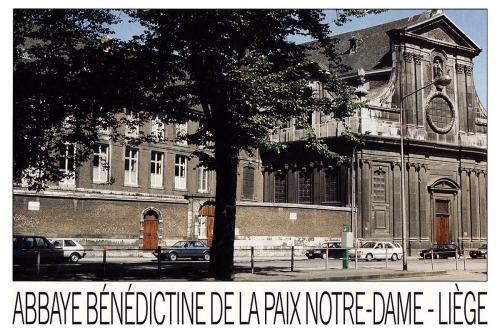

Abbaye des bénédictines de Liège

Vêpres du Christ-Roi (22 novembre 2015)

JPSC

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Abbaye des bénédictines de Liège

Vêpres du Christ-Roi (22 novembre 2015)

JPSC

Diocèse de Séoul (Corée), 2016

JPSC

De tradinews :

[Cardinal Sarah - L'Osservatore Romano- via La Croix] Le Silence dans la Liturgie

SOURCE - Publié en italien dans l’Osservatore Romano du 30 janvier 2016 - en français par La Documentation Catholique dans La Croix - 4 février 2016

Dans un texte publié dans l’Osservatore Romano du 30 janvier 2016, le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements aborde le sens du silence dans la liturgie romaine. Son propos s’articule autour de quatre axes : le silence comme valeur ascétique chrétienne, le silence comme condition de la prière contemplative, le silence prévu par les normes liturgiques, l’importance du silence pour la qualité de la liturgie.

La DC

Beaucoup de fidèles se plaignent avec raison de l’absence de silence dans certaines formes de célébration de notre liturgie romaine. Il nous a donc semblé important, dans cette brève étude, de rappeler le sens du silence en tant que valeur ascétique chrétienne, et donc comme une condition nécessaire pour une prière profonde et contemplative, sans oublier aussi que des temps de silence sont officiellement prévus lors de la célébration de la sainte Eucharistie, afin de mettre en évidence l’importance du silence pour un renouveau liturgique de qualité.

1. Le silence comme valeur ascétique chrétienne

Au sens négatif, le silence est l’absence de bruit. Il peut être extérieur ou intérieur. Le silence extérieur concerne l’absence de silence aussi bien en paroles qu’en actions (bruits de portes, de véhicules, de marteaux-piqueurs, d’avions, le fonctionnement bruyant des appareils de photographie, souvent accompagné de l’éblouissement des flashes, et aussi cette horrible forêt des téléphones portables, qui sont brandis à bout de bras au cours de nos liturgies eucharistiques). Le silence vertueux – voire mystique – doit évidemment se distinguer du silence réprobateur, du refus d’adresser la parole, du silence d’omission par couardise, égoïsme ou dureté de cœur.

Bien entendu, le silence extérieur est un exercice ascétique de maîtrise dans l’usage de la parole. Avant tout, il peut être bon de rappeler ce qu’est l’ascèse, ce mot qui est loin d’être porté au pinacle de notre société de consommation, et même, il faut l’avouer, qui effraie nos contemporains, y compris très souvent les chrétiens, qui subissent l’influence de l’esprit du monde. Alors, qu’est-ce que l’ascèse ? L’ascèse est un moyen indispensable qui nous aide à enlever de notre vie tout ce qui l’alourdit, c’est-à-dire ce qui entrave notre vie spirituelle ou intérieure, et donc ce qui constitue un obstacle à la prière. Oui, c’est bien dans la prière, que Dieu nous communique sa Vie, c’est-à-dire manifeste sa présence dans notre âme en l’irriguant des flots de son Amour trinitaire : le Père par le Fils dans l’Esprit Saint. Et la prière est essentiellement silence. Le bavardage, cette tendance à extérioriser tous les trésors de l’âme en les exprimant, est souverainement nuisible à la vie spirituelle. Emporté vers l’extérieur par son besoin de tout dire, le bavard ne peut qu’être loin de Dieu, superficiel et incapable de toute activité profonde.

Retour sur Mgr Bugnini auquel une note a été consacrée il y a peu sur ce blog. De l'abbé Guillaume de Tanoüarn sur Metablog :

Retour sur Mgr Bugnini auquel une note a été consacrée il y a peu sur ce blog. De l'abbé Guillaume de Tanoüarn sur Metablog :

L'homme par qui la réforme liturgique est arrivé

Yves Chiron vient de consacrer un livre à celui qui fut la cheville ouvrière de la réforme liturgique et en quelque sorte l’inventeur de la messe dite « de Paul VI », Mgr Annibale Bugnini. Une occasion de revenir sur ce qui a été une véritable révolution spirituelle au XXème siècle.

Cet article figure dans le dernier numéro du Magazine Monde et Vie.

A l’origine de tout, il y a un homme, un organisateur hors pair plus qu’un théologien, Mgr Bugnini. En 1949, alors qu’il est directeur de la revue Ephemerides liturgicae, il lance une grande enquête qu’il intitule « Pour une réforme liturgique générale ». Et il justifie son titre : « Ou la réforme liturgique sera générale ou elle finira par ne satisfaire personne parce qu’elle laissera les choses comme elles sont, avec leurs déficiences, leurs incongruités, et leurs difficultés ». Bugnini était un précurseur.

Le pape Pie XII avait lui-même lancé l’idée d’une réforme liturgique (il avait d’ailleurs caressé la possibilité d’organiser un Concile). Comme tout bon chef, il avait créé une Commission, qu’on appellera ensuite la Commissio piana : elle siègera sans grands enjeux, même après sa mort. Pourtant, le pape Pacelli avait fait œuvre de réformateur, en retraduisant entièrement le psautier de saint Jérôme, dont le latin n’était pas assez classique au goût des cicéroniens mitrés. Résultat ? La traduction Bea, partout imposé avec autorité, qui substituait un latin de fort en thème au latin poétique (parfois jusqu’à l’obscurité) utilisé par saint Jérôme au IVème siècle. Echec cinglant de cette première réforme ; personne ne voulut de ces nouvelles traductions. Mais cela ne découragea nullement les réformateurs en herbe, parmi lesquels Mgr Bugnini.

Les notes enfin publiées de Mgr Annibale Bugnini sur sa réforme de la liturgie nous donnent l’occasion de réfléchir profondément sur une histoire dans laquelle nous sommes encore engagés. Lu sur le site « France Catholique » :

En juillet 1975 Mgr Annibale Bugnini, tout-puissant artisan de la réforme liturgique consécutive au Concile Vatican II, disparaissait soudain dans une trappe. Il n’en sortait, quelque temps plus tard, que pour aller occuper le poste peu envié de pro-nonce à Téhéran, pratiquement au moment où l’ayatollah Khomeiny prenait le pouvoir en Iran. Il n’allait pas tarder à succomber à la maladie, non sans s’être assuré que ses notes, déjà préparées pour l’édition, pourraient voir le jour en un livre qui le justifierait.

Paru en italien en 1997, puis en anglais, ce livre attendait son édition française. Celle-ci sort aujourd’hui, et on ne peut s’empêcher de voir une coïncidence, pas forcément fortuite, avec la publication également tardive des Mémoires de Louis Bouyer. L’oratorien français, connu surtout par son grand livre Le Mystère pascal travailla avec Bugnini au sein du Consilium pour l’application de la Constitution conciliaire sur la Liturgie sacrée et il a laissé de lui un portrait terrible, l’accusant d’avoir trompé la confiance de Paul VI et œuvré de façon toute personnelle pour aboutir à une réforme bâclée et incohérente.

Personnage controversé, par conséquent, et encore mal connu, il laisse une postérité mêlée : à côté d’admirateurs inconditionnels, il s’en trouve beaucoup pour l’accuser de tous les maux d’une réforme qui ne fait pas l’unanimité des catholiques. L’ouvrage que nous recensons ne constitue en aucune façon des Mémoires. Il se partage en deux : une partie historique intitulée « grandes étapes » qui donne une perspective cavalière sur les trente ans qui vont des premiers linéaments de l’idée de réforme liturgique (sous Pie XII) jusqu’à ce qu’il considère comme son aboutissement. Annibale Bugnini a été mêlé à toutes les phases de cette histoire, mais il lui manque le recul qui permettrait d’évaluer l’importance des différents tournants et de percevoir les faiblesses. Puis vient une partie plus descriptive où, pour chaque domaine de la réforme (missel, office divin, etc.), il récapitule les projets, délibérations et décisions prises. Puisé aux sources, cet ouvrage est évidemment un outil incomparable pour démêler l’écheveau des dix années intenses qui ont vu disparaître une cohérence séculaire et s’instaurer un rite en grande partie nouveau. On comprend mieux ce qui fit la force et la faiblesse du personnage. Sa force, c’est une puissance de travail impressionnante, capable de mettre en mouvement une formidable machine qui avança à marche forcée pendant ces années pour produire plus de textes que l’Église n’en avait jamais connus, c’est son entregent, sa capacité à s’entourer d’experts de compétence sans doute inégale, mais qui comptaient, malgré tout, parmi les plus capables de l’époque.

« Ne nous soumets pas à la tentation » : cette traduction dite « œcuménique » de la sixième demande du Pater « μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, » était en usage dans l’Eglise postconciliaire depuis 1966. Elle a été abandonnée dans la traduction officielle liturgique de la Bible en 2013 mais curieusement maintenue jusqu’ici dans le missel de la forme ordinaire (1970) du rite romain.

Il est intéressant de constater que, dans ce discours prononcé devant le clergé lors de son présent voyage au Mexique, le pape François y a renoncé au profit de formulations plus conformes aux usages antérieurs :

« (…) C’est ce Père que nous prions avec insistance tous les jours. Et que lui disons-nous, entre autres invocations ? Ne nous laisse pas tomber en tentation. Jésus lui-même l’a fait. Il a prié pour que ses disciples – d’hier et d’aujourd’hui – nous ne tombions pas en tentation. Quelle peut être l’une des tentations qui peuvent nous assiéger ? Quelle peut être l’une des tentations qui provient non seulement de la contemplation de la réalité mais aussi du fait de la vivre ? Quelle tentation peut venir de milieux souvent dominés par la violence, la corruption, le trafic de drogue, le mépris de la dignité de la personne, l’indifférence face à la souffrance et à la précarité ? Quelle tentation pouvons-nous avoir sans cesse – nous qui sommes appelés à la vie consacrée, au sacerdoce, à l’épiscopat – quelle tentation pouvons-nous avoir face à tout cela, face à cette réalité qui semble devenir un système inamovible ?

Je crois que nous pourrions la résumer en un seul mot : résignation. Et face à cette réalité, l’une des armes préférées du démon, la résignation, peut nous tenter. « Et que pouvons-nous y faire ? La vie est ainsi ». Une résignation qui nous paralyse et nous empêche non seulement de marcher, mais aussi de faire du chemin ; une résignation qui non seulement nous effraie, mais qui nous fait aussi nous retrancher dans nos ‘‘sacristies’’ et dans nos sécurités apparentes ; une résignation qui non seulement nous empêche d’annoncer, mais qui nous empêche aussi de louer, nous retire l’allégresse, la joie de louer. Une résignation qui non seulement nous empêche de prévoir, mais qui nous empêche aussi de prendre des risques et de transformer.

Par conséquent, Notre Père, ne nous laisse pas succomber à la tentation. (…) »

Un signal ?

JPSC

Pour en savoir plus

Les équipes diocésaines des vicariats « Annoncer l’Evangile » et « Evangile et Vie » ont mis les petits plats dans les grands pour vous offrir une journée hors du commun : un événement d’Église d’abord qui rassemblera, nous l’espérons, des chrétiens de tous les âges et des quatre coins de l’horizon du diocèse de Liège. Des approches multiples aussi pour approfondir et vivre diverses facettes de la miséricorde et du pardon dans la vie quotidienne, dans son expression sacramentelle, dans l’engagement au service et dans le monde aussi... Une invitation largement ouverte, une expérience à vivre !

Olivier Windels,

Vicaire épiscopal, coordinateur des « 24h pour le Seigneur ».

Les détails que nous pouvons donner à ce jour :

Comme nous avons eu l’occasion de le présenter dans « Eglise de Liège » (janvier-février 2016, p. 29), les « 24 heures pour le Seigneur » se dérouleront en quatre phases :

18h00 : Entrée priante dans les 24h, lecture de la Parole et chants.

19h00 : Animation autour du thème de la miséricorde : témoignage, extrait vidéo …

19h30 : Eucharistie simple autour de notre évêque

20h30 : Veillée de la miséricorde animée par le groupe Nightfever : jeunes et adultes admis !

21h45 : simultanément : Concert du groupe Jesus’trip

Prolongation de la prière silencieuse d’adoration

Les différentes animations (sous réserve de légères modifications de détail de dernière minute !) :

A la Cathédrale : lecture continue de la Parole de Dieu

Au Carmel de Cornillon : Silence et adoration du Saint-Sacrement.

A Saint-Remacle : quand la musique parle de miséricorde : pièces d’orgue commentées

A Saint-Nicolas : quand les images parlent de miséricorde : extrait du film « Human » échanges.

A Saint-Pholien : permanence de confessions individuelles et d’écoute fraternelle.

A Saint-Louis : A l’écoute d’une Parole de miséricorde. Partage biblique.

A Notre-Dame des Anges : Peut-on sortir de la violence ? Animation participative.

A Sainte-Véronique : Nourrir l’affamé, vêtir ceux qui sont nus… Témoignage.

A Saint-François de Sales : On ne joue pas avec la miséricorde !!! ... Et pourquoi pas ???

Découvrir la beauté de la miséricorde à travers le jeu. Animations pour petits et grands.

Au Saint-Sacrement : Silence et adoration guidée du Saint-Sacrement.

A l’abbaye des bénédictines : A l’écoute d’une Parole de miséricorde. Partage biblique.

A Saint-Jean : Peut-on tout pardonner ? Mini-conférence

A Saint-Christophe : L’expérience d’être pardonné. Témoignage d’un ex-détenu.

A Saint-Jacques : Résoudre les causes structurelles de la pauvreté. Qu’est-ce que la dette publique, quel impact de celle-ci sur l’économie et la société ? Animation pour un public peu ou pas averti..

Au Grand séminaire : Altruisme et compassion. Réflexion à partir de la pensée de Matthieu Ricard.

A Saint-Denis : Un retable de la miséricorde ; permanence de confessions et d’écoute fraternelle

A Sainte-Catherine : Chanter la miséricorde : découvrir et approfondir quelques chants.

Saint-Barthélemy : l’Islam et le Dieu de la miséricorde. Témoignage.

Chapelle des Filles de la Croix : La réconciliation, un sacrement méconnu. Mini-conférence.

A Saint-Servais : L’attention à l’autre et le pardon dans le couple. Animation, échanges.

A Saint-Martin : Saint Martin, un modèle de miséricorde et de générosité. Animation adultes, jeunes, enfants.

A Sainte-Marguerite : Quand la miséricorde passe aux actes d’Entraide et de Fraternité… Animation.

Un fascicule plus complet sera réalisé d’ici peu ; il précisera davantage le contenu des animations ; il aidera à s’orienter dans la ville (plan situant les diverses églises) ; il donnera des indications pour le parking éventuel ; il signalera des lieux où l’on peut se rendre pour manger son pique-nique.

Ce fascicule vous sera envoyé par mail sur simple demande à l’adresse suivante :

Ces informations seront également disponibles dès que possible sur le site du Diocèse ainsi que celui du Vicariat « Annoncer l’Évangile » : www.annoncerlevangile.be

JPSC

Académie de Chant grégorien à Liège

Secrétariat : Jean-Paul Schyns, Quai Churchill , 42/7 4020 Liège

E-mail : academiedechantgregorienliege@proximus.be

Tél. 04.344.10.89 Site : http://www.gregorien.be

Église de l’abbaye des Bénédictines de Liège

Boulevard d’Avroy, 54

Dimanche 14 février 2016 à 15h30

LE CHANT DES OFFICES DE LA LITURGIE LIÉGEOISE MÉDIEVALE

Trinité, Fête-Dieu, Saint Lambert

CONFÉRENCE

donnée par

MARCEL PÉRÈS

Directeur de l’Ensemble « Organum » et du CIRMA (Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes).

Les manuscrits présentés portent encore beaucoup d’éléments constitués au cours de la renaissance carolingienne et offrent de précieuses indications sur l’art de la scansion du plain-chant, comme le montrera aussi l’interprétation vocale d’extraits de ces manuscrits.

P.A.F : 10 € (à l’entrée)

Renseignements et réservations : 04.344.10.89 (J.P. Schyns) ou 04. 223.77.20 (demander Sœur Petra)

Voir aussi :

Ouverture du carême 2016

EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Boulevard d’Avroy, 132, à Liège

MERCREDI 10 FEVRIER 2016 À 18 HEURES

MESSE ET IMPOSITION DES CENDRES

par l’abbé Claude Germeau

Chants grégoriens et Motets traditionnels

Repons « Emendemus » de la procession des cendres

Kyriale XVIII

Extraits du propre de la messe « Misereris »

Chant des psaumes 50 (latin) et 129 (français)

Hymne du carême

schola, orgue (Mutien-Omer Houziaux ) et violoncelle (Octavian Morea)

Possibilité de se confesser

Plus d’information : tel 04.344.10.89 (secrétariat) ou sursumcorda@skynet.be

Comme toute fête du calendrier chrétien, le mercredi des cendres, par lequel débute le carême, se situe en référence à la fête des fêtes qu’est Pâques qui célèbre le passage de la mort à la résurrection du Christ. Fête tellement importante qu’elle est célébrée durant cinquante jours (de là vient le mot Pentecôte), et qu’elle est précédée d’une préparation de quarante jours. Le mot "carême" est la contraction du mot latin quadragesima, qui signifie quarantième -sous-entendu : jour, le quarantième jour étant le jour de Pâques.

Cette préparation est un temps de cheminement spirituel, tout entier orienté vers Pâques, pour ceux qui se préparent à être baptisés à la veillée pascale et pour tous les fidèles. Il est marqué par le jeûne (privation), la prière et le partage (charité, solidarité), et pas seulement comme pratique à observer - d’ailleurs le plus discrètement possible mais véritable démarche spirituelle. La durée de quarante jours est à mettre en relation avec les 40 jours de Jésus au désert précédant sa vie publique, eux-mêmes en relation symbolique avec les quarante ans de traversée du désert par les Hébreux avant l’entrée en Terre promise.

C’est pour tenir les quarante jours de jeûne et de privation, en dehors des dimanches qui sont toujours jour de fête et de résurrection - même en temps de Carême - que le début de celui-ci fut avancé au mercredi avant le 1er dimanche de carême. La cendre évoque la faiblesse de l’homme (cf. Genèse 3, 19 "Souviens-toi que tu es poussière…"), elle évoque aussi le péché et la fragilité de l’homme (cf. Sagesse 15, 10 ; Ézéchiel 28, 18 ; Malachie 3, 21) et son regret du péché (cf. Judith 4, 11-15 ; Ézéchiel 27, 30). Pour les chrétiens, l’imposition des cendres est, avant tout, un rite pénitentiel dont la signification est portée par la phrase que prononce le prêtre en faisant le geste : "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle." (Marc 1, 15).

Psaume 50 (Miserere)

Hymne du carême « Attende Domine » :

Saint Césaire d'Arles, Ve siècle:

"Ne tarde pas, dit le Seigneur, convertis-toi à Dieu, et ne diffère pas de jour en jour." Ce sont les paroles de Dieu et non les miennes; vous ne les avez pas entendues de moi, mais moi je les entends avec vous : "Ne tarde pas, dit-il, convertis-toi au Seigneur." Mais toi tu réponds : "Demain! demain!" (dans le latin du texte : "Cras! cras!") Quel croassement de corbeau! Comme le corbeau envoyé de l'arche n'y est pas revenu et, maintenant qu'il est vieux, dit encore : Demain! demain! C'est le cri du corbeau : tête blanche et coeur noir. Demain! demain! c'est le cri du corbeau : le corbeau n'est pas revenu à l'arche, la colombe est revenue. Qu'il se perde donc, le croassement du corbeau, et que se fasse entendre le gémissement de la colombe."

JPSC

Mercredi 10 février, mercredi des cendres – entrée en Carême. Il s’agit d’un jour de jeûne : les adultes en bonne santé sont invités à se contenter d’un seul repas complet. Les fidèles qui le peuvent sont conviés à vivre la célébration de l’imposition des cendres. Celle-ci est offerte à toutes les heures de la journée, afin que beaucoup puissent y participer. Ainsi :

Mercredi 10 février, mercredi des cendres – entrée en Carême. Il s’agit d’un jour de jeûne : les adultes en bonne santé sont invités à se contenter d’un seul repas complet. Les fidèles qui le peuvent sont conviés à vivre la célébration de l’imposition des cendres. Celle-ci est offerte à toutes les heures de la journée, afin que beaucoup puissent y participer. Ainsi :

Le Parlement français a adopté, ce mercredi 27 janvier, une proposition de loi qui permet de plonger dans une sédation "profonde et continue" des patients en phase terminale. Un premier pas vers le « modèle » belge ? La réaction de Mgr Rey, évêque de Toulon-Fréjus:

JPSC

Marcel Pérès est directeur de l’Ensemble « Organum » et du CIRMA (Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes, fondé à l’abbaye de Moissac). Spécialiste des musiques du moyen âge, il considère la musique comme un outil de réflexion sur l’histoire des mentalités. Il est l’auteur de nombreux enregistrements et publications. Il dirige des sessions de recherche et de formation sur la musique ancienne et sa mise en œuvre dans le monde contemporain..

Marcel Pérès est directeur de l’Ensemble « Organum » et du CIRMA (Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes, fondé à l’abbaye de Moissac). Spécialiste des musiques du moyen âge, il considère la musique comme un outil de réflexion sur l’histoire des mentalités. Il est l’auteur de nombreux enregistrements et publications. Il dirige des sessions de recherche et de formation sur la musique ancienne et sa mise en œuvre dans le monde contemporain..

Dans la continuité des sessions de chant qu’il anime à Liège depuis 2013, Marcel Pérès propose cette année, à l’abbaye des Bénédictines (Bd d’Avroy, 54), trois week-ends consacrées aux

offices de la liturgie liégeoise médiévale

Fête-Dieu, Trinité, Saint-Lambert

Ces musiques portent en elles encore beaucoup d’éléments constitués au cours de la renaissance carolingienne et offrent de précieuses indications sur l’art de la scansion du plain-chant.

Les psaumes et les hymnes seront étudiés selon les techniques de faux-bourdon en usage à l’époque.

Ces conférences seront données par Marcel Pérès dans l’église de l’abbaye. Elles font partie du cycle mais on peut aussi s’y inscrire indépendamment de celui-ci.

Les inscriptions sont ouvertes. Ne tardez pas à nous renvoyer votre formule d’inscription, soit par la poste (Jean-Paul Schyns, Quai Churchill, 42/7, 4020 Liège), soit par email : jpschyns@skynet.be. Vous pouvez aussi téléphoner au secrétariat de l’académie à Liège : 04.344.10.89 (depuis l’étranger : +32.4.344.10.89) ou à l’abbaye (demander Sœur Petra) : 04.223.77.20 (depuis l’étranger : +32.4.223.77.20) ou vous inscrire en ligne sur le site http://www.gregorien.com.

Tous les détails de l’organisation figurent sur la version informatique du dépliant : cliquez ici pour voir ce déplant.

Inscription en ligne ► Veuillez indiquer en remarque à quel(s) weekend(s) ou conférence(s)vous vous inscrivez

JPSC