De Sandro Magister (Settimo Cielo) en traduction française sur Diakonos.be :

Avent en musique. Sept antiennes à redécouvrir

À partir d’aujourd’hui, le 17 décembre, et jusqu’à l’avant-veille de Noël, on chante au Magnificat des vêpres de rite romain sept antiennes, une par jour, qui commencent toutes par une invocation à Jésus, celui-ci n’étant jamais nommé.

Ce temps de sept jours est très ancien: il remonte au pape Grégoire le Grand, vers l’an 600.

Au début de chaque antienne, Jésus est successivement invoqué comme Sagesse, Seigneur, Rejeton, Clé, Astre, Roi, Emmanuel. En latin: Sapientia, Adonai, Radix, Clavis, Oriens, Rex, Emmanuel.

Si on les lit en partant de la dernière, les initiales de ces mots latins forment un acrostiche: « ERO CRAS”, c’est-à-dire: « Je serai [là] demain », annonçant la venue du Seigneur. La dernière antienne, qui termine l’acrostiche, est chantée le 23 décembre. Le lendemain, aux premières vêpres, la fête de Noël commence.

Les antiennes sont inspirées de textes de l’Ancien Testament qui annoncent le Messie. Mais avec une particularité: les trois dernières antiennes comportent des expressions qui ne s’expliquent qu’à la lumière du Nouveau Testament.

L’antienne « O Oriens » du 21 décembre comporte une référence claire au cantique de Zacharie, le « Benedictus », qu’on lit au chapitre 1 de l’Evangile de Luc: « Nous aurons la visite d’un soleil venu d’en haut afin d’illuminer ceux qui se trouvent dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort ».

L’antienne « O Rex » du 22 décembre inclut un passage de l’hymne à Jésus du chapitre 2 de la lettre de Paul aux Ephésiens: « Celui qui des deux [c’est-à-dire les juifs et les païens] n’a fait qu’un peuple ».

Enfin l’antienne « O Emmanuel » du 23 décembre s’achève par l’invocation « Dominus Deus noster », une invocation exclusivement chrétienne puisque seuls les disciples de Jésus reconnaissent le Seigneur leur Dieu dans l’Emmanuel.

Voici donc le texte intégral des sept antiennes, en latin et en français. Avec entre parenthèses les principales références à l’Ancien et au Nouveau Testament:

*

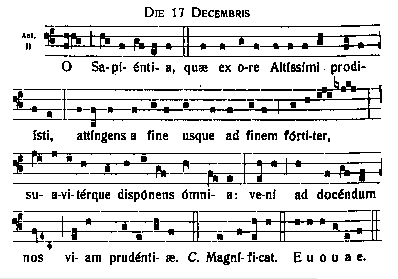

I – 17 décembre

O SAPIENTIA, quae ex ore Altissimi prodiisti,

attingens a fine usque ad finem fortiter suaviterque disponens omnia:

veni ad docendum nos viam prudentiae.

Ô Sagesse, qui es issue de la bouche du Très-Haut (Ecclésiastique 24, 3), tu déploies ta force d’un bout du monde à l’autre et tu régis l’univers avec force et douceur (Sagesse 8, 1): viens nous enseigner la voie de la prudence (Proverbes 9, 6).

II – 18 décembre

O ADONAI, dux domus Israel,

qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et in Sina legem dedisti:

veni ad redimendum nos in brachio extenso.

Ô Seigneur (Exode 6, 2 Vulgate), guide de la maison d’Israël, qui es apparu à Moïse dans le feu du buisson ardent (Exode 3, 2) et lui as donné tes commandements sur le mont Sinaï (Exode 20): viens nous sauver avec ton bras puissant (Exode 15, 12-13).