De Kevin J. Jones sur le National Catholic Register :

Nouvelle étude Pew Research : Les catholiques pratiquants désapprouvent les limites imposées à la messe traditionnelle en latin, mais le pape François reste populaire.

L'enquête du Pew Research Center a été menée du 20 au 26 septembre auprès de 6 485 adultes américains, dont 1 374 sont catholiques, dans le cadre de l'American Trends Panel du Pew.

11 octobre 2021

WASHINGTON - Les restrictions du pape François sur la messe traditionnelle en latin semblent être impopulaires parmi les catholiques pratiquant régulièrement, mais la plupart des catholiques américains n'ont même pas entendu parler de ces changements, rapporte un sondage.

"Les catholiques qui assistent à la messe chaque semaine sont à la fois plus susceptibles d'être au courant des nouvelles restrictions et plus enclins à s'y opposer que les catholiques qui y assistent moins fréquemment", a déclaré le Pew Research Center, qui a réalisé l'enquête, le 7 octobre.

Environ 58 % des catholiques qui assistent à la messe chaque semaine ont entendu parler des restrictions. Les participants réguliers à la messe étaient les plus sceptiques à l'égard de la décision du pape. Parmi eux, 29 % désapprouvent les nouvelles restrictions, 11 % les approuvent et 17 % sont sans opinion. Toutefois, 42 % n'avaient pas entendu parler de ces changements.

Le 16 juillet, dans Traditionis custodes, le pape François a publié des règles donnant à un évêque la "compétence exclusive" pour autoriser la messe traditionnelle en latin dans son diocèse. Les évêques ayant des groupes célébrant cette forme de liturgie dans leur diocèse doivent s'assurer que ces groupes ne nient pas la validité du concile Vatican II. Ce concile, tenu dans les années 1960, a précédé des changements majeurs dans la liturgie catholique romaine. Ces changements ont été codifiés en 1970 avec le Missel romain de saint Paul VI, le missel utilisé dans la plupart des paroisses catholiques en langues vernaculaires.

Les restrictions imposées à la messe traditionnelle en latin constituent une rupture avec la pratique établie dans une lettre apostolique de Benoît XVI de 2007, Summorum Pontificum, qui avait reconnu le droit de tous les prêtres à offrir la messe selon le Missel romain de 1962, promulgué par saint Jean XXIII.

Dans l'ensemble, environ deux tiers des catholiques ont déclaré à Pew qu'ils n'avaient "rien entendu du tout" au sujet des changements apportés par le pape François, 28% en avaient entendu "seulement un peu", tandis que 7% en avaient entendu "beaucoup". Dans l'ensemble, 9% ont approuvé, 12% ont désapprouvé et 14% ont refusé de répondre.

Les catholiques qui assistent à la messe tous les mois ou tous les ans sont légèrement favorables aux nouvelles restrictions plutôt que de s'y opposer. Les opinions des répondants ne semblent pas différer de manière significative selon l'âge. Outre la pratique religieuse, l'opinion des catholiques à l'égard des restrictions concernant la messe traditionnelle en latin varie selon les partis.

Parmi les catholiques républicains ou de tendance républicaine, seuls 4% ont approuvé la décision du pape, tandis que 20% l'ont désapprouvée. Quinze autres pour cent n'avaient pas d'opinion, tandis que 61 % n'avaient pas entendu parler de ce changement. En revanche, 13 % des catholiques démocrates ou ayant tendance à l'être ont soutenu la décision, 6 % s'y sont opposés, 13 % n'avaient pas d'opinion et 68 % n'en avaient pas entendu parler.

Le pape François a déclaré qu'il avait émis ces restrictions sur la messe traditionnelle en latin "pour défendre l'unité du Corps du Christ", en disant : "Je suis contraint de révoquer la faculté accordée par mes prédécesseurs." Il a déclaré que la permission de célébrer cette forme de liturgie avait conduit à un "usage déformé", contraire aux intentions qui l'avaient autorisée.

En réponse à l'action papale, certains évêques ont déclaré que les prêtres pouvaient continuer à offrir la messe traditionnelle en latin dans leurs diocèses, tandis que d'autres l'ont interdite. D'autres encore ont déclaré qu'ils avaient besoin de plus de temps pour réfléchir à leur réponse.

Les laïcs et le clergé qui soutiennent la Messe latine traditionnelle ont eu leurs propres réactions.

Joseph Shaw, président de la Latin Mass Society of England and Wales, a déclaré à CNA que de nombreux prêtres et laïcs catholiques se sont efforcés de combiner un intérêt pour la messe latine traditionnelle avec "une loyauté et une affection sincères pour la hiérarchie et le Saint-Père". Il a déclaré qu'ils ont été "déçus par ce document".

Le cardinal Raymond Burke, ancien préfet de la Signature apostolique, a déclaré au National Catholic Register que le texte était "marqué par une certaine dureté" à l'égard de ceux qui assistent aux messes de forme extraordinaire.

Ross Douthat, chroniqueur au New York Times, s'est également montré critique, opposant cette action à l'accent mis par François sur l'accompagnement des personnes : "Accompagnement pour certains, étranglement lent de leurs rites pour d'autres".

On ne sait pas exactement combien de paroisses célébrant la messe traditionnelle en latin seront touchées par les nouvelles limites imposées par le pape, ni comment ces limites affecteront le clergé diocésain et les laïcs qui cherchent à célébrer la messe traditionnelle en latin à l'avenir. Les paroisses catholiques qui célèbrent cette messe constituent une petite minorité. En date du 8 octobre, le site Web Latin Mass Directory répertoriait 662 lieux de célébration aux États-Unis. En comparaison, il y a plus de 16 700 paroisses aux États-Unis, selon le Center for Applied Research in the Apostolate.

L'enquête de Pew a également demandé aux personnes interrogées si elles avaient une opinion favorable ou défavorable du pape François.

L'opinion des catholiques américains sur le pape oscille autour de 83 %, les catholiques qui vont à la messe tous les mois ou tous les ans étant légèrement plus favorables au pape François. Les catholiques démocrates ou de tendance démocrate ont approuvé le pape à 91 %, contre 71 % pour les républicains ou les sympathisants républicains. Dans l'ensemble, seuls 14 % des catholiques ont une opinion défavorable du pape.

Cependant, 49% des catholiques républicains ou d'obédience républicaine ont décrit le pape comme trop libéral. Seuls 30% de l'ensemble des catholiques et 16% des catholiques démocrates ou d'obédience démocrate sont de cet avis.

De fortes majorités de répondants catholiques ont tendance à être d'accord pour décrire le Pape François comme compatissant, humble et ouvert d'esprit, et ont tendance à rejeter l'idée de le décrire comme déconnecté ou naïf. Cependant, seulement 52% des personnes interrogées disent qu'il est en bonne santé physique, et les répondants républicains ou d'obédience républicaine ont tendance à être moins positifs dans leur description du Pape.

Les catholiques américains ont tendance à être plus favorables au pape François que l'ensemble des Américains. Seulement 60 % des personnes interrogées aux États-Unis ont une opinion favorable du souverain pontife, tandis que 28 % ont une opinion défavorable.

L'enquête du Pew Research Center a été menée du 20 au 26 septembre auprès de 6 485 adultes américains, dont 1 374 sont catholiques, dans le cadre de l'American Trends Panel de Pew. Pew précise que le sondage est pondéré de manière à être représentatif de la population adulte américaine par sexe, race, ethnie, parti politique, éducation, appartenance religieuse et autres catégories.

Le sondage revendique une marge d'erreur de plus ou moins 1,9 points de pourcentage pour tous les Américains, de plus ou moins 4,3 points de pourcentage pour tous les catholiques, et de plus ou moins 8,4 points de pourcentage pour les catholiques qui assistent à la messe au moins une fois par semaine.

« Pour l’abbé Philippe de Maistre, curé de Saint-André-de-l’Europe, à Paris, auteur de Mourir vivant (éd. du Laurier), l’enjeu est fondamentalement spirituel :

« Pour l’abbé Philippe de Maistre, curé de Saint-André-de-l’Europe, à Paris, auteur de Mourir vivant (éd. du Laurier), l’enjeu est fondamentalement spirituel : Rendant compte de ses entretiens relatifs au Motu Proprio Traditionis custodes, le cardinal-archevêque de Varsovie, Mgr Kazimierz Nycz, a affirmé qu’il avait été reconnu à la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements « que la question était résolue trop durement et qu’au lieu de servir l’unité, dans des cas individuels, cela pouvait conduire quelqu’un à quitter l’Église. D’autre part, la volonté d’interpréter le motu proprio au sens large s’est exprimée – plus dans l’esprit que dans la lettre de la loi émise. Nous attendons les orientations promises à ce sujet. » Reçu par les instances romaines avec plusieurs évêques polonais, le cardinal Nycz a estimé que les prêtres ordonnés pour la forme extraordinaire sous Benoît XVI devraient continuer à dire cette messe.

Rendant compte de ses entretiens relatifs au Motu Proprio Traditionis custodes, le cardinal-archevêque de Varsovie, Mgr Kazimierz Nycz, a affirmé qu’il avait été reconnu à la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements « que la question était résolue trop durement et qu’au lieu de servir l’unité, dans des cas individuels, cela pouvait conduire quelqu’un à quitter l’Église. D’autre part, la volonté d’interpréter le motu proprio au sens large s’est exprimée – plus dans l’esprit que dans la lettre de la loi émise. Nous attendons les orientations promises à ce sujet. » Reçu par les instances romaines avec plusieurs évêques polonais, le cardinal Nycz a estimé que les prêtres ordonnés pour la forme extraordinaire sous Benoît XVI devraient continuer à dire cette messe.:max_bytes(150000):strip_icc()/Pope_Benedict_Incenses_Yankee_Stadium_Altar-56a106035f9b58eba4b6ce3a.jpg)

religions, a publié en 2018 une analyse qui a fait date sur la crise dans l’Église : Comment notre monde a cessé d’être chrétien (1). Il commente ici l’enquête du mensuel « La Nef » sur le monde traditionaliste et développe son analyse de cette mouvance :

religions, a publié en 2018 une analyse qui a fait date sur la crise dans l’Église : Comment notre monde a cessé d’être chrétien (1). Il commente ici l’enquête du mensuel « La Nef » sur le monde traditionaliste et développe son analyse de cette mouvance :

Comme chez François Mitterrand et bien d’autres vedettes du théâtre d’ombres que constitue cette vie passagère, la dimension religieuse n’était pas absente dans le répertoire de Bernard Tapie. Jusqu’à quel point? C’est le secret intime entre Dieu et chaque créature humaine. Sur le site « aleteia » de ce jour,

Comme chez François Mitterrand et bien d’autres vedettes du théâtre d’ombres que constitue cette vie passagère, la dimension religieuse n’était pas absente dans le répertoire de Bernard Tapie. Jusqu’à quel point? C’est le secret intime entre Dieu et chaque créature humaine. Sur le site « aleteia » de ce jour,  TRP Dom Marc Guillot – Notre monastère bénédictin de Sainte-Marie de la Garde a été élevé à la dignité d’abbaye. Cela signifie qu’une grâce toute particulière et un certain honneur enveloppent désormais ce lieu. À ce privilège insigne, la communauté doit cependant répondre par la vraie grandeur. Or, comme le Christ nous l’a enseigné, il n’y a en ce monde qu’une seule vraie grandeur : celle de la charité. Certes, le rang d’abbaye nous établit, nous fonde, nous enracine sur cette terre agenaise afin qu’en émane un certain éclat sur l’Église et sur le monde. Mais à quelle fin et pour quel but ? En saint Jean, Jésus donne la réponse : afin que nous portions le seul fruit qui demeurera ici-bas et dans l’éternité bienheureuse, le fruit de la charité. Cette charité, elle est dans le Christ Jésus, et c’est en Lui, dans une communion toujours plus profonde et passionnée avec Lui, que nous la trouverons. En outre, cette charité, il faut également que nous soyons capables de la laisser transparaître et de la dispenser auprès de tous ceux qui viennent nous visiter. Ce témoignage-là est incontournable.

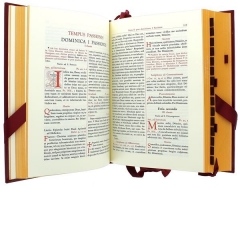

TRP Dom Marc Guillot – Notre monastère bénédictin de Sainte-Marie de la Garde a été élevé à la dignité d’abbaye. Cela signifie qu’une grâce toute particulière et un certain honneur enveloppent désormais ce lieu. À ce privilège insigne, la communauté doit cependant répondre par la vraie grandeur. Or, comme le Christ nous l’a enseigné, il n’y a en ce monde qu’une seule vraie grandeur : celle de la charité. Certes, le rang d’abbaye nous établit, nous fonde, nous enracine sur cette terre agenaise afin qu’en émane un certain éclat sur l’Église et sur le monde. Mais à quelle fin et pour quel but ? En saint Jean, Jésus donne la réponse : afin que nous portions le seul fruit qui demeurera ici-bas et dans l’éternité bienheureuse, le fruit de la charité. Cette charité, elle est dans le Christ Jésus, et c’est en Lui, dans une communion toujours plus profonde et passionnée avec Lui, que nous la trouverons. En outre, cette charité, il faut également que nous soyons capables de la laisser transparaître et de la dispenser auprès de tous ceux qui viennent nous visiter. Ce témoignage-là est incontournable. Nous ne le croyons pas un instant. Nommer les choses est de la plus haute importance, les Écritures en témoignent à de nombreuses reprises. Le nom c’est l’être et comme le disait Camus : mal nommer les choses c’est ajouter du malheur au monde. Comment donc faut-il nommer ce missel qui est au centre de la question religieuse depuis plus de cinquante ans ? Missel tridentin, de saint Pie V, de saint Jean XXIII, ancien missel, missel traditionnel, missel grégorien, missel en latin, missel de 1962… Écartons immédiatement les appellations de forme ordinaire et extraordinaire que le pape François a biffé de sa plume même s’il serait instructif de revenir sur ce sujet spécifique d’une double forme du rit romain.

Nous ne le croyons pas un instant. Nommer les choses est de la plus haute importance, les Écritures en témoignent à de nombreuses reprises. Le nom c’est l’être et comme le disait Camus : mal nommer les choses c’est ajouter du malheur au monde. Comment donc faut-il nommer ce missel qui est au centre de la question religieuse depuis plus de cinquante ans ? Missel tridentin, de saint Pie V, de saint Jean XXIII, ancien missel, missel traditionnel, missel grégorien, missel en latin, missel de 1962… Écartons immédiatement les appellations de forme ordinaire et extraordinaire que le pape François a biffé de sa plume même s’il serait instructif de revenir sur ce sujet spécifique d’une double forme du rit romain.