Lors de l'audience générale du 18 août 2010, Benoît XVI consacrait sa catéchèse à son prédécesseur :

Lors de l'audience générale du 18 août 2010, Benoît XVI consacrait sa catéchèse à son prédécesseur :

Chers frères et sœurs!

Je voudrais m’arrêter aujourd’hui sur la figure de mon prédécesseur, saint Pie X, dont on célébrera samedi prochain la mémoire liturgique, en soulignant certains de ses traits qui peuvent être utiles également pour les pasteurs et les fidèles de notre époque.

Giuseppe Sarto, tel était son nom, né à Riese (Trévise, Italie) en 1835 dans une famille d’agriculteurs, fut ordonné prêtre à l’âge de 23 ans, après des études au séminaire de Padoue. Il fut d’abord vicaire de Tombolo, ensuite curé à Salzano, puis chanoine de la cathédrale de Trévise avec charge de chancelier épiscopal et de directeur spirituel du séminaire diocésain. Au cours de ces années de riche et généreuse expérience pastorale, le futur Souverain Pontife manifesta un profond amour pour le Christ et son Eglise, ainsi que l’humilité, la simplicité et la grande charité envers les personnes les plus indigentes, qui caractérisèrent toute sa vie. En 1884, il fut nommé évêque de Mantoue et en 1893 patriarche de Venise. Le 4 août 1903, il fut élu Pape, ministère qu’il accepta après quelques hésitations, car il ne se considérait pas à la hauteur d’une charge si élevée.

Le pontificat de saint Pie X a laissé une marque indélébile dans l’histoire de l’Eglise et fut caractérisé par un effort important de réforme, résumé dans la devise Instaurare omnia in Christo, «Renouveler toute chose dans le Christ». En effet, ses interventions bouleversèrent les divers milieux ecclésiaux. Dès le début, il se consacra à la réorganisation de la Curie Romaine; puis il lança les travaux de rédaction du Code de Droit canonique, promulgué par son successeur Benoît XV. Il promut ensuite la révision des études et de l’«iter» de formation des futurs prêtres, en fondant également divers séminaires régionaux, équipés de bibliothèques de qualité, et de professeurs bien préparés. Un autre domaine important fut celui de la formation doctrinale du Peuple de Dieu. Depuis les années où il était curé, il avait rédigé lui-même un catéchisme et au cours de son épiscopat à Mantoue, il avait travaillé afin que l’on parvienne à un catéchisme unique, sinon universel, tout au moins italien. En authentique pasteur, il avait compris que la situation de l’époque, notamment en raison du phénomène de l’émigration, rendait nécessaire un catéchisme auquel chaque fidèle puisse se référer indépendamment du lieu et des circonstances de vie. En tant que Souverain Pontife, il prépara un texte de doctrine chrétienne pour le diocèse de Rome, qui fut diffusé par la suite dans toute l’Italie et le monde. Ce catéchisme appelée «de Pie X» a été pour de nombreuses personnes un guide sûr pour apprendre les vérités de la foi en raison de son langage simple, clair et précis et de sa présentation concrète.

Il consacra une grande attention à la réforme de la Liturgie, en particulier de la musique sacrée, pour conduire les fidèles à une vie de prière plus profonde et à une participation plus pleine aux sacrements. Dans le Motu proprio Parmi les sollicitudes (1903), première année de son pontificat, il affirma que le véritable esprit chrétien a sa source première et indispensable dans la participation active aux sacro-saints mystères et à la prière publique et solennelle de l’Eglise (cf. AAS 36 [1903], 531). C’est pourquoi, il recommanda de s’approcher souvent des sacrements, encourageant la pratique quotidienne de la communion, bien préparés, et anticipant de manière opportune la première communion des enfants vers l’âge de sept ans, «lorsque l’enfant commence à raisonner» (cf. S. Congr. de Sacramentis, Decretum Quam singulari: AAS 2 [1910], 582).

Fidèle à la tâche de confirmer ses frères dans la foi, ssaint Pie X, face à certaines tendances qui se manifestèrent dans le domaine théologique à la fin du XIXe siècle et aux débuts du XXe siècle, intervint avec décision, condamnant le «Modernisme», pour défendre les fidèles de conceptions erronées et promouvoir un approfondissement scientifique de la Révélation, en harmonie avec la Tradition de l’Eglise. Le 7 mai 1909, avec la Lettre apostolique Vinea electa, il fonda l’Institut pontifical biblique. Les derniers mois de sa vie furent assombris par les grondements de la guerre. L’appel aux catholiques du monde, lancé le 2 août 1914 pour exprimer «la douleur aiguë» de l’heure présente, était le cri de souffrance d’un père qui voit ses fils se dresser l’un contre l’autre. Il mourut peu après, le 20 août, et sa réputation de sainteté commença à se diffuser immédiatement au sein du peuple chrétien.

Chers frères et sœurs, saint Pie X nous enseigne à tous qu’à la base de notre action apostolique, dans les différents domaines dans lesquels nous œuvrons, doit toujours se trouver une intime union personnelle avec le Christ, à cultiver et à accroître jour après jour. Ceci est le noyau de tout son enseignement, de tout son engagement pastoral. Ce n’est que si nous aimons le Seigneur, que nous serons capables de conduire les hommes à Dieu et de les ouvrir à son amour miséricordieux et ouvrir ainsi le monde à la miséricorde de Dieu.

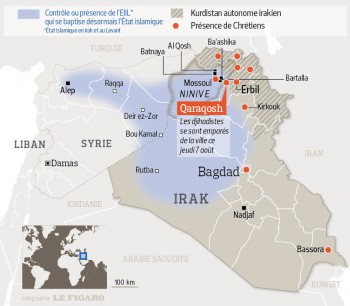

Se posant à Séoul à près de douze heures de vol et sept heures de décalage horaire de l’affligeante actualité de l’Irak, François - à 77 ans, il a seulement ralenti ses activités cet été sans prendre de vraies vacances - arrive donc sur une tout autre planète. Dans le « Figaro » de ce jour, Jean-Marie Guénois commente (extrait) :

Se posant à Séoul à près de douze heures de vol et sept heures de décalage horaire de l’affligeante actualité de l’Irak, François - à 77 ans, il a seulement ralenti ses activités cet été sans prendre de vraies vacances - arrive donc sur une tout autre planète. Dans le « Figaro » de ce jour, Jean-Marie Guénois commente (extrait) :

Le 29 juin, l’Eglise fête les saints Pierre et Paul, princes des apôtres -si dissemblables et cependant unis dans le Christ. Un sujet pérenne de méditation pour ceux qui se disent disciples du Seigneur. Extrait d’une homélie prononcée par le pape Benoît XVI , le 29 juin 2005

Le 29 juin, l’Eglise fête les saints Pierre et Paul, princes des apôtres -si dissemblables et cependant unis dans le Christ. Un sujet pérenne de méditation pour ceux qui se disent disciples du Seigneur. Extrait d’une homélie prononcée par le pape Benoît XVI , le 29 juin 2005 Lu sur le site web de « La Vie » (extrait) :

Lu sur le site web de « La Vie » (extrait) :  L’Eglise du Saint-Sacrement, Boulevard d’Avroy, bénéficiera du soutien du Fonds pour la restauration complète de sa façade du XVIIIe siècle. La façade principale, due à l’architecte liégeois Jacques Barthélemy Renoz, est dans un tel état qu’elle a déjà nécessité des mesures conservatoires urgentes. L’intervention du Fonds, pour un montant de 74.000 €, vise à lui rendre son lustre d’antan pour 2016.

L’Eglise du Saint-Sacrement, Boulevard d’Avroy, bénéficiera du soutien du Fonds pour la restauration complète de sa façade du XVIIIe siècle. La façade principale, due à l’architecte liégeois Jacques Barthélemy Renoz, est dans un tel état qu’elle a déjà nécessité des mesures conservatoires urgentes. L’intervention du Fonds, pour un montant de 74.000 €, vise à lui rendre son lustre d’antan pour 2016.  dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs mécènes en vue de mener à bien la restauration d’un des vitraux les plus importants du patrimoine liégeois et pour lequel une solution est recherchée depuis plusieurs dizaines d’années. L’état du porche d’entrée quant à lui nécessite un nettoyage approfondi et une conservation, voire localement une restauration, de ses éléments. Parmi les travaux, la pose d’un vitrail moderne réalisé par l’artiste Pierre Devreux et la maître verrier Sylvia Collignon. Ces travaux permettront de rendre toute son attractivité à l’entrée principale du bâtiment. Le maître d’ouvrage espère pouvoir inaugurer le porche restauré à l’occasion du marché de Noël 2015. Le Fonds intervient pour 98.000 € dans ce projet.

dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs mécènes en vue de mener à bien la restauration d’un des vitraux les plus importants du patrimoine liégeois et pour lequel une solution est recherchée depuis plusieurs dizaines d’années. L’état du porche d’entrée quant à lui nécessite un nettoyage approfondi et une conservation, voire localement une restauration, de ses éléments. Parmi les travaux, la pose d’un vitrail moderne réalisé par l’artiste Pierre Devreux et la maître verrier Sylvia Collignon. Ces travaux permettront de rendre toute son attractivité à l’entrée principale du bâtiment. Le maître d’ouvrage espère pouvoir inaugurer le porche restauré à l’occasion du marché de Noël 2015. Le Fonds intervient pour 98.000 € dans ce projet.