De Vatican News (Roberta Barbi) :

11 juin 2022

Les religieuses tuées par l'Armée rouge en 1945 béatifiées

Paschalis Jahn et neuf de ses compagnes ont vu ce samedi leur martyre en haine de la foi reconnu, pour avoir défendu leur chasteté. «J'appartiens à Jésus, il est mon époux», sont les derniers mots que sœur Paschalis a prononcés avant de mourir en 1945 en Pologne lors de l'invasion de l'armée soviétique.

Maria Paschalis Jahn, au cœur plein d'amour ; Melusja Rybka, une femme forte ; Edelburgis Kubitzki, un exemple de pauvreté évangélique ; Adela Schramm, une vierge prudente ; Acutina Goldberg, une amoureuse de la justice ; Adelheidis Töpfer, un modèle de foi ; Felicitas Ellmerer, obéissante jusqu'au bout ; Sabina Thienel, au regard plein de confiance ; Rosaria Schilling, fortifiée dans la pénitence ; Sapientia Heymann, une vierge sage. Le cardinal Marcello Semeraro prononce leurs noms lentement, l'un après l'autre, en les articulant bien, afin de leur donner cette mémoire propre que la locution «et ses compagnes» ne donne pas, à la fin de son homélie lors de la messe de béatification, à Wrocław, de ces dix sœurs de la congrégation de Sainte-Elisabeth, invoquant leur intercession pour nous tous. Il le fait en demandant au Seigneur, à travers elles, que le monde ne manque pas de respect pour la féminité, l'égalité entre hommes et femmes dans la dignité, et la protection de la maternité : «Comment ne pas voir resplendir dans ces martyres la dignité de la femme, qui dans le plan de la Rédemption a en Marie Très Sainte la plus grande reconnaissance ?»

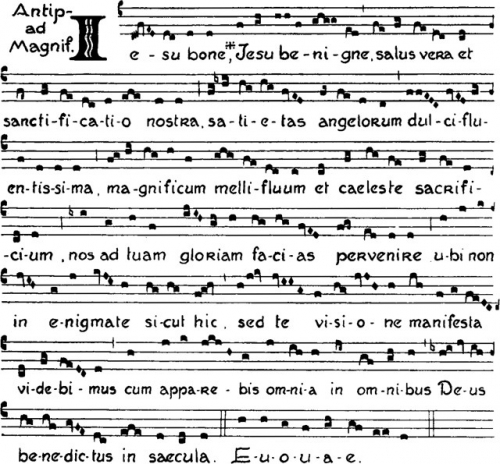

Comme les 10 vierges sages de saint Matthieu

Le cardinal compare ces dix religieuses martyres aux dix vierges sages de la parabole de l'Évangile de Matthieu, qui sont allées à la rencontre du Seigneur avec des lampes allumées. «En échange de leur fidélité et de leur persévérance jusqu'à l'effusion du sang, explique-t-il, Dieu leur a donné une couronne de gloire, pour laquelle nous aussi, aujourd'hui, nous nous réjouissons et nous célébrons. Car leurs âmes sont dans les mains de Dieu». Dans le récit de l'Évangile, cinq des vierges avaient sur elles la réserve d'huile nécessaire ; les cinq autres, en revanche, étaient folles car l'huile s'est épuisée pour elles. Selon l'interprétation de saint Basile le Grand, l'huile représente le fait d'être prêt chaque jour et chaque heure à accomplir pleinement la volonté de Dieu. «Contrairement aux vierges de la parabole, poursuit le préfet, elles, toutes les dix, avec le caractère et le trait propres à chacune, ont embrassé les atrocités de la souffrance, la cruauté de l'humiliation et sont allées à la mort. Maintenant que leur sainteté est reconnue par l'Église, elles nous sont données comme instruments d'intercession devant Dieu».

L'amour fidèle à l'extrême

En lisant les histoires de Paschalis et des autres sœurs, on comprend immédiatement que le don de soi pour ces religieuses ne consistait pas seulement dans le sacrifice extrême pour défendre leur consécration au Christ, mais commençait bien plus tôt dans le service : certaines dans les cuisines, d'autres comme infirmières, d'autres en s'occupant des enfants, d'autres en s'occupant des sœurs âgées. «C'était une charité si désintéressée et héroïque qu'elle les a retenues même lorsque la fuite leur aurait évité les plus grands risques», déclare le cardinal Semeraro. «Lorsque l'entrée des militaires russes dans Wrocław était imminente, de nombreux civils étaient confrontés au choix entre fuir ou rester, entre se sauver en fuyant ou affronter un grave danger en restant. Les sœurs élisabéthaines ont décidé de rester dans les villages envahis par les Soviétiques». Sur les quelque 4500 sœurs qui composaient la Congrégation après la Seconde Guerre mondiale, une centaine sont mortes dans différentes circonstances, certaines par le martyre. La guerre était terminée, mais l'Armée rouge avançait lentement, apportant avec elle la haine de la religion : les chapelles et les églises catholiques étaient profanées, les prêtres torturés et sauvagement assassinés, les religieuses violées et atrocement assassinées aussi. Le viol était devenu une arme d'humiliation, encore plus vicieuse si la victime était une religieuse consacrée au Seigneur.

"Seulement de Jésus"

Les dix nouvelles bienheureuses ont toutes été tuées par des soldats russes entre février et mai 1945 en Basse-Silésie, dans les territoires situés entre les rivières Oder et Nysa. Lorsque l'armée avançait vers Nysa, Paschalis et une autre sœur, qui étaient les plus jeunes du couvent, ont été envoyées au loin, tandis que les autres sont restées avec les malades et les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Après de nombreuses errances, elles sont arrivées à Sobotin, en République tchèque, où elles se sont courageusement mises au service de la paroisse. C'est là que, le 11 mai 1945, Paschalis a été surprise par un soldat russe qui, la menaçant d'une arme, lui a ordonné de le suivre. La religieuse a répondu qu'elle ne le ferait pas, qu'elle portait l'habit sacré et que elle appartenait donc seulement à Jésus, à Lui seul. Puis le soldat, pour tenter de l'effrayer et de la faire céder, a tiré un coup de feu qui a transpercé le plafond. En réponse, la religieuse s'est agenouillée et a commencé à prier : «Que ta volonté soit faite». Le deuxième tir a atteint son cœur. «C'est précisément à ce moment-là que son don de soi, avec un cœur sans partage, à Dieu et à son prochain, a trouvé sa plus haute expression», souligne le cardinal Semeraro.

Aujourd’hui comme hier, la guerre fait des martyrs

«La richesse spirituelle des nouvelles bienheureuses nous provoque et nous édifie», a poursuivi le cardinal, «leur martyre nous fait penser aux circonstances que nous vivons aujourd'hui dans l'Europe du XXIe siècle. Ce sont des circonstances dans lesquelles, face à des scènes de violence perpétrée, de cruauté féroce, de haine injustifiée, nous ressentons le besoin de nourrir le désir de paix et la construction de la concorde par des gestes de charité, d'ouverture, d'accueil et d'hospitalité». On ne peut que penser à l'Ukraine et au besoin de paix du monde, une paix qui «se construit par des gestes concrets de charité désintéressée, qui se sert du dévouement et de la fidélité quand on nous demande de prendre soin des autres. C'est la réponse concrète que, à côté de la prière, chacun de nous peut offrir face à tant de cruauté, de barbarie et d'injustice dont nous sommes témoins», a conclu le préfet, citant les paroles de remerciement du Pape François au peuple polonais qui, le premier, a pris soin des réfugiés ukrainiens, imitant l'exemple des dix nouvelles bienheureuses qui, à partir d'aujourd'hui, rendent l'Église de Pologne encore plus fière.