Où l'on se dit que les collaborateurs du pape devraient être plus circonspects avant d'envoyer remerciements et bénédictions à de douteux destinataires... Voici en effet ce qu'on pouvait lire dans la presse hier, comme ici sur "SudOuest.fr" :

Où l'on se dit que les collaborateurs du pape devraient être plus circonspects avant d'envoyer remerciements et bénédictions à de douteux destinataires... Voici en effet ce qu'on pouvait lire dans la presse hier, comme ici sur "SudOuest.fr" :

Le pape envoie sa bénédiction à une éditrice de livres pour enfants sur l'homoparentalité

Le pape François a envoyé sa bénédiction à Francesca Pardi, auteure et éditrice de livres pour enfants sur l'homoparentalité en Italie, qui lui avait fait parvenir ses livres décriés par une partie des catholiques.

Le Vatican a cependant pris soin de préciser qu'il s'agissait d'une correspondance privée qui ne remettait pas en cause la doctrine de l'Eglise condamnant la "théorie du genre".

Mère de quatre enfants, Francesca Pardi a fondé avec son épouse la petite maison d'édition "Lo Stampatello", qui publie des ouvrages comme "Petit oeuf", "Le grand et gros livre des familles" ou encore "Pourquoi tu as deux mamans" présentant différents types de familles "sans ériger de modèle", a-t-elle expliqué vendredi.

Ce sont d'ailleurs en partie ces livres que le nouveau maire de Venise, Luigi Brugnaro (centre droit), a bannis cet été des écoles de sa ville, provoquant de vives réactions en Italie et au-delà.

"Respect et dignité"

En juin, Francesca Pardi a envoyé au pape un courrier accompagné de tous les livres du catalogue, de photos de sa famille mais aussi des tracts diffamants d'une organisation chrétienne, essentiellement pour porter ces attaques à l'attention du pontife argentin.

A sa grande surprise, elle a reçu une réponse signée au nom du pape par un haut responsable du Vatican, la remerciant "pour son geste délicat" et adressant la bénédiction apostolique à elle-même, son associée et leurs proches.

Le Vatican s'est cependant empressé de rectifier le tir : la lettre n'était qu'un accusé de réception "dans un style simple et pastoral" qui aurait dû rester privé et qui souhaitait aux deux éditrices "une activité toujours plus fructueuse au service des jeunes générations et de la diffusion des authentiques valeurs humaines et chrétiennes".

"Il nous a rendu respect et dignité", s'est cependant émue Francesca Pardi. "Ce n'est pas important pour moi que ce soit le pape qui le dise, je ne suis pas catholique. Mais c'est important de voir qu'on n'est pas face à un mur. Un dialogue est possible".

"Les livres, on les ouvre, on les lit, on les critique, on ne les bannit pas", a-t-elle insisté.

Du coup, le vice-directeur de la salle de presse du Saint-Siège a dû se fendre de cette mise au point assez embarrassée que l'on peut lire sur le site de zenit.org (Anita Bourdin) :

Italie : mise au point du Saint-Siège sur la réponse à une “maman gay”

Déclaration du vice-directeur de la salle de presse du Saint-Siège à propos d'une lettre qu'il serait "déplacé" de "manipuler" : elle reflète en tout l'enseignement constant de l'Eglise.

“Une manipulation du contenu de la lettre est tout à fait déplacée” : pour répondre aux questions de la presse, le vice-directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le P. Ciro Benedettini, publie une mise au point, sur la réponse, écrite, et privée, de la Secrétairerie d’Etat à une Italienne qui se présente comme une “maman gay”, Francesca Pardi.

Celle-ci se défend d'ailleurs de diffuser la “théorie du genre” auprès des enfants dans sa maison d’édition pour enfants.

Le pape François a fait répondre, comme c’est la coutume, par l’un de ses collaborateurs de la Secrétairerie d’Etat – Mgr Peter B. Wells – une lettre privée qui n’était pas destinée à la publication, mais à laquelle la presse italienne a donné un large écho.

« En réponse à la lettre de Francesca Pardi au Saint-Père, aux tons éduqués et respectueux, la Secrétairerie d’Etat a accusé réception de celle-ci, dans un style simple et pastoral, précisant ensuite qu’il s’agit d’une réponse privée et donc n’étant pas destinée à être publiée (chose qui hélas ! est arrivée) », précise tout d’abord le P. Benedettini.

Il fait observer que le contenu de cette lettre reflète en tout l’enseignement constant de l’Eglise : « En aucune façon cette lettre de la Secrétairerie d’Etat n’entend donner son aval à des comportements ou à des enseignements qui ne seraient pas en accord avec l’Evangile, au contraire, elle souhaite une activité toujours plus bénéfique au service des jeunes générations et de la diffusion des valeurs humaines et chrétiennes authentiques. »

Quant à la bénédiction finale du pape François, mise en relief par les media, le P. Benedettini fait remarquer ceci : « La bénédiction du Pape, dans la conclusion de la lettre, va à la personne, et non à d’éventuels enseignements qui ne seraient pas dans la ligne de la doctrine de l’Eglise sur la théorie du gender, qui n’a pas subi le moindre changement, comme le Saint-Père l’a répété récemment à plusieurs reprises. »

Le pape a consacré plusieurs catéchèses à la relation homme-femme, dans le cadre du cycle de catéchèses sur la famille.

Le P. Benedettini fait peut-être allusion, entre autres, à la catéchèse du mercredi 15 avril 2015, quand le pape François a affirmé que la suppression de la différence entre homme et femme « est le problème et non la solution ». Il précisait que « la fameuse théorie du genre » constitue « l’expression d’une frustration et d’une résignation qui vise à annuler la différence sexuelle parce qu’elle ne sait plus se confronter à celle-ci ».

Ainsi, le 22 avril 2015, le pape affirme aussi que sans la femme, il manque à l’homme « une communion, une plénitude » : pas « d’infériorité » ou de « subordination » dans leur relation, car « l’homme et la femme sont de la même substance et sont complémentaires ».

Mais tout cela justifie-t-il des réactions outrancières comme celles de blogueurs qui se croient autorisés, en termes très verts, à incriminer le pape accusé d'approuver et d'encourager l'activité de Madame Pardi dans le domaine de l'édition de livres pour enfants dans la ligne de ses convictions homosexuelles ?

Jürgen Mettepenningen, l’éphémère porte-parole de la conférence épiscopale belge vient de publier en collaboration avec Karim Schelkens, un professeur invité à la Faculté de théologie de la K.U.L., une biographie du cardinal Danneels, présentée ce 22 septembre à la Basilique nationale de Koekelberg. Autour de l’archevêque émérite on reconnaissait notamment l’abbé Gabriel Ringlet, ancien vice-recteur de l ’U.C. L., l’ancien premier ministre belge Mark Eyskens, l’ancien président du conseil européen et ancien premier ministre belge Herman Van Rompuy et Mgr Herman Cosijns, secrétaire actuel de la conférence des évêques de Belgique. Le journaliste Christian Laporte, qui était aussi de la partie, a consacré une page entière de « La Libre Belgique » à la promotion de cette biographie (éditions Polis) dans les termes que l’on imagine venant d’un aficionado. Le cardinal a, peut-être, été plus embarrassé par les couronnes qu’un journaliste du magazine "Knack", Walter Pauli, lui a tressées en ces termes dans l’hebdomadaire « Le Vif »:

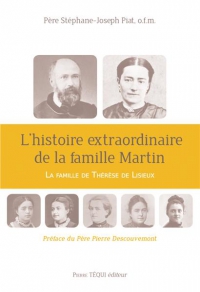

Jürgen Mettepenningen, l’éphémère porte-parole de la conférence épiscopale belge vient de publier en collaboration avec Karim Schelkens, un professeur invité à la Faculté de théologie de la K.U.L., une biographie du cardinal Danneels, présentée ce 22 septembre à la Basilique nationale de Koekelberg. Autour de l’archevêque émérite on reconnaissait notamment l’abbé Gabriel Ringlet, ancien vice-recteur de l ’U.C. L., l’ancien premier ministre belge Mark Eyskens, l’ancien président du conseil européen et ancien premier ministre belge Herman Van Rompuy et Mgr Herman Cosijns, secrétaire actuel de la conférence des évêques de Belgique. Le journaliste Christian Laporte, qui était aussi de la partie, a consacré une page entière de « La Libre Belgique » à la promotion de cette biographie (éditions Polis) dans les termes que l’on imagine venant d’un aficionado. Le cardinal a, peut-être, été plus embarrassé par les couronnes qu’un journaliste du magazine "Knack", Walter Pauli, lui a tressées en ces termes dans l’hebdomadaire « Le Vif »: L'histoire extraordinaire de la famille Martin

L'histoire extraordinaire de la famille Martin

Il est dans la campagne attique, sur la route qui mène d’Athènes à Eleusis, un patelin oublié aujourd’hui de tous, qui a nom Corydalle. Il importerait peu d’en ressusciter ici le souvenir, si l’endroit n’avait été le théâtre autrefois d’une affaire atroce ; mythologique sans doute, mais donc intemporelle, et, hélas ! ― par le fait même ― toujours bien d’actualité...

Il est dans la campagne attique, sur la route qui mène d’Athènes à Eleusis, un patelin oublié aujourd’hui de tous, qui a nom Corydalle. Il importerait peu d’en ressusciter ici le souvenir, si l’endroit n’avait été le théâtre autrefois d’une affaire atroce ; mythologique sans doute, mais donc intemporelle, et, hélas ! ― par le fait même ― toujours bien d’actualité...

Voici l’éditorial de Philippe Maxence dans le n° de rentrée du bimensuel catholique « L’Homme Nouveau ». Il met en exergue la figure montante du cardinal Sarah et rend justice au Cardinal Burke, en publiant les bonnes feuilles d’un livre du prélat, dont la sortira de presse est prévue pour la mi-septembre. JPSC.

Voici l’éditorial de Philippe Maxence dans le n° de rentrée du bimensuel catholique « L’Homme Nouveau ». Il met en exergue la figure montante du cardinal Sarah et rend justice au Cardinal Burke, en publiant les bonnes feuilles d’un livre du prélat, dont la sortira de presse est prévue pour la mi-septembre. JPSC.

Où l'on se dit que les collaborateurs du pape devraient être plus circonspects avant d'envoyer remerciements et bénédictions à de douteux destinataires... Voici en effet ce qu'on pouvait lire dans la presse hier, comme ici

Où l'on se dit que les collaborateurs du pape devraient être plus circonspects avant d'envoyer remerciements et bénédictions à de douteux destinataires... Voici en effet ce qu'on pouvait lire dans la presse hier, comme ici