Nous lisons sur le site des Jésuites de France :

Sortir de la crise autrement que par des politiques budgétaires dévastatrices, c’est possible ! Loin des discours sur une inéluctable austérité, Gaël Giraud, chercheur en économie au CNRS, jésuite, donne les moyens de comprendre les ressorts de la crise financière et propose un chemin inédit où la transition écologique est centrale.

Gaël Giraud, jésuite français et économiste indépendant aux travaux reconnus et précieux (nominé pour le prix du meilleur jeune économiste 2009), analyse dans ce livre les enjeux et perspectives économiques auxquels la France et l’Europe doivent faire face pour engager un vrai plan de sortie de crise qui soit viable, et financer la transition écologique nécessaire.

Présentation du livre

L’impasse économique dans laquelle la crise financière a plongé des États désemparés, alimentée par une véritable fascination pour les marchés financiers, occulterait-elle une solution de sortie de crise originale ? C’est ce que pense Gaël Giraud, nominé pour le prix du meilleur jeune économiste 2009, qui affirme que la seule politique viable de sortie de crise consiste à financer la transition écologique par une création monétaire massive de la BCE.

L’impasse économique dans laquelle la crise financière a plongé des États désemparés, alimentée par une véritable fascination pour les marchés financiers, occulterait-elle une solution de sortie de crise originale ? C’est ce que pense Gaël Giraud, nominé pour le prix du meilleur jeune économiste 2009, qui affirme que la seule politique viable de sortie de crise consiste à financer la transition écologique par une création monétaire massive de la BCE.

Cette proposition originale est motivée par une critique poussée de « l’illusion financière » qui consiste à croire que seuls les marchés financiers sont capables d’apporter une prospérité durable. La contrainte énergétique et climatique actuelle s’imposerait alors comme l’élément déterminant conditionnant toute prospérité durable en Europe, si bien que tout projet économique qui ignorerait cette contrainte promet de se heurter au mur d’une réalité qui ne dépend pas de notre bon vouloir politique : la raréfaction relative des énergies fossiles et les bouleversements telluriques que provoque déjà le réchauffement climatique. En proposant de financer la transition écologique par la planche à billets et non pas par les marchés financiers, l’auteur veut à la fois relever ce défi et dépasser l’addiction mortifère de notre économie à l’égard d’une finance dérégulée. Bien conscient que l’obstacle majeur à cette transformation réside dans le changement des conventions monétaires, il propose des arguments visant à désamorcer la doxa qui associe l’utilisation de la planche à billets à une inflation démesurée propice à l’instabilité politique.

Non seulement les chrétiens ne sauraient rester à l’écart d’un tel bouleversement de société mais ils sont appelés à jouer un rôle d’avant-garde dans ce combat contre l’illusion financière, véritable culte du veau d’or des temps modernes. Par respect pour la création ; par amour pour l’autre, ce prochain éventuellement “lointain” que sont les prochaines générations ; au nom des plus fragiles, celles et ceux qui seront les premières victimes de l’ajustement énergétique et climatique qui nous sera imposé par la nature si nous ne négocions pas la transition avec intelligence et dans le souci de la justice.

L’auteur

Gaël Giraud est jésuite depuis 2004, chercheur au CNRS professeur affilié à l’ESCP‐Europe, membre du Conseil scientifique du laboratoire d’excellence REFI (régulation financière), membre du laboratoire d’excellence OSE, collaborateur au CERAS, enseignant au Centre Sèvres, collaborateur au programme de recherche « Responsabilité éthique des multinationales dans les pays émergents » à l’ESSEC.

Il est l’auteur de plusieurs livres dont :

La Théorie des jeux (Flammarion, 2009, 3e éd. revue et augmentée)

et Vingt Propositions pour réformer le capitalisme (Flammarion, 2012, 3e éd. revue et augmentée, poche). Il collabore par ce titre à la collection Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire (Immigration (François Soulage, Géneviève Médevielle, 2011) et Extrême droite (Etienne Pinte, Jacques Turck, 2012).

Salué unanimement par la presse, Illusion financière est un indispensable pour penser la société de demain sur de nouvelles bases.

« [...] il importe de comprendre que l’idée d’une contrainte financière agissant “de l’extérieur ” sur nos économies, incarnée par des “marchés anonymes” n’est qu’une illusion »

Présentation de l'éditeur (Fidélité) :

Présentation de l'éditeur (Fidélité) :

Ad Solem réédite le Cours d'anthropologie philosophique d'Edith Stein

Ad Solem réédite le Cours d'anthropologie philosophique d'Edith Stein

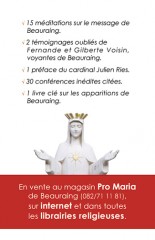

Présentation par l'auteur : 15 regards sur les apparitions de Beauraing

Présentation par l'auteur : 15 regards sur les apparitions de Beauraing Ces quinze regards sont autant de méditations spirituelles, théologiques et philosophiques sur quinze thèmes qui, à mon sens, structurent le déroulement des apparitions de Beauraing, dont je montre le fil rouge : de la peur à la confiance en Dieu, le lieu des apparitions et le sens de la vie, la sagesse, l’Immaculée Conception, creuser en soi le désir de Dieu : l’Avent, « une chapelle », « Je suis la Vierge Immaculée », « qu’on vienne ici en pèlerinage », présence plus brillante et absences plus parlantes, « parlez, nous vous écoutons », le cœur d’or de Marie, « priez, priez beaucoup, priez toujours ! », « Je convertirai les pécheurs », « Je suis la Mère de Dieu, la Reine des Cieux » et enfin l’amour. En ces années où nous allons fêter le cinquantième anniversaire du concile Vatican II, j’ai voulu, en particulier, citer des extraits de ce dernier concile œcuménique qui a changé le visage de l’Eglise et que nous avons à lire ou à relire aujourd’hui. Chaque méditation est suivie de pistes pastorales liées au thème médité, à vivre à Beauraing et, parfois, dans tout autre lieu de dévotion.

Ces quinze regards sont autant de méditations spirituelles, théologiques et philosophiques sur quinze thèmes qui, à mon sens, structurent le déroulement des apparitions de Beauraing, dont je montre le fil rouge : de la peur à la confiance en Dieu, le lieu des apparitions et le sens de la vie, la sagesse, l’Immaculée Conception, creuser en soi le désir de Dieu : l’Avent, « une chapelle », « Je suis la Vierge Immaculée », « qu’on vienne ici en pèlerinage », présence plus brillante et absences plus parlantes, « parlez, nous vous écoutons », le cœur d’or de Marie, « priez, priez beaucoup, priez toujours ! », « Je convertirai les pécheurs », « Je suis la Mère de Dieu, la Reine des Cieux » et enfin l’amour. En ces années où nous allons fêter le cinquantième anniversaire du concile Vatican II, j’ai voulu, en particulier, citer des extraits de ce dernier concile œcuménique qui a changé le visage de l’Eglise et que nous avons à lire ou à relire aujourd’hui. Chaque méditation est suivie de pistes pastorales liées au thème médité, à vivre à Beauraing et, parfois, dans tout autre lieu de dévotion.