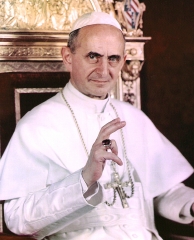

De Stefano Fontana dans la Nova Bussola Quotidiana, cet article traduit et publié sur le site web « Benoit et moi »:

« L’idée s’est désormais répandue dans l’Église que ce pontificat veut changer beaucoup de choses doctrinales tout en réaffirmant la doctrine. Nous sommes confrontés à une nouvelle preuve évidente que dans l’Église aujourd’hui il y a deux langages théologiques incompatibles.

Après les anticipations du livre sur la question du célibat sacerdotal, les jeux se durcissent et le niveau de tension est très élevé. Les enjeux et les protagonistes eux-mêmes sont au taquet. Les commentateurs creusent dans diverses directions pour comprendre ce qui se passe dans l’Église. A leurs réflexions, je voudrais ajouter une observation non pas tant sur le contenu (célibat) que sur la méthode.

Nous sommes confrontés à une nouvelle preuve évidente qu’il y a deux langages théologiques incompatibles dans l’Église aujourd’hui. Au niveau de la pensée, le tremblement de terre qui se produit depuis un certain temps désormais peut être expliqué ainsi.

Le Pape François a affirmé à plusieurs reprises que pour lui la richesse du célibat est un fait certain et qu’on ne doit pas y toucher. Pourquoi, alors, y a-t-il un nouveau livre de Benoît XVI et du Cardinal Sarah défendant farouchement le célibat ecclésiastique? Il n’est pas en danger, le pontife régnant prétend le considérer comme une richesse pour l’Église. Ses défenseurs ont beau jeu de prétendre que le pape François ne dit rien de nouveau par rapport à ses prédécesseurs, lui aussi confirme la validité du célibat. Ce qui signifie que le livre doit être considéré comme un prétexte, dénué de fondement. Mais beaucoup ont salué le livre comme une libération, signe que la crainte que quelque chose d’important sur le célibat change dans l’Église est répandue. Mais pourquoi cette impression est-elle si répandue si le Pape François a affirmé que le célibat est une richesse, confirmant ainsi la vérité de tous les temps? Ceux qui craignent un changement de norme sur cette question étaient-ils distraits quand le pape François a exprimé sa confirmation du célibat? Comme on le le voit, c’est un cercle vicieux et c’est cela qu’il faut clarifier.

L’idée s’est désormais répandue dans l’Église que ce pontificat veut changer beaucoup de choses doctrinales tout en réaffirmant la doctrine. Beaucoup pensent que ce n’est qu’une tactique, d’autres, allant plus loin, pensent que c’est une façon de penser, nourrie théologiquement. C’est pourquoi quand le Pape dit que le célibat est une richesse, pour beaucoup, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de changement sur le célibat et ils ne se sentent pas rassurés. Si le célibat est une richesse, pourquoi le pape a-t-il permis que les documents du Synode de l’Amazonie disent beaucoup de choses qui s’y opposent? Pourquoi a-t-il permis que des cardinaux réclament l’approbation universelle des prêtres mariés dans la région amazonienne? Pourquoi a-t-il initié un processus de discussion s’il n’a pas l’intention de changer les choses sur le célibat? De telles observations conduisent beaucoup à penser que des changements vont se produire, bien que le pape ait dit que le célibat est une richesse et qu’en tant que tel il n’est pas touché, et que ces changements s’étendront à toute l’Église.

Du reste, ces craintes sur l’avenir du célibat, malgré les propos rassurants du Pape, n’auraient aucun sens si elles n’étaient pas induites par d’autres cas précédents, au point de pouvoir parler d’une nouvelle façon de procéder de la part de l’autorité ecclésiastique. Le prototype de cette façon de faire a été Amoris laetitia. Dans ce cas également, il a été réitéré que ce que Jean-Paul II a enseigné est une richesse, aucune nouvelle doctrine n’a été officiellement annoncée, mais un processus a été engagé qui, de fait, a changé la doctrine, alors qu’elle était confirmée. Antonio Livi avait fait remarquer que cette façon de penser et de procéder est hégélienne: la thèse n’est pas annulée, mais maintenue dans la synthèse, laquelle toutefois naît de sa négation. L’interprétation est intéressante, mais il manque un petit ajout important. La synthèse ne sera pas une nouvelle doctrine mais une nouvelle praxis impliquant, mais n’exprimant pas, une nouvelle doctrine. De cette façon, il devient possible qu’il y ait une doctrine, et beaucoup de pratiques différentes avec la même doctrine, c’est-à-dire une doctrine et beaucoup de ses exceptions qui de fait éduquent à une nouvelle doctrine, qu’à ce stade nous pourrions appeler implicite.

Une étape importante dans ce type de parcours est que la situation existentielle, qui devrait être lue à la lumière de la doctrine, devient au contraire point de départ de la relecture de la doctrine, d’abord comme circonstance atténuante, puis comme exception. Si le célibat est une richesse pour l’Église en tant que tel, pourquoi n’est-il pas aussi une richesse pour l’Église en Amazonie? La situation en Amazonie est mise en cause pour atténuer la doctrine, mais ensuite elle devient une exception et beaucoup craignent qu’une fois généralisée, elle ne devienne une nouvelle doctrine, sinon formulée, du moins vécue. Il en est de même pour les divorcés remariés après Amoris laetitia: d’abord, leur situation devait expliquer l’atténuation de la règle découlant précisément des circonstances atténuantes liées à l’histoire de vie spécifique des personnes concernées, mais ensuite la situation, de circonstance atténuante est devenue exception et, dans de nombreuses parties de l’Église, elle est maintenant devenue une norme de fait.

Cette façon de faire cause de graves torts à l’Église. Le Pape devrait confirmer la doctrine, et il le fait aussi, mais ces confirmations ne nous rassurent pas, car il semble avoir une conception nouvelle et différente de la relation entre la doctrine et la pratique. De sorte qu’aujourd’hui, beaucoup de fidèles craignent l’ouverture de processus non validés en amont par la doctrine, même si celle-ci est formellement confirmée, et ils voient le danger d’une doctrine confirmée et niée en même temps, bien qu’à des niveaux différents. Les deux approches différentes semblent maintenant être entrées en conflit au sommet de l’Église. »

Ref. Célibat: nier la doctrine tout en la confirmant

JPSC

Le Credo de Nicée-Constantinople (325-381) que les catholiques chantent ou récitent encore à la messe dominicale, professe leur foi dans un seul Dieu créateur de l’univers visible mais aussi invisible, auquel se réfèrent l’ancien comme le nouveau testament lorsqu’ils évoquent, notamment, les anges.

Le Credo de Nicée-Constantinople (325-381) que les catholiques chantent ou récitent encore à la messe dominicale, professe leur foi dans un seul Dieu créateur de l’univers visible mais aussi invisible, auquel se réfèrent l’ancien comme le nouveau testament lorsqu’ils évoquent, notamment, les anges.

Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’

Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’

« Celui qui aujourd’hui veut entrer dans l’église de la Nativité de Jésus à Bethléem découvre que le portail, qui un temps était haut de cinq mètres et demi et à travers lequel les empereurs et les califes entraient dans l’édifice, a été en grande partie muré. Est demeurée seulement une ouverture basse d’un mètre et demi. L’intention était probablement de mieux protéger l’église contre d’éventuels assauts, mais surtout d’éviter qu’on entre à cheval dans la maison de Dieu.

« Celui qui aujourd’hui veut entrer dans l’église de la Nativité de Jésus à Bethléem découvre que le portail, qui un temps était haut de cinq mètres et demi et à travers lequel les empereurs et les califes entraient dans l’édifice, a été en grande partie muré. Est demeurée seulement une ouverture basse d’un mètre et demi. L’intention était probablement de mieux protéger l’église contre d’éventuels assauts, mais surtout d’éviter qu’on entre à cheval dans la maison de Dieu.