|

||

|

|

|||||

|

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

|

||

|

|

|||||

|

Le Rapport mondial de Human Rights Watch dénonce le musellement croissant des voix critiques et le durcissement d’une répression tous azimuts sous la présidence de Xi Jinping. De Philippe Oswald sur le site « aleteia » :

« Étrange tout de même, cette indulgence des dirigeants occidentaux pour la dictature rouge chinoise. Les Français, notamment, si prompts à faire la leçon à Poutine, multiplient égards et courbettes envers Xi Jinping. Serait-ce que l’argent n’a pas d’odeur, même pour des dirigeants socialistes ? La perspective de juteux contrats blanchirait-elle le président chinois aux yeux des représentants du « pays des droits de l’homme », si empressé à faire la morale au monde entier ?

« La campagne la plus dure de ces dix dernières années »

On leur conseille la lecture du Rapport mondial 2015 de Human Rights Watch rendu public à New York le 29 janvier. « Sous le président Xi Jinping, le gouvernement et le Parti communiste chinois ont lancé la campagne d’enquêtes, de détentions et de condamnations à caractère politique la plus dure de ces dix dernières années, marquant un virage radical vers une intolérance à l’égard des voix critiques », lit-on dans ce volumineux rapport sur la situation des droits de l’homme dans plus de 90 pays (la version anglaise comprend 656 pages et la version abrégée en français 186 pages).

De bonnes vieilles méthodes communistes

On peut douter qu’il s’agisse d’un « virage radical » tant ces bonnes vieilles méthodes sont inscrites dans les gènes communistes : pour prendre le pouvoir puis le conserver, tous les moyens sont bons, y compris un zeste de douceur et de persuasion le peu de temps que celles-ci restent payantes. Puis retour à la norme : la pure et dure dictature du prolétariat (celle d’un cercle plus ou moins large de prédateurs qui ne reculent devant rien pour garder le pouvoir). C’est ce qui se passe sous l’ère Xi Jinping : « La répression des voix critiques est la pire depuis dix ans et il semble qu’elle ne soit pas prête de s’arrêter », a commenté Sophie Richardson, directrice pour la Chine à Human Rights Watch.

Lu sur le blog de l’écrivain Jean-Claude Guillebaud:

"Un deuxième séjour sur place m’en a convaincu : ce qui se passe en Russie interpelle directement les chrétiens que nous sommes. Je ne parle pas seulement de cette religiosité diffuse qui habite à nouveau le paysage russe après 75 années d’athéisme obligatoire et de persécution communiste. Églises reconsacrées, monastères reconstruits, fêtes ostentatoires… Nos regards très laïcs ne sont plus habitués à cette omniprésence du signe religieux.

"Un deuxième séjour sur place m’en a convaincu : ce qui se passe en Russie interpelle directement les chrétiens que nous sommes. Je ne parle pas seulement de cette religiosité diffuse qui habite à nouveau le paysage russe après 75 années d’athéisme obligatoire et de persécution communiste. Églises reconsacrées, monastères reconstruits, fêtes ostentatoires… Nos regards très laïcs ne sont plus habitués à cette omniprésence du signe religieux.

Mardi dernier, j’ai séjourné à Vitebsk, en Biélorussie, à 600 km de Moscou. Nous étions le 19 janvier. Pour les orthodoxes, cette date correspond au baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. Ce jour-là, ils apportent de l’eau à l’église pour qu’elle soit bénie. Dans Vitebsk, par 15 degrés Celsius au-dessous de zéro, de longues files d’attente stationnaient donc devant chaque église. Dans certains quartiers, pour éviter aux personnes âgées de souffrir d’un froid dangereux, on avait disposé des camions-citernes d’eau bénite – je dis bien des camions-citernes ! – où les paroissiens venaient remplir leurs flacons. J’ai d’abord été tenté d’ironiser. Je me suis aussitôt interdit de le faire, en pensant à la formule du pape François : « Qui suis-je pour juger ? » Il n’empêche qu’un retour aussi ostentatoire du christianisme nous interroge. Cette nouvelle piété orthodoxe est encouragée et instrumentalisée par le pouvoir de Vladimir Poutine, en Russie, ou d’Alexandre Loukachenko en Biélorussie. L’imbrication du religieux et du politique – traditionnel en Russie depuis Ivan IV le Terrible – nous pose problème. Nous y voyons volontiers une manipulation, et ce n’est pas faux.

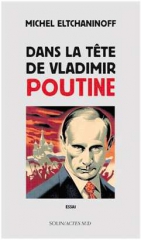

Au-delà, pourtant, il faut admettre que l’affaire est à la fois plus profonde et plus considérable. Un admirable petit livre qui nous aide à mesurer la portée du phénomène va paraître dans quelques jours en France : Dans la tête de Vladimir Poutine (Solin/Actes Sud). Son auteur, Michel Eltchaninoff, est rédacteur en chef adjoint de Philosophie magazine. Dans ce texte magistral et jamais gangrené par l’obsession de juger, il éclaire le projet de Poutine : unifier l’immense fédération de Russie grâce à la culture orthodoxe vécue comme une identité. L’entreprise n’est pas seulement religieuse. Depuis Pierre le Grand, la culture russe balance entre les « cosmopolites » qui penchent vers l’Europe et les « slavophiles » qui – comme Dostoïevski ou Soljenitsyne – défendent le particularisme russe. C’est donc sur un retour à une version rajeunie du courant slavophile que l’on table aujourd’hui au Kremlin, sur un courant chrétien qui voit dans Moscou une « troisième Rome » capable de prendre le relais de Constantinople conquise par les Turcs et d’une Europe en déclin. Les grands écrivains et penseurs de cette sensibilité au début du XXe siècle – comme Nicolas Berdiaev ou Vladimir Soloviev – sont redécouverts. C’est peu de dire que les 170 pages du livre d’Eltchaninoff tombent à pic pour nous arracher aux simplifications méprisantes et aux lieux communs ignares. J’ai lu ce livre avec passion."

Ref. Quelle chrétienté en Russie ?

JPSC

Des inscriptions assorties de croix chrétiennes, ont été découvertes en Arabie Saoudite, dans la zone de Jabal Kawkab du désert: elles attestent la présence d’une communauté chrétienne en Arabie du Sud au Ve siècle.

Frédéric Imbert, spécialiste d'épigraphie arabe et islamique, professeur à l'université d'Aix et membre de la mission franco-saoudienne de prospection dans l'émirat de Najrân, a exposé ces découvertes lors d'une conférence au musée de l'Université américaine de Beyrouth.

Selon le journal L’Orient-Le Jour, une série de noms chrétiens, peut-être des martyrs tués lors d’une persécution, a été découverte en janvier 2014 au sud de Jabal Kawkab dans le secteur de Hima, dit aussi Bîr Ḥimā ou Ᾱbār Ḥimā, « appellations renvoyant à une zone de puits connus depuis la plus ancienne Antiquité ». Pour l’archéologue, ce coin était probablement une zone d’approvisionnement d’eau pour les caravanes qui voyageaient du Yémen à Najran.

Les inscriptions gravées sur des rochers sur plus d'un kilomètre, « ne sont pas les seules croix connues en Arabie du Sud et de l'Est, mais il s'agit sans doute des plus vieilles croix chrétiennes en contexte daté de 470 de notre ère », a souligné Frédéric Imbert.

Quant à la langue – difficile à préciser car les inscriptions ne sont que des noms –, il pourrait s'agir « d'une forme tardive et peut-être locale d'araméen », ou « écriture nabatéo-arabe ».

Les écrits se situeraient à l’époque du règne himyarite de Shurihbil Yakkuf, qui a gouverné l’Arabie du Sud de 470 à 475. Les persécutions des chrétiens auraient commencé au cours de son règne.

Pour Frédéric Imbert, il est possible que cette communauté chrétienne soit venue d'Irak, avant même l'essor du christianisme dans la région : présent en Arabie à partir du IVè siècle, c'est cependant « au VIè siècle qu’il se diffuse dans la région du golfe Arabo-Persique, dans les régions côtières du Yémen et dans celle de Najrân », grâce aux missionnaires de l'empire perse sassanide et aux missionnaires syriens monophysites qui sont hostiles au concile de Chalcédoine (451).

La région du Jabal Kawkab affiche des milliers de représentations humaines et animales, de versets, de croix, de vers de poésie, de textes en arabe, en sudarabique, en thamoudéen ou en nabatéen : « Nous travaillons sur ce que j'appelle "le plus vieux livre des Arabes", un livre écrit sur les pierres du désert par des hommes qui vécurent à l'époque où une certaine forme de monothéisme se met en place dans la douleur et l'opposition, les massacres et les guerres. Aujourd'hui, c'est une page de l'histoire des Arabes et du christianisme que nous essayons de retrouver... », conclut Frédéric Imbert.

Avec Constance Roques

Un nouveau hors-série vient de sortir aux éditions de L'Homme Nouveau sous le titre Proche-Orient, ces catholiques persécutés (68 pages, 7 €). Entièrement consacré aux catholiques persécutés du Proche-Orient, il offre une vision panoramique de nos frères orientaux et leur donne la parole pour entendre leur voix et leur message. Au-delà de l'information sur des Églises catholiques souvent méconnues en France, un hommage à une chrétienté martyre. Lu sur le blog du journal, sous la signature de Philippe Maxence :

« Ils sont notre honneur

Beaucoup en parlent et jusqu’au 7 janvier dernier, c’était comme d’une tragédie lointaine. Pour notre part, nous avons décidé de leur donner la parole, comme un premier hommage. Tout simplement parce qu’on entend les faire taire sur leur propre terre, les voir disparaître de leur propre pays. Et, parce qu’aussi, ils sont la mauvaise conscience d’un Occident replié sur son confort, arc-bouté sur des valeurs qui renvoient Dieu dans la sphère privée et qui a tenté d’imposer cette vision dans cette partie du monde, terre de l’Évangile.

Une histoire pluriséculaire

Remontant pour certaines aux premières heures du christianisme, héritières en tous les cas d’une histoire pluriséculaire, les Églises catholiques du Proche-Orient ne cessent de témoigner du Christ. Martyres, elles le sont déjà en temps ordinaire puisque, minoritaires, il leur faut témoigner face à un monde majoritairement musulman que Dieu n’est pas soumission mais amour et qu’Il s’est incarné pour sauver l’homme du péché.

Martyres, elles le sont encore aujourd’hui, en ces temps où la violence s’est réveillée après un long sommeil, laissant s’épanouir la folie de l’État islamique ou la haine d’Al-Qaïda. Chassées, massacrées, poursuivies, exilées, les populations chrétiennes du Proche-Orient vivent à l’image du Christ un terrible chemin de Croix. Peut-être portent-elles ainsi leurs propres péchés ? Quel homme et quelle communauté peuvent se vanter de ne pas en avoir ? Mais elles portent aussi notre péché, notre abandon, notre aveuglement, notre oubli, notre trahison. La France possède en la matière une terrible responsabilité.

Fidélité au Christ

Mais au-delà de la tragédie, qui aura eu pour vertu de nous réveiller d’un silence trop complice, nous devons rendre aussi hommage à ces Églises catholiques du Proche-Orient tout simplement parce qu’elles sont nos sœurs aînées dans la foi. Pour celle-ci, – et leur histoire mouvementée en témoigne, au point d’échapper souvent à la compréhension immédiate de nos esprits cartésiens –, elles se sont battues, se querellant jusqu’à plus soif à propos de questions théologiques qui revêtaient une importance capitale. On n’y discutait pas seulement des liens avec Rome ou de la soumission à tel ou tel patriarcat historique. Plus encore, la Personne du Christ, sa nature, sa volonté, sa divinité comme son humanité, furent l’objet de débats, de joutes, d’incompréhensions et de séparations. L’heure n’était pas au relativisme, à l’accord sur le plus petit dénominateur commun, apanage de nos démocraties modernes. Non, l’heure était avant tout à la fidélité au Christ, deuxième Personne de la Sainte Trinité, Verbe incarné et seul Sauveur.

Lus sur le site de LaVie.fr ces propos recueillis par Marie Chaudey et Jean-Pierre Denis :

Michel Houellebecq : "Je ne suis plus athée"

La Vie a rencontré l'auteur de Soumission, phénomène littéraire controversé de ce début d'année. Déclin du christianisme, islam, pape, etc, voici des extraits de cet entretien.

Depuis la sortie de Soumission, une nouvelle bataille d’Hernani s’est engagée. Comme d’habitude, les jugements de valeur sur la personne de Houellebecq se mêlent à ceux que suscitent ses personnages. Mais cette fois, aux considérations sur la littérature se mélange un vif débat sur l’islam et l’islamophobie. Une partie de la critique littéraire juge l’ouvrage médiocre ou choquant. D’autres trouvent qu’il est troublant ou excellent. Dans la plupart des cas, la question du déclin du christianisme, pourtant centrale dans le roman, est éludée, voire carrément évacuée. Pour en avoir le cœur net, nous avons affronté durant trois heures le brouillard de cigarette, de laconisme et d’ambiguïté qui entoure et dissimule l’étrange M. Houellebecq, nouant le fil d’une vraie conversation. Au lecteur cette fois de juger sur parole. Il a désormais la pièce du dossier qui lui manquait : l’auteur lui-même. Extraits exclusifs d'un entretien à paraître jeudi 29 janvier dans La Vie.

Vous avez l’air fâché ?

La déclaration du pape après les attentats contre Charlie m’a consterné. Quand il dit « Si vous parlez mal de ma mère, je vous mets un coup de poing », il légitime le fait de répondre à une agression écrite par une agression physique. Je ne suis pas d’accord du tout, et j’aurais encore préféré qu’il se taise. La religion ne doit pas limiter la liberté d’expression. S’il y a des limites, elles ne sont pas de cet ordre, mais liées à la diffamation, aux atteintes à la vie privée, etc. Et je sais de quoi je parle, pour avoir été souvent poursuivi. Même pour la Carte et le Territoire, j’ai eu droit à un procès en Allemagne de l’association Dignitas, favorable à l’euthanasie – que l’éditeur a d’ailleurs gagné. (...)

Cela fait longtemps que vous êtes fasciné par la religion...

Oui. En littérature, dès mon premier livre, Rester vivant (1991), qui est très influencé par saint Paul et son insolence. Et puis il y a eu les Particules élémentaires et mon éventuel baptême dans la Carte et le Territoire. Mais je parlais déjà de ma tentative de conversion dans le livre avec Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics. Durant mon enfance, chez mes grands-parents, il y avait zéro religion. Sans véritable antipathie – contrairement à leurs amis communistes, qui étaient davantage anticurés. Pour eux, le Royaume et le progrès étaient de ce monde. Mais la religion est entrée dans ma vie depuis l’âge de 13 ans au moins. Un ami de ma classe avait essayé de me convertir à l’époque. J’ai d’ailleurs conservé la Bible qu’il m’avait donnée. J’en ai lu une bonne partie aujourd’hui. (...) J’ai une vision de la religion plus proche de la magie. Le miracle m’impressionne ! Le moment religieux que je préfère dans tout le cinéma, c’est la fin d’Ordet, le film de Dreyer, qui se termine par un miracle. Voilà ce qui m’ébranle. (...) Je veux savoir si le monde a un organisateur et comment c’est organisé. J’ai fait des études scientifiques. Il y a une vraie curiosité chez moi pour la manière dont tout ça fonctionne. Ce qui fait qu’aujourd’hui je ne me définis plus comme athée. Je suis devenu agnostique, le mot est plus juste. L’un des amis de mon père lui avait dit qu’il se ferait incinérer, qu’il n’y aurait pas de cérémonie religieuse. Mon père lui a rétorqué : « Je te trouve bien présomptueux. » C’est un peu le sens du pari de Pascal.

Du chanoine Armand Beauduin (ancien directeur du SEGEC) sur le site du Soir :

Religion à l’école: haro sur le baudet

Pour le chanoine Beauduin, en remettant en cause le cours de religion, on se trompe de cible.

L’émotion, combien légitime après les attentats de Paris par des musulmans radicaux, peu représentatifs de l’islam, est devenu prétexte pour la laïcité organisée en Belgique Francophone à atteindre ce qui est depuis longtemps son objectif, à savoir réduire ou supprimer l’enseignement de la religion à l’école pour le remplacer par un cours, selon l’intitulé de l’ULB : « Philosophie et histoire des religions et de la laïcité », de soi censé plus favorable à l’éducation citoyenne et à l’apprentissage des valeurs.

Combat douteux pour les mêmes qui à juste titre interdisent à l’extrême droite politique d’instrumentaliser les attentats barbares de Paris. Combat douteux, comme si le pays qui a depuis longtemps supprimé l’enseignement de la religion du programme scolaire républicain était mieux protégé du radicalisme et du fanatisme que notre pays. Amalgame qui pour mieux viser l’enseignement de la religion catholique, pas soupçonnable, malgré tous ses défauts et insuffisances, de sectarisme, vise l’enseignement scolaire de l’islam, qui mieux qu’une réprobation générale mérite un encouragement aux meilleurs de ces théologiens.

On croit revivre la fable des animaux malades de la peste. Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés. Haro sur le baudet.

Tous les arguments sont bons. Les uns sont de fond, les autres de circonstance. Ils valent d’être examimés et de connaître la critique de la critique, avec l’avantage qu’ils ont dans le climat ambiant de rejet d’un catholicisme ou pire d’un cléricalisme dominateur.

La religion est obscurantiste, La science chassera les ténèbres. Auguste Comte redivivus ! Comme si la science n’avait pas aussi ses excès, capable du meilleur et du pire, de notre développement technologique mais aussi des armes de destruction massive, du dérèglement climatique et j’en passe. Comme si les crimes commis au nom de la religion et il y en eut, devaient faire oublier les crimes commis au nom de la raison. Il y a certes des pathologies religieuses mais il y a aussi des pathologies de la raison raisonnante D’autres ont plus justement demandé que ne soient pas effacées « les lumières de la religion » (J.M. Ferry) qui n’ont pas peu préparé les lumières de la raison, singulièrement la foi chrétienne qui a accouché la modernité (M. Gauchet).

La religion est une idéologie qui n’a pas sa place dans le sanctuaire scolaire de la raison. Il se peut que des religions dans une tranche de leur histoire se soient muées et trahies en idéologies avec leur ambition de mieux savoir que les hommes la destinée de l’humanité, en servant d’armature pour l’organisation de l’Etat. Mais la foi chrétienne précisément n’est pas une idéologie, un système de représentation du monde et de l’histoire, à l’égal des grands systèmes philosophiques. Elle est plutôt une expérience spirituelle du rapport aux autres, à soi, au monde où s’inscrit le rapport à Dieu. Elle sait devoir rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La séparation de l’Eglise et de l’Etat est dans ses gènes.

La famille aurait cessé d'être un facteur déterminant dans l'adhésion des jeunes à une religion. C'est du moins le point de vue défendu dans cet article de Nicolas Basse :

Pourquoi les jeunes se convertissent de plus en plus ?

La religion n'est plus une affaire de famille. Ou moins. Les jeunes sont prêts à renoncer à l'héritage ancestral pour décider, seuls, de leur foi. Au risque de choquer leurs parents. Témoignages et explications.

Alexandra l'avoue : elle est devenue évangéliste parce qu'elle vivait dans un immeuble 100 % évangéliste ! « Tout le monde croyait à la même chose, tous mes voisins et toutes mes copines d'Aulnay-sous-Bois. Ils ne cessaient de me vanter les mérites de leur religion, alors que mes parents parlaient peu de croyance. Au bout d'un moment, j'ai voulu rejoindre cette communauté qui était si convaincante et joyeuse. » D'autres, poussés par le prosélytisme de leur entourage, choisissent de se convertir à l'islam comme on s'intègre à un groupe. Mais ces « conversions d'intégration », souvent médiatisées, ne sont qu'un visage d'un phénomène désormais bien plus large.

Riccardo a 35 ans et des parents musulmans. Depuis sa majorité, il est converti au catholicisme : « À 18 ans, j'ai décidé de changer de religion alors que j'étais dans une famille très pratiquante. Ni par provocation ni par rejet, mais par envie. » Un choix qu'a aussi fait Sophie, mais dans le sens inverse : « J'ai grandi avec des parents catholiques peu pratiquants et j'ai voulu aller voir ailleurs ; je n'étais pas convaincue par leur type de foi. En m'intéressant à l'islam, j'ai compris que c'était la voie à suivre, que cela me correspondait. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour moi. »

Obama à Modi : « L'Inde sera freinée dans son développement tant qu'elle sera divisée religieusement » (source : Eglises d'Asie)

Mardi 27 janvier, à l'issue de sa visite de trois jours en Inde à l'occasion de la fête nationale du pays, le président américain Barack Obama a mis en garde le Premier ministre Narendra Modi contre les « divisions religieuses » qui touchent actuellement le pays.

« L'Inde ne pourra réussir son développement si elle est minée de l'intérieur par les communautarismes », a-t-il affirmé.

Le « triomphe de Modi » obtenu grâce à la visite du président américain en Inde (1) pourrait-il finalement se retourner contre lui ? C'est seulement à la fin de sa visite de trois jours, aux allures d'idylle politico-médiatique que le président américain a lancé cet avertissement au leader de l'Inde nationaliste. S'adressant à un auditoire constitué de 1500 jeunes, Barack Obama a tenu à rappeler que la constitution indienne était fondée sur la liberté religieuse et devait assurer à chacun la possibilité de pratiquer sa foi sans crainte de persécution. « Nulle part ailleurs qu'en Inde il n'est plus important, il n'est plus nécessaire, que ces valeurs fondamentales et la tolérance religieuse soient préservées », a t-il affirmé.

Premier président américain à être invité d'honneur pour les célébrations du Jour de la République indienne du 26 janvier, Barack Obama est arrivé à New Delhi le dimanche 24 janvier au soir. Bien plus qu'un simple échange de courtoisie - cette visite intervenant seulement quelques mois après celle du Premier ministre indien à Washington - , la venue du président américain marquait l'aboutissement d'une politique de séduction menée par Narendra Modi, en vue de réchauffer les relations entre les deux grands pays, sérieusement refroidies depuis quelques années, et en particulier depuis son élection à la tête du pays. En 2005, l'actuel Premier ministre indien, qui souffre d'une réputation sulfureuse aux Etats-Unis, s'était fait refuser un visa pour Washington en raison des émeutes antimusulmanes de 2002 qui avaient ensanglanté l'Etat du Gujarat dont il était alors le dirigeant.

Lire tout l'article sur Eglises d'Asie

Lundi 26 janvier, l’État luxembourgeois a signé une convention avec les cultes réduisant leurs prérogatives, tout en établissant désormais une égalité avec le culte musulman. Lu sur le site web du journal « La Croix » :

« Majorité (socialistes, Verts et libéraux) et opposition (chrétiens-sociaux) se sont entendus : dans les prochains mois, la Constitution luxembourgeoise sera modifiée pour y inscrire la séparation de l’Église et de l’État.

Jusqu’à maintenant, les ministres et laïcs salariés des cultes (catholique, protestant, orthodoxe, anglican et israélite) étaient payés par l’État, et l’Église catholique bénéficiait de cours de religion à l’école et du soutien financier à ses paroisses (les autres cultes étaient soutenus sur la base du volontariat).

CHANGEMENT EN DOUCEUR

Le Grand Duché ne s’oriente cependant pas vers une laïcité à la française : il continuera de soutenir financièrement les cultes, certes à un niveau bien moindre, et en incluant désormais le culte musulman.

Lundi 26 janvier, les représentants des six confessions concernées ont signé une seule et même convention. Pas de changement brutal : les salaires et retraites du personnel des cultes actuellement en poste continueront d’être payés par l’État, la prise en charge par les cultes ne s’appliquant qu’aux nouveaux recrutés.

Chaque culte recevra encore une enveloppe annuelle, proportionnelle à la population de fidèles, soit au total 8,4 millions d’euros (dont 6,7 pourl’Église catholiqueet 450 000 € pour l’islam, la deuxième religion du pays), contre 24,7 millions d’euros auparavant. Cette dotation doit aussi assurer l’autonomie des paroisses, qui ne seront plus financées par les communes.

A L’ÉCOLE : ENSEIGNEMENT DES VALEURS

Un fonds de la gestion des édifices religieux du culte catholique sera également créé. À l’école, les parents n’auront plus le choix entre un cours de religion et un cours de morale. Tous les élèves suivront un même « enseignement des valeurs », qui abordera, entre autres points, toutes les religions.

Ces accords ont fait l’objet de négociations avec les représentants des cultes depuis l’arrivée du gouvernement Bettel au pouvoir, en décembre 2013. « Je préfère un compromis, nous aurions pu ne pas être associés, estime l’archevêque de Luxembourg, Mgr Jean-Claude Hollerich. Nous perdons beaucoup, et certaines choses font mal. Mais nous ne sommes pas morts, et cette nouvelle situation est un défi pour redevenir une Église missionnaire. »

Alors que la laïcité est actuellement présentée comme le seul outil efficace de promotion de la paix civile, le directeur diocésain de l'Enseignement catholique de Paris, Frédéric Gautier, invite à ne pas méconnaitre la soif religieuse des jeunes. Lu sur « Figarovox » :

« La minute de silence demandée le 8 janvier par le Président de la République fut dans les établissements catholiques de Paris un temps paisible de recueillement pour les uns et de fervente prière pour les autres, y compris dans les communautés éducatives accueillant indifféremment des familles juives et musulmanes, parfois en forte proportion. Est-ce fortuit?

Depuis de nombreuses années, nous faisons le constat que les motivations des familles juives et musulmanes, y compris de milieux modestes, pour l'inscription de leurs enfants, sont explicitement religieuses. «Ici on parle de Dieu», «Dieu est connu et reconnu» nous disent-elles. Par ailleurs, la perception que ces familles ont souvent de l'école publique est la négation de la dimension religieuse et l'absence de contenu éducatif au sens «moral» du terme, en dépit de «valeurs républicaines» constamment rappelées, mais considérées comme purement formelles et inopérantes.

La foi qui inspire nos attitudes éducatives et l'esprit de nos relations avec les élèves et les adultes est perçue par ces familles comme la mise en œuvre de nos convictions chrétiennes souvent en analogie avec leur propre manière de voir ou de faire, ou avec leurs exigences éducatives. Nos convictions morales et civiles peuvent se fonder sur la foi, comme elles peuvent trouver leur justification dans une «morale laïque» issue du sens commun. La tradition du dialogue entre Foi et Raison dans l'Église catholique, la promotion de la liberté de conscience et la distinction classique entre «spirituel» et ««temporel» sont de ce point de vue des principes déterminants. Mais les motivations religieuses demeurent, d'expérience, plus efficaces et plus fécondes pour légitimer, pour nos élèves, les exigences d'une liberté respectueuse d'autrui, d'une égalité devant la règle qui ne nie pas les différences anthropologiques fondamentales, d'une fraternité qui provient de la reconnaissance d'un même Dieu -Père.

L'école catholique associée à l'État par contrat est perçue par beaucoup de familles juives et musulmanes comme étant tout à la fois «L'École de l'Église catholique» et «l'École de la République». Se joue alors en son sein, pour les élèves comme pour les parents, un processus d'identification qui unit la dimension religieuse à une France qui la reconnaît et la respecte comme telle dans une institution éducative, et non qui la nie ou la cantonne dans la seule sphère du «privé» au nom de la «laïcité».

L'actuelle sacralisation de la dérision religieuse joue très efficacement contre l'intégration souhaitée, dans une forme d'irresponsabilité qui suscite ce qu'elle dit vouloir éviter. Bossuet s'est déjà gaussé de cette inconséquence: «Dieu se rit des hommes qui dénoncent des faits dont ils chérissent les causes».

New Delhi (Agence Fides) – « Les chrétiens indiens » demandent à ce que le Président Obama affronte la question de la situation des minorités religieuses en Inde dans le cadre de ses colloques avec le Premier Ministre Narendra Modi. Actuellement en visite en Inde – du 25 au 27 janvier – le Président américain est l’hôte principal de la célébration de la fête de la République qui a lieu aujourd’hui, 26 janvier.

Selon « les organisations chrétiennes », Barack Obama devrait exprimer des préoccupations à propos de la violence dont sont victimes les minorités religieuses en Inde. Au cours des huit premiers mois de gouvernement du parti nationaliste Baratiya Janata Party (BJP), conduit par Narendra Modi, « la situation des minorités religieuses a empiré » affirme une note envoyée à Fides par un groupe d’ONG indiennes.

« Les campagnes d’incitation à la haine sont systématiques, orchestrées également par des membres du BJP et par des groupes extrémistes hindous qui promeuvent des attaques contre les minorités religieuses », en particulier à l’encontre des communautés musulmanes et chrétiennes, qui constituent respectivement 13 et 2,5% de la population. Les minorités font part de leur crainte que « ne soit érodé le droit à la liberté religieuse, garanti par la Constitution indienne ».

Le Rapport sur la Persécution 2014, élaboré par l’organisation catholique Catholic Secular Forum (voir Fides 21/01/2015) indique que 5 chrétiens – dont un enfant de 11 ans – ont été tués in odium fidei en Inde au cours de l’année passée. Avec eux, ce sont plus de 300 prêtres, pasteurs et responsables de communautés chrétiennes qui ont été agressés, roués de coups et blessés. Parmi les victimes de violences, promues par des groupes radicaux hindous, se trouvent plus de 2.000 femmes et enfants chrétiens.

L’ONG Christian Solidarity Worldwide commente : « le silence du Premier Ministre Modi sur ces sujets qui intéressent les minorités religieuses en Inde crée de nombreuses tensions à l’intérieur de ces communautés. En ce jour important, qui rappelle l’histoire et la vision de la grande nation indienne, nous demandons à ce que soit mise en évidence la question du pluralisme et des droits de tous les citoyens indiens ». (PA) (Agence Fides 26/01/2015)