Du site des Missions Etrangères de Paris :

Affaires religieuses : Pékin interdit toute activité religieuse en ligne sans l’accord du gouvernement

23/12/2021

Ce lundi 20 décembre, les autorités chinoises ont annoncé de nouvelles « mesures administratives concernant les services d’information religieuse sur Internet ». Ces nouvelles règles, qui entreront en vigueur le 1er mars 2022, reflètent les directives du président Xi Jinping, formulées lors des sessions de travail de la dernière Conférence nationale sur les Affaires religieuses, organisée début décembre. À cette occasion, le président chinois a annoncé son intention de renforcer le contrôle « démocratique » sur les religions dans le pays.

Une église près du quartier commercial de Wangfujing, à Pékin, en décembre 2016 durant les fêtes de Noël.

Selon une annonce publiée le 20 décembre par l’Administration d’État pour les Affaires religieuses (SARA), il ne sera plus possible d’organiser des activités religieuses en ligne sans l’autorisation du gouvernement chinois. L’Administration d’État pour les Affaires religieuses, qui dépend du Conseil des affaires de l’État (correspondant au gouvernement central), a précisé avoir approuvé, le 3 décembre dernier, « des mesures administratives concernant les services d’information religieuse sur Internet ».

Les nouvelles règles, adoptées conjointement avec le ministère de la Sécurité de l’État et d’autres ministères, entreront en vigueur le 1er mars 2022. Cette nouvelle mesure répressive sur la liberté religieuse reflète les directives de Xi Jinping. Durant les sessions de travail de la dernière conférence nationale sur les Affaires religieuses, organisée début décembre, le président chinois, secrétaire général du Parti communiste, a annoncé son intention de renforcer le contrôle « démocratique » sur les religions.

En d’autres termes, il s’agirait de renforcer la répression religieuse du régime. Pour Xi Jinping, les religions doivent s’adapter au fait que la Chine est un pays socialiste. Selon le « leader suprême », au cœur du pouvoir du PCC, la masse des croyants de différentes confessions doit s’unir autour du Parti et du gouvernement, en rejetant toute influence étrangère.

Selon les nouvelles règles, les organisations et les particuliers qui souhaitent fournir des informations religieuses en ligne devront en demander l’autorisation après de leur département provincial des Affaires religieuses. Les sermons, homélies, cérémonies et activités de formation organisées par les institutions religieuses, les monastères, les églises et les particuliers ne pourront être diffusés en ligne qu’après avoir obtenu une licence spéciale. Il est également précisé qu’aucune organisation ou individu ne peut collecter des fonds « au nom de la religion » sur Internet. Les activités religieuses en ligne sont également interdites pour toutes les organisations étrangères présentes en Chine.

La « sinisation » des religions, un processus entamé en 2015

Par ailleurs, selon les nouvelles règles, les informations religieuses sur le Web ne doivent pas « inciter à la subversion contre le pouvoir de l’État, ni s’opposer à l’autorité du Parti, s’attaquer au système socialiste et à l’unité nationale ou menacer la stabilité sociale ». Elles ne doivent pas non plus « promouvoir l’extrémisme, le terrorisme, le séparatisme ethnique et le fanatisme religieux ». Les initiatives visant les jeunes sont également visées : les communications en ligne ne doivent pas « inciter les mineurs à devenir religieux, ni les amener ou les forcer à participer à des activités religieuses ».

L’objectif du régime de Pékin est de poursuivre la « sinisation » des religions, un processus entamé officiellement en 2015. En février 2021, l’Administration d’État pour les Affaires religieuses a également rendu public des « mesures administratives pour le personnel religieux », un document sur l’administration du clergé, des moines, des prêtres, des évêques, etc.

En février 2018, le Parti a aussi adopté de « Nouvelles règles sur les activités religieuses », selon lesquelles le personnel religieux ne peut agir qu’en adhérant à des institutions « officielles » et en se soumettant au PCC. Concernant l’Église catholique, la signature, en 2018, de l’accord entre le Saint-Siège et la Chine sur la nomination des évêques, puis son renouvellement en octobre 2020, n’a pas diminué la persécution du régime de Pékin sur les chrétiens chinois, en particulier contre les « non officiels ».

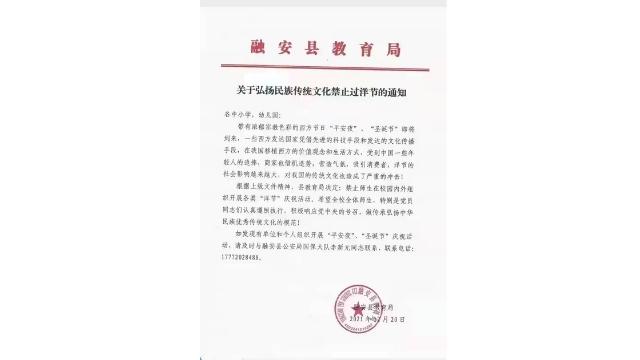

Les célébrations de Noël n’ont pas non plus été épargnées. Selon l’agence Asianews, les autorités du canton de Rong’an (dans la région autonome de Guangxi, dans le sud de la Chine) ont interdit de fêter Noël dans les écoles locales. La raison officielle étant qu’il s’agirait d’une « fête occidentale » et que Noël menacerait la culture nationale chinoise. La prolifération, ces dernières années, d’événements liés à la veille de Noël (appelée localement « ping an ye », une expression chinoise signifiant « nuit paisible ») et au jour de Noël est vue par le régime de Pékin comme une agression contre la culture chinoise.

(Avec Asianews)

Publiée dans le journal « La Croix », une tribune libre de l’historien Christophe Dickès animateur, entre autres, des émissions de KTO-TV "au risque de l’histoire":

Publiée dans le journal « La Croix », une tribune libre de l’historien Christophe Dickès animateur, entre autres, des émissions de KTO-TV "au risque de l’histoire":