TRANSHUMANISME : REGARDS CROISÉS

synthèse de presse bioéthique de genethique.org

24 octobre 2019

Le magazine Valeurs Actuelles consacrait fin septembre un dossier spécial sur les dangers du transhumanisme. Dans l’idée du transhumanisme est contenu celle de l’amélioration, de l’augmentation et du dépassement de l’homme par la technique qui comporte une maîtrise de la vie et de la mort. Mais dans ces conditions, que devient alors l’homme ?

Transhumanisme et dictature

Pour Michel Onfray, philosophe, avec le transhumanisme, « nous sommes bien dans un nouveau totalitarisme ». Le transhumanisme a longtemps été de la science-fiction, mais c’est aujourd’hui une réalité qui se manifeste dans le désir de produire un homme nouveau qui nie sa nature. Comme on le voit avec la PMA pour toutes, le privé devient une affaire de société et de politique. C’est en ce sens que Michel Onfray parle de dictature. A la différence de ce que l’Histoire a déjà connu, celle-ci est invisible. « Les totalitarismes d’hier et d’aujourd’hui diffèrent sur la forme, bien sûr, mais ils veulent la même chose : l’asservissement d’une masse abrutie et soumise à leurs dogmes », explique le philosophe.

Ce n’est pas tant les corps qui sont atteints que la conscience, ce qui rend ce totalitarisme difficilement détectable. Par les outils connectés, le téléphone portable, tout le monde est touché. Cette idéologie est transmise dès les bancs de l’école qui est lieu de « propagande » par excellence. Autre canal de diffusion : le langage ou plutôt, la novlangue qui consiste à employer de nouvelles expressions ambivalentes (« infertilité sociale », « filiation d’intention ») qui peuvent être interprétées différemment et dont le sens est réduit, mais qui contribue à détruire un peu plus la nature.

Transhumanisme et consensus

La transformation s’opère de l’intérieur dans le but d’arriver à un consensus, une façon de faire accepter plus facilement la nouvelle vision. Thibaud Collin, philosophe, revient sur le rôle du CCNE qui prépare la mise en place de ce consensus. Ce n’est plus une solution concrète, objective et universelle qu’il propose puisqu’il ne se base plus sur des critères rationnels. Certes, on parle encore de dignité, d’égalité, de solidarité, mais on donne aux mots la signification qu’on veut. Aussi, « un débat sociétal, c’est un débat qui pour des raisons structurelles va inéluctablement aboutir à une loi permissive ». Il est conduit en plusieurs étapes, et il constate qu’il suffit d’ouvrir une brèche dans la conscience collective pour prétendre plus tard à la mise en cohérence des pratiques et du droit.

Thibaud Collin met en garde : « Il s’agit d’émanciper les hommes de leur humanité et pour cela de subvertir leur conscience morale. Il faut donc l’assouplir et la disposer à considérer que tout dans le monde humain change et que les critères moraux ne sont en fait que des valeurs relatives à ceux qui les utilisent ».

Transhumanisme et eugénisme

Ces deux notions sont inséparables explique Dominique Folscheid, philosophe : « Il y a eugénisme sitôt qu’un tiers intervient dans le choix de l’origine d’un autre, en vue de sélection négative ou positive ». L’exemple de la « PMA pour toutes » le montre. L’objectif n’est pas de soigner une infertilité, mais de donner une capacité d’engendrer alors que la nature ne le permet pas. La technique prend le dessus sur l’homme avec le désir de changer la condition humaine pour produire un homme nouveau, soigneusement sélectionné. Le transhumanisme conduit à l’eugénisme. Et le débat sociétal vient masquer les sujets importants de cette loi de bioéthique tels que « la sélection, le tri et la fabrication d’embryons humains », déplore Jean-Marie Le Méné, Président de la Fondation Lejeune. On supprime les handicapés par un eugénisme négatif. Au lieu d’engendrer, on crée tout en détruisant l’homme.

Transhumanisme et Intelligence Artificielle

L’Intelligence Artificielle, Laurent Alexandre, chirurgien, la définit comme l’ensemble des techniques qui imitent le fonctionnement humain : « Aujourd’hui, l’IA est dite faible, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de conscience ni d’âme ». Et le plus grand risque serait, selon Jean-Marie Le Méné, que l’homme décide de « s’abandonner à la technique ». Dans le contexte de fort enjeu économique installé par le business procréatif : « le mariage contre nature entre la biologie et le marché », l’homme doit choisir quelle limite il veut mettre à la technique et se poser les bonnes questions. En effet, l’Intelligence Artificielle peut, par exemple, permettre de mieux « choisir un embryon ». Intelligence Artificielle, transhumanisme et eugénisme sont des notions qui se rejoignent et ont en commun de nier la nature humaine.

Laurent Alexandre évoque une complémentarité de l’homme et la technique, mais pour Jean-Marie Le Méné, l’homme doit rester au centre : « On ne peut comprendre l’être humain qu’en étudiant la finalité de l’organisme qui se construit dans toute sa complexité ». Contrairement à ce qu’on peut penser : augmenté par la technique, les capacités propres de l’homme sont diminuées : « L’homme de Neandertal, lui, savait pêcher, chasser, réparer ses chaussures lui-même… bref, autant de choses que nous perdons à mesure que nous nous améliorons », explique Jean-Marie Le Méné.

La sécularisation de la société s’accompagne aujourd’hui d’une espérance d’éternité biologique. Pour Dominique Folscheid, « le transhumanisme est l’arnaque du siècle », car la « mort de la mort » n’est qu’une illusion. Les croyants, le rappelle Jean-Marie Le Méné, promettent « la mort de la mort », mais ils parlent ici de l’immortalité de l’âme contrairement au dépassement de la mort biologique recherchée dans le transhumanisme.

De la vie à la mort, le transhumanisme ne cesse de fragiliser l’homme, c’est le premier danger de cette idéologie. Cependant, pour Jean-Marie Le Méné, « l’archaïsme qu’est la nature humaine demeure, et nous resterons des hommes. »

Sources: Valeurs actuelles, dossier spécial : Les dangers du transhumanisme, Charlotte D'Ornellas (26/09/2019)

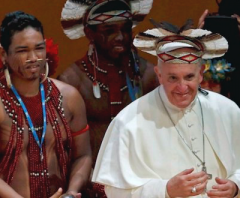

« Personne ne le conteste : le Pape François est un politique génial. Le document final de l’assemblée du Synode sur l’Amazonie le montre une fois encore.

« Personne ne le conteste : le Pape François est un politique génial. Le document final de l’assemblée du Synode sur l’Amazonie le montre une fois encore.

Les excès divers qui ont émaillé, au cours du présent mois d’octobre 2019, le déroulement à Rome d’un synode « amazonien » sur ce thème de l'inculturation de la foi nous incitent à revenir ici sur l’ émission que lui a consacrée en 2015 la série « la foi prise au mot » diffusée par KTO:

Les excès divers qui ont émaillé, au cours du présent mois d’octobre 2019, le déroulement à Rome d’un synode « amazonien » sur ce thème de l'inculturation de la foi nous incitent à revenir ici sur l’ émission que lui a consacrée en 2015 la série « la foi prise au mot » diffusée par KTO:

Élu président de la Commission doctrinale de l’épiscopat français en avril 2019, Mgr Laurent Camiade est évêque de Cahors. En qualité de pasteur, il estime que le célibat sacerdotal est bien plus qu’un simple règlement disciplinaire dans l’Église latine.

Élu président de la Commission doctrinale de l’épiscopat français en avril 2019, Mgr Laurent Camiade est évêque de Cahors. En qualité de pasteur, il estime que le célibat sacerdotal est bien plus qu’un simple règlement disciplinaire dans l’Église latine.