Il est amusant de lire dans le Journal Officiel du pays de la séparation de l’Eglise et de l’Etat : "Par décret en date du 28 novembre 2012, la congrégation des sœurs carmélites de l'Enfant-Jésus, dont le siège est 5 ter, rue Gambetta, à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), est légalement reconnue."

Le « Salon beige » commente :

Cette congrégation a été fondée en 1921 en Pologne. La Congrégation appartient à l'Ordre des Carmes Déchaux. Les Sœurs suivent Jésus selon le cheminement spirituel de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, la patronne principale de la Congrégation. Les mots de sainte Thérèse : « Agir bien c'est mon ciel » sont la devise de la Congrégation. Le but général de la Congrégation est de procurer la gloire de Dieu et la sanctification de ses membres. Le but général de la Congrégation est également d'assurer un apostolat auprès des enfants et des jeunes, notamment des pauvres abandonnés par leurs parents dans un entourage qui les négligent. Conformément aux Constitutions les Sœurs peuvent :

- assurer la catéchèse

- travailler dans les paroisses avec diverses charges : organiste, sacristine, etc.

- s'occuper de maisons de retraite spirituelle

- diriger des écoles maternelles ou des maisons d'éducation surtout pour les enfants pauvres ou orphelins

- travailler dans les pays de missions.

Actuellement il y a 50 maisons religieuses et à peu près 500 religieuses. En dehors de la Pologne, il y a des fondations en Biélorussie, Ukraine, Lettonie, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Italie, au Burundi et au Rwanda. En France, la congrégation est présente à Sanary-sur-Mer dans le Var (1995), à Montpellier (2001), en Avignon (depuis 2004),

A Bagnères-de-Bigorre, le Carmel ne comptait plus que des sœurs très âgées et le manque de vocations entraîna sa fermeture. L'évêché a donc répondu favorablement à l'ouverture en 2009 d'une maison de la congrégation des sœurs carmélites de l'Enfant-Jésus. C'est cette maison qui vient d'être reconnue. Lire ici le récit de l'installation, avec photos.

Source, le Salon beige : Sœurs Carmélites de l’Enfant-Jésus

Combien de carmélites encore à Liège? Voilà des idées peut-être pour un repeuplement futur du Carmel de Cornillon. Y avait-on seulement pensé avant de confier le Couvent de Méhagne à une communauté œcuménique sans rapport avec la spiritualité carmélitaine ? Et sans parler du prochain mais encore nébuleux départ des Pères Carmes du Couvent et de la Basilique de Chèvremont...

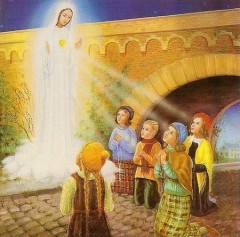

Sanctuaires de la Vierge au Coeur d’or – Beauraing

Sanctuaires de la Vierge au Coeur d’or – Beauraing