Dans une brève allocution prononcée après être sorti sur la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre jeudi après-midi, le pape Léon XIV a déclaré que ses paroles marquaient « la première salutation du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le Seigneur ».

Il a demandé que les cœurs des individus et des familles soient remplis de paix : « qui qu’ils soient, tous les peuples et la terre entière, la paix soit avec vous. »

La paix du Christ est « une paix désarmée et désarmante, humble et persévérante », a-t-il dit, précisant que cette paix s’étend à tous, sans condition.

Le pape Léon XIV a demandé au monde d’écouter la « voix faible mais courageuse » du pape François, et, comme François a béni le monde dans son dernier discours Urbi et Orbi le matin de Pâques, Léon XIV a déclaré qu’il souhaitait également bénir le monde.

« Dieu vous aime, Dieu vous aime tous, et le mal ne triomphera pas ! Nous sommes entre les mains de Dieu », a-t-il déclaré, ajoutant : « Sans crainte, unis, main dans la main, avec Dieu et entre nous, nous avançons. »

Il a déclaré que l’humanité avait besoin de la lumière du Christ et de lui « comme le pont vers lequel Dieu et son amour peuvent tendre ».

« Aidez-nous aussi, les uns les autres, à construire des ponts, par le dialogue, par la rencontre, en nous unissant tous pour être un seul peuple toujours en paix », a-t-il dit, remerciant le pape François.

Léon XIV a également remercié les cardinaux qui l’ont élu « pour marcher avec vous, comme une Église unie en quête de paix et de justice, cherchant toujours à travailler ensemble comme hommes et femmes fidèles à Jésus-Christ, sans peur, pour annoncer l’Évangile, pour être missionnaires ».

Il a fait allusion à l'Ordre de Saint Augustin auquel il appartient, appelé « les Augustins », citant le saint disant : « avec vous je suis chrétien et pour vous je suis évêque ».

« Dans ce sens, nous pouvons tous marcher ensemble vers cette patrie que Dieu nous a préparée », a-t-il dit, et il a adressé un salut particulier à l'Église de Rome, qui est techniquement son diocèse, puisqu'il est l'évêque de Rome.

Léon XIV a également adressé un message de salutation en espagnol au diocèse de Chiclayo, où il a servi comme évêque pendant huit ans avant d'être amené à Rome par le pape François pour diriger le Dicastère des évêques du Vatican.

Il a conclu en demandant l'intercession de la Vierge Marie, affirmant que la Madone « veut toujours marcher avec nous, être proche de nous et nous aider par son intercession et son amour ».

« Prions pour cette nouvelle mission, pour toute l’Église, pour la paix dans le monde, et demandons cette grâce spéciale à Marie, notre mère », a-t-il dit, et a conduit les fidèles à prier le Je vous salue Marie.

Après son salut, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que le nom de Léon XIV était une référence claire à saint Léon le Grand, ou pape Léon Ier, qui a essentiellement créé la doctrine sociale de l'Église, et à l'encyclique Rerum Novarum de 1891 du pape Léon XIII décrivant cette doctrine, indiquant qu'elle sera un aspect essentiel de son pontificat.

Le mercredi 9 mai, une messe sera célébrée par le pape Léon XIV dans la chapelle Sixtine avec le Collège des cardinaux qui l'a élu, et le dimanche 11 mai, il prononcera son premier discours Regina Coeli depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre.

Comme le pape François avant lui, Léon XIV rencontrera les journalistes accrédités auprès du Saint-Siège lors d'une audience spéciale le lundi 12 mai.

…

On disait depuis longtemps que l'idée d'un pape américain était impensable. Au début, ce fut essentiellement pour des raisons logistiques : les navires en provenance du Nouveau Monde mettaient tellement de temps à atteindre Rome que les cardinaux américains arrivaient souvent trop tard pour voter, et de toute façon, ils ne participaient jamais aux tractations politiques précédant le conclave.

Plus tard, le veto contre un pape américain est devenu géopolitique. On pensait qu'il était impossible d'avoir un « pape superpuissant », car trop de gens dans le monde se demanderaient si les décisions papales étaient réellement élaborées au Vatican ou au siège de la CIA à Langley.

Cependant, l'élection de Prevost comme pape a dissipé cette idée. L'Amérique n'est plus la seule superpuissance mondiale et, quoi qu'il en soit, la dynamique au sein du Collège des cardinaux a changé. La géographie est en grande partie un enjeu électoral disparu ; les cardinaux ne se soucient plus du passeport d'un candidat, mais plutôt du profil spirituel, politique et personnel qu'il incarne.

Léon XIV, qui a dirigé le très puissant Dicastère des évêques du Vatican sous le pape François au cours des deux dernières années, était chargé de conseiller le pape sur le choix de nouveaux évêques dans le monde, ce qui est, entre autres, un excellent moyen de se faire des amis dans la hiérarchie catholique.

Au fur et à mesure que ses collègues prélats ont appris à connaître l'ancien supérieur augustinien, beaucoup d'entre eux ont aimé ce qu'ils ont vu : une personnalité modérée et équilibrée, connue pour son jugement solide et sa grande capacité d'écoute, et quelqu'un qui n'a pas besoin de se frapper la poitrine pour être entendu.

Né à Chicago en 1955 dans une famille d'origine italienne, française et espagnole, Léon XIV fit ses études secondaires au petit séminaire de l'Ordre de Saint-Augustin, appelé les « Augustiniens ». Il s'inscrivit ensuite à l'Université Villanova de Philadelphie, où il obtint une licence de mathématiques en 1977. Il rejoignit les Augustins la même année et commença ses études à l'Union théologique catholique, où il obtint une maîtrise en théologie en 1982. (Il fut d'ailleurs le premier ancien élève de l'UCT à être nommé cardinal.)

Il fut ensuite envoyé à Rome, où il obtint un doctorat en droit canonique de l’Université Saint-Thomas d’Aquin, dirigée par les Dominicains, connue sous le nom d’« Angelicum ».

En 1985, Léon XIV rejoint la mission augustinienne au Pérou. Ses qualités de dirigeant sont rapidement reconnues, puisqu'il est nommé chancelier de la prélature territoriale de Chulucanas de 1985 à 1986. Il passe quelques années à Chicago comme curé des vocations de sa province augustinienne avant de retourner au Pérou, où il passera la décennie suivante à diriger un séminaire augustinien à Trujillo, tout en enseignant le droit canonique et en étant préfet des études au séminaire diocésain.

Il existe une vieille règle dans la vie cléricale : la compétence est sa propre malédiction : la charge de travail tend à augmenter proportionnellement à la perception de votre talent. C'est ainsi qu'en plus de ses emplois quotidiens, Prevost a également occupé les fonctions de curé, de fonctionnaire au siège diocésain, de directeur de la formation à Trujillo et de vicaire judiciaire du diocèse.

Léon XIV retourna à Chicago en 1999, cette fois pour exercer les fonctions de prieur de sa province. C'est à cette époque qu'il fut confronté aux scandales d'abus sexuels commis par des prêtres, signant une décision autorisant un prêtre accusé à résider dans un prieuré proche d'une école. Bien que cette décision ait par la suite suscité de vives critiques, elle intervint avant l'adoption par les évêques américains de nouvelles normes pour le traitement de ces cas en 2002, et sa signature n'était qu'une formalité pour un accord déjà conclu entre l'archidiocèse et le conseiller spirituel du prêtre accusé, responsable d'un plan de sécurité.

En 2001, Léon XIV fut élu Prieur général de l'ordre augustinien, dont le siège était à Rome, à l'Institut pontifical patristique augustinien, connu sous le nom d'« Augustinianum », situé juste à côté de la place Saint-Pierre et généralement un lieu privilégié pour rencontrer le clergé et les évêques en visite du monde entier. Prévost occupa ce poste pendant deux mandats, se forgeant une réputation de dirigeant et d'administrateur habile, avant de retourner brièvement à Chicago de 2013 à 2014 comme directeur de la formation de l'ordre.

En novembre 2014, le pape François le nomma administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo, au Pérou, et un an plus tard, il en devint l'évêque diocésain. Historiquement, les évêques péruviens ont été profondément divisés entre une gauche proche du mouvement de la théologie de la libération et une droite proche de l'Opus Dei. Dans ce mélange instable, Léon XIV en vint à être perçu comme une influence modératrice, comme en témoigne son appartenance au conseil permanent de la conférence et sa vice-présidence de 2018 à 2023.

En février dernier, le pape François a intronisé le cardinal Prevost dans l'ordre exclusif des cardinaux-évêques, un signe clair de la confiance et de la faveur papales - et ce malgré le fait, selon les observateurs, que lui et feu François n'étaient pas toujours d'accord, mais François a néanmoins vu dans le prélat américain un homme sur lequel il sentait qu'il pouvait compter.

Fondamentalement, les cardinaux recherchent trois qualités à chaque fois qu’ils doivent tester un pape potentiel : ils veulent un missionnaire, quelqu’un qui peut donner un visage positif à la foi ; un homme d’État, quelqu’un qui peut se tenir sur la scène mondiale avec les Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping du monde et tenir tête ; et un gouverneur, quelqu’un qui peut prendre le contrôle du Vatican et faire en sorte que les trains roulent à l’heure, y compris en gérant sa crise financière.

Il existe un argument solide selon lequel Léon XIV coche ces trois cases.

Il a passé une grande partie de sa carrière au Pérou comme missionnaire, et une partie du reste au séminaire et dans le travail de formation, ce qui lui a permis d'apprécier ce qu'il faut pour entretenir la flamme de la foi. Son expérience internationale serait un atout pour relever les défis de la gouvernance, et sa personnalité naturellement réservée et sereine pourrait bien se prêter à l'art de la diplomatie. Enfin, ses succès à divers postes de direction – supérieur religieux, évêque diocésain et préfet du Vatican – témoignent de sa capacité à gouverner.

De plus, il ne se laisse pas berner par les stéréotypes classiques de l'arrogance américaine. Au contraire, comme l'ont récemment déclaré le journal italien La Repubblica et la chaîne de télévision nationale RAI, il apparaît comme « il meno americano tra gli americani », « le moins américain des Américains ».

Fondamentalement, l'élection de Léon XIV peut être vue dans ses grandes lignes comme un vote en faveur de la continuité avec une grande partie du contenu de l'agenda du pape François, mais pas nécessairement du style, car il est plus pragmatique, prudent et discret que le défunt pape.

Il est plutôt discret sur de nombreuses questions controversées de la vie catholique. Qu'il s'agisse de l'ordination des femmes diacres, de la bénédiction des personnes vivant en union de même sexe ou de la messe en latin, il a joué la carte de la discrétion.

De plus, il fait partie des nombreux cardinaux américains contre lesquels le Réseau des survivants des victimes d'abus commis par des prêtres (SNAP) a porté plainte pour mauvaise gestion présumée de plaintes pour abus. L'une concerne le prêtre accusé à Chicago, les deux autres à Chiclayo, au Pérou. Il y a un revers de la médaille convaincant : plusieurs parties ont défendu sa conduite dans les deux affaires, le canoniste qui a initialement représenté les victimes péruviennes est un ancien prêtre déshonoré qui a des comptes à régler, et, à Chiclayo, il dirigeait avec succès une commission diocésaine pour la protection de l'enfance.

En fin de compte, l'élection de Prevost comme pape répond en grande partie aux attentes traditionnelles des cardinaux, et même son manque de crédibilité sur certaines questions controversées s'est avéré plus un atout qu'un handicap. Un hommage rendu par la CTU en 2023, lors de son accession au Collège des cardinaux, résumait plus ou moins son attrait.

« Prevost apporte au Collège des cardinaux l'âme d'un missionnaire et des années d'expérience pastorale, des salles de classe aux quartiers défavorisés, en passant par les hautes sphères de l'administration », a-t-il déclaré. « Il incarne l'appel de l'Évangile à être prêt à servir partout où l'Esprit nous conduit. »

Étant donné son élection comme pape Léon XIV, le premier pape de l'histoire originaire des États-Unis, il est clair que ses collègues cardinaux électeurs partageaient ce sentiment.

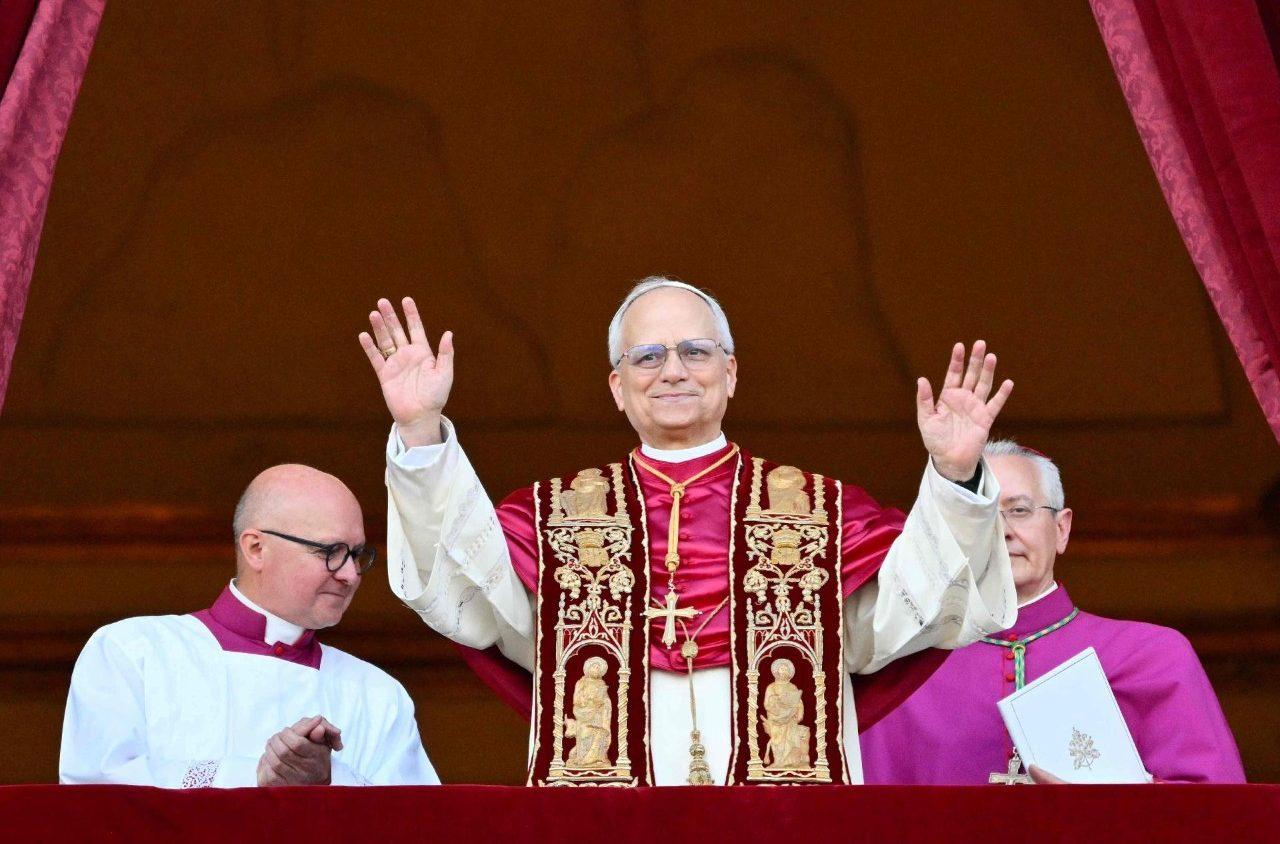

Une version recadrée du portrait officiel du pape Léon XIV, publié par le Vatican le 10 mai 2025. | Vatican Media

Une version recadrée du portrait officiel du pape Léon XIV, publié par le Vatican le 10 mai 2025. | Vatican Media