« Nous nous retrouverons très vite à Rome et ailleurs » assure toutefois le cardinal qui ne semble donc pas avoir dit son dernier mot. Lu sur le site web « zenit » ces lignes signées par Anita Bourdin :

« Je suis entre les mains de Dieu », déclare le cardinal Sarah, au moment où le pape François – qui l’avait nommé en 2014 – a accepté sa démission présentée en juin dernier, annonce le Saint-Siège, ce samedi 20 février 2021. Le nom de son successeur n’est pas encore connu.

« Je suis entre les mains de Dieu », déclare le cardinal Sarah, au moment où le pape François – qui l’avait nommé en 2014 – a accepté sa démission présentée en juin dernier, annonce le Saint-Siège, ce samedi 20 février 2021. Le nom de son successeur n’est pas encore connu.

Sur son compte twitter @Cardinal_R_Sarah, le cardinal guinéen écrit notamment: « Aujourd’hui, le pape a accepté la renonciation de ma charge de Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin après mon soixante-quinzième anniversaire. Je suis entre les mains de Dieu. Le seul roc, c’est le Christ. »

Avant l’annonce de cette décision, le cardinal Sarah venait de publier des instructions pour que la célébration de Pâques se déroule en 2021 « de la manière la plus efficace possible pour nos communautés, tout en respectant le bien commun et la santé publique »

Le préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements avait présenté sa démission le 15 juin dernier à l’occasion de ses 75 ans.

A 34 ans, en 1979, il était devenu archevêque de Conakry, sous Jean-Paul II: il sera une figure de la résistance au régime marxiste du président Ahmed Sékou Touré.

Il est ensuite appelé à Rome en octobre 2001, également par le pape Jean-Paul II pour devenir secrétaire – « numéro deux » – de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, responsable des évêques pour les pays de mission: la majorité de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Asie.

Le 7 octobre 2010, le pape Benoît XVI le nomme président du Conseil pontifical Cor Unum, qui accompagnait et coordonnait les actions de charité des organismes catholiques dans le monde.

Et il est créé cardinal lors du consistoire du 20 novembre 2010.

En 2014, il est nommé à la tête de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements par le pape François.

« Nous nous retrouverons très vite à Rome et ailleurs », assure le cardinal Sarah dans son tweet.

Ref. Culte divin: démission du card. Sarah atteint par la limite d’âge

Fin juin 2020 la reconduction du cardinal Sarah « donec aliter provideatur » avait surpris, tant on sait les divergences de point de vue éloignant le pape actuel et le préfet de la congrégation des rites liturgiques. Que la démission de Mgr Sarah soit finalement acceptée sept mois à huit mois de « réflexion » plus tard sans qu’un successeur soit en même temps désigné pose peut-être une autre question. Affaire suivre…

JPSC

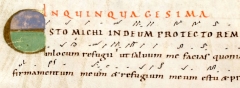

Bien que nous soyons toujours dans le temps de la Septuagésime, les chants de ce dimanche de la Quinquagésime sont très différents de ceux de dimanche dernier, qui étaient en grande partie des appels suppliants du fond de notre misère mais, avant d’aborder les austérités du Carême, et pour nous donner courage, l’Église veut nous faire entrevoir la victoire finale et les bienfaits de la rédemption. Ce dimanche correspond d’ailleurs aux réjouissances du carnaval à la veille du mercredi des Cendres.

Bien que nous soyons toujours dans le temps de la Septuagésime, les chants de ce dimanche de la Quinquagésime sont très différents de ceux de dimanche dernier, qui étaient en grande partie des appels suppliants du fond de notre misère mais, avant d’aborder les austérités du Carême, et pour nous donner courage, l’Église veut nous faire entrevoir la victoire finale et les bienfaits de la rédemption. Ce dimanche correspond d’ailleurs aux réjouissances du carnaval à la veille du mercredi des Cendres.

« A l’approche du Carême, alors que le protocole pour les cultes n’a pratiquement pas changé

« A l’approche du Carême, alors que le protocole pour les cultes n’a pratiquement pas changé