Communiqué de presse – Bruxelles, le 19 mars 2021

900 pères et mères en marche vers Pâques.

La marche des hommes avec saint Joseph et la marche des mères se renouvellent dans le cadre du confinement. Elles se démultiplient autour de plus de 26 abbayes et hauts lieux ces vendredi 19 et samedi 20 mars. A la rencontre de soi, des autres, de Dieu.

Le carême est le temps où les chrétiens se mettent en route vers la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. Pendant quarante jours, ils et elles revivent avec le Christ au désert les quarante années de la marche des Hébreux vers la terre promise. Ils marchent et font une révision de leur vie et ravivent en eux la foi de leur baptême. Dieu marche à nos côtés, il est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.

Le confinement suscite la créativité pour la marche des hommes avec saint Joseph du vendredi 19 mars 2021 et pour celle des mères du samedi 20 mars. Depuis une dizaine d’années, ces marches rencontrent un succès croissant et ont rassemblé plus de 500 participants lors de leur dernière édition de 2019. Cette année, les marches sont démultipliées et rassemblent plus de 900 pères et mères par petites bulles autour de plus de 25 abbayes et de hauts lieux partout en Belgique afin de marcher en petits groupes conviviaux : Orval, Rochefort, Chimay, Westvleteren, Banneux, Val-Dieu, La Cambre, Gistel, Villers-la-Ville etc.

Ces démarches sont l’occasion de faire une pause, réfléchir, mûrir ou faire des choix, se remotiver, fixer des priorités, équilibrer vie privée ou de famille et vie professionnelle, repartir du bon pied. Prier et confier ses intentions à Jésus-Christ par l’intercession de saint Joseph pour les hommes et la Vierge Marie pour les femmes. Ces marches sont une rencontre de soi-même, des autres et de Dieu.

Environ 400 hommes seront au départ de la 11ème marche des hommes avec saint Joseph ce vendredi 19 mars, jour de la fête de saint Joseph, le patron des travailleurs, de la Belgique et de l’Eglise universelle. Cette année, l’évènement a lieu dans le cadre de l’année spéciale en l'honneur de Saint Joseph décidée par le pape François le 8 décembre dernier. « Chaque 19 mars, depuis 2010, peu importe la météo, peu importe le jour de la semaine, nous marchons. Le fait de libérer son agenda d’une journée est déjà une première étape pour un éventuel discernement important », explique José Beaudoint, directeur d’entreprise et coordinateur de la marche des hommes avec saint Joseph. Cette année, un parcours de 5 jeudis soir en webinaires a été proposé aux participants pour découvrir les diverses facettes du visage de Saint Joseph en suivant la récente lettre du pape sur saint Joseph. Cela a aussi été l’occasion d’entendre des témoignages et de réfléchir ensemble sur la prise de décision, l’amour, la place du père, le travail. Le parcours est disponible en podcasts sur la radio 1RCF Belgique.

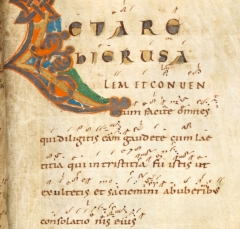

A l’instar des églises byzantines qui, le IVe dimanche de Carême, célèbrent une fête en l’honneur du saint Bois de la Croix, la liturgie romaine dédie ce dimanche, appelé jadis in vigesima, à la célébration des gloires de l’étendard triomphal de la rédemption. Une partie considérable du Bois de la sainte Croix est gardée depuis le temps de sainte Hélène dans la basilique in aedibus sessoriis : d’où le choix de la station romaine de ce jour à la basilique romaine Sainte-Croix de Jérusalem.

A l’instar des églises byzantines qui, le IVe dimanche de Carême, célèbrent une fête en l’honneur du saint Bois de la Croix, la liturgie romaine dédie ce dimanche, appelé jadis in vigesima, à la célébration des gloires de l’étendard triomphal de la rédemption. Une partie considérable du Bois de la sainte Croix est gardée depuis le temps de sainte Hélène dans la basilique in aedibus sessoriis : d’où le choix de la station romaine de ce jour à la basilique romaine Sainte-Croix de Jérusalem.