Une politique selon l’Ecriture sainte, bien sûr. C’est la thèse défendue par Henti et Thomas Hude dans le n° 247 (avril 2013) du mensuel catholique « La Nef » (extraits) :

Le 13 mars 2013, le cardinal Jorge Mario Bergoglio, 76 ans, archevêque de Buenos Aires, a été élu pape au cinquième tour de scrutin, premier non-Européen et premier jésuite à diriger l’Église catholique. (… ). L’élection du pape argentin représente-t-elle le début de la fin du libéralisme idéologique, troisième grande idéologie sortie de la philosophie des Lumières, comme l’élection du pape polonais a représenté le début de la fin du communisme ? (…)

(…). Depuis que le Christ est sorti du tombeau, l’Église catholique, dans l’annonce de la foi, s’est trouvée successivement (ou simultanément) contrariée par deux sortes de politiques, l’une autoritaire, et l’autre libérale.

La première dénonce le christianisme comme la religion des esclaves en révolte, promotrice d’une liberté anarchique, dangereuse pour l’ordre et l’autorité. Ce fut la politique des empereurs romains, ou des empereurs asiatiques, ou encore celle des nazis. La seconde politique est au contraire de dénoncer le catholicisme comme la religion des maîtres, durement hiérarchique, opposée à la liberté dans tous les domaines.

L’enseignement du Christ s’oppose à ces deux logiques. A l’esclavage externe, qui est une conséquence du péché, et, inversement, « qui commet le péché est esclave du péché » (…). Quand on nie cet enseignement, la liberté vire à l’arbitraire et se trouve peu à peu dissoute par l’abus de la liberté, le droit par l’abus du droit. C’est ce que fait l’idéologie libérale-libertaire et c’est là, de plus en plus, la seule politique vraiment contraire au développement de l’Église en Occident.

En Asie (comme jadis dans l’Antiquité occidentale), le christianisme est plutôt perçu comme une force de renouveau philosophique et politique, qui s’oppose aux grands autoritarismes traditionnels. On peut prévoir que l’humanisme, d’origine en partie chrétienne, et incorporé dans la technique ou dans les sciences, finira par pénétrer partout. À terme, le catholicisme (œcuménique, diversement acculturé, et devenu plus concrètement universel) n’aura plus qu’un seul grand vis-à-vis, le libéralisme idéologique. C’est ce que croyait John Henry Newman, qui écrivait : « À la fin, il n’y aura plus que des catholiques et des libéraux. »

Fin de cycle. Pourquoi peut-on aujourd’hui estimer que cette idéologie libérale, qui semble triomphante, se trouve près de sa fin ?

Expliquons-le en résumant l’histoire. Une fraction des élites européennes ayant rejeté le Christ au XVIIIe siècle, et s’étant emparé du pouvoir dans le monde, a voulu conserver les acquis historiques du christianisme, notamment la raison et la liberté. Cette raison sans foi, cette liberté sans Dieu, c’est la philosophie des Lumières. Dans l’ordre politique, cette philosophie a engendré trois grands systèmes idéologiques : le libéralisme, le communisme, le nazisme. Chacun s’est imposé par la violence. Puis, ils se sont fait la guerre. Les deux premiers ont dévoré le troisième. Puis le second a été dévoré par le premier.

Demeuré seul, le libéralisme a perdu toute mesure. Il a rompu avec la Raison et le Devoir. Économiquement, à force de sacrifier le développement industriel et le bien commun économique de tous, au profit des intérêts financiers d’une minorité, il a conduit à une récession terrible dans presque tous les pays développés, partiellement masquée par la prospérité insolente d’une oligarchie notamment financière.(…) . Il est donc très probable que nous soyons à la fin du grand cycle idéologique qui a commencé au XVIIIe siècle. Le libéralisme se radicalise, preuve qu’il a perdu l’initiative.

Le libéralisme vire à l’autoritarisme. Excessif, il prétend imposer tout et n’importe quoi en matière de politique familiale et éducative.

Autoritariste en matière de politique économique, il se montre capable d’imposer à de nombreux peuples d’Europe et dans beaucoup d’autres pays des traitements inhumains d’austérité et de régression économique et démocratique, dans le seul but de préserver l’intérêt des créanciers et de cette oligarchie libérale. C’est la même logique de raidissement qui est à l’œuvre en matière d’influence dans le monde. Sous le paravent de beaux principes habilement pervertis (liberté des marchés, démocratie, droits de l’homme), il devient de plus en plus une volonté de domination impériale, brutale et militariste, révélant une conception de l’économie de plus en plus orientée vers le profit d’un certain nombre de groupes d’intérêts, bien souvent au détriment des intérêts du peuple (…) Tout comme la Pologne était un des pays qui avait le plus souffert de la domination communiste, de même l’Argentine est l’un des pays qui a le plus souffert de la domination du libéralisme. Son économie et sa structure sociale ont été plusieurs fois ravagées par divers intérêts oligarchiques et impérialistes, sous couvert d’une politique soi-disant libérale ou anticommuniste. Là où il y avait encore, au début du XXe siècle, un pays déjà développé, nous avons assisté à l’installation progressive de la misère, de l’inégalité et de la violence sociale, qui sont autant d’atteintes aux droits de l’homme.

L’origine du pape et sa vie consacrée aux pauvres, sont donc aussi significatives pour l’Église et l’homme d’aujourd’hui, que l’élection du pape polonais aux temps du mur de Berlin.

Tout l’article ici : Pape François : le sens politique d'une élection

Bref, un nouveau Jean-Paul II, voire un nouveau Moïse, pour entrer dans la terre promise ? L’histoire et des évangiles nous enseignent cependant qu’il n’y a pas d’autre vraie terre promise que les « cieux nouveaux et la terre nouvelle », qui ne sont pas de ce monde, mais de l’ordre de l’eschatologie. Entre-temps, contentons nous de porter le poids des jours, en faisant tant bien que mal la volonté du Père, au milieu des tribulations de l’espace et du temps qui nous sont impartis.

JPS

Afin de toujours mieux répondre aux défis de nos sociétés, La Lettre de l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Fréjus-Toulon s'enrichit de nouvelles contributions !

Afin de toujours mieux répondre aux défis de nos sociétés, La Lettre de l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Fréjus-Toulon s'enrichit de nouvelles contributions !

Le 1er mai 2013 prochain, la Communauté de l'Emmanuel organisera un « Forum chrétien de la vie sociale », à Louvain-la-Neuve. Cela fait plus de 20 ans que de tels forums sont organisés à Paray-le-Monial, en France, mais c'est la première fois que ce forum sera aussi organisé en Belgique.

Le 1er mai 2013 prochain, la Communauté de l'Emmanuel organisera un « Forum chrétien de la vie sociale », à Louvain-la-Neuve. Cela fait plus de 20 ans que de tels forums sont organisés à Paray-le-Monial, en France, mais c'est la première fois que ce forum sera aussi organisé en Belgique.

Exit Mgr Vingt-Trois, archevêque de Paris. Place à l’archevêque de Marseille, Mgr Georges Pontier (photo), un “homme de dialogue, imprégné par le christianisme social”. L’ombre portée de Paco (diminutif affectueux pour désigner le pape François) planerait-elle sur la C.E.F. ?

Exit Mgr Vingt-Trois, archevêque de Paris. Place à l’archevêque de Marseille, Mgr Georges Pontier (photo), un “homme de dialogue, imprégné par le christianisme social”. L’ombre portée de Paco (diminutif affectueux pour désigner le pape François) planerait-elle sur la C.E.F. ?

Le 21 septembre 2000, une controverse (au sens de la disputatio médiévale) fut organisée, au théâtre Quirino à Rome le 21 septembre 2000, entre le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, et un professeur à l’Université romaine de la Sapienza, le philosophe libertaire Paolo Flores d’Arcais, pour explorer des voies de convergence possibles sur quelques principes absolus relatifs à toute société humaine digne de ce nom. Au moment décisif du dialogue, le modérateur – Gad Lerner, un juif, journaliste à la Repubblica – s’est demandé si des principes aussi fondamentaux que ceux du Décalogue ne pourraient pas être retenus comme base éthique commune, même par des athées (qui y souscriraient seulement « velut si [comme si] Deus daretur »). Mais cette proposition fut aussitôt rejetée par le philosophe laïc.

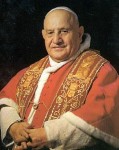

Le 21 septembre 2000, une controverse (au sens de la disputatio médiévale) fut organisée, au théâtre Quirino à Rome le 21 septembre 2000, entre le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, et un professeur à l’Université romaine de la Sapienza, le philosophe libertaire Paolo Flores d’Arcais, pour explorer des voies de convergence possibles sur quelques principes absolus relatifs à toute société humaine digne de ce nom. Au moment décisif du dialogue, le modérateur – Gad Lerner, un juif, journaliste à la Repubblica – s’est demandé si des principes aussi fondamentaux que ceux du Décalogue ne pourraient pas être retenus comme base éthique commune, même par des athées (qui y souscriraient seulement « velut si [comme si] Deus daretur »). Mais cette proposition fut aussitôt rejetée par le philosophe laïc.  “Publiée le 11 avril 1963, l'encyclique de Jean XXIII Pacem in Terris reste aujourd'hui encore un texte fondamental de réflexion sur les conditions de la paix entre les hommes. La Vie vous propose de redécouvrir l'accueil que le journal avait réservé à cette lettre à l'époque.

“Publiée le 11 avril 1963, l'encyclique de Jean XXIII Pacem in Terris reste aujourd'hui encore un texte fondamental de réflexion sur les conditions de la paix entre les hommes. La Vie vous propose de redécouvrir l'accueil que le journal avait réservé à cette lettre à l'époque.