Voici le texte du communiqué de l’Episcopat:

"Les Évêques belges prennent note de la décision du Conseil National de Sécurité du 15 avril 2020 de prolonger jusqu'au 3 mai 2020, les mesures d’endiguement du coronavirus. Ils remercient le Gouvernement fédéral, les Gouvernements régionaux et les différentes équipes d'experts, pour la bonne gestion de la crise du coronavirus.

"Les Évêques belges prennent note de la décision du Conseil National de Sécurité du 15 avril 2020 de prolonger jusqu'au 3 mai 2020, les mesures d’endiguement du coronavirus. Ils remercient le Gouvernement fédéral, les Gouvernements régionaux et les différentes équipes d'experts, pour la bonne gestion de la crise du coronavirus.

La décision du 15 avril 2020 notifie que toutes les mesures prises par les autorités civiles et religieuses concernant les célébrations religieuses ou activités ecclésiales sont maintenues jusqu'au 3 mai 2020. Dès modification des mesures générales par un prochain Conseil National de Sécurité, le Conseil permanent de la Conférence des Évêques examinera avec les autorités civiles comment l'Église peut modifier ses mesures, en quels lieux et dans quelles conditions. Une nouvelle communication sur ce sujet suivra alors dès que possible.

Les Évêques mesurent le poids des mesures d’endiguement de la propagation du coronavirus sur la vie ecclésiale dans tous ses aspects. Sacrements, célébrations de prière, catéchèse, initiatives diaconales, initiatives de formation, visites à domicile, réunions et rencontres ne peuvent avoir lieu jusqu'à nouvel ordre ou seulement sous forme minimale, dans le respect des règles de sécurité. Nous rappelons que l’Arrêté Ministériel du 3 avril 2020 a précisé certains articles de l’Arrêté du 23 mars 2020. Sont autorisés : les funérailles religieuses à l’église mais uniquement en présence de 15 personnes maximum (sauf en Wallonie), dans le respect d’une distance de 1,5 mètre entre elles ; les mariages religieux, mais uniquement en présence des époux, de leurs témoins et du ministre du culte. Les Évêques demandent instamment que tous les collaborateurs respectent scrupuleusement les règles imposées. En même temps, ils invitent tous les collaborateurs à entretenir le contact avec leur communauté via des canaux sans risque, en particulier avec les malades, les personnes fragilisées ou isolées. Par ailleurs, il reste indispensable et possible de soutenir les ‘personnes dans le besoin’.

Du fait de la prolongation des mesures, un certain nombre d'activités pastorales prévues généralement au printemps ou en mai, ne pourront pas avoir lieu. Nous avions déjà décidé que les premières communions et les confirmations seraient reportées jusqu’à l’année scolaire suivante. Mais nous pensons aussi aux pèlerinages, aux célébrations mariales ou aux rencontres de jeunes et les activités pastorales normalement prévues pendant les vacances d'été, à l'étranger ou non (comme les pèlerinages à Lourdes), auxquels participent aussi nombre de personnes âgées, malades ou souffrant d’un handicap. Nous conseillons aux organisateurs d'annuler ces activités à temps.

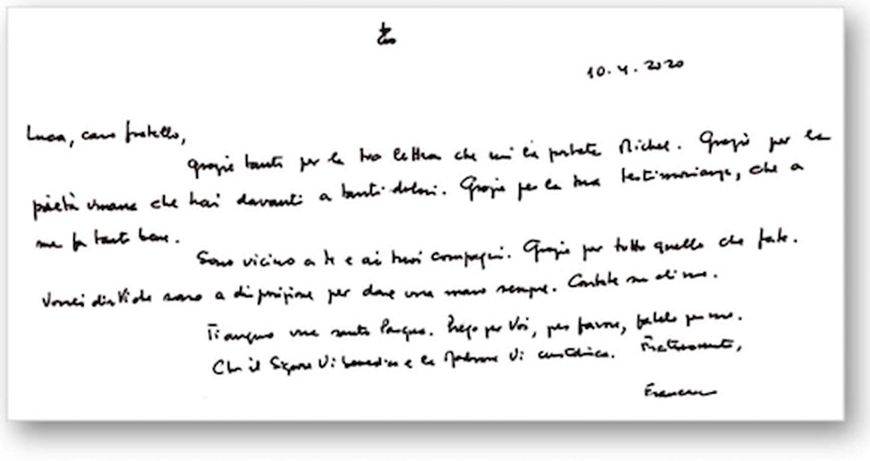

Enfin, les Évêques invitent les fidèles à envisager cette crise comme une opportunité et pas seulement comme un fléau. Chaque revers nous invite à réfléchir, nous lance de nouveaux défis et fait appel à notre créativité. Comme l'a dit le Pape François dans une interview : "Il nous faut comprendre que notre trésor réside dans les petites choses. Les petits gestes de tendresse, d'affection et de compassion risquent de se perdre dans l'anonymat de la vie quotidienne, alors qu'ils sont cruciaux et essentiels. Ces détails de la vie quotidienne donnent un sens à la vie. Ils tissent un lien et une communication entre nous. Et il a ajouté : Mettons à profit ces jours difficiles !

Les Evêques de Belgique

SIPI – Bruxelles, jeudi 16 avril 2020 "

JPSC

TELECHARGER le PDF

TELECHARGER le PDF