(Jean-Marie Guénois, Le Figaro) ANALYSE :

Le déplacement du Saint-Père sur le continent africain revêt une importance particulière. -- Le pape François entame ce mardi un périple africain qui doit d’abord le conduire en République démocratique du Congo, jusqu’à vendredi, puis au Soudan du Sud. Il doit rentrer à Rome dimanche soir. Ce voyage aurait dû avoir lieu en juillet 2022, mais il avait été annulé à la dernière minute suite, officiellement, aux problèmes de genou de François, mais les questions de sécurité avaient pesé. À 86 ans, toujours handicapé, François n’a donc pas voulu trahir sa promesse de venir au Soudan du Sud, notamment, pays pour lequel il s’est personnellement impliqué pour la paix. Un accord fut signé à Rome en 2020, mais peu respecté depuis. Ce dossier lui tient à cœur - et à celui de la communauté Sant Egidio qui agit en coulisses - au point que François, lors d’une réunion préparatoire à Rome, le 19 avril 2019, s’était prosterné devant le président Salva Kiir et le chef des rebelles, Riek Machar, du Soudan du Sud pour leur… embrasser les pieds. Un geste totalement inédit pour un pape, hors liturgie. François aime les actes marquants. Il en faudra pour répondre aux quatre défis de son quarantième voyage international.

Premier défi: honorer le continent africain. François le visite pour la cinquième fois depuis son élection, il y a presque dix ans, le 13 mars 2013, mais l’Afrique n’a pas vraiment été sa priorité. Ses nominations romaines le démontrent: il n’a plus aucun cardinal africain à la tête des dicastères. Il en a remercié deux, les cardinaux Robert Sarah et Peter Turkson, sans les remplacer de ce point de vue. Ce que les Africains n’apprécient pas compte tenu de ce qu’ils représentent dans l’Église. Quant à ses voyages, l’Afrique est le continent que François aura le moins visité, alors qu’il est allé six fois, par exemple, en Asie centrale et Asie, sa priorité géo-ecclésiale, avec la Chine en ligne de mire.

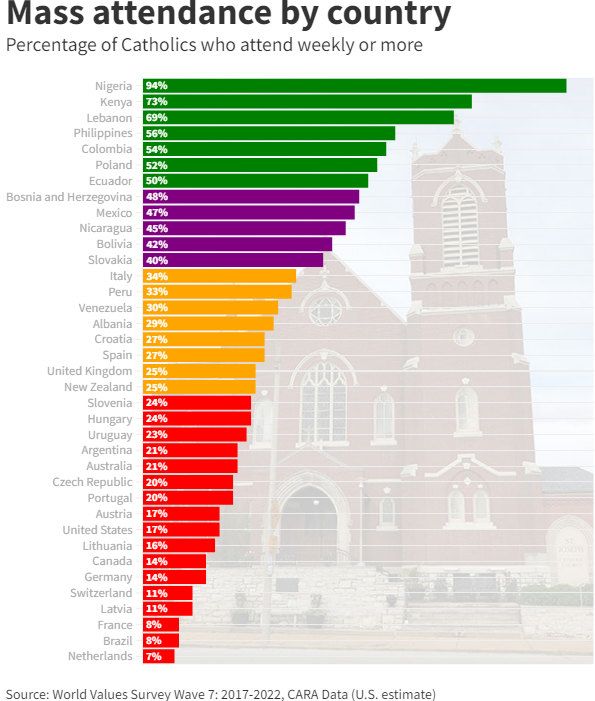

Deuxième défi: l’affermissement des catholiques pour contenir la montée des évangéliques. Si la République démocratique du Congo est encore le premier pays catholique francophone du monde, en termes de fidèles, la situation s’altère. Avec 52 millions de catholiques sur plus de 105 millions d’habitants, cette religion vient de passer sous la barre des 50 % de la population parce que la montée des protestants évangéliques est plus rapide que la progression des catholiques. 22 % des Congolais sont protestants, un sur cinq est évangélique. Comme partout, ces derniers font preuve d’un grand dynamisme. L’Église est puissante mais elle ne peut se reposer sur ses lauriers. Elle peut compter sur 77.000 «catéchistes», qui sont très importants en Afrique, ce sont eux les véritables vecteurs des communautés, et 6 162 prêtres, deux fois moins qu’en France pour des besoins bien supérieurs. Elle gère aussi 40 % des établissements de santé et 30 % des écoles publiques.(*)

Un pontificat très bousculé ces derniers temps

Troisième défi: le soutien de l’Église dans son rôle de stabilisateur politique. La réalité de la République démocratique du Congo (RDC) et celle du Soudan du Sud, où les catholiques sont majoritaires à 52,4 %, ne sont pas comparables, mais l’implication de l’Église dans la vie sociale et politique a des similitudes, applicables à d’autres pays du continent. En RDC l’Église jouit d’une autorité hors norme, parce qu’elle a toujours été l’une des figures de résistance aux régimes autoritaires depuis les années 1960. Seulement indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud semble n’avoir connu que la guerre, l’instabilité, les morts par millions, agité qu’il est à présent par plusieurs ethnies rivales, les Dinka, les Nuer et aujourd’hui les Murle. Avec un sous-sol… d’une richesse extrême! Les accords de paix (Addis Abeba en 2018, Rome en 2020) soutenus par l’Église semblent caducs. Les élections, prévues en 2023, ont été reportées à 2025. Mais l’Église veut concourir au dialogue entre ennemis, envers et contre tout.

Quatrième défi: la confirmation du leadership du pape François. La mort de Benoît XVI, la grogne de certains cardinaux, le scandale du jésuite Rupnik (où François nie toute responsabilité), la santé du pape, nourrissent un climat romain délétère. Sur la défensive, François vient de se justifier point par point dans une longue interview accordée à l’agence Associated Press, le 24 janvier. La chaleur des catholiques africains ne sera pas de trop pour redonner de l’élan à un pontificat très bousculé ces derniers temps.

(Le Figaro) »

(*) S’agissant des confessions religieuses, traitées au "deuxième défi": à défaut de recensions rigoureuses postérieures au régime colonial (1960) la fiabilité des chiffres avancés de l’une à l’autre source varie considérablement: la remarque vaut tout spécialement pour les sectes protestantes volatiles du type « églises du réveil » et autres (NdBelgicatho).