D'Andrea Gagliarducci sur Monday Vatican :

Léon XIV et l'absorption des crises

16 février 2026

La rencontre annoncée entre le préfet du Dicastère pour la doctrine de la foi, le cardinal Victor Manuel Fernández, et le supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, le père Davide Pagliarani, était très attendue.

À l'approche de la rencontre, les parties ont toutefois compris que leur conversation serait la première d'une longue série. Il reste à voir comment Léon XIV entend aborder l'une des premières crises de son pontificat.

Il reste beaucoup de dossiers en suspens du pontificat de François – il suffit de penser au cas du jésuite Marko Rupnik ou à la saga judiciaire en cours au Vatican concernant la gestion des fonds de la Secrétairerie d'État –, mais l'affaire avec la FSSPX est la première crise ecclésiastique « nouvelle » de l'ère léonine.

La crise traditionaliste n'est pas nouvelle.

Tous les papes depuis le Concile Vatican II en ont hérité, et son plan général est un vestige d'un débat dépassé depuis plusieurs générations.

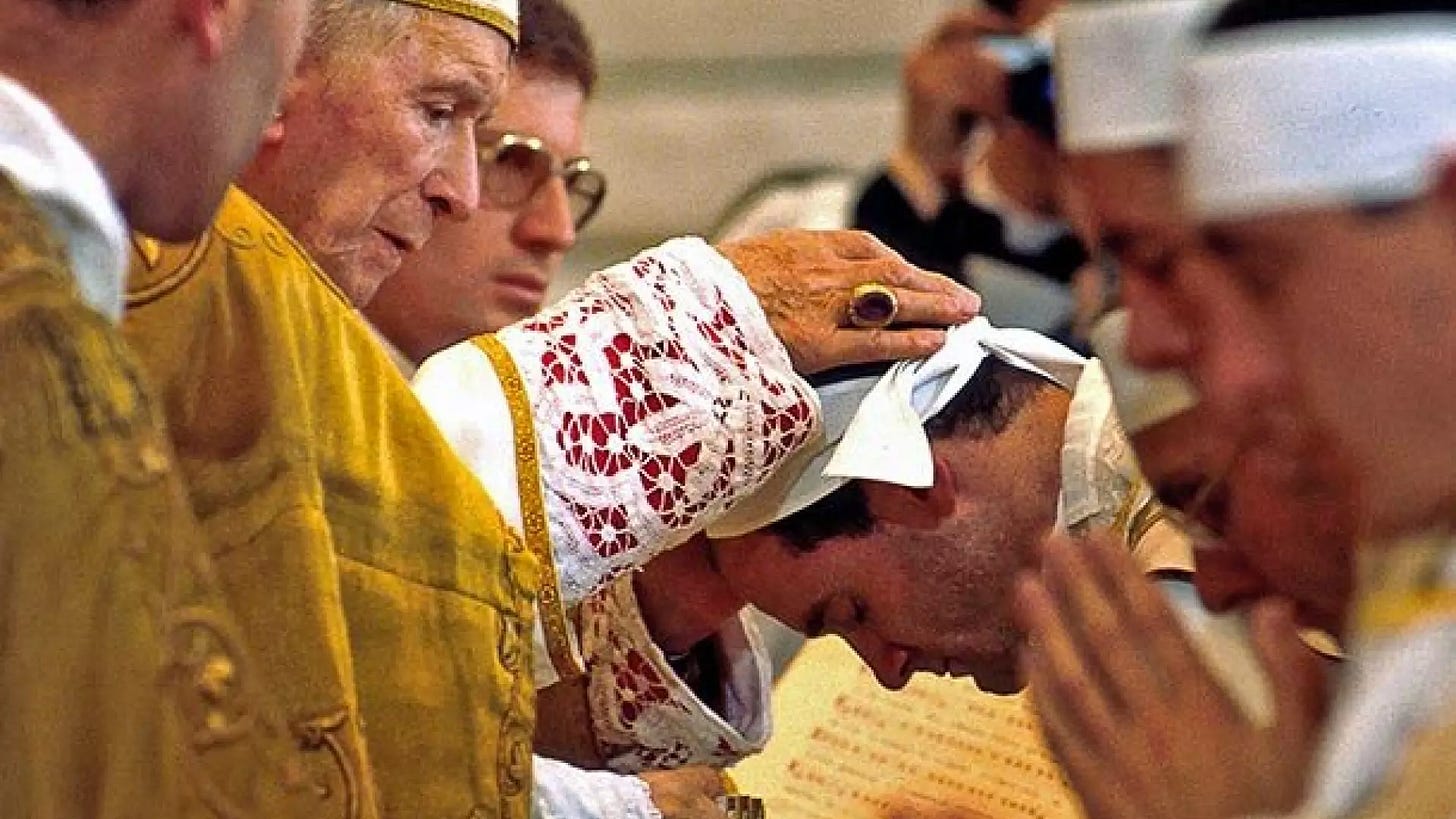

Paul VI s'est retrouvé dans un dialogue dramatique avec le fondateur de la FSSPX, Mgr Marcel Lefebvre, puis le pape Saint Jean-Paul II a dû faire face à la question du schisme créé par les ordinations illégitimes, et Benoît XVI a proposé une ouverture liturgique mais a demandé à la Fraternité de signer un préambule doctrinal que la FSSPX ne pouvait accepter (ou en tout cas, n'a pas accepté). François a accordé des facultés et d'autres accommodements aux prêtres de la Fraternité, mais n'a jamais vraiment pris de mesures pour résoudre les problèmes sous-jacents.

Léon XIV devra trouver sa propre approche.

La réunion du 12 février s'est conclue comme prévu, par une promesse de dialogue et une menace de non-dialogue. La promesse de dialogue est celle d'un cheminement doctrinal qui clarifie certaines questions du Concile Vatican II, y compris celles de la FSSPX, afin de définir les exigences fondamentales minimales pour la pleine communion.

À bien y réfléchir, c'est un peu moins que le préambule doctrinal que Benoît XVI avait demandé de signer.

Benoît XVI ne pouvait accepter la version de la FSSPX selon laquelle le Concile était un événement historique, mais purement pastoral, et que ses développements pouvaient donc être contestés ou ignorés. Et ce n'était pas parce que Benoît XVI était un progressiste, mais parce qu'il comprenait « le concile des Pères », sa différence avec le « concile des médias » et la nécessité de le défendre malgré l'opinion publiée.

La menace d'une rupture du dialogue découle du fait que le Saint-Siège a officiellement demandé à la Fraternité de renoncer à toute nouvelle ordination épiscopale et a expliqué – en termes clairs – que toute ordination de ce type provoquerait un schisme, et que ce schisme mettrait fin à tout dialogue.

Léon XIV a décidé, comme il était naturel, que le Dicastère pour la doctrine de la foi devait se saisir de la question.

L'absence de la Commission Ecclesia Dei, chargée du dialogue avec la FSSPX depuis les premières ordinations épiscopales de la FSSPX, est quelque chose que les initiés du Vatican ressentent vivement, ou devraient ressentir.

François a supprimé la commission Ecclesia Dei et a transféré ses responsabilités au Dicastère pour la doctrine de la foi (alors appelé CDF) en 2019.

Et peut-être qu'une conséquence naturelle sera de rétablir une commission comme Ecclesia Dei, ou au moins un comité de dialogue permanent, précisément pour favoriser délicatement le dialogue. Une commission comme Ecclesia Dei ouvre cependant également la possibilité de rétablir d'autres commissions.

Au cours du pontificat de François, de nombreuses commissions internes ont été abolies ou abandonnées, tandis que le pape en a formé de nouvelles et provisoires (la CRIOR sur l'IOR, la COSEA sur l'administration, le comité et la commission pour la réforme des communications du Vatican, le Conseil des cardinaux lui-même) et a abandonné celles qui étaient restées actives dans le passé.

Par exemple, il n'y a pas eu d'autres nouvelles concernant la réunion de la Commission sur la Chine convoquée par Benoît XVI, et Ecclesia Dei a été supprimée avant la répression menée par François contre le mouvement traditionaliste avec le motu proprio Traditionis Custodes et son application ultérieure, qui a effectivement abrogé la libéralisation de l'ancien rite autorisée par Benoît XVI.

Peut-être aurons-nous donc une nouvelle (ancienne) commission.

Mais peut-être aussi que la FSSPX décidera de procéder quand même aux ordinations qu'elle a menacé d'effectuer, en se basant sur ce qu'elle considère comme une faille dans le droit canonique, selon laquelle on ne peut encourir l'excommunication si la personne qui commet un acte potentiellement passible de cette peine l'a fait face à une situation grave.

Il s'agit là d'une appréciation tout à fait subjective, même au sein du Code, raison pour laquelle il a été répété à plusieurs reprises que l'excommunication des évêques lefebvristes, révoquée par la suite par Benoît XVI au milieu d'une grande controverse, n'avait jamais été valide.

Le fait est que, au-delà des faits et des interprétations subjectifs, lorsque le pape formalise l'excommunication, c'est fait, et il n'y a rien à faire. L'objectif aujourd'hui est d'éviter d'atteindre ce point de rupture, de trouver une forme de dialogue, même si cela signifie prolonger le débat et attendre qu'il soit absorbé.

Il ne s'agit pas d'une crise décisive pour le pontificat, c'est certain, mais c'est une crise qui en dit long sur le style de gouvernement de Léon.

Léon procède par les voies institutionnelles – le dicastère compétent – et ne s'engage pas personnellement dans le dialogue, car il ne se sent pas doté du charisme nécessaire pour faire avancer les choses. Il exige que chacun agisse selon la justice.

Mais surtout, Léon XIV attend.

Il prend des décisions lorsqu'elles sont inévitables et irrévocables, et c'est pourquoi il réfléchit mûrement avant de se prononcer.

Reste à voir si c'est la meilleure stratégie pour le monde traditionaliste. Il est toutefois vrai que les adeptes de l'ancien rite sont de plus en plus nombreux et jeunes – il suffit de penser au pèlerinage traditionaliste annuel de Paris à Chartres, qui rassemble des milliers de jeunes traditionalistes. C'est un segment de l'Église qui ne peut être ignoré. En cette période de crise des vocations, le monde traditionaliste peut être un réservoir de nouvelle foi ou la cause d'un schisme et d'une division.

Le pape devra décider de la marche à suivre, et chaque décision sera une révélation.