De Vatican News :

6 décembre 2021

Pape François: «Le document de l'UE sur Noël est un anachronisme»

«Le document de l'UE sur Noël est un anachronisme» issu d'un «laïcisme édulcoré». C'est ce qu'a déclaré le Pape François en répondant aux questions des journalistes sur le vol de retour à Rome, au terme de son voyage à Chypre et en Grèce.

Costandinos Tsindas (CYBC):

Sainteté, vos fortes observations sur le dialogue interreligieux à Chypre et en Grèce ont suscité des attentes stimulantes au niveau international. On dit que s'excuser est la chose la plus difficile à faire. Vous l'avez fait de manière spectaculaire. Mais que compte faire le Vatican pour rapprocher le christianisme catholique et orthodoxe? Un synode est-il prévu? Avec le patriarche œcuménique Bartholomée, vous avez demandé à tous les chrétiens de célébrer en 2025 les 17 siècles écoulés depuis le premier synode œcuménique de Nicée. Quelles sont les étapes à suivre dans ce processus? Enfin, la question du document de l'Union Européenne sur le Noël ...

Merci. J'ai demandé pardon devant Hyéronymos, mon frère, j'ai demandé pardon pour toutes les divisions qu'il y a entre les chrétiens, mais surtout celles que nous avons causées, nous les catholiques. Je voulais demander pardon aussi en regardant la guerre d'indépendance lorsqu’une partie des catholiques s'est rangée du côté des gouvernements européens, contre l'indépendance de la Grèce, alors qu’au contraire, dans les îles, les catholiques ont soutenu l'indépendance et sont même allés à la guerre, certains ont donné leur vie pour leur pays.

S'excuser pour le scandale de la division; au moins pour ce dont nous sommes coupables: l'esprit d'autosuffisance. Nous nous taisons quand nous sentons que nous devons nous excuser. Ça me fait toujours du bien de penser que Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, jamais. C'est nous qui sommes fatigués de demander pardon. Et si nous ne demandons pas le pardon de Dieu, nous ne le demanderons guère à nos frères et sœurs: il est plus difficile de demander le pardon d'un frère que celui de Dieu, parce que nous savons que là-haut (Dieu) dit: «oui, va, tu es pardonné».

Au contraire, avec les frères il y a la honte, l'humiliation. Dans le monde d'aujourd'hui, cette humiliation est nécessaire. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attitude de l'humiliation est de demander le pardon. Tant de choses se passent dans le monde, tant de vies perdues, tant de guerres: comment se fait-il que nous ne ne demandions pas pardon? Pour en revenir à ce pour quoi je voulais demander pardon, la question des divisions, nous devons nous excuser au moins pour celles que nous avons causées. D'autres choses peuvent être demandées aux responsables, mais pour notre part, je m'excuse. Et aussi sur cet épisode de la guerre où une partie des catholiques avait pris parti. Je demande pardon aussi pour le scandale du drame des migrants, pour le scandale de tant de vies noyées en mer.

Question sur l'aspect synodal

Oui, nous sommes un seul troupeau, c'est vrai, et faire cette division entre clergé et laïcs est une division fonctionnelle, de qualification, mais il y a une unité, un seul troupeau. Et la dynamique entre les différences au sein de l'Église est la synodalité. C'est-à-dire s'écouter mutuellement et aller ensemble sin ods, ou marcher ensemble. C'est le sens de la synodalité: vos Eglises orthodoxes, même les Eglises catholiques orientales ont conservé cela, alors que l'Eglise latine avait oublié le Synode, c'est saint Paul VI qui a restauré le chemin synodal, il y a 56 ans, et nous cheminons pour prendre l'habitude de la synodalité, pour marcher ensemble.

Michel Lejoyeux dirige le service psychiatrique de l’hôpital Bichat. Voici quinze ans, il publia un petit essai remarqué, Overdose d’info, guérir des névroses médiatiques (Seuil, 2006). À relire par temps de Covid. Le médecin réfléchit aux dépendances à ce que nos grands-parents appelaient « les nouvelles ». Qui pouvait imaginer que l’information fonctionne comme l’alcool ou la cigarette ? Lejoyeux distingue trois symptômes et ceux-ci jouent à plein régime depuis l’épidémie de la Covid.

Michel Lejoyeux dirige le service psychiatrique de l’hôpital Bichat. Voici quinze ans, il publia un petit essai remarqué, Overdose d’info, guérir des névroses médiatiques (Seuil, 2006). À relire par temps de Covid. Le médecin réfléchit aux dépendances à ce que nos grands-parents appelaient « les nouvelles ». Qui pouvait imaginer que l’information fonctionne comme l’alcool ou la cigarette ? Lejoyeux distingue trois symptômes et ceux-ci jouent à plein régime depuis l’épidémie de la Covid.

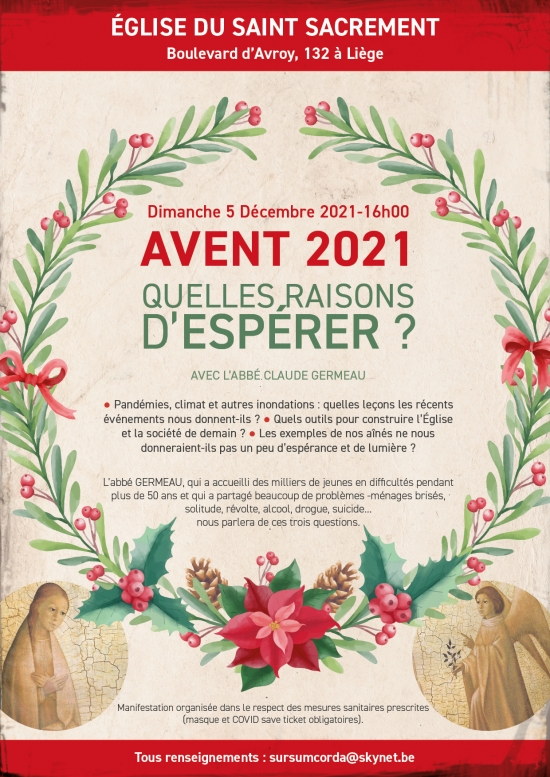

Nous pensions être sécurisés par nos découvertes scientifiques, technologiques et consuméristes mais depuis bientôt deux ans la pandémie persistante de la Covid 19, les violences climatiques et autres calamités nous perturbent.

Nous pensions être sécurisés par nos découvertes scientifiques, technologiques et consuméristes mais depuis bientôt deux ans la pandémie persistante de la Covid 19, les violences climatiques et autres calamités nous perturbent.