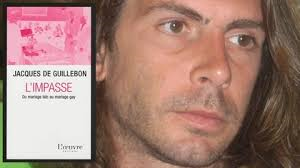

Essayiste et journaliste catholique « enraciné », Jacques de Guillebon se situe dans la ligne des publicistes qui aiment bousculer leur monde en jouant des contrastes : à la fois provoquant et tendre, sévère et miséricordieux. Il signe aussi des éditoriaux dans « La Nef », un mensuel indépendant, proche des milieux traditionalistes. Lui-même se définit comme un anarchiste chrétien. Dans « L’impasse » (1), un essai paru cette année aux éditions de l’Oeuvre, il aborde un sujet d’actualité qui fâche : la famille.

Parmi les quelques archétypes jalonnant l’histoire, la famille nucléaire lui apparaît comme le plus abouti. C’est elle, estime-t-il, la plus conforme au prototype voulu par Dieu selon le Livre de la Genèse, celle encore où le Christ a grandi, celle où se lient un homme et une femme, librement, en dehors des injonctions patriarcales et des traditions écrasantes, bref, la plus désirable. Même si le mariage n’a plus toujours la cote, c’est aussi celle qui, après les discours déstructurants de l’hédonisme soixante-huitard, est redevenue l’idéal .

Nonobstant l’instabilité majoritaire des couples, la famille « nucléaire », sous ses différents avatars, est plébiscitée par tous les sondages et c’est aussi ce qu’expriment les revendications homosexuelles, trans, queer et autres genres. Cet « amour immodéré » pousse en effet les idéologues du jour à la pervertir dans une nouvelle alliance improbable du libéralisme et de l’étatisme : le gay du jour, considéré comme le seul maître de ses destinées psychiques, physiques, sexuelles a désormais le droit, en tant que gay, d’édifier une famille protégée par les structures sociales classiques immémoriales.

Cette rivalité mimétique, inédite dans l’histoire de l’humanité, est vouée à l’échec et ces familles fantasmatiques que sont celles des couples de même sexe n’ont aucun avenir. Elles demeurent suspendues à l’artificialité technique et à l’aide de l’Etat. La tragédie de leur prolifération est celle de la présence d’enfants adoptés, fabriqués ou échangés.

Il ne s’agit pas de défendre la famille faussement traditionnelle du XIXe siècle, oppressante pour les femmes qui furent alors déclassées, ravalées au rang de mineures dans une structure à la fois paterne et bourgeoise de plus en plus sécularisée : à cet égard, la famille dans le sens médiéval est en effet bien plus désirable, libre, productrice et éducatrice.

Dans le sens vrai, le catholicisme a une tendance à prôner la famille nucléaire, regroupée autour du père et de la mère, égalitaire et exogame. Cette famille comme protection, mais surtout comme libération, doit réapprendre aux parents qu’ils ne sont pas les propriétaires d’enfants produits et à ceux-ci qu’ils doivent savoir quitter leur père et leur mère, prendre femme, et préférer à tout cela le Christ. Il n’est pas sûr que le triste état des familles, même dans les pays latins de tradition catholique comme l’Italie où l’Espagne, y corresponde encore : on n’y procrée plus, on y chérit l’enfant unique dévoré par l’amour de soi, la vanité et le désir du confort. Et que dire des autres ?

Dans le sens vrai, le catholicisme a une tendance à prôner la famille nucléaire, regroupée autour du père et de la mère, égalitaire et exogame. Cette famille comme protection, mais surtout comme libération, doit réapprendre aux parents qu’ils ne sont pas les propriétaires d’enfants produits et à ceux-ci qu’ils doivent savoir quitter leur père et leur mère, prendre femme, et préférer à tout cela le Christ. Il n’est pas sûr que le triste état des familles, même dans les pays latins de tradition catholique comme l’Italie où l’Espagne, y corresponde encore : on n’y procrée plus, on y chérit l’enfant unique dévoré par l’amour de soi, la vanité et le désir du confort. Et que dire des autres ?

Le problème de base, qu’il faut identifier avec précision, c’est l’idéologie libérale (de gauche ou de droite) qui conduit nos sociétés occidentales vers l’explosion du lien social, en unissant le pire des deux traditions idéologiques issues des fausses « Lumières » du XVIIIe siècle.

JPSC, d’après une interview réalisée par Laurent Ottavi pour le site « Liberté politique ».

__________

(1) Jacques de Guillebon. L’impasse. Du mariage gay au mariage laïc. L’Oeuvre éditions, 2013, 120 pp. br., 21x12 cm, 18 €

L’apôtre Thomas et le christianisme en Asie,

L’apôtre Thomas et le christianisme en Asie,  Dans le sens vrai, le catholicisme a une tendance à prôner la famille nucléaire, regroupée autour du père et de la mère, égalitaire et exogame. Cette famille comme protection, mais surtout comme libération, doit réapprendre aux parents qu’ils ne sont pas les propriétaires d’enfants produits et à ceux-ci qu’ils doivent savoir quitter leur père et leur mère, prendre femme, et préférer à tout cela le Christ. Il n’est pas sûr que le triste état des familles, même dans les pays latins de tradition catholique comme l’Italie où l’Espagne, y corresponde encore : on n’y procrée plus, on y chérit l’enfant unique dévoré par l’amour de soi, la vanité et le désir du confort. Et que dire des autres ?

Dans le sens vrai, le catholicisme a une tendance à prôner la famille nucléaire, regroupée autour du père et de la mère, égalitaire et exogame. Cette famille comme protection, mais surtout comme libération, doit réapprendre aux parents qu’ils ne sont pas les propriétaires d’enfants produits et à ceux-ci qu’ils doivent savoir quitter leur père et leur mère, prendre femme, et préférer à tout cela le Christ. Il n’est pas sûr que le triste état des familles, même dans les pays latins de tradition catholique comme l’Italie où l’Espagne, y corresponde encore : on n’y procrée plus, on y chérit l’enfant unique dévoré par l’amour de soi, la vanité et le désir du confort. Et que dire des autres ?  C'est la rentrée !

C'est la rentrée !

Père Joseph-Marie VERLINDE,

Père Joseph-Marie VERLINDE,

“L’Affaire Galilée. Une supercherie du sot XIXe siècle !”

“L’Affaire Galilée. Une supercherie du sot XIXe siècle !”