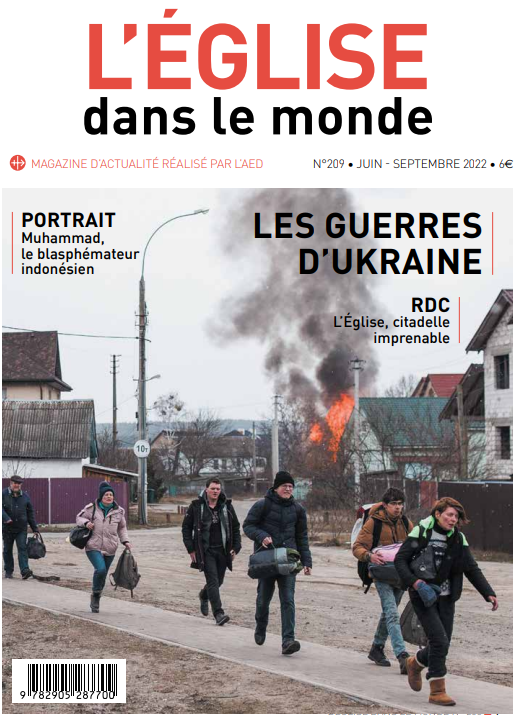

D'Amélie Berthelin sur le site de l'Aide à l'Eglise en détresse :

Amélie Berthelin

Rédactrice en chef

L'Église dans le monde

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

D'Amélie Berthelin sur le site de l'Aide à l'Eglise en détresse :

Tracts d’Apologétique

Tract n°1 – Dieu à télécharger ici

Tract n°2 – Jésus-Christ prophétisé à télécharger ici

Tract n°3 – La Résurrection à télécharger ici

Tract n°4 – La Charité à télécharger ici

Tract n°5 – Témoins de Jéhovah à télécharger ici

Tract n°7 – Qui ? à télécharger ici

Tract n°8 – Laïcité – Islam à télécharger ici

Tract n°9 – Martin Luther – l’anti-saint à télécharger ici

consultez aussi le site : Oui, la vraie religion est facile à trouver

Découvrez "Rome ou Babel. Pour un christianisme universaliste et enraciné" de Laurent Dandrieu (13 septembre- éditions Artège). Mathieu Bock-Côté (Préface)

À l'heure des migrations de masse, des pandémies mondiales, du réchauffement planétaire et des multinationales omnipotentes, la notion d'enracinement semble vouée à la ringardise. Pour beaucoup de chrétiens, elle paraît s'opposer de plus en plus à l'impératif de fraternité universelle. L'idée s'impose qu'il faudrait choisir entre la patrie du ciel et la patrie terrestre, qu'il serait urgent de dépasser les frontières pour réaliser l'unité du genre humain. L'universalisme semble n'être plus qu'un autre nom du mondialisme. Pour Laurent Dandrieu, cette vision est en contradiction avec l'essence même du catholicisme, religion de l'incarnation. Une contradiction aussi avec l'idée même d'universalisme chrétien, unité spirituelle qui a toujours marché main dans la main avec l'attachement de l'Église à la diversité des peuples et des cultures.

À contre-courant des oppositions binaires, l'auteur renouvelle de fond en comble le sujet, appuyé sur un imposant travail de recherche et une analyse précise des textes catholiques. Ouvrant un débat vital pour l'avenir du christianisme, il défend l'idée qu'en oubliant l'esprit de la Pentecôte au profit de son exact contraire qu'est la tentation de Babel, l'Église prêterait la main à son pire ennemi, ce mondialisme qui vise à arracher l'homme à tous ses liens, culturels, historiques, humains et religieux.

Appel vibrant à un renouveau catholique, Rome ou Babel trace une ligne de crête exigeante : la voie étroite qui mène à Dieu passe par une contribution singulière et enracinée à la civilisation chrétienne. « Un ouvrage essentiel, d'une exceptionnelle richesse. » (Mathieu Bock-Côté)

Laurent Dandrieu est essayiste et journaliste. Il est l'auteur d'une dizaine de livres sur les questions religieuses, le cinéma ou l'histoire de l'art.

A retrouver chez votre libraire et sur EditionsArtege.fr https://www.editionsartege.fr/livre/f...

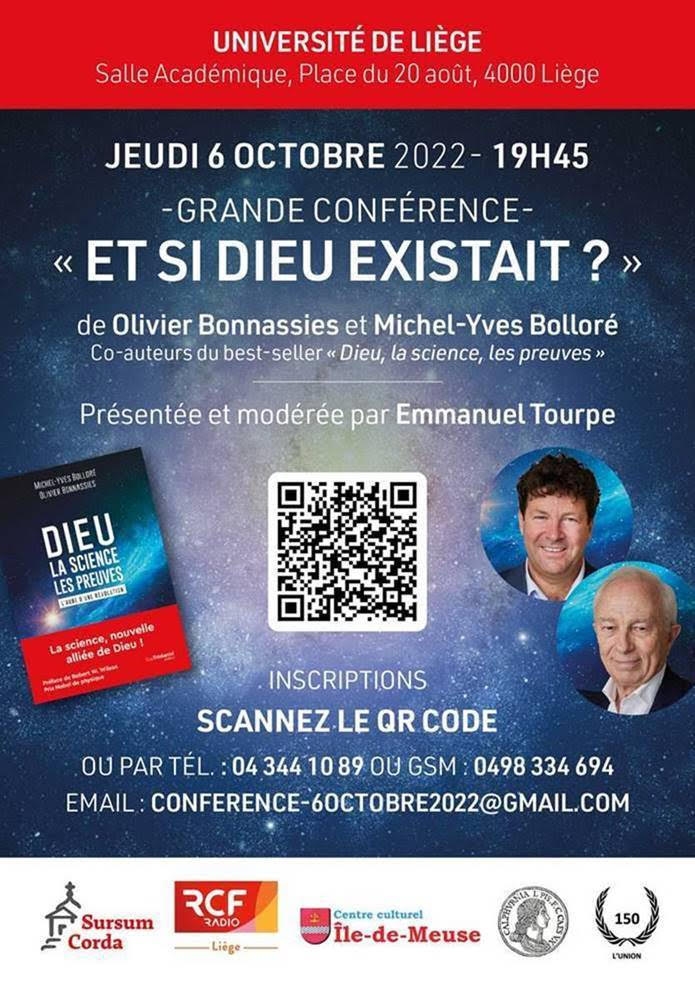

« Le livre « Dieu, la science, les preuves » est un succès de librairie avec 180.000 exemplaires vendus en neuf mois. Les auteurs ont pour objectif de donner au lecteur les éléments nécessaires pour réfléchir à la question de l’existence d’un dieu créateur. « Notre souhait est qu’au terme de cette lecture, vous puissiez avoir en main tous les éléments pour décider de ce que vous voulez croire, en toute liberté et de manière éclairée.» .

Inscription via :

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-conference-et-si-dieu-existait-389684756597

Ou par tél. 04 344 10 89 ou GSM 0498 334 694

Ou par email : conference6octobre.liege@gmail.com

P.A.F. :

En ligne, jusqu’au 4 octobre : étudiants 3€, autres 12€

À l’accueil : étudiants 5€, autres 15€

Du Figaro via Le Salon Beige :

Le fanatisme woke

Jean-François Braunstein, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, vient de publier La Religion woke. Extraits publiés dans Le Figaro :

Les wokes expliquent que le genre est au choix et que seule compte la conscience que l’on a d’être homme ou femme ou n’importe quoi d’autre. La race redevient un déterminant essentiel de nos existences en société : les Blancs seraient par définition racistes et les « racisés » ne pourraient l’être en aucun cas. Quant à l’intersectionnalité, elle est un « outil » pour potentialiser toutes les identités victimaires et appeler à la lutte contre le responsable de ces discriminations. Il est tout trouvé, c’est l’homme blanc occidental hétérosexuel, par définition sexiste, raciste et colonialiste, qui est le « bouc émissaire parfait » . Ceux qui n’acceptent pas ces théories wokes sont dénoncés sur les réseaux sociaux et, chaque fois que cela est possible, chassés de leur poste, à l’université ou ailleurs.

Les médias et bon nombre de politiques embrassent ces théories avec enthousiasme et ce qui n’était naguère qu’une curiosité américaine est devenu, à une vitesse extraordinaire, le discours officiel de nos élites. On pourrait être tenté de se rassurer en se disant que cela ne touche que les facultés de lettres et de sciences humaines, qui en ont vu d’autres. Mais c’est aujourd’hui dans les facultés de sciences et de médecine que se poursuit l’offensive woke : les sciences dures elles-mêmes sont mises en accusation comme « racistes » et « virilistes » .

Mais le wokisme ne se limite pas au monde de l’éducation. Comme l’a très justement noté le journaliste américain Andrew Sullivan, « nous vivons tous sur les campus maintenant » . Les élites occidentales, devenues militantes pendant leurs études, diffusent maintenant ces idées sur les réseaux sociaux, dans les médias, l’édition et les industries culturelles. Dans les grandes entreprises se développe un capitalisme woke qui met en place des politiques « diversité, équité, inclusion » , c’est-à-dire des politiques de discrimination positive qui vont contre tous les principes méritocratiques. Les Gafam, comme Netflix et les réseaux sociaux, font une promotion massive d’une pensée politiquement correcte (…). Avec le wokisme, nous avons ainsi proprement affaire à une nouvelle religion. Certains auteurs américains sont persuadés qu’il s’agit là de la « prochaine religion américaine » qui veut « effacer toute la mémoire historique de la civilisation » , comme le christianisme devenu religion d’État au IVe siècle avait voulu effacer l’ensemble du monde gréco-romain. Le caractère très intolérant de la religion woke et son refus de s’adresser à ceux qui ne partagent pas son point de vue, son absence de transcendance, font qu’elle ressemble plus exactement, pour l’instant, à une secte à dimension politique et sociale.

Le spécialiste de Tocqueville qu’est Joshua Mitchell a fait le rapprochement entre les wokes et le post-protestantisme. Il évoque un Great Awokening, un Grand Réveil woke, qui ferait écho aux Grands Réveils (Great Awakenings) protestants des siècles passés. Mais Mitchell insiste sur deux différences essentielles : avec la religion woke, « nous vivons au milieu d’un Réveil américain (…) mais sans Dieu et sans pardon » . Le « privilège blanc » semble alors être l’équivalent d’une sorte de péché originel. Le Blanc est coupable du fait que ses ancêtres ont opprimé, et qu’il continue d’opprimer, les Noirs et toutes les personnes de couleur. Il est responsable de quasiment tout le mal qui existe sur la terre. Mais ce privilège est en un sens plus grave que le péché originel. En effet, à la différence du péché, qui est en général le résultat d’un choix libre, le nôtre ou celui d’Adam, le privilège blanc est un fait biologique, dont il est absolument impossible de se défaire. (…)

La religion woke ne se limite pas au seul monde universitaire, elle vise maintenant l’enseignement primaire et secondaire. Dans la mesure où les wokes sont des croyants convaincus, ils sont aussi des prosélytes. Ils veulent faire triompher leurs idées et former les nouvelles générations, plus malléables. Puisqu’il n’est pas toujours facile de convaincre des adultes que l’identité sexuelle n’a rien à voir avec le corps ou que le racisme est inhérent au fait d’être blanc, les wokes vont s’efforcer d’en persuader les enfants, dès leur plus jeune âge. (…)

C’est là que le mouvement woke prend ses aspects les plus inquiétants : il ne fait pas mystère de sa volonté d’endoctriner les enfants. Pour les wokes les plus militants, comme les juristes Richard Delgado et Jean Stefancic (universitaires américains considérés comme les pères de la théorie critique de la race, NDLR), cette présence dans les écoles est le vrai signe de leur réussite : « Voir la théorie critique de la race prendre son essor dans l’éducation a été une source de grande satisfaction pour nous deux. » Les années d’école, de collège et de lycée sont désormais des années d’endoctrinement continu par des enseignants qui ont eux-mêmes été convertis au wokisme à l’université. Il y a là une vraie dimension totalitaire et on ne peut que penser à la manière dont communistes et fascistes se sont efforcés d’enrégimenter les jeunes.

L'intégralité de l'article est accessible ICI.

Madame, Monsieur,

L'ECLJ (European Centre for Law & Justice) est fier de vous présenter son nouveau rapport sur “La persécution des chrétiens ex-musulmans en France et en Europe” (cliquez ici pour lire).

Depuis mars 2021, l’ECLJ va à la rencontre d’anciens musulmans convertis au christianisme, en France et dans d’autres pays européens. Partout le constat est le même : si quitter l’islam est déjà difficile, se convertir au christianisme est encore plus dangereux.

De nombreux convertis nous ont témoigné des menaces et violences qu’ils ont subies en raison de leur amour pour le Christ. Des convertis sont battus, des jeunes filles sont séquestrées ou renvoyées « au bled » pour y être mariées de force… Souvent, les liens familiaux sont rompus : le converti doit se résigner à tout quitter pour suivre le Christ : sa famille, son emploi, son quartier. Il sont plusieurs centaines chaque année à témoigner ainsi de leur foi, souvent dans l’indifférence des pouvoirs publics, mais aussi, trop souvent, des autres chrétiens.

Un tel contrôle social et une telle violence ne sont pas acceptables en Europe: la liberté de quitter l’islam doit être garantie.

Téléchargez et partagez ce rapport sur cette page de notre site internet.

Signez notre pétition pour la défense de la liberté de religion

De Mgr André Léonard, Évêque émérite de Malines-Bruxelles, sur le site de la Nef :

Soyez rationnel devenez catholique

Matthieu Lavagna fait preuve d’une logique précise et convaincante dans son remarquable ouvrage (1), solidement documenté et très pédagogique, consacré à toutes les questions touchant la vérité du théisme, du christianisme et du catholicisme. J’en recommande vivement la lecture. Avec bonheur, il tord le cou à tous les poncifs d’un athéisme primaire cherchant à décrédibiliser la foi.

Dans cette brève recension, j’évoque rapidement quelques pistes complémentaires. L’auteur (l’A.) reprend la démarche permettant d’affirmer l’existence d’un Dieu créateur à partir de certaines propriétés du cosmos, comme, par exemple, le très fin réglage de nombreuses constantes de l’univers, réglage qui suppose une création par une Pensée intelligente. Mais il omet de s’interroger sur le fait que cet Univers, en vertu de son entropie croissante, est voué finalement à la mort par extinction totale. Étrange Créateur, vouant sa création au silence d’un trépas définitif !

Trois états de la Création

L’auteur aurait gagné à se pencher sur le texte de saint Paul (Rm 8, 18-27), qui voit dans l’Univers présent une création déchue, livrée à la vanité, soumise à la servitude de la corruption, mais avec l’espérance d’avoir part à la gloire de la Résurrection. Ce texte nous invite clairement à penser trois états de la Création : d’abord celui que nous connaissons, où toute vie va vers la mort et où les vivants ne peuvent survivre, quelque temps, qu’en tuant d’autres vivants, animaux ou plantes ; ensuite les Cieux nouveaux et la Terre nouvelle, où il n’y aura plus « ni mort, ni pleur, ni cri, ni peine, car l’ancien monde s’en est allé » (Ap 21, 4) et qui sont le séjour de Jésus ressuscité et de Marie dans la gloire de son Assomption. Car je présume que l’A. ne situe pas ce monde nouveau quelque part dans une galaxie du cosmos présent. En tout cas, cette promesse de la recréation eschatologique du Cosmos nous aide à supporter et à endurer, présentement, les souffrances du monde d’aujourd’hui, à la fois splendide, à certains égards, mais monstrueusement tragique, à beaucoup d’autres, où la mort a toujours le dernier mot.

Mais si l’A. est disposé, comme il le semble, à reconnaître qu’aucun voyage intersidéral ne nous permettra de rejoindre les corps glorieux de Jésus et de Marie, pourquoi ne fait-il pas de même concernant la chute originelle ? Pense-t-il que des fouilles en Asie ou en Afrique nous permettront de retrouver trace du Jardin d’Éden ?

Plutôt que d’attribuer aux premiers « hominisés », venant tout juste de recevoir le souffle de l’âme, une chute entraînant – Dieu sait comment – la sauvagerie du monde présent, pourquoi ne pas situer plutôt ce péché d’orgueil dans une autre dimension de l’Univers créé ?

Qu’on ne nous demande pas de décrire la Création originelle dans son état d’intégrité ! Notre langage de créatures pensantes, mais déchues, en est incapable. Il ne peut qu’évoquer de manière imagée une réalité qui dépasse notre entendement. De même que nous ne pouvons décrire adéquatement ni la Résurrection de Jésus, ni l’assomption de Marie, ni la beauté du monde nouveau, semblablement nous ne sommes pas en mesure de dessiner les contours de la Création originelle. Nous savons seulement que c’est par un péché d’orgueil qu’elle a perdu son innocence primordiale. L’humanité originelle (Adam et Ève, si vous y tenez) a préféré un monde à mesure simplement humaine à un Univers reçu de Dieu. Quant à la manière dont s’est produite cette déchéance, elle est tout aussi indescriptible que le scénario inverse par lequel, à la fin des temps, le Créateur restaurera, en mieux, sa Création originelle en faisant passer l’Univers présent de sa déchéance actuelle à ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle où habitera la justice ou la sainteté de Dieu (cf. 2 P 3, 8-13).

Dans la dédicace de l’exemplaire de son livre, envoyé en vue de la présente recension, l’A. a l’amabilité de rappeler que j’avais moi-même travaillé de nombreuses questions d’apologétique. Il évoque ainsi mon ouvrage Les raisons de croire (Sarment/Jubilé, 2010) dans les trois derniers chapitres duquel j’ai largement développé les questions qui concernent les trois états de la Création : son état originel, son état déchu et son état glorieux.

De toute manière, les perspectives eschatologiques de l’A. tout comme les miennes sont de nature à nous mettre en garde contre l’espèce de religion écologique qui est en train de se développer au sein de l’Église. Certes, nous devons traiter avec soin et respect la planète Terre, car nous n’en avons pas d’autre ici-bas, mais celle-ci n’est pas « la » Création, car elle fait seulement partie d’un état de la Création, son état déchu.

Mgr André Léonard

Évêque émérite de Malines-Bruxelles

(1) Matthieu Lavagna, Soyez rationnel devenez catholique !, MDN Productions/Marie de Nazareth, 2022, 430 pages, 24 €.

Signalons sur ces thèmes le livre du Père François Euvé, La science l´épreuve de Dieu ? Réponses au livre « Dieu, la science, les preuves », Salvator, 2022, 186 pages, 18 €.

Lorsque la vie bascule...

Une fiction de Jean-Pierre Snyers :

De Stefano Chiappalone sur la Nuova Bussola Quotidiana :

Stark, le sociologue agnostique qui appréciait la religion

17-08-2022

Rodney Stark, un éminent sociologue des religions, est décédé. En tant qu'agnostique, il a fait voler en éclats de nombreux lieux communs et préjugés, notamment anticatholiques. Selon Stark, la religion n'est en aucun cas "l'opium du peuple" et la société du troisième millénaire sera encore une société religieuse, malgré les prophéties positivistes. Avec un avenir même en Chine.

En lisant l'ouvrage de Rodney Stark, on passe de la considération de la religion comme "opium du peuple", selon la vulgate marxiste, à celle d'un facteur de civilisation et de progrès. Le plus grand sociologue des religions s'est éteint à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui des pages extrêmement significatives qui allient la rigueur scientifique à une prose extrêmement populaire, permettant même aux non-initiés d'entrer en contact avec ses études et de démystifier de nombreux lieux communs, démasquant ce subtil complexe d'infériorité dont souffrent de nombreux catholiques qui s'ébahissent devant les défauts qu'on leur attribue avant même de les vérifier.

La religion prendrait fin, la religion ne causerait que le mal, et la présence de multiples religions ferait en sorte que l'on ne croie en aucune. On pourrait résumer de cette façon certains des "dogmes" répandus parmi les gens du peuple et au-delà. Même parmi ses collègues, ces sociologues de la religion - dont Stark se moquait - qui, pourtant, méprisaient a priori leur " objet " d'étude. Avec La découverte de Dieu, le regretté sociologue "a voulu clore les comptes avec les universitaires spécialistes des religions, dont beaucoup - assez curieusement - ne sont pas religieux, détestent les religions et considèrent les personnes religieuses comme des arriérés incurables, si ce n'est qu'elles souffrent d'une maladie dont il faut chercher le remède", comme le rapporte le sociologue Massimo Introvigne, directeur du Cesnur et co-auteur de plusieurs titres avec Stark, qui n'avait aucun parti pris...

"Je ne suis pas catholique et je n'ai pas écrit ce livre pour défendre l'Église. Je l'ai écrit pour défendre l'histoire" : ainsi Stark dans ses faux témoignages. Comment démasquer plusieurs siècles d'histoire anti-catholique. Un titre que l'on attendrait d'un apologiste, pas d'un agnostique issu d'une famille luthérienne. De plus, il a enseigné à l'université de Washington et à l'université Baylor (une université baptiste) et compte des dizaines de publications. Outre les titres déjà mentionnés (publiés en italien par les Edizioni Lindau), nous trouvons, par exemple, Il trionfo del cristianesimo (Le triomphe du christianisme), dans lequel il renverse l'étiquette des "âges sombres" médiévaux, qui étaient au contraire denses en ferveur culturelle et en innovations technologiques (évidemment avec les moyens de l'époque). Ou La victoire de la raison, où Stark ose une opération considérée comme " blasphématoire " par le politiquement correct, à savoir combiner raison et religion. Et encore un seul vrai Dieu. Les conséquences historiques du monothéisme.

De KTO Télévision :

Marie Noël se nommait Marie Rouget. À Auxerre, où elle naquit le 16 février 1883 et où elle résida jusqu'à sa mort, à 84 ans, le 23 décembre 1967, on l'appelle toujours joliment « la fille poussée au son des cloches ». En Bourgogne, le souvenir de la vieille demoiselle est à tout jamais présent. C'est que la vie de Marie Rouget n'est pas commune. Bien longtemps, en effet, beaucoup ignorèrent que celle qui allait devenir Marie Noël, la Marie Noël qu'admirèrent Aragon, Colette, François Mauriac, Montherlant et qui obtint le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre, était l'auteur prolifique de récits, de chansons, de berceuses, de complaintes, de contes, de poèmes et de psaumes qui la délivraient de l'attente, des ténèbres, du doute et de l'effroi de la mort. Une vie de lutte incessante, au fil des mots, contre le mal auquel seul peut répondre l'amour. Tour à tour émerveillée, joyeuse et soumise, Marie Noël fut une catholique ardente et sincère, toute donnée à Dieu, jusque dans l'épreuve. Rebelle, elle dialogua néanmoins jusqu'à sa mort avec le Seigneur, feignant d'ignorer qu'on peut discuter tant que l'on veut avec Dieu, tôt ou tard, c'est Lui qui a le dernier mot. Ce film magnifique nous conte la vie hors du commun d'une fausse bigote à l'allure de redoutable « grenouille de bénitier », dont Montherlant a pu dire qu'elle était le plus grand poète français. Et l'on pense à André Chénier qui écrivit : « L'art ne fait que des vers. Le coeur seul est poète ». Une inoubliable promenade sur des chemins de poésie au pays de la sérénité, dans les pas d'une grande figure du christianisme qui, s'usant le corps et l'âme, se perdit dans la vie des autres.

UNE COPRODUCTION KTO/CAT PRODUCTION 2018 - Réalisé par Armand Isnard

Documentaire du 05/01/2019.

De l'Institut Européen de Bioéthique :

Fact-checking : les lois « pro-vie » aux Etats-Unis protègent aussi la vie des femmes enceintes

![]() - Fact-checking : les lois « pro-vie » aux Etats-Unis protègent aussi la vie des femmes enceintes

- Fact-checking : les lois « pro-vie » aux Etats-Unis protègent aussi la vie des femmes enceintes

![]() - Les grossesses pour autrui (GPA) présentent davantage de risques pour la femme

- Les grossesses pour autrui (GPA) présentent davantage de risques pour la femme

Des femmes contraintes d’avorter : une actualité qui reste méconnue

Selon un sondage de la BBC en mars 2022 sur la coercition liée à la procréation, 15% des femmes britanniques ont subi des pressions pour avorter. En outre, 3% des femmes interrogées se sont vues donner un comprimé ou une autre substance pour provoquer un avortement à leur insu.

![]() - Le nombre d’euthanasies monte en flèche au Canada

- Le nombre d’euthanasies monte en flèche au Canada

La situation évoquée est celle de l'Hexagone mais on n'aura aucune peine à faire le lien avec les réalités telles qu'elles se présentent chez nous.

AVORTEMENT, LE GRAND TABOU

VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER

« Il s’agit bien d’un programme, d’un business même, où s’enchevêtrent, dans une partouze qui suinte la mort, labos, associations et politiques. Rallongement des délais de l’IVG, suppression de la clause de conscience des médecins suppression des délais de réflexion et même possibilité d’une IMG pour « détresse psychosociale », c’est-à-dire la possibilité de tuer un bébé en parfaite santé à quelques heures de sa naissance au nom du désir individuel … »

Arthur de Watrigant, directeur adjoint de la rédaction

Retrouvez gratuitement plus de vingt pages d'enquête

Reportage sur IVG.net, investigations autour du planning familial ou de l'inquiétant monsieur Paulsen qui détient 100% du marché de l'infanticide par voie médicamenteuse, portrait de l'association Magnificat : ce dossier fleuve dresse un panorama de la situation.

Pour lire le dossier : https://lincorrect.org/wp-