Politique - Page 108

-

Wagner et Prigojine : quand Emmanuel Todd remet les montres à l'heure

-

L’Église cambodgienne se souvient des martyrs exécutés par les Khmers Rouges

Du site des Missions Etrangères de Paris :

Les catholiques cambodgiens rendent hommage aux 35 martyrs morts sous Pol Pot

27/06/2023

Le 17 juin, l’Église cambodgienne s’est souvenue des 35 catholiques cambodgiens morts en martyrs entre 1975 et 1979 durant le génocide du régime Khmer Rouge. Le processus de béatification a été ouvert en 2015. La célébration a eu lieu au mémorial de Taing Kauk, dans la province de Kompong Thom à une centaine de kilomètres de la capitale, en présence de nombreux prêtres, de plus de 3 000 fidèles et des préfets apostoliques de Phnom Penh, de Battambang et de Kampong Cham.

Le 17 juin, l’Église cambodgienne a célébré une messe en mémoire des martyrs catholiques tués durant le régime Khmer Rouge.

Le 17 juin dans le district de Tang Kork, dans la province de Kampong Thom (à environ 100 km de Phnom Penh, la capitale), plus de 3 000 catholiques cambodgiens, dont plusieurs évêques et de nombreux prêtres, ont célébré une messe en commémoration des membres du clergé, des religieux et des laïcs morts en martyrs sous le régime de Pol Pot, durant les années 1970. Selon Catholic Cambodia, durant la célébration, les martyrs ont été désignés comme les « pères » de la communauté catholique actuelle au Cambodge.

« Le témoignage des martyrs nous guide sur le chemin », a confié Mgr Olivier Schmitthaeusler (MEP), vicaire apostolique de Phnom Penh. Mgr Enrique Figaredo Alvargonzález, préfet apostolique de Battambang et Mgr Pierre Suon Hangly, préfet apostolique de Kampong Cham étaient également présents.

En 2015, l’Église locale a ouvert la phase diocésaine du processus de béatification de Mgr Joseph Chhmar Salas et de 34 autres martyrs tués sous le régime Khmer Rouge, a rappelé Catholic Cambodia. Mgr Salas et les autres martyrs ont été tués entre 1970 et 1977 durant les persécutions lancées par les Khmers Rouges de Pol Mot contre l’Église catholique.

Le père Paul Roeung Chatsirey, postulateur de la cause de béatification et directeur des Œuvres pontificales missionnaires au Laos et au Cambodge, explique que plusieurs collaborateurs ont aidé à « rassembler les témoignages, les preuves et les documents qui seront présentés au Saint-Siège ».

« Aujourd’hui, les choses sont très différentes »

Les pratiques religieuses ont été suspendues durant le régime de Pol Pot, qui a causé un génocide qui a fait environ 2 millions de morts au Cambodge entre 1975 et 1979, dans sa volonté de détruire tous ceux qui étaient considérés comme des traîtres et des antirévolutionnaires. Ainsi, les Khmers Rouges ont assassiné des laïcs, des catéchistes et des missionnaires cambodgiens, vietnamiens et français, y compris des membres des MEP (Missions Étrangères de Paris).

En s’adressant à l’assemblée, Mgr Schmitthaeusler a souligné combien la situation s’est améliorée depuis la fin des atrocités des Khmers Rouges. « Aujourd’hui, les choses sont très différentes, l’Église est nouvelle, il y a environ 23 000 croyants et plusieurs communautés qui sont très jeunes, majoritairement fondées par des gens qui ont rejoint la foi chrétienne seulement récemment », a-t-il ajouté. « Le Seigneur nous accompagne, et nous regardons toujours l’avenir avec espoir », a-t-il assuré.

Durant la célébration, les objets ayant appartenu à Mgr Salas ont également été présentés. Sa croix pectorale a notamment été exposée sur le site où il a vécu ses derniers jours. Cette croix pectorale lui a été donnée le 14 avril 1975, seulement trois jours avant que Pol Pot ne lance le début de la terreur Khmer Rouge au Cambodge. Prich Chun, âgé de 52 ans, se dit heureux d’avoir pu participer à cette célébration. « C’est la première fois que j’assiste à une messe commémorative ici, et je remercie le Seigneur pour cela. »

(Avec Ucanews)

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Histoire, International, Persécutions antichrétiennes, Politique, Témoignages 0 commentaire -

La peur est l’un des pires ennemis de notre vie chrétienne (12ème dimanche du T.O.)

D'Anne Kurian sur zenit.org (archive juin 2020) :

Angélus : « la peur est l’un des pires ennemis de notre vie chrétienne »

Le sentiment que Dieu nous abandonne (Traduction intégrale)

La peur est l’un des pires ennemis de notre vie chrétienne », a affirmé le pape François lors de l’angélus qu’il célébrait ce 21 juin 2020, place Saint-Pierre.

Introduisant la prière mariale depuis une fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre, le pape a médité sur trois situations d’épreuve du chrétien : la tentation d’édulcorer le message de l’Évangile ; la persécution ; le sentiment que Dieu l’a abandonné.

« Parfois, a-t-il souligné, l’on sent cette aridité spirituelle ; nous ne devons pas avoir peur. Le Père prend soin de nous, parce que notre valeur est grande à ses yeux. Ce qui importe est la franchise, c’est le courage du témoignage de foi : “reconnaître Jésus devant les hommes” et avancer en faisant du bien. »

Voici notre traduction de sa méditation.

Paroles du pape François

Chers frères et sœurs, bonjour !

Dans l’Évangile de ce dimanche (cf. Mt 10,26-33) résonne l’invitation que Jésus adresse à ses disciples à ne pas avoir peur, à être forts et confiants face aux défis de la vie, en les prévenant des adversités qui les attendent. Le passage d’aujourd’hui fait partie du discours missionnaire, par lequel le Maître prépare les Apôtres à leur première expérience d’annonce du Royaume de Dieu. Jésus les exhorte avec insistance à “ne pas avoir peur”. La peur est l’un des pires ennemis de notre vie chrétienne. Jésus exhorte : “N’ayez pas peur”, “n’ayez pas peur”. Et Jésus décrit trois situations concrètes qu’ils auront à affronter.

D’abord l’hostilité de tous ceux qui voudraient réduire au silence la Parole de Dieu, en l’édulcorant ou en faisant taire ceux qui l’annoncent. Dans ce cas, Jésus encourage les Apôtres à diffuser le message de salut qu’Il leur a confié. Pour le moment, Il l’a transmis avec soin, presque en secret, dans le petit groupe des disciples. Mais ils devront le dire “dans la lumière”, c’est-à-dire ouvertement, et annoncer “sur les places” – comme le dit Jésus – c’est-à-dire publiquement, son Évangile.

La deuxième difficulté que les missionnaires du Christ rencontreront est la menace physique contre eux, c’est-à-dire la persécution directe contre leurs personnes, jusqu’à la mort. Cette prophétie de Jésus s’est réalisée en tous temps : c’est une réalité douloureuse, mais elle atteste de la fidélité des témoins. Combien de chrétiens sont persécutés aujourd’hui encore dans le monde entier ! Ils souffrent pour l’Évangile avec amour, ce sont les martyrs de nos jours. Et nous pouvons dire avec certitude qu’ils sont plus nombreux que les martyrs des premiers temps : tant de martyrs, simplement pour le fait d’être chrétiens. A ces disciples d’hier et d’aujourd’hui qui souffrent la persécution, Jésus recommande : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme » (v. 28). Il ne faut pas se laisser inquiéter par ceux qui cherchent à éteindre la force évangélisatrice par l’arrogance et la violence. En effet, ils ne peuvent rien contre l’âme, c’est-à-dire contre la communion avec Dieu : cela, personne ne peut l’enlever aux disciples, car c’est un don de Dieu. La seule peur que le disciple doit avoir est celle de perdre ce don divin, la proximité, l’amitié avec Dieu, en renonçant à vivre selon l’Évangile et en se donnant ainsi la mort morale, qui est l’effet du péché.

Le troisième type d’épreuve que les Apôtres auront à affronter, Jésus l’indique dans le sentiment que certains pourront expérimenter, que Dieu lui-même les a abandonnés, en restant distant et silencieux. Ici aussi il exhorte à ne pas avoir peur, car, même en traversant ces autres embûches, la vie des disciples est solidement dans les mains de Dieu, qui nous aime et qui nous protège. Ce sont comme les trois tentations : édulcorer l’Évangile, le diluer ; deuxièmement, la persécution ; et troisièmement, le sentiment que Dieu nous a laissés seuls. Jésus aussi a souffert cette épreuve au Jardin des oliviers et sur la croix : “Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?”, dit Jésus. Parfois l’on sent cette aridité spirituelle ; nous ne devons pas avoir peur. Le Père prend soin de nous, parce que notre valeur est grande à ses yeux. Ce qui importe est la franchise, c’est le courage du témoignage de foi : “reconnaître Jésus devant les hommes” et avancer en faisant du bien.

Que la Très Sainte Vierge Marie, modèle de confiance et d’abandon à Dieu à l’heure de l’adversité et du danger, nous aide à ne jamais céder au découragement, mais à toujours nous confier à Lui et à sa grâce, plus puissante que le mal.

-

En Angleterre et au Pays de Galles : une "tragédie nationale"

De Madeleine Teahan sur Catholic News Agency :

Augmentation des taux d'avortement en Angleterre et au Pays de Galles ; les pro-vie déclarent qu'il s'agit d'une "tragédie nationale".

23 juin 2023

Les militants pro-vie ont déclaré que l'ampleur de l'avortement en Angleterre et au Pays de Galles était une "tragédie nationale" après que les statistiques officielles publiées par le ministère de la Santé et des Affaires sociales le 22 juin ont montré une augmentation significative du nombre d'avortements l'année dernière.

Entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, 123 219 avortements ont été pratiqués par des résidents d'Angleterre et du Pays de Galles, contre 105 488 avortements au cours des six premiers mois de 2021, ce qui représente une augmentation de 17 % en l'espace d'un an seulement.

" C'est une tragédie nationale ", a déclaré Catherine Robinson, porte-parole de Right to Life UK, dans un communiqué publié le 22 juin. Mme Robinson a fait remarquer que l'année 2021 a connu le plus grand nombre d'avortements jamais enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sur l'ensemble de l'année, soit 214 256.

"Chacun de ces avortements représente un échec de notre société à protéger la vie des bébés dans l'utérus et un échec à offrir un soutien total aux femmes ayant des grossesses non planifiées", a-t-elle déclaré.

L'avortement est légal en Angleterre et au Pays de Galles jusqu'à 24 semaines de gestation, sauf si l'on pense que le bébé est handicapé, auquel cas les avortements peuvent être pratiqués jusqu'à la naissance.

L'augmentation notable du nombre d'avortements intervient dans un contexte de pressions en faveur de la dépénalisation de l'avortement, qui autoriserait effectivement l'avortement jusqu'à la naissance, quelle qu'en soit la raison, en Angleterre et au pays de Galles.

Les militants pro-avortement soutiennent que la décriminalisation est nécessaire après que l'affaire Carla Foster a fait la une des journaux britanniques la semaine dernière. L'affaire a révélé que Carla Foster avait obtenu illégalement des pilules abortives alors qu'elle était enceinte de 32 à 34 semaines, ce qui a valu à cette mère de trois enfants une peine de deux ans d'emprisonnement.

Depuis la pandémie de COVID-19, l'Angleterre et le Pays de Galles autorisent les prestataires de services d'avortement à envoyer par courrier des pilules abortives que les femmes peuvent prendre chez elles si elles sont enceintes de 10 semaines ou moins, mais Mme Foster a menti sur l'état d'avancement de sa grossesse afin d'obtenir les pilules et d'avorter sa fille, Lily, qu'elle a mise au monde mort-née.

"Le rapport sur cette augmentation significative du nombre d'avortements a été publié alors que les militants de l'avortement, menés par le BPAS [British Pregnancy Advisory Service], utilisent cyniquement le cas tragique de la mort de Baby Lily entre 32 et 34 semaines de gestation pour demander la décriminalisation totale de l'avortement, ce qui autoriserait l'avortement pour n'importe quelle raison jusqu'à la naissance", a déclaré Mme Robinson dans son communiqué.

"Il semble que ce nombre tragique de vies perdues à cause de l'avortement ne soit pas suffisant pour les militants de l'avortement, et ils sont déterminés à faire tout ce qu'ils peuvent pour introduire une législation extrême sur l'avortement qui verrait probablement encore plus de vies perdues à cause de l'avortement", a-t-elle ajouté.

Mme Robinson a demandé le rétablissement des rendez-vous en personne avant les avortements afin que la gestation des bébés puisse être évaluée avec précision.

"À 32-34 semaines, soit environ huit mois de gestation, Baby Lily était un enfant humain pleinement formé. Si sa mère avait eu un rendez-vous en personne avec le BPAS, elle serait encore en vie", a déclaré Mme Robinson.

Mme Robinson a également demandé une enquête approfondie sur le BPAS pour avoir envoyé des pilules abortives à une femme dont le bébé était né 22 semaines après la limite fixée pour les avortements à domicile.

"Le gouvernement doit rejeter fermement toute modification de la législation visant à rendre l'avortement légal jusqu'à la naissance, comme le proposent les militants de l'avortement, BPAS en tête, qui utilisent ce cas tragique pour demander la suppression de davantage de garanties en matière d'avortement et l'introduction de l'avortement jusqu'à la naissance", a-t-elle déclaré.

Madeleine est l'ancienne rédactrice en chef adjointe du Catholic Herald. Elle a contribué à Sky News, BBC News, Woman's Hour, Beyond Belief et à de nombreux autres programmes. Elle contribue également régulièrement à l'émission Pause For Thought sur BBC Radio 2.

-

Le gouverneur du Mississippi proclame le mois de juin 'mois de l'inviolabilité de la vie'.

De kath.net/news :

Le gouverneur du Mississippi déclare le mois de juin 'mois de l'inviolabilité de la vie'.

23 juin 2023

Chaque vie est un don de Dieu, qui a donné à chaque personne une valeur et un potentiel infinis, a souligné le gouverneur Reeves dans la proclamation.

Tate Reeves, le gouverneur de l'État américain du Mississippi, a déclaré pour la deuxième fois le mois de juin "mois de l'inviolabilité de la vie". Le premier "mois de l'inviolabilité de la vie" a été le mois de juin 2022, à l'occasion de l'annulation par la Cour suprême des États-Unis de l'arrêt sur l'avortement "Roe v. Wade". Le cas à l'origine de cette annulation était une loi sur l'avortement de l'État du Mississippi.

Le gouverneur Reeves a émis à cette occasion une proclamation invitant tous les citoyens de l'État à se souvenir du caractère sacré de la vie, de la conception à la mort naturelle. Chaque vie est un cadeau de Dieu, qui a donné à chaque personne une valeur et un potentiel infinis, a écrit le politicien.

Chaque vie est précieuse, chaque individu est créé à l'image de Dieu, poursuit la proclamation. Reeves cite le passage du Psaume 139 qui correspond à cette constatation : "C'est toi qui as créé mes entrailles, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te remercie de m'avoir façonné de manière si étonnante et merveilleuse. Je le sais bien : merveilleuses sont tes œuvres". (Ps 139,13-14)

Reeves a rappelé qu'en janvier 1984, le président américain Ronald Reagan avait instauré la première "Journée de l'inviolabilité de la vie humaine". "Les valeurs et les libertés auxquelles nous tenons en tant qu'Américains reposent sur notre engagement à maintenir la vie humaine inviolable", avait alors déclaré Reagan. Le premier des "droits inaliénables" proclamés par la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis est le droit à la vie, qui a été donné par le Créateur à tous les êtres humains, jeunes ou vieux, forts ou faibles, en bonne santé ou malades. L'avortement appauvrit la société, non seulement à cause des vies qui ne sont pas vécues et des contributions qui ne sont pas apportées, mais aussi à cause de l'érosion du sens de la valeur et de la dignité de chaque personne. En dévalorisant une catégorie de personnes, on dévalorise tout le monde, constatait alors Reagan.

Lire également : Le soutien à la vie aux États-Unis progresse à petits pas

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, International, Politique, Société 0 commentaire -

Ne fermons pas les yeux sur la persécution religieuse

Du site de l'Aide à l'Eglise en Détresse :

Communiqué: Ne fermons pas les yeux sur la persécution religieuse

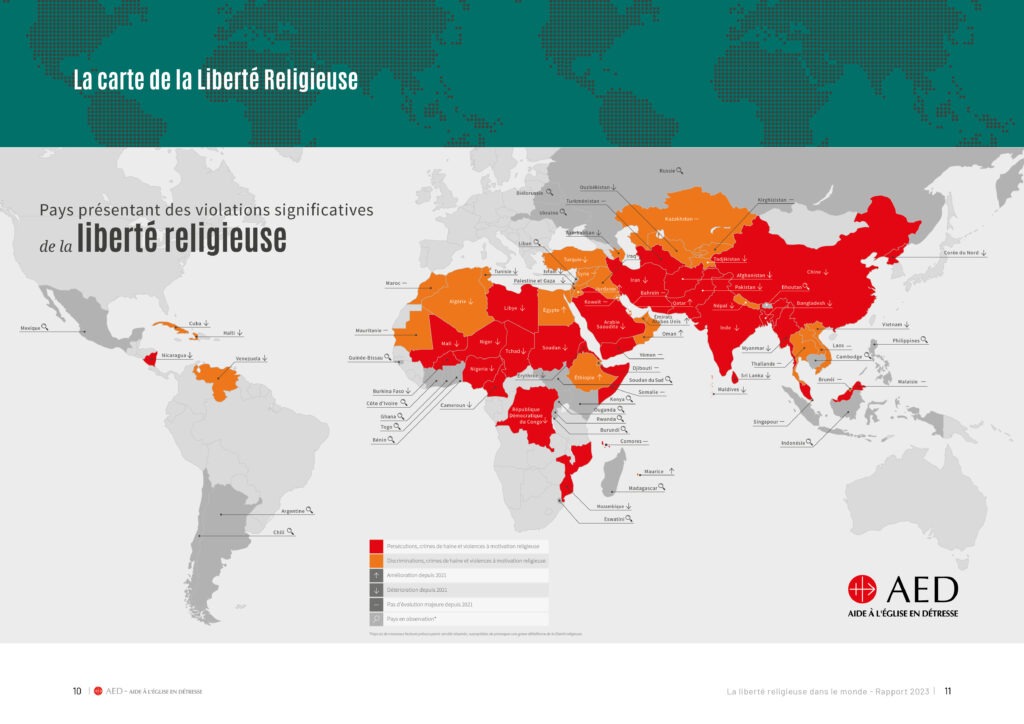

Le 22 juin 2023, l’AED publie la 16ème édition de son Rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Les conclusions sont sans appel :

- 62,5% de la population mondiale vit dans des pays où la liberté religieuse est gravement violée, ce qui représente 62 pays sur les 196 étudiés.

- 28 pays sont classés dans la catégorie rouge rassemblant les persécutions les plus fortes, dont le Nicaragua.

- La liberté religieuse s’est fortement déteriorée depuis le précédent rapport de 2021 (dégradation dans 47 pays et amélioration dans 9 pays).

Afrique : Liberté religieuse en berne

- L’Afrique est le continent le plus concerné par les violations de la liberté religieuse, puisque 21 pays sur les 54 connaissent des niveaux dangereux de persécution et 12 autres de graves menaces de contagion à leurs frontières. La cause principale, outre la pauvreté et les guerres civiles, est l’expansion des groupes terroristes islamistes.

- En Asie, les pouvoirs nationalistes ethnoreligieux instrumentalisent la religion à des fins politiques par le biais de lois anti-conversion et anti-blasphème opprimant les minorités religieuses.

De manière générale, le contexte de la pandémie du Covid et de la guerre en Ukraine a détourné les yeux de la communauté internationale sur ces violations majeures créant un climat d’impunité mondiale inédit.

Agissons !

Face à ces constats, l’AED :

- Rappelle l’importance capitale de maintenir le droit à la liberté religieuse, tel que précisé dans l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, comme condition essentielle à la paix dans le monde.

- Exhorte les pouvoirs publics, ainsi que les citoyens, à « ne pas fermer les yeux » ni même à détourner le regard à cause de considérations économiques ou politiques, sur la persécution religieuse. A cette fin, elle présentera son Rapport, publié en 6 langues, au Parlement européen, et en France, au Sénat et à l’Assemblée nationale.

- Continuera d’informer et d’aider concrètement les victimes des persécutions religieuses par son action dans 128 pays.

« Nous ne pouvons pas rester sans agir devant tant de cas de violations de la liberté religieuse, prévient Benoît de Blanpré, directeur de l’AED en France. Les gouvernements doivent être amenés à respecter les minorités religieuses et, de manière générale, laisser une place au religieux dans la sphère sociale. Des normes en matière de droits de l’homme, dont la liberté religieuse, existent et doivent être défendues par la communauté internationale ».

Communiqué de presse, Mareil-Marly, le 22 juin 2023.

Télécharger ici le Dossier de presse

-

Le "nettoyage religieux" menace l'existence des chrétiens arméniens

De Peter Pinedo sur Catholic News Agency :

Le "nettoyage religieux" menace l'existence des chrétiens arméniens, avertissent les défenseurs des droits de l'homme

21 juin 2023

La guerre actuelle entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie menace l'existence des communautés chrétiennes dans le Proche-Orient, a averti l'ancien ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale Sam Brownback et d'autres dirigeants chrétiens lors d'une conférence de presse tenue mardi.

Les déclarations de M. Brownback ont été faites quelques jours seulement après son retour d'un voyage d'enquête en Arménie avec le groupe chrétien de défense des droits de l'homme Philos Project. M. Brownback, qui est catholique, a qualifié l'invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan islamique et le blocus de la région du Haut-Karabakh de dernière tentative de "nettoyage religieux" de la nation chrétienne.

"L'Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie, étrangle lentement le Haut-Karabakh", a déclaré M. Brownback. "Ils s'efforcent de rendre la région invivable afin que la population arméno-chrétienne de la région soit forcée de partir, c'est ce qui se passe sur le terrain. L'ambassadeur a ajouté que si les États-Unis n'intervenaient pas, "nous verrions à nouveau une ancienne population chrétienne forcée de quitter sa patrie".

M. Brownback a demandé au Congrès d'adopter une "loi sur les droits de l'homme au Nagorno-Karabakh" afin "d'établir des garanties de sécurité de base pour la population du Nagorno-Karabakh". Il a également demandé aux États-Unis de rétablir les sanctions précédemment appliquées à l'Azerbaïdjan si ce dernier poursuivait son blocus.

Les chrétiens du Proche-Orient ont déjà fait l'objet d'attaques similaires par le passé, a déclaré M. Brownback. Toutefois, selon l'ancien ambassadeur, cette fois-ci, le nettoyage religieux est "perpétré avec des armes fournies par les États-Unis et soutenu par la Turquie, membre de l'OTAN".

Coincée entre les nations musulmanes de la Turquie et de l'Azerbaïdjan dans le sud du Caucase, l'Arménie a des racines chrétiennes qui remontent à l'Antiquité. Aujourd'hui, la population est chrétienne à plus de 90 %, selon un rapport de 2019 du département d'État américain.

Le conflit autour de la région du Haut-Karabakh dure depuis que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux anciens territoires soviétiques, ont revendiqué la terre pour eux-mêmes après la dissolution de l'Union soviétique. Après la première guerre du Haut-Karabakh en 1994, l'Arménie a pris le contrôle principal du Haut-Karabakh.

Les tensions entre les deux nations ont de nouveau débouché sur un conflit militaire en septembre 2020, lorsque les troupes azerbaïdjanaises ont tenté de prendre le contrôle de la région contestée. Le conflit ouvert n'a duré qu'environ deux mois, la Russie ayant négocié un accord de paix en novembre.

Le conflit a permis à l'Azerbaïdjan de prendre le contrôle de vastes étendues de la région. Le seul point d'accès de l'Arménie au Haut-Karabakh est alors une mince bande de terre appelée "corridor de Lachin".

Une étude publiée dans la revue Population Research and Policy Review estime que 3 822 Arméniens et au moins 2 906 Azerbaïdjanais ont été tués au cours du conflit de 2020. Aujourd'hui, le blocus azerbaïdjanais du corridor de Lachin, en place depuis décembre, paralyse les infrastructures arméniennes dans le Haut-Karabakh.

"La situation est extrêmement urgente et existentielle", a déclaré Robert Nicholson, président du projet Philos. "Il s'agit de la plus ancienne nation chrétienne qui, pour la deuxième fois en l'espace d'un siècle, est confrontée à la possibilité d'un génocide. Il faisait référence à la mort de près de 1,5 million d'Arméniens il y a plus d'un siècle, dans les dernières années de l'Empire ottoman, que les États-Unis reconnaissent aujourd'hui comme un génocide, ce que la Turquie a vivement dénoncé.

Selon M. Nicholson, 500 tonnes de matériel humanitaire sont "incapables d'entrer dans le Haut-Karabakh en raison du blocus que l'Azerbaïdjan a imposé à cette région". "Le gaz naturel ne circule plus depuis le mois de mars et les autres sources d'énergie, comme l'électricité, sont au mieux sporadiques", a ajouté M. Nicholson. "Des familles ont été séparées. Des opérations chirurgicales ont été annulées. Les 120 000 personnes à l'intérieur du [Nagorno-Karabakh] ont vraiment besoin d'aide".

Bien qu'une grande partie de la couverture médiatique de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan l'ait caractérisée comme un simple conflit territorial, selon Brownback et Nicholson, il s'agit plutôt d'un conflit idéologique et religieux.

"En fait, il ne s'agit pas seulement d'un conflit territorial", a déclaré M. Nicholson. "Bien qu'il y ait des questions territoriales, je considère ce conflit comme un conflit de valeurs. Selon M. Nicholson, "les Arméniens ne demandent pas grand-chose". "Les Arméniens que nous avons rencontrés, et nous en avons rencontré beaucoup, n'avaient que des exigences minimales", a-t-il déclaré. "Ils veulent vivre dans leur patrie, et ils veulent le faire en toute sécurité.

Malgré les dangers, M. Nicholson a déclaré que le sort des communautés chrétiennes arméniennes "n'est pas une cause perdue". "Il est choquant de constater qu'en dépit de toutes les menaces auxquelles elle est confrontée, l'Arménie est en fait très dynamique", a déclaré M. Nicholson. "Les États-Unis peuvent jouer un rôle très constructif en aidant ces différentes parties, qui sont toutes deux nos alliées, à trouver une solution pacifique et juste pour mettre fin au conflit.

Peter Pinedo est correspondant de CNA à Washington. Diplômé de l'Université franciscaine, Peter a travaillé auparavant pour Texas Right to Life. Il est premier lieutenant dans la réserve de l'armée américaine.

Lien permanent Catégories : Actualité, Christianisme, International, Islam, Politique, Témoignages 0 commentaire -

Le G7 et l'ONU font pression pour que l'avortement devienne un "droit de l'homme"

De Luca Volontè sur la Nuova Bussola Quotidiana :

CULTURE DE MORT

Le G7 et l'ONU font pression pour que l'avortement devienne un "droit de l'homme".22-06-2023

Le pouvoir de vie et de mort sur l'enfant à naître ne suffit plus : les pressions se multiplient pour l'inclure dans les droits de l'homme et encercler ainsi ceux qui veulent encore proclamer, au contraire, le droit à la vie. À la tête de cet assaut, une alliance mortelle dirigée par Biden, l'Union européenne et les Nations unies.

Du G7 à l'ONU, la pression monte pour codifier l'avortement comme un "droit de l'homme". La bataille pour la protection de la vie humaine se poursuit sans relâche dans le monde entier et, pour l'instant, la position italienne est attentiste.

Pourtant, la pression était évidente lorsque l'administration Biden et les autres membres du Groupe des Sept (Allemagne, Canada, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) ont introduit la "santé et les droits sexuels et reproductifs", un euphémisme invoqué pour l'avortement, ainsi que "l'avortement sûr et légal et les soins post-avortement" comme partie essentielle de la "couverture sanitaire universelle" dans le communiqué final des dirigeants du G7 à Hiroshima (17-21 mai). Lors de la réunion annuelle, les priorités des pays du G7 dans un certain nombre de domaines, notamment la sécurité mondiale, la politique économique et, parmi les droits de l'homme, l'avortement, le mariage et les droits des LGBTI, sont apparues encore plus clairement. D'ailleurs, sur cette dernière question des privilèges des LGBTI, il suffit de rappeler les polémiques internationales ridicules déclenchées par le Premier ministre canadien Trudeau et son gouvernement contre l'Italie et le président Meloni.

Plus invasive encore est la pression exercée par les États-Unis sur le gouvernement hôte japonais, qui a été contraint de débattre au Parlement d'un projet de loi en faveur du mariage gay précisément pendant les journées du G7 et de promettre de l'approuver à la majorité du parti conservateur dans un délai très court, ce qui s'est produit ces derniers jours. Les Nations Unies ne sont pas en reste, qui depuis plusieurs années promeuvent de plus en plus effrontément, sans jamais l'avoir codifié au niveau international, l'avortement dans tous les pays du monde et à travers tous les instruments d'intervention, même humanitaires, qui relèvent de leur compétence.

Les États-Unis et l'UE ont récemment tenté un blitz lors de la dernière conférence sur la population, l'éducation et le développement durable en avril dernier, dont nous avons rendu compte dans La Bussola. À cette occasion, la tentative des délégations des États-Unis et de l'UE d'inclure la promotion de la controversée "éducation sexuelle globale" dans le document final avait été déjouée grâce à l'opposition de 22 pays (Algérie, Arabie saoudite, Biélorussie, Brunei, Cameroun, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Irak, Iran, Libye, Mali, Mauritanie, Nigeria, République démocratique du Congo, Russie, Sénégal, Syrie, Ouganda, Yémen et Zimbabwe) qui ont contrecarré la menace.

Aujourd'hui, un nouvel assaut se prépare pour inclure l'avortement, la santé sexuelle et reproductive et l'éducation à la contraception, dans la Déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle, un document qui sera adopté par l'Assemblée générale du 12 au 20 septembre 2023. Selon les experts juridiques et les défenseurs de la famille pro-vie d'Adf International, c'est en septembre prochain que l'engagement de Biden et de son administration en faveur de la diffusion (imposition) du droit universel à l'avortement sera encore plus évident. En effet, écrit la juriste Rachana Chhin dans Daily Signal, le magazine quotidien en ligne soutenu par la prestigieuse Heritage Foundation, "étant donné l'influence d'une déclaration politique sur les priorités des gouvernements du monde entier, c'est la cible parfaite pour chercher une référence à l'avortement comme un "droit de l'homme", renforçant ainsi le mensonge selon lequel le meurtre de la vie à naître est un droit international".

Bien sûr, personne ne s'oppose aux améliorations nécessaires des soins de santé dans tous les pays du monde, mais inclure l'avortement parmi les services "nécessaires" contreviendrait au moins au droit souverain des États de déterminer au niveau national quels soins de santé sont considérés comme "essentiels" dans leur pays. Du côté de l'administration Biden, hélas, se trouvent non seulement la plupart des pays européens, à l'exception de la Hongrie et de la Pologne, mais aussi les fondations philanthropiques de Soros, Gates et Rockefeller, qui contrôlent et financent déjà, comme nous l'avons décrit dans La Bussola, la plupart des hauts représentants des droits de l'homme et des multinationales de l'avortement telles que l'IPPF, Marie Stopes International, le Centre pour les droits reproductifs, etc.

Si l'avortement était considéré comme un droit humain international, ou au moins "essentiel" dans le cadre de la "couverture sanitaire universelle", une pression immense pourrait être exercée sur tous les pays du monde pour qu'ils abolissent d'abord la criminalisation de l'avortement et qu'ils abrogent ensuite les réglementations nationales pro-vie. N'oublions pas que toutes ces actions malveillantes sont encouragées en sachant parfaitement qu'il n'existe pas de "droit de l'homme" international à l'avortement. Du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît que "tout être humain" a un droit inhérent à la vie (article 6.1) et interdit aux États d'appliquer la peine de mort aux femmes enceintes (article 6.4), au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui stipule que "tous les enfants et adolescents" doivent bénéficier de mesures spéciales de protection et d'assistance (article 10.3), à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui reconnaît que : "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique adéquate, aussi bien avant [souligné par nous] qu'après la naissance", il n'existe aucune preuve de l'existence d'un droit humain à l'avortement.

La pression de Biden, de l'UE, du G7 et des lobbies meurtriers est énorme mais, d'un autre côté, la coalition des pays de la Déclaration du Consensus de Genève d'octobre 2020 et d'autres pays d'Afrique et d'Asie continuent de s'opposer à ces tentatives de légalisation et de promotion de l'avortement. A 9 mois de l'entrée en fonction du gouvernement de Giorgia Meloni, il est légitime de se demander : "L'Italie restera-t-elle du côté des USA néocolonialistes, de l'UE, des lobbies et des avorteurs, ou défendra-t-elle la vie et la compétence nationale ?"

-

Juan Donoso Cortès, un penseur pour notre temps

Juan Donoso Cortès, catholique et traditionaliste : la célébrité européenne

La Communauté de Madrid commémore le 170e anniversaire de la mort de Juan Donoso Cortés (1853-2023) en publiant un catalogue virtuel « Donoso »[1]. Une intéressante approche de la vie et de l’œuvre du marquis de Valdegamas qui fut le secrétaire personnel de la reine, puis régente, Marie Christine de Bourbon-Siciles et de sa fille, la reine Isabelle II, ainsi qu’un homme politique, philosophe et écrivain de premier plan reconnu et célébré de son temps dans toute l’Europe. Depuis la disparition prématurée de Donoso Cortès à l’âge de quarante-quatre ans (1809-1853), l’intérêt et la fascination que suscitent l’homme et sa pensée dans les milieux intellectuels et universitaires du monde ne se sont jamais vraiment démentis. Les articles et les livres qui lui ont été consacrés ne se comptent plus. La thèse que soutiendra dans quelques jours le doctorant José Antonio Pérez Ramos à l’Université CEU San Pablo de Madrid n’en est somme toute qu’un exemple récent. En France, Arnaud Imatz a publié en 2013 aux Éditions du Cerf « Juan Donoso Cortès, Théologie de l’histoire et crise de civilisation (dans la collection « La nuit surveillée » dirigée par Chantal Delsol). Son livre plus récent Résister au dénialisme en histoire (2023), contient un long chapitre sur le marquis de Valdegamas que nous reproduisons avec l’aimable autorisation de l’éditeur Perspectives Libres.

Lien permanent Catégories : Christianisme, Culture, Foi, Histoire, Idées, Livres - Publications, Politique 0 commentaire -

Bruxelles, ce 23 juin : rencontre avec l'auteur de "Paroles de mères-veilleuses"

Paroles de mères-veilleuses : rencontre avec l'auteur

Ce vendredi 23 juin à Bruxelles :

Au coeur de leurs quotidiens bousculés, les mères des enfants ou d’adultes en situation de handicap paient un lourd tribut : une charge mentale accrue, l’explosion des cellules familiales entraînant souvent une précarité financière marquée, la confrontation aux dédales administratifs laborieux, une incapacité matérielle de mener une vie professionnelle pleine et entière, outre la question inéluctable des lendemains : Que deviendront nos enfants sans nous ?

Visibiliser les parcours de vie des Mamans d’enfants différents, leur donner la parole pour décrire leurs trajets quotidiens, leurs joies et leurs peines, leurs interrogations concrètes d’aujourd’hui et pour demain est une démarche essentielle pour faire avancer plus rapidement celles et ceux qui au sein des lieux de pouvoir ont l’obligation morale d’accélérer les dossiers et faire des droits les plus fondamentaux ainsi que des libertés attenantes une réalité tangible. (extraits du communiqué de la FNAC)

C’est précisément la démarche qu’a effectuée Céline Fremault, députée, ancienne ministre en charge du handicap, en recueillant le vécu des mamans d’enfants différents, et celui de plusieurs d'entre eux.

A l'invitation d'André du Bus et d'Estelle Maeckelbergh, elle viendra présenter son recueil de « Paroles de mères-veilleuses » le vendredi 23 juin à 18h00 à l’Arche Bruxelles, rue de Chambery 23 à 1040 Etterbeek.

Vous y êtes les bienvenus !

-

Un mouvement politique alternatif est-il possible ?

De Paul Vaute pour Belgicatho, un tour d'horizon de ce qui fut tenté, ces dernières décennies, en faveur d'une Belgique fidèle à son héritage chrétien et unie dans ses diversités. Ce n'est pas un bulletin de victoires, on l'aura compris. Mais il est de bonnes raisons pour ne pas céder au découragement.

Dans un précédent article [1], je me suis attaché à montrer comment et à quel point les partis issus du monde chrétien – le Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) et les Engagés – se sont détournés d'un engagement cohérent avec leur identité initiale, leur programme se réduisant tout au plus à un ersatz aseptisé, adapté aux dominantes sociologiques du monde occidental contemporain. La fidélité à l'idéal ne pèse pas bien lourd devant l'impératif de faire des voix, donc de mettre un produit concurrentiel sur le marché électoral. Les médias estampillés chrétiens ont suivi la même pente, que ce soit par opportunisme ou par versatilité convictionnelle. Nul ne s'en étonne plus aujourd'hui.

Il s'agit à présent de s'interroger sur les propositions politiques alternatives, ou plutôt sur les tentatives en ce sens, qui n'ont pas manqué depuis l'apparition des prémices de la dérive. Plus largement, nous devons nous demander sous quelle forme reprendre les combats désertés par les héritiers plus ou moins renégats de "la droite" catholique, antilibérale et antisocialiste, nationale et royaliste. La voie des groupes de réflexion, des lobbies et/ou des écoles de cadres a été fréquemment empruntée. Elle n'est pas nécessairement exclusive de la constitution de forces représentant une menace comparable mutatis mutandis à celle qui, venue naguère des petites listes FDF (Front démocratique des francophones), RW (Rassemblement wallon) et VU (Volksunie), favorisa la "conversion" des partis traditionnels au fédéralisme (à deux / trois) au cours des années '60 et '70.

Impossible néanmoins d'être complet dans cet inventaire. Ni ma mémoire, ni mes archives ne peuvent prétendre à l'exhaustivité. Je n'entends pas davantage, m'étant personnellement impliqué dans certaines des initiatives ici évoquées, désigner des responsables de l'échec ou de la non-durabilité, comme si je les avais observés depuis Sirius. Qu'on voie plutôt ici un essai de typologie des différentes actions entreprises avec plus ou moins de bonheur, suivi de quelques leçons à en tirer.

[1] "Des Sociaux-chrètiens aux Engagés, d'une vacuité à l'autre", 8 mai 2023, http://www.belgicatho.be/archive/2023/05/07/des-sociaux-chretiens-aux-engages-d-une-vacuite-a-l-autre-6441946.html#more.

-

Persécution et assassinats sont devenus le lot quotidien des catholiques nigérians

De Peter Pinedo sur le National Catholic Register :

Un évêque nigérian décrit la persécution et les assassinats de catholiques : c'est devenu un phénomène quotidien

L'évêque nigérian Wilfred Anagbe s'est entretenu avec l'ANC en juin 2023 pour évoquer la persécution et des meurtres de catholiques dans son pays, qui ont pris une telle ampleur ces dernières années que, selon lui, "c'est devenu un événement quotidien".

19 juin 2023

Le diocèse de Makurdi de Mgr Anagbe, dans l'État de Benue au Nigeria, fait partie des communautés les plus durement touchées par cette persécution de plus en plus violente.

Le vendredi saint dernier, des dizaines de personnes ont été tuées lorsque des hommes armés musulmans ont attaqué une école primaire dans le village de Ngban, qui sert de refuge à une centaine de fermiers chrétiens déplacés et à leurs familles. L'attaque du 7 avril a fait 43 morts et plus de 40 blessés.

"Si vous voyez la vidéo, vous allez pleurer", a déclaré l'évêque Anagbe. "Ils sont venus et les ont tous massacrés. "Et [malgré] tout ce qui s'est passé, il n'y a eu aucune arrestation. Le gouvernement n'est pas prêt à prendre des mesures à ce sujet", a-t-il ajouté. "Le Nigeria n'est pas un pays comme les États-Unis, où il y a des polices d'État", a expliqué Mgr Anagbe. "Si quelque chose se passe dans l'État de Benue, il faut un appel du quartier général [de la capitale] pour que la police s'en occupe. Donc, s'ils n'ont reçu aucune instruction, ils n'iront pas". "Dans cette situation, nous sommes en cage, nous ne pouvons rien à faire", déplore l'évêque.

Une église assiégée

Mgr Anagbe est évêque de Makurdi depuis 2015. Depuis qu'il est évêque, Mgr Anagbe dit avoir assisté à une "réalisation complète de l'agenda islamique".

Bien que le gouvernement ait affirmé que la situation s'était améliorée, des groupes tels que les bergers fulanis nomades radicaux et la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP), une branche d'ISIS, n'ont fait qu'augmenter leurs attaques contre les chrétiens. Avec les tribus peules qui empiétent de plus en plus sur les territoires chrétiens, même les régions majoritairement chrétiennes ne sont pas en sécurité.

Selon Mgr Anagbe, l'État de Benue compte une population d'environ 6 millions de personnes qui sont "chrétiennes à 99 %." "Je vous le dis, il n'y a pas de peul autochtone dans l'État de Benue; alors ils viennent comme des envahisseurs ou des agresseurs", a déclaré l'évêque Anagbe.

Depuis le début de l'année 2022, 140 attaques ont été perpétrées contre des chrétiens dans l'État de Benue, faisant au moins 591 victimes parmi les fidèles, selon Mgr Anagbe. En raison de ces attaques, l'évêque Anagbe a déclaré que plus de 1,5 million de chrétiens ont été déplacés de leurs maisons et de leurs villages dans le seul État de Benue.

L'Aide à l'Église en détresse, une organisation internationale d'aide pastorale catholique, a largement documenté la situation dans le cadre de ses efforts d'assistance. Dans de nombreux cas, les hommes sont brutalement tués et les femmes et les enfants sont violés et envoyés en captivité pour la seule raison qu'ils sont chrétiens.

Les chrétiens sont la cible

L'évêque Anagbe a qualifié de "propagande" les affirmations selon lesquelles la violence au Nigeria serait due au changement climatique. "Ils disent que c'est à cause du changement climatique ; ce n'est pas vrai", a déclaré fermement l'évêque Anagbe. "En 1989, la déclaration d'Abuja prévoyait que le Nigeria deviendrait un État islamique ; c'est ce à quoi nous assistons progressivement aujourd'hui.

"Nous devrions être autorisés à adorer Dieu", a déclaré l'évêque Anagbe. "Aujourd'hui, dans certains endroits, on ne peut même pas aller à la messe et on y va sous haute surveillance, dans son propre pays, et cela ne devrait pas être le cas.

En raison de la violence et des attaques constantes, l'État de Benue se trouve dans une situation de plus en plus désespérée. Selon Mgr Anagbe, des maisons, des écoles et des villages entiers sont régulièrement détruits. Malgré cette situation apparemment impossible, Mgr Anagbe a déclaré que ses fidèles et son diocèse continueront à faire confiance à Dieu et à travailler à la reconstruction. "Nous ne pouvons pas abandonner. C'est douloureux, et c'est vraiment traumatisant, mais nous ne pouvons pas abandonner", a-t-il déclaré. "Dieu reste l'espoir que nous avons."

Impact personnel

L'évêque Anagbe a déclaré que le fait de diriger un diocèse confronté à une telle persécution a eu un impact personnel profond. "Pour moi, cela a été une expérience très traumatisante, et c'est quelque chose que je ne souhaite à personne de vivre", a déclaré l'évêque Anagbe. "En l'espace de trois ans, j'ai perdu 18 prêtres, dont certains ont été enlevés puis libérés, tandis que d'autres sont morts au cours de la procédure.

L'un des aspects les plus difficiles, selon Mgr Anagbe, est qu'il a l'impression que la violence l'a séparé de son peuple. Parfois, il ne peut pas les atteindre à cause du danger ; d'autres fois, les gens ne sont tout simplement plus là. "J'ai perdu environ 13 paroisses", a déclaré l'évêque Anagbe. "C'est difficile. Le zèle de l'apostolat vous pousse à prêcher la mission, mais vous ne pouvez pas vous rendre sur place, et les gens ne sont pas là. "Les gens partent et ne savent pas où aller. Ils vivent comme des réfugiés, mais dans ce cas, ils sont réfugiés dans leur propre pays, dans leur propre État", a ajouté l'évêque. "C'est leur situation difficile, ils ne peuvent pas rentrer chez eux et personne ne vient les aider. C'est donc très douloureux". "Mais nous avons l'espoir qu'un jour tout cela sera terminé", a déclaré Mgr Anagbe avec confiance.

Le sang des martyrs

Malgré l'escalade de la persécution, le Nigeria est de loin le pays où la fréquentation de la messe est la plus élevée au monde. Quatre-vingt-quatorze pour cent des catholiques nigérians déclarent assister à la messe au moins une fois par semaine, selon une étude du Center for Applied Research in the Apostolate (Centre de recherche appliquée à l'apostolat).

"Les Pères de l'Église ont dit que le sang des martyrs était la semence du christianisme", a déclaré l'évêque Anagbe. "Dans les moments de crise, on s'adresse à Dieu lorsque les êtres humains ont échoué. Nous devons garder notre foi vivante. "La persécution fait partie intégrante de la vie d'un catholique", a-t-il ajouté. "Mais cela n'arrête pas la foi des gens."

"Nous continuons constamment à prier", a déclaré Mgr Anagbe. "Dieu entendra certainement nos prières. C'est pourquoi la messe est si importante et pourquoi nous prions. Nous devons faire confiance à Dieu au milieu de cette crise".

Appel aux catholiques américains

L'appel de l'évêque aux catholiques américains était très simple. Tout d'abord, il a demandé aux catholiques américains "d'intensifier leur soutien à la cause afin que leurs représentants sachent qu'ils se préoccupent davantage des êtres humains, pas seulement des chrétiens, mais des êtres humains qui sont en train d'être éliminés".

Pour Mgr Anagbe, les enjeux sont très clairs. "Si nous nous taisons, une génération sera anéantie ; la population sera anéantie", a-t-il déclaré. "Des gens sont tués. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Il s'agit de personnes sans défense. Je veux donc que tout le monde sache que des atrocités sont commises au Nigeria".

Deuxièmement, et c'est "très important", il a demandé à ce que l'on prie pour lui. "Dieu répond aux prières", a déclaré Mgr Anagbe. "La prière nous soutiendra et soutiendra la foi de l'Église.