Du site de l'Eglise catholique à Paris :

« Le patriarcat est une mauvaise nouvelle pour l’homme lui-même »

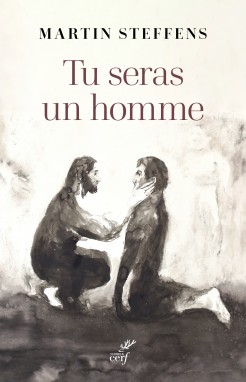

Philosophe, professeur, Martin Steffens a publié en mai dernier Tu seras un homme (éd. du Cerf). Tiré d’un ouvrage initialement écrit il y a sept ans avec la philosophe Chantal Delsol, il réinterroge la virilité et la masculinité à l’aune d’une société marquée par un féminisme fort. Ses explications alors que l’Année saint Joseph convoquée par le pape se poursuit jusqu’en décembre.

Martin Steffens est philosophe et professeur de philosophie.

- © Philippe Courqueux

Paris Notre-Dame – En analysant une « crise de la masculinité », vous prenez un peu le contre-pied de notre société qui, actuellement, souligne beaucoup la difficulté d’être femme. Pourquoi ?

Martin Steffens – Cela n’empêche pas que la femme est, de nos jours, confrontée à des difficultés, à de grands défis. Elle prend aussi sa revanche contre le patriarcat. Mais l’une des façons de s’opposer au patriarcat s’est traduite en termes de rapports de force. Nous pouvons ainsi observer chez certaines féministes quelque chose qui veut vaincre l’homme. Ce rapport de force en vient à s’exprimer en termes de droits, comme la PMA pour toutes. Dans ce contexte, la grande question pour un homme, à l’heure où celui-ci « ni ne chasse ni ne fait la guerre », est « à quoi je sers ? ». Il y a une perte de l’évidence du rôle de l’homme. Comme si, d’ailleurs, le surinvestissement sur l’homme depuis toujours, cachait, en fait, sa possible inutilité. Par ailleurs, si l’homme, par nature, est un dominateur comme l’écrivent certaines féministes, il devrait toujours s’excuser d’être homme. Un collègue me confiait récemment observer, dans sa classe, de plus en plus de garçons renoncer à être des garçons, même physiquement. Ils ont envie d’être des « gens biens ». Or, si être un garçon, c’est être de facto un dominateur historique, voire biologique, ils préfèrent envoyer un signe de paix et s’annuler comme hommes.

P. N.-D. – Il y aussi cette tentation, vous l’écrivez, de se rigidifier. Certains hommes se rassureraient ainsi en se réfugiant dans des idées, des valeurs très rigides…

M. S. – C’est une réaction naturelle. Quand vous recevez un coup, votre muscle se raidit. Je crois que l’effet est même pire que la cause. L’homme est un être profondément non suffisant. Comme le disait Chantal Delsol, le patriarcat est une mauvaise nouvelle pour les hommes eux-mêmes. C’est trop de pression. Les milieux 100% masculins où règnent la rivalité, sont très malsains, très durs. Par ailleurs, avec l’homme, comme avec la femme, il n’y a pas de beauté intrinsèque. C’est un peu comme dans la Trinité. Pour regarder le Père, il faut regarder le Fils, avec l’Esprit Saint. Quand on regarde l’homme, on est tout de suite invité à observer, y compris dans son corps, qu’il est une adresse à l’autre.

P. N.-D. – Vous montrez aussi que l’émancipation féminine demande à l’homme d’être vraiment homme, à l’image de saint Joseph. Vous parlez d’un moment « passionnant », d’une chance. Pourquoi ?

M. S. – La figure de saint Joseph est très belle parce qu’elle est une figure d’une force silencieuse, loin d’une force volcanique. Il y a finalement quelque chose qu’on ignore dans la virilité. Elle n’est pas tant quelque chose qui fait que quelque chose qui rend possible. Ce n’est pas la force flamboyante d’un éclat comme on peut l’attendre de l’exploit d’un héros, mais l’action discrète de rendre possible qu’une grossesse soit menée à terme par exemple. Être à la maison, s’occuper des enfants, sont aussi des lieux où il faut prendre des décisions très fortes, où il faut rassurer. Personnellement, j’apprends beaucoup en étant ce qu’on appelle « un nouveau papa », y compris dans la capacité à prendre des décisions, à défendre avec justice tel enfant humilié par son professeur. Cette « crise de la masculinité » est une opportunité pour l’homme de choisir la vie. Pour ne pas céder à la tentation de rester au seuil de la vie, de rester, dans ce que Kierkegaard appelle le stade esthétique – en menant par exemple des expériences amoureuses brèves mais intenses – mais d’entrer dans le stade éthique – en osant des expériences concrètes et constructives.

Propos recueillis par Isabelle Demangeat @LaZaab