Tout, dans l'Eglise, commencerait-il avec Vatican II ?

De Cindy Wooden sur Catholic News Agency via le site Présence (Canada) :

Le pape rappelle à quel point le concile Vatican II a façonné sa théologie

Dans la préface d'un nouvel ouvrage, le pape François rappelle à quel point le concile Vatican II a façonné sa théologie.

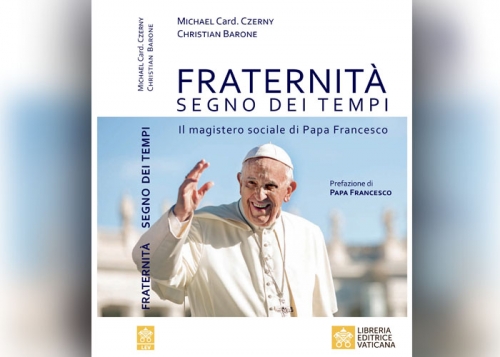

(CNS photo/Libreria Editrice Vaticana)

Le pape François a déclaré que le concile Vatican II a tellement façonné sa vision théologique et pastorale qu'il n'a peut-être pas été aussi explicite qu'il aurait dû l'être pour souligner ces liens, notamment en ce qui concerne les contributions du concile à l'enseignement social catholique.

« Dans l'histoire de l'Amérique latine dans laquelle j'ai été immergé, d'abord comme jeune étudiant jésuite puis dans l'exercice de mon ministère, nous avons respiré un climat ecclésial qui a absorbé avec enthousiasme et fait siennes les intuitions théologiques, ecclésiales et spirituelles du concile et les a inculturées et mises en œuvre », écrit-il dans la préface d'un nouveau livre.

« Le concile est devenu l'horizon de notre croyance, de notre langage et de notre praxis, c'est-à-dire qu'il est rapidement devenu notre écosystème ecclésial et pastoral », a-t-il ajouté. « Tout simplement, le concile était entré dans notre façon d'être chrétiens et d'être Église, et tout au long de ma vie, mes intuitions, mes perceptions et ma spiritualité ont été simplement générées par les suggestions de la doctrine de Vatican II. »

La préface du pape François à "Fraternité, signe des temps : l’enseignement social du pape François" a été publiée le 28 septembre par Vatican News. Le livre, qui sera publié en italien le 30 septembre par la maison d'édition du Vatican, est écrit par le cardinal Michael Czerny et le père Christian Barone, un théologien italien.

La traduction anglaise, "Siblings All, Sign of the Times: The Social Teaching of Pope Francis", sera publiée par Orbis Books en 2022.

Le livre présente une lecture théologique de l'encyclique du pape, "Fratelli Tutti, sur la fraternité et l'amitié sociale, mais aussi de son enseignement social dans son ensemble, en soulignant sa continuité avec l'enseignement social pontifical et, en particulier, la vision du concile Vatican II de l'Église catholique en dialogue avec le monde et au service de celui-ci.

Le pape François a déclaré qu'aujourd'hui, plus de 50 ans après que le concile a conclu ses travaux, « il est nécessaire de rendre plus explicites les concepts clés du concile Vatican II, les fondements de ses arguments, son horizon théologique et pastoral, les arguments et la méthode qu'il a utilisés ».

Le concile a affirmé la vision « d'une Église ouverte, en dialogue avec le monde », a-t-il dit. Et ce dialogue a mis en évidence le besoin « d'une Église qui se mette au service de l'humanité, en prenant soin de la création et en proclamant et réalisant une nouvelle fraternité universelle, dans laquelle les relations humaines sont guéries de l'égoïsme et de la violence et sont fondées sur l'amour mutuel, l'acceptation et la solidarité ».

Du même souffle, le pape François a averti que le message chrétien ne peut jamais être réduit à un programme social, ni être séparé de la vie réelle au point de se concentrer uniquement sur le spirituel et l'au-delà.

« Le cœur de l'Évangile est l'annonce du royaume de Dieu, qui est la personne de Jésus – Emmanuel et Dieu avec nous », a écrit le pape. « En lui, en effet, Dieu manifeste définitivement son projet d'amour pour l'humanité, en établissant sa seigneurie sur les créatures et en insérant dans l'histoire humaine le germe de la vie divine, qui la transforme de l'intérieur. »

Le royaume de Dieu, a-t-il ajouté, « est une réalité vivante et dynamique qui nous invite à la conversion et demande à notre foi de sortir du caractère statique d'une religiosité individuelle ou réduite au légalisme, pour être au contraire une recherche inquiète et continue du Seigneur et de sa parole, qui nous appelle chaque jour à collaborer à l'œuvre de Dieu dans les différentes situations de la vie et de la société. »

Alors que le royaume de Dieu ne sera pleinement établi qu'à la fin des temps, Jésus a déjà commencé à le construire et il continue à le faire, demandant à chaque chrétien de participer à l'effort, a déclaré le pape. « Chacun de nous peut contribuer à réaliser l'œuvre du royaume de Dieu dans le monde, en ouvrant des espaces de salut et de libération, en semant l'espérance, en défiant la logique mortifère de l'égoïsme par la fraternité évangélique, en s'engageant dans la tendresse et la solidarité en faveur de nos voisins, surtout les plus pauvres. »

« Notre propos dans cet article n’est pas d’examiner des projets politiques qui pourraient avoir en vue, même lointainement, un idéal de chrétienté, mais seulement d’examiner comment le catholicisme d’aujourd’hui, plongé dans une situation d’ultra-laïcité, considère ou plutôt ignore la doctrine du Christ-Roi. Pour saisir le formidable hiatus historique auquel il est confronté, on peut mettre en regard le symbole exprimé dans le narthex de la basilique Saint-Pierre de Rome, par la présence, à droite et à gauche, des statues cavalières de deux « évêques de l’extérieur », Constantin et Charlemagne[1], manifestant ce que l’Église attendait des pouvoirs civils chrétiens : qu’ils soient les protecteurs de l’Église et comme des introducteurs de leurs peuples vers le royaume éternel ; et à l’inverse, le refus symbolique du Président Chirac, à Rome, le 29 octobre 2004, d’insérer dans la constitution de l’Europe la mention, pourtant presque honteuse tant elle était modeste, de ses « racines chrétiennes ».

« Notre propos dans cet article n’est pas d’examiner des projets politiques qui pourraient avoir en vue, même lointainement, un idéal de chrétienté, mais seulement d’examiner comment le catholicisme d’aujourd’hui, plongé dans une situation d’ultra-laïcité, considère ou plutôt ignore la doctrine du Christ-Roi. Pour saisir le formidable hiatus historique auquel il est confronté, on peut mettre en regard le symbole exprimé dans le narthex de la basilique Saint-Pierre de Rome, par la présence, à droite et à gauche, des statues cavalières de deux « évêques de l’extérieur », Constantin et Charlemagne[1], manifestant ce que l’Église attendait des pouvoirs civils chrétiens : qu’ils soient les protecteurs de l’Église et comme des introducteurs de leurs peuples vers le royaume éternel ; et à l’inverse, le refus symbolique du Président Chirac, à Rome, le 29 octobre 2004, d’insérer dans la constitution de l’Europe la mention, pourtant presque honteuse tant elle était modeste, de ses « racines chrétiennes ».