Dissolution de la Fraternité des Saints Apôtres (FSA) …et de l’Eglise de Belgique ?

Lettre ouverte à notre prochain Cardinal De Kesel *

Eminence,

La messe est-elle vraiment dite ? Le rideau est-il définitivement tombé ? Point de notre côté. Rappelons brièvement les faits. En pleine période de vacances, alors que tous les séminaristes, les prêtres de la Fraternité et les paroissiens de Sainte-Catherine étaient dispersés, le couperet est tombé dans la discrétion la plus totale : un décret de dissolution de la Fraternité des Saints Apôtres, à dater du 15 juillet, que vous avez signé avec votre évêque auxiliaire Mgr Kockerols, fait suite à votre décision communiquée le 15 juin, de ne plus accueillir cette Fraternité en Belgique.

Consternation et scandale pour de nombreux catholiques. Entre « ne plus vouloir accueillir » (tout en vous disant prêt à aider la transplantation en France) et « dissoudre », n’y a-t-il pas une marge ? Si les évêques de Belgique semblaient si prompts à remettre cette Fraternité entre les mains d’un évêque français, par « solidarité épiscopale », c’est qu’ils devaient sans doute en penser beaucoup de bien… Qui aurait en effet l’intention de refiler à ses amis un cadeau empoisonné ? Mais alors pourquoi se priver soi-même de ce grand bien ? D’autre part, la FSA compterait « trop de Français » parmi ses membres, privant ainsi d’effectifs des diocèses français qui en auraient plus besoin. Cet argument, étonnant au cœur de l’Europe, ne fait-il pas fi du droit de chaque candidat au sacerdoce à s’adresser à l’évêque de son choix ? Ne faudrait-il alors pas renvoyer également les 42 séminaristes étrangers à Namur pour ne garder que les 20 Belges (chiffres de la rentrée 2016) ?

La raison est « de nature structurelle » ? : mais, s’il en était ainsi, pourquoi ne pas modifier tel ou tel point des statuts qui ferait problème ? Dissoudre au lieu d’ajuster n’est-ce pas jeter le bébé avec l’eau du bain ? Il y a peut-être, qui sait, « de gros dossiers à l’encontre des membres » ? Rien de cela, nous assure- t-on en haut lieu. La personnalité du père Zanotti-Sorkine aurait-elle une « emprise exagérée sur ces jeunes » ? A voir chacune de ces personnalités bien affirmées s’épanouir si librement, on a du mal à le croire. « L’encadrement pédagogique qui serait insuffisant » ? Renforçons-le ! Mgr Léonard s’attachait au « nombre des vocations, plutôt qu’à leur qualité » ? Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage… En créant la FSA, « Mgr Léonard aurait joué cavalier seul »? Et si, dans son intuition prophétique, il avait tout simplement obéi à l’Esprit-Saint ?

Vous avez bien discerné, nous assure-t-on. Mais comment peut-on bien discerner le chemin de personnes qu’on n’a jamais souhaité rencontrer ? Un pasteur ne devrait-il pas prendre le temps de faire personnellement la connaissance de ses séminaristes et visiter les prêtres dans leur environnement pastoral ? Le fait que les allocations encore dues aux séminaristes aient été coupées près d’un an avant la dissolution de la Fraternité semble d’autre part indiquer que la décision avait été programmée bien avant votre nomination.

Les accusations portées insidieusement contre la FSA, on le voit, sont soit infondées, soit contestables, soit aisément remédiables. Mais alors, pourquoi tant d’acharnement destructeur contre des jeunes qui ont tout quitté – pays, famille, travail et études, amis et parfois amour – pour se mettre à la suite du Christ (Mt 19,29) ? Pourquoi vouloir éliminer une Fraternité qui suscite un si grand nombre de vocations à l’heure où les fidèles prient tant pour en avoir ? Pourquoi ne pas scruter davantage la clé de cette attraction ? Ne sait-on plus reconnaître l’arbre à ses fruits (Lc 6,44) ? Pourquoi s’en prendre à une Fraternité qui redonne vie à une église menacée de désacralisation, pleine chaque dimanche, que ce soit durant les vacances d’été, les attentats du printemps ou les froids de l’hiver ? Pourquoi vouloir affaiblir des prêtres en les privant du terreau, d’où ils tirent la force pour leur ministère ?

Pourquoi ne pas reconnaître la source de cette fécondité apostolique ? Il y a certes la grâce d’une église chargée de prière. Il y a surtout le rayonnement de ces jeunes, servant et célébrant la messe avec ferveur, selon les indications de l’Eglise, unis par un esprit de fraternité qui se communique à une assemblée qui en devient, à son tour, toute fraternelle.

Ces jeunes appartiennent à une génération de prêtres qui assument leur paternité spirituelle (avant d’être des frères et des amis), refusent de cacher la lumière sous le boisseau (Lc 11,33), portent sans complexe soutane ou clergyman, et témoignent le plus naturellement du monde de l’amour et de la miséricorde de Dieu : ils se font proches des hommes, partageant leur vie, leur table, leurs joies et peines au quotidien (et ce, sans trop s‘encombrer de planifications et de réunions). Et parce qu’ils acceptent d’être pères, ils ont des fils, comme l’attestent les nombreux témoignages de conversion et de vocation que leur apostolat suscite.

Mais finalement, cette « affaire de la FSA » n’agit-elle pas comme révélateur du problème de fond de notre Eglise belge, où certains veulent une Eglise petite, enfouie, discrète, tandis que d’autres prônent sa présence, sa visibilité et sa croissance (Mt 13,31-32) ? Les uns parlent davantage en termes d’humanisation, les autres d’évangélisation. Les uns plaident pour un pluralisme religieux, les autres veulent prêcher le salut des âmes par le Christ. Les uns établissent des plans de fermeture d’églises, les autres s’engagent à les remplir. Là est la clé de la fracture…, ou peut-être le germe d’une réelle et inquiétante dissolution de l’Eglise belge.

Certes, les prêtres de la Fraternité dissoute ont été confirmés ensemble, dans les églises Sainte-Catherine et Saint-Joseph à Bruxelles. Nous en sommes heureux et vous en sommes reconnaissants. Ils ont repris peu à peu leur envol, leurs ailes ayant été coupées, privés (temporairement, nous l’espérons) du dynamisme et de l’amitié de leurs frères séminaristes exilés en France, et de leur structure associative.

Mais les nombreux sympathisants de ces paroisses et de la Fraternité dissoute restent mobilisés. Dans l’attente des suites juridiques aux recours canoniques introduits à Rome pour suspendre et révoquer le décret de dissolution, un appel vibrant s’élève vers vous : puissiez-vous poser un premier acte de justice, de dialogue et de miséricorde, en tant que nouveau cardinal, en réhabilitant au plus vite cette Fraternité au sein de l’Eglise de Belgique comme nous l’avons demandé aussi au Pape, et en invitant tous les séminaristes dispersés à revenir en Belgique, quand ils le voudront, si telle est la volonté de Dieu : et que tous ensemble, après cette année de la Miséricorde, nous reprenions le chemin de l’unité et de l’évangélisation. Que le rideau puisse enfin se relever après cette douloureuse épreuve d’Eglise et que la messe puisse encore et toujours être dite, dans chacune de nos églises !

*Pardonnez-nous le principe de lettre ouverte mais nous y sommes contraints, n’ayant reçu aucune réponse de votre part suite à nos quelque 320 recours canoniques et 3400 pétitions de l’été.

Pour les nombreux fidèles, amis de Sainte-Catherine et de la Fraternité des Saints Apôtres :

Philippe Bègue, Marie-Ange Braconnier, Gérard Cuchet, Anne d’Udekem d’acoz, Mireille Decré, François de Coster, Anne De Lee, Frédéric de Limburg Stirum, René Michel de Looz Corswarem, Catherine et Benoit de Looz Corswarem, Rodolphe de Looz Corswarem, Marie-Ange de Preter, Baudouin de Sonis, , Soline et Nicolas du Chastel, Isabelle et Stéphane de Lovinfosse, Philippe et Pilar Etienne, Maqui et François Fierens, Jacques Franchomme, Véronique et Pierre Hargot, Fabienne et Damien Hennequart , Isabelle et Lambert Isebaert, Leo Kienler, G Kleinerman, Danièle Lardinois, César Lesage, Edith et Marc Moreau, Stéphane Mercier, Julie Milquet, Danièle Paeps, Isabelle et Thomas Parias, Véronique Pascal, Aude et Christophe Plumier, Lucie Retailleau, Geneviève Tsterstevens, Valentina Vallegot, Jean Vandenbrande, Charlotte van den Driessche, Maria et Paul Van Houtte, Marie-Christine Vercauteren.

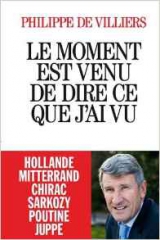

Philippe de Villiers consacre un chapitre de son livre «Le Moment est venu de dire ce que j'ai vu» (2015) à ce qu’il nomme Le krach de la Transcendance. Voici le texte, repris du

Philippe de Villiers consacre un chapitre de son livre «Le Moment est venu de dire ce que j'ai vu» (2015) à ce qu’il nomme Le krach de la Transcendance. Voici le texte, repris du