À l'occasion du mois de Marie, la Foi prise au mot propose d'approfondir le sens des apparitions mariales. Nous connaissons tous Lourdes ou Fatimà mais qu'en est-il de Banneux, La Salette ou Pontmain ? Et qu'ont toutes ces apparitions en commun ? Alors que la sainte Vierge était restée plutôt silencieuse depuis les deux paroles prononcées par elle dans les évangiles, on observe au XIXe siècle une multiplication de ces apparitions. « Le sens théologique des apparitions mariales est à chercher dans les Écritures saintes. À travers ces apparitions, la Vierge Marie exerce sa maternité à l'égard de tous les hommes ! », explique Marie-Gabrielle Lemaire, théologienne spécialiste des apparitions mariales. « La Vierge Marie pose une question : aimez-vous mon fils ? Puis une deuxième : m'aimez-vous ? Ce qui signifie qu'on aime la Vierge du même amour que celui que l'on porte à son fils », ajoute le Père Joël Rochette, Recteur du sanctuaire de Beauraing

Foi - Page 169

-

KTO : les apparitions mariales

-

Début des manœuvres synodales : déploiement africain pour stopper la dérive relativiste et la bénédiction des couples homosexuels

De Franca Giansoldati sur Il Messaggero :

Début des manœuvres synodales : déploiement africain pour stopper la dérive relativiste et la bénédiction des couples homosexuels

3 mai 2024

Nous sommes à six mois de la deuxième partie du Synode sur la synodalité, et déjà se compactent ceux qui semblent déterminés à faire un mur contre un certain « relativisme » serpentant dans l'Église pour défendre l'unité de la foi et non pas tant les cultures particulières. « Lors de la prochaine session du Synode, il est vital que les évêques africains parlent au nom de l'unité de la foi et non au nom de cultures particulières ». Le catalyseur d'une vision ferme dans ses principes - c'est-à-dire déterminée à refuser la bénédiction des couples homosexuels - a été le cardinal Robert Sarah avec un discours prononcé au Cameroun qui circule depuis quelques jours au sein de plusieurs conférences épiscopales africaines, déterminées à stopper la dérive des unions de même sexe contenue dans le document rejeté par le Vatican Fiducia Supplicans, un passage qui crée encore une désorientation considérable au sein des communautés catholiques.

Le pape François a expliqué à plusieurs reprises qu'en Afrique, ces mesures ne seront pas adoptées en raison du retard culturel, parce que « la culture ne l'accepte pas », ajoutant que l'on « bénit les personnes, pas les péchés ».

Un autre personnage important du Collège des Cardinaux, qui a également une chance au prochain conclave, s'est aligné sur le Cardinal Sarah. Fridolin Ambongo, qui s'exprimait lors de la réunion de quatre jours des délégués africains qui représenteront l'Afrique au synode du 2 au 29 octobre à Rome, a eu des mots tranchants : « J'ai suivi très attentivement le discours du cardinal Sarah et je pense que ce qu'il a dit est vrai. Fiducia Supplicans n'est pas d'abord une question culturelle ; il aurait été préférable de l'aborder sous l'angle de la théologie, de la morale, de la Bible et du Magistère ».

Sarah et Ambongo s'accordent à dire que même lors du dernier Synode, l'Eglise d'Afrique a défendu la dignité de l'homme et de la femme créés par Dieu, même si « sa voix a été ignorée et méprisée par ceux dont la seule obsession est de plaire aux lobbies occidentaux ».

Le profil du cardinal Ambongo progresse parmi les futurs papabili : il a géré le blocage africain des bénédictions aux couples homosexuels.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine, Eglise, Ethique, Foi, International, Synode 2 commentaires -

« Le Christ doit revenir au centre » (cardinal Erdo)

De Franca Giansoldati sur Il Messaggero :

6 mai 2024

Les 127 cardinaux électeurs qui composent le Collège des cardinaux ne se connaissant pas tous parfaitement, depuis quelque temps, une revue française spécialisée, Cardinalis-Magazine, fait son entrée dans l'Église. Elle publie des radiographies approfondies des papables potentiels afin de faciliter leur connaissance.

Le vieil adage selon lequel « celui qui entre pape sort cardinal » s'applique toujours, soulignant l'imprévisibilité des événements au sein de la chapelle Sixtine sur la base d'accords souvent définis dans ces moments pleins de tensions, d'attentes, de programmes et de projets pour l'Église. Le dernier cardinal à avoir fait l'objet d'une analyse approfondie est le très respecté Hongrois Peter Erdo, âgé de 71 ans. Dans le passé, il a participé au conclave qui a élu le pape Benoît XVI et à celui du pape François.

On l'entend souvent dans les conciliabules informels : archevêque de Budapest, internationalement distingué lorsqu'il était orateur aux synodes sur la famille de 2014 et 2015, il s'est taillé une place de choix en tant que figure de dialogue tout en restant ferme sur les fondamentaux. Il est considéré comme ouvert d'esprit, très cultivé, polyglotte et pro-européen convaincu. Une figure clé de l'Église en Europe et un candidat possible à la succession le moment venu.

Le premier sujet abordé par Mgr Erdo dans le cadre d'un vaste dialogue a été le phénomène de la déchristianisation, qui mine de manière dramatique la présence de l'Église en Occident depuis des décennies. Comme antidote, Erdo souhaiterait un renforcement des mouvements et de la centralité de la foi.

« S'il s'agissait d'une période de crise, de nombreuses tendances disparaîtraient rapidement, mais il semble que nous soyons confrontés à une crise à long terme. La crise est toujours synonyme de danger, mais aussi d'opportunité. Mais il est important que notre identité chrétienne catholique reste enracinée dans les choses les plus essentielles, à savoir le fait que le Christ est ressuscité, que nous croyons en Dieu, en la Trinité et en la vie éternelle. Il y a ensuite les éléments secondaires de la tradition, qui ne représentent plus la Sainte Tradition, mais seulement une coutume, une tradition peut-être à respecter, mais pas à observer au prix de notre vie. Ces éléments secondaires peuvent enrichir la religiosité, mais il faut savoir les distinguer. Et les critères, Dieu merci, sont là. Car la Sainte Écriture et les documents authentiques du Magistère ou de la Sainte Tradition sont également présents, sous une forme actualisée, dans le Catéchisme de l'Église catholique, qui est un document providentiel", explique-t-il.

En ce qui concerne le risque de schisme en Allemagne causé par les poussées ultra-progressistes d'une grande partie de l'épiscopat, Erdo est prudent. Comme beaucoup d'autres, je constate - y compris lors des derniers synodes - qu'une sorte d'« alternative » est en train d'émerger dans l'Église. Certains pensent que le christianisme est presque une religion naturelle, que sur la base de la bonne volonté et de l'ouverture intellectuelle, il peut suivre les besoins des gens dans la société d'aujourd'hui et chercher des solutions qui semblent raisonnables, et si elles ont un lien avec la Bible, c'est encore mieux. Mais il s'agit d'inventer des solutions et des réponses avec une logique humaine ». Puis il répète : « Nous sommes plutôt des disciples du Christ. (...) La voix de Jésus, le fondement de l'Eucharistie, le Notre Père et d'autres choses qui ont été conservées sont précisément le contenu de son enseignement. Nous avons un trésor et nous ne sommes pas condamnés à affronter les problèmes de notre temps les mains vides (...) Alors des catastrophes peuvent toujours se produire ».

Enfin, la géopolitique n'est pas en reste. « La diplomatie vaticane n'est qu'un des instruments à sa disposition, mais elle peut être d'une grande aide, surtout lorsqu'une communauté catholique se trouve dans une situation d'oppression, de persécution (...) Il est certain que le Saint-Siège peut encore aider au développement, à la stabilisation, à la résolution des problèmes humanitaires dans n'importe quel pays, dans la mesure où l'Eglise catholique a la possibilité de développer son activité. En Hongrie, pendant le communisme, nous avons fait l'expérience qu'il est vital pour l'Église que les catholiques sachent qui est leur évêque, qu'ils aient des Églises locales, des évêques consacrés nommés par le Saint-Siège, et qu'ils ne dépendent pas seulement des forces de la société dans laquelle ils vivent ».

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine, Eglise, Europe, Foi, Spiritualité, Structures ecclésiastiques, Synode 1 commentaire -

L'Ascension, ou quand le Christ habite l'univers tout entier

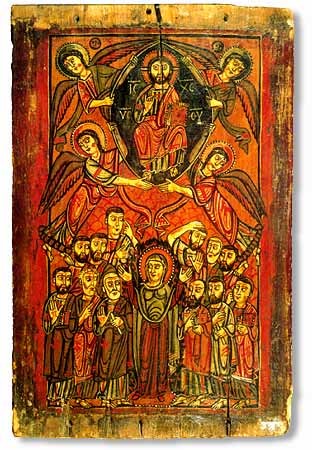

l'Ascension, majolique de della Robia (XVe s.) à Florence

Une splendide méditation pour l'Ascension (sur le site de la Paroisse Saint-Jean-de-Malte à Aix-en-Provence) :

Homélie du Frère Daniel BOURGEOIS

Vous allez peut-être trouver que j'exagère, mais je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès, il m'est venu à l'idée de vous expliquer le mystère de l'Ascension par la pièce de Paul Claudel qui s'appelle "Le soulier de satin". C'est tout à fait étonnant de ressemblance.

Qu'est-ce que le soulier de satin ? C'est l'histoire d'un amour qui ne peut pas ne pas exister. Un homme Don Rodrigue et une femme Dona Prouhèze sont tombés amoureux l'un de l'autre, alors qu'ils n'ont pas le droit de s'unir par le mariage parce que Dona Prouhèze est déjà mariée. Et c'est le départ de toute la pièce. Et cet amour qui ne pourra jamais se réaliser est en réalité quelque chose d'absolument nécessaire, qui ne peut pas ne pas exister. Et l'homme et la femme auront beau tout faire pour résister ou même pour détruire cet amour, en réalité il existera toujours.

-

Le Christ monte au ciel, que notre coeur y monte avec Lui

Aujourd’hui notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel; que notre cœur y monte avec lui. Écoutons ce que nous dit l’Apôtre: Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d’en haut: c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et non pas sur la terre. De même que lui est monté, mais sans s’éloigner de nous, de même sommes-nous déjà là-haut avec lui, et pourtant ce qu’il nous a promis ne s’est pas encore réalisé dans notre corps.

Aujourd’hui notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel; que notre cœur y monte avec lui. Écoutons ce que nous dit l’Apôtre: Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d’en haut: c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et non pas sur la terre. De même que lui est monté, mais sans s’éloigner de nous, de même sommes-nous déjà là-haut avec lui, et pourtant ce qu’il nous a promis ne s’est pas encore réalisé dans notre corps.Lui a déjà été élevé au dessus des cieux; cependant il souffre sur la terre toutes les peines que nous ressentons, nous ses membres. Il a rendu témoignage à cette vérité lorsqu’il a crié du haut du ciel : Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Et il avait dit aussi: J’avais faim, et vous m’avez donné à manger. Pourquoi ne travaillons-nous pas, nous aussi sur la terre, de telle sorte que par la foi, l’espérance et la charité, grâce auxquelles nous nous relions à lui, nous reposerions déjà maintenant avec lui, dans le ciel?

Lui, alors qu’il est là-bas, est aussi avec nous; et nous, alors que nous sommes ici, sommes aussi avec lui. Lui fait cela par sa divinité, sa puissance, son amour; et nous, si nous ne pouvons pas le faire comme lui par la divinité, nous le pouvons cependant par l’amour, mais en lui.

Lui ne s’est pas éloigné du ciel lorsqu’il en est descendu pour venir vers nous; et il ne s’est pas éloigné de nous lorsqu’il est monté pour revenir au ciel. Il était déjà là-haut, tout en étant ici-bas; lui-même en témoigne: Nul n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme, qui est au ciel. Il a parlé ainsi en raison de l’unité qui existe entre lui et nous: il est notre tête, et nous sommes son corps. Cela ne s’applique à personne sinon à lui, parce que nous sommes lui, en tant qu’il est Fils de l’homme à cause de nous, et que nous sommes fils de Dieu à cause de lui.

C’est bien pourquoi saint Paul affirme: Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, bien qu’étant plusieurs, ne forment qu’un seul corps. De même en est-il pour le Christ. Il ne dit pas: Le Christ est ainsi en lui-même, mais il dit: De même en est-il pour le Christ à l’égard de son corps. Le Christ, c’est donc beaucoup de membres en un seul corps. Il est descendu du ciel par miséricorde, et lui seul y est monté, mais par la grâce nous aussi sommes montés en sa personne. De ce fait, le Christ seul est descendu, et le Christ seul est monté ; non pas que la dignité de la tête se répande indifféremment dans le corps, mais l’unité du corps ne lui permet pas de se séparer de la tête.

Sermon pour l'Ascension - saint Augustin, Père de l'Eglise

icône byzantine (VIIIe-IXe s.) - Monastère Sainte-Catherine - Sinaï

-

L'Ascension du Christ, notre victoire

Homélie du Père Joseph-Marie Verlinde fsJ (homelies.fr - archives 2009) :

Homélie du Père Joseph-Marie Verlinde fsJ (homelies.fr - archives 2009) :Jésus ressuscité dispense ses directives avec une autorité souveraine. C’est à la fois le Roi des rois et le juge eschatologique qui parle. L’enjeu de chacune de nos vies est dévoilé en quelques mots : « celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné ». Il s’agit de choisir son camp : au matin de Pâque s’est levée l’aube d’un jour nouveau, dont les premiers rayons commencent à briller au cœur de notre monde encore enfoui dans les ténèbres.

Ce n’est pas seulement aux hommes, mais « à toute la création » que les apôtres sont invités à annoncer la Bonne Nouvelle, car le règne du Prince de ce monde est achevé. Le Seigneur a triomphé de l’antique ennemi qui nous gardait dans « les ténèbres et l’ombre de la mort », pour nous redonner autorité sur les animaux sauvages et les éléments hostiles : « ils prendront des serpents dans leurs mains et s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ». Dès le premier chapitre de son Evangile, Saint Marc avait annoncé cette dimension cosmique de l’action libératrice de Notre-Seigneur ; il précise en effet qu’après avoir repoussé les assauts du Satan, « Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient » (Mc 1, 12-13). Notre-Seigneur réalise la prophétie d’Isaïe : « Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. (…) Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer » (Is 11, 6-9).

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

L'Ascension, une "non-fête"?

Une réflexion de l'abbé Guillaume de Tanoüarn sur la fête de ce jour:

Rien depuis la semaine sainte, rien depuis Pâques et nous voilà déjà à l'Ascension. Cette fête m'a toujours beaucoup marqué pour deux raisons : je me souviendrai toute ma vie du sermon du Père Huot de Longchamp sur l'Ascension qui signifie "cette vie commune entre Dieu et nous". Ces termes m'avaient proprement ravi, j'avais un peu plus de 20 ans et je n'avais pas compris ce dessein de Dieu. L'expression du Prédicateur fait écho à l'Evangile de ce jour : "Je m'en vais vous préparer une place, dit Jésus. Il y a des demeures, nombreuses, dans la maison de mon Père". Demeurer avec Jésus, c'est à quoi nous invitera, dans dix jours, l'Evangile de la Pentecôte : "Celui qui m'aime, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure".En même temps cette fête de la vie commune apparaît comme une anti-fête, parce que Jésus se sépare de nous et que cette séparation, sur terre, est définitive. La liturgie traditionnelle, toujours éloquente dans sa simplicité, propose un petit rituel que je ne manque jamais : après l'Evangile le célébrant éteint solennellement le cierge pascal, qui représente le Christ ressuscité. Pendant le temps de Pâques, le cierge est allumé à chaque messe, car c'est bien Jésus ressuscité qui se rend présent avec son corps et son sang visiblement séparé l'un de l'autre, avec ses plaies apparentes sur son corps glorieux, comme a pu le constater l'apôtre Thomas. Mais lorsque Jésus monte au Ciel, le cierge est solennellement éteint, on ne le rallume plus pendant la messe. Désormais le Ressuscité est assis à la droite de Dieu. Il n'est plus sur la terre.

Cette disparition du Christ, qui nous envoie son Esprit est très difficile. Notre quotidien croyant devient très difficile. L'Esprit on ne le voit pas, il agit silencieusement à l'intérieur de nous, Il nous transforme, mais c'est en secret. Il est partout, "à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre"... mais le plus souvent incognito, répandant à l'intime de chacun, la foi surnaturelle, signe divin du bien humain. Le Christ n'est plus visible, ne sera plus visible sur cette terre, où pourtant son Règne arrive.

Ne nous désolons pas ! Jésus n'est plus visible, mais son Règne dans l'Esprit se manifeste chaque jour, ne serait-ce qu'à travers les fameuses "vertus chrétiennes devenues folles". Voyez l'affaire Hanouna. L'animateur a manqué de délicatesse envers les homosexuels, il doit - au minimum - s'en excuser...

"Seigneur est-ce maintenant que tu vas rétablir la Royauté en Israël ?". Nous comprenons bien que la parole des apôtres, qui semblent s'être mis tous ensemble (sun-elthontes dit le grec) pour poser cette question qui leur brûlait les lèvres, est comme l'explication involontaire qui traverse toute cette scène. Les apôtres qui posent cette question ne sont pas n'importe qui. Ils sont déjà les témoins de Jésus ressuscité. Il l'appelle "Seigneur", ils lui donnent, ce disant, son nom divin. Ils savent que ce Royaume est le but de la venue du Christ sur la terre. Il l'a revendiqué haut et fort devant Pilate (Jean 18) : "Tu le dis toi même, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, voilà pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité". La vérité et le royaume sont une seule et même réalité cachée. C'est sans doute cela qu'ils n'ont pas compris.

Pour eux, comme pour les intégristes musulmans d'aujourd'hui, le Royaume de Dieu n'est pas spirituel, il est terrestre : "C'est maintenant...". Pour ces juifs pieux que sont les apôtres, le Christ joue avant l'heure le rôle du Mahdi ou de l'imam caché. Oui, pour eux le Royaume de Dieu, c'est maintenant. ils n'ont pas pris garde au faut que Jésus parle plus souvent du "Royaume des cieux" pour signifier que ce Règne qui peut s'exercer sur la terre, est avant tout spirituel et intérieur. La justice, c'est maintenant ; l'égalité c'est maintenant ; la solidarité c'est maintenant... Non ! Ce n'est pas maintenant. Attention de ne pas céder à la tentation de "temporaliser le Royaume de Dieu" comme disait Jacques Maritain. Sur terre, rien n'est parfait comme dit Madame Michu.

Ce qui se joue dans le temps, ce qui est représenté dans le vieil et magnifique octave de l'Ascension, indûment supprimé, c'est la spiritualisation progressive des hommes que Dieu a choisi comme des frères et des soeurs de son Fils. Le Royaume de Dieu vient chaque jour sans bruit dans le coeur de l'homme, chacun tâchant de se relier à "la vérité première" par une alliance définitive.

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Edith Stein pourrait-elle être déclarée prochain docteur de l'Eglise ?

De Courtney Mares sur CNA :

Edith Stein pourrait-elle être déclarée prochain docteur de l'Eglise ?

Thérèse Benedicte de la Croix (Edith Stein), photographiée en 1938-1939. | Crédit : Domaine public6 mai 2024

Edith Stein pourrait être déclarée docteur de l'Église avec le titre de « doctor veritatis », ou « docteur de la vérité », à la suite d'une pétition des carmélites déchaussées.

Le 18 avril, lors d'une audience privée au Vatican, le pape François a reçu une demande officielle du supérieur général des Carmes déchaussés, le père Miguel Márquez Calle, pour que soit reconnu l'héritage théologique de la sainte martyrisée à Auschwitz.

Si cette demande est acceptée, Edith Stein, également connue sous le nom de Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, pourrait devenir la cinquième femme à être déclarée docteur de l'Église, titre qui reconnaît une contribution substantielle à la théologie et à la vie morale de l'Église.

Grâce à cette pétition, le dicastère du Vatican pour les causes des saints peut officiellement entamer la procédure requise pour accorder ce titre à Edith Stein.

Les carmélites ont d'abord lancé une commission internationale pour rassembler la documentation requise par le Vatican en 2022, année qui marquait à la fois le 100e anniversaire du baptême d'Edith Stein et le 80e anniversaire de son martyre.

Un titre proposé pour elle à l'époque était « doctor veritatis » en raison de sa quête intellectuelle incessante de la vérité, qu'elle a reconnue dans la personne de Jésus-Christ après sa conversion.

Edith Stein est née en 1891 dans une famille juive de ce qui est aujourd'hui Wrocław, dans le sud-ouest de la Pologne. La ville était alors connue sous le nom de Breslau et située dans l'Empire allemand.

Après s'être déclarée athée à l'âge de 20 ans, elle obtient un doctorat en philosophie.

Elle a décidé de se convertir au catholicisme après avoir passé une nuit à lire l'autobiographie de sainte Thérèse d'Avila, religieuse carmélite du XVIe siècle, alors qu'elle se trouvait chez une amie en 1921.

"Lorsque j'ai terminé le livre", se souviendra-t-elle plus tard, “je me suis dit : c'est la vérité”.

Edith Stein a été baptisée le 1er janvier 1922, à l'âge de 30 ans. Elle a pris le nom de Teresa Benedicta of the Cross (Thérèse Bénédicte de la Croix) lorsqu'elle est devenue novice au Carmel 12 ans plus tard.

Dix ans après son entrée au carmel, elle a été arrêtée avec sa sœur Rosa, qui était également devenue catholique, et les membres de sa communauté religieuse.

Elle venait d'achever la rédaction d'une étude sur saint Jean de la Croix intitulée « La science de la Croix ».

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix est morte au camp de concentration d'Auschwitz le 9 août 1942. Le pape Jean-Paul II l'a canonisée en 1998 et l'a proclamée copatronne de l'Europe l'année suivante.

« Dieu est la vérité », a écrit Stein après sa conversion. « Quiconque cherche la vérité cherche Dieu, qu'il en soit conscient ou non.

Courtney Mares est correspondante à Rome pour la Catholic News Agency. Diplômée de l'université de Harvard, elle a réalisé des reportages dans des bureaux de presse sur trois continents et a reçu la bourse Gardner pour son travail avec les réfugiés nord-coréens.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Philosophie, Témoignages, Théologie 0 commentaire -

« Nous devons défendre notre identité chrétienne » (le Président de la Conférence épiscopale polonaise)

De kath.net/news :

Mgr Wojda : « Nous devons défendre notre identité chrétienne »

6 mai 2024

Président de la Conférence épiscopale polonaise de Jasna Góra : « Il est inacceptable d'exiger un 'droit à l'avortement', c'est-à-dire le droit même de tuer. Personne n’a le droit de tuer un autre être humain.

Czestochowa (kath.net/Conférence épiscopale polonaise/pl) Nous devons défendre notre identité chrétienne, la souveraineté de notre conscience, notre pensée et notre liberté dans la profession de foi, afin de défendre les valeurs qui émergent de l'Évangile et notre tradition chrétienne. C'est ce qu'a déclaré le président de la Conférence épiscopale polonaise, Mgr Tadeusz Wojda SAC, dans son homélie lors de la messe célébrée à Jasna Góra le 3 mai, fête de la Bienheureuse Vierge Marie, reine de Pologne.

Le Président de la Conférence épiscopale a souligné que « nous constatons de plus en plus l'affaiblissement de la foi dans notre nation, la négligence à l'égard de l'Eucharistie dominicale et des sacrements ». « Nous observons un manque de transmission solide de la foi dans les familles. La sécularisation fait des ravages, non seulement sur les adultes, mais aussi sur les enfants et les jeunes. Le sentiment de la nécessité de renforcer les relations conjugales par la Sainte-Cène s'affaiblit. Les attitudes morales qui contredisent l’Évangile et l’enseignement chrétien se répandent. Nous en avons assez des tensions, des divisions et des conflits sociaux qui en résultent. "Il est triste et alarmant que tant de haine soit apparue dans notre société ces dernières années - nous appelons aujourd'hui cela un discours de haine - qui a provoqué des émotions négatives, voire de la violence", a-t-il déclaré.

Mgr Wojda a reconnu qu'« il est effrayant que nous, la Nation de Marie, perdions conscience de notre tradition et de notre culture polonaises, caractérisées par une attitude chrétienne d'ouverture et de respect des autres, ainsi que par une sensibilité au don de la vie humaine.» Il a ajouté que nous avons besoin d’une identité chrétienne « afin de ne pas tomber dans un vide existentiel et de ne pas perdre espoir dans la vie. Nous ne devons pas nous laisser priver de cette force intérieure dont la source réside dans le Fils de Marie, Jésus-Christ.»

« C’est pourquoi nous devons préserver cette identité car elle nous donne un sentiment de connexion avec Dieu. Cela approfondit notre conscience que la vie humaine a une valeur unique et que personne ne devrait la détruire, même si elle est imparfaite. La vie, de la conception à la mort naturelle, reste un lieu de dialogue entre l'homme et Dieu », a souligné le président de l'épiscopat polonais.

Mgr Wojda a souligné que chaque femme est soutenue par Marie dans sa vocation à devenir mère, « et en même temps elle attend que chaque famille devienne un sanctuaire où chaque nouvelle vie est célébrée et où la vie est aimée ».

« Face à cette vérité, d’autres attitudes sont incompréhensibles. Il est inacceptable d’exiger un « droit à l’avortement », c’est-à-dire le droit même de tuer. Personne n’a le droit de tuer un autre être humain, surtout lorsqu’il s’agit d’un enfant innocent et sans défense », a-t-il souligné.

Lien permanent Catégories : Actualité, Christianisme, Débats, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Famille, Foi, Patrimoine religieux, Politique, Société 0 commentaire -

Le vénérable József Mindszenty et la bataille pour l'Église sous le communisme

De Dawn Beutner sur The Catholic World Report :

Le vénérable Mindszenty et la bataille pour l'Église sous le communisme

Il n'y a pas de réponses faciles pour trouver une façon christique de traiter avec une philosophie économique et une forme de gouvernement qui ne montre que peu ou pas de remords pour avoir causé la mort de millions de ses propres citoyens.

6 mai 2024

Le cardinal József Mindszenty (1892-1975) prononçant un discours le 1er novembre 1956. (Image : Jack Metzger/Wikipedia)

Depuis que l'Église existe, ses dirigeants se sont souvent trouvés en désaccord avec les chefs de gouvernement. Le conflit peut porter sur des objectifs nationaux, des guerres à l'étranger, des trafics d'influence, des hérésies ou des enseignements moraux qui dérangent. Un pape ou un évêque peut être confronté à des empereurs ou à des rois, à des chefs de tribus ou à des seigneurs féodaux, à des bureaucrates ou à des autocrates, à des élus ou à des despotes totalitaires. Quels que soient les détails, la cause première est généralement la même : les dirigeants veulent naturellement garder le contrôle sur les personnes qu'ils gouvernent, et ils pensent souvent que leur tâche serait plus facile s'ils pouvaient également contrôler la religion, telle que l'Église catholique.

Dans le conflit qui oppose l'Église au communisme et au socialisme (1), cette tension est exacerbée par l'incompatibilité des objectifs communistes avec l'enseignement catholique (2). Ainsi, lorsque les gouvernements communistes prennent le contrôle, l'une de leurs premières mesures est généralement d'essayer de réduire au silence les bergers de l'Église.

Pendant la période de contrôle soviétique de l'Europe de l'Est, de nombreux évêques, ainsi que des prêtres et des laïcs, ont été menacés, emprisonnés, torturés, exilés et exécutés. L'Église reconnaît aujourd'hui la sainteté des évêques martyrs du communisme d'Albanie (3), de Bulgarie (4), de Croatie (5), de Lituanie (6), de Pologne (7), de Roumanie (8), de Russie (9), de Slovaquie (10) et d'Ukraine (11).

Le vénérable serviteur de Dieu József Mindszenty (1892-1975) est né dans un village de l'ouest de la Hongrie. Il a fait ses études dans des écoles catholiques et a été ordonné prêtre catholique à l'âge de vingt-trois ans pendant la Première Guerre mondiale. József, qui était un homme instruit et éloquent, avait déjà pris le temps d'étudier les enseignements du communisme et du fascisme, et il a donc expliqué à son peuple ce qui n'allait pas dans les deux cas. Il a donc expliqué à son peuple ce qui n'allait pas avec les deux. Cela l'a conduit en prison plus d'une fois.

-

Etats-Unis : les catholiques cèdent de plus en plus la place aux conservateurs religieux qui pensent que les changements ont perverti l'Église

De Petra Lorleberg sur kath.net/news :

Selon l'Associated Press : « Partout aux Etats-Unis, l'Eglise catholique vit une énorme transformation »

6 mai 2024

La plus grande agence de presse du monde décrète : « Les catholiques qui saluaient la tendance à la modernisation cèdent de plus en plus la place aux conservateurs religieux qui pensent que les changements ont perverti l'Église ».

New York (kath.net/pl) « Un pas en arrière dans le passé ». C'est de ce phénomène qu'il s'agit dans les transformations actuelles de l'Eglise catholique aux Etats-Unis, établit la plus grande agence de presse du monde « Associated Press » dans une dépêche écrite par Tim Sullivan, qui est actuellement souvent reprise dans les médias américains et au-delà.

L'article de presse n'est neutre qu'en apparence, mais en réalité, il attire habilement le lecteur vers sa propre opinion - qui n'a rien de « catholique conservateur ». Un paroissien d'une paroisse qui aurait nettement évolué ces dernières années n'a osé exprimer ses opinions à ce sujet que de manière soi-disant anonyme.

En se basant sur la paroisse concrète de St. Maria Goretti dans le Wisconsin, l'article de l'AP décrit que beaucoup de choses ont changé ces dernières années. D'abord la musique, puis les thèmes du péché et de la confession sont apparus dans le contenu des sermons, les prêtres ont presque toujours porté des vêtements/soutanes sacerdotaux, dans les rangs des laïcs, on voit, outre les changements de style vestimentaire, davantage de familles nombreuses. C'est à l'école primaire que les élèves auraient entendu parler « pour la première fois » de l'avortement et de l'enfer - il est pour le moins surprenant que les « enfants » d'une école catholique n'aient pas entendu parler de l'avortement auparavant, car le système scolaire américain appelle tout cela « école primaire » jusqu'à la 8e année incluse !

L'article part d'une polarisation entre catholiques « libéraux » et « conservateurs » et arrive ensuite à la formulation étonnante suivante : « Il y a encore beaucoup de communautés libérales, beaucoup qui se considèrent comme des joueurs de milieu de terrain » - aha, donc « libéral » serait le « milieu » ? N'avons-nous pas tous appris un jour en géométrie que le centre se trouve à mi-chemin entre deux coordonnées ? Comment peut-on alors affirmer que le centre entre libéral et conservateur se trouve unilatéralement chez les « libéraux » ?

Les changements auraient peut-être commencé en 1993, lors des Journées mondiales de la jeunesse à Denver, réfléchit l'article, avec Jean-Paul II, qui était certes d'accord sur certaines questions avec des catholiques aux idées libérales, mais qui était « intransigeant » « lorsqu'il s'agissait de dogmes ». Mais le pape François serait depuis longtemps « nerveux » au sujet de l'Eglise catholique aux Etats-Unis.

Lien vers l'article de l'AP dans son intégralité dans « ABC News » : 'A step back in time' : America's Catholic Church sees an immense shift toward the old ways - Across the United States, the Catholic Church is undergoing an immense shift

Lien permanent Catégories : Actualité, Christianisme, Débats, Doctrine, Eglise, Ethique, Foi, Jeunes, Médias, Politique, Société 0 commentaire -

"La famille chrétienne traverse une véritable tempête culturelle et se trouve menacée" (pape François)

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS

AUX RESPONSABLES INTERNATIONAUX

DU MOUVEMENT ÉQUIPES NOTRE DAMESamedi 4 mai 2024

Chers frères et sœurs !Je suis heureux de vous rencontrer, responsables internationaux du Mouvement des Équipes Notre-Dame. Merci d’être venus et surtout merci pour votre engagement en faveur des familles.

Vous êtes un mouvement en expansion : des milliers d’équipes répandues partout dans le monde, de nombreuses familles qui cherchent à vivre le mariage chrétien comme un don.

La famille chrétienne traverse en ce changement d’époque une véritable “tempête culturelle” et se trouve menacée et tentée sur plusieurs fronts. Votre travail est donc précieux pour l’Église. Vous accompagnez de près les époux afin qu’ils ne se sentent pas seuls dans les difficultés de la vie et dans leur relation conjugale. De cette façon, vous êtes l’expression de l’Église “en sortie” qui se fait proche des situations et des problèmes des personnes et qui se dépense sans réserve pour le bien des familles d’aujourd’hui et de demain.

C’est une véritable mission aujourd’hui que d’accompagner les époux ! En effet, protéger le mariage c’est protéger une famille entière, c’est sauver toutes les relations qui sont engendrées par le mariage : l’amour entre les époux, entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants ; c’est sauver ce témoignage d’un amour possible et pour toujours, auquel les jeunes ont du mal à croire. Les enfants, en effet, ont besoin de recevoir des parents la certitude que Dieu les a créés par amour, et qu’un jour eux aussi pourront aimer et se sentir aimés comme l’ont fait maman et papa. Soyez assurés que la semence de l’amour, déposée dans leur cœur par les parents, germera tôt ou tard.

Je vois une grande urgence aujourd'hui : aider les jeunes à découvrir que le mariage chrétien est une vocation, un appel spécifique que Dieu adresse à un homme et à une femme pour qu’ils puissent se réaliser pleinement en devenant géniteurs, en devenant père et mère, et en apportant au monde la Grâce de leur Sacrement. Cette grâce, c’est l’amour du Christ uni à celui des époux, sa présence parmi eux, c’est la fidélité de Dieu à leur amour : c’est Lui qui leur donne la force de grandir ensemble chaque jour et de rester unis.

Aujourd’hui, on pense que la réussite d’un mariage ne dépend que de la volonté ferme des personnes. Ce n’est pas ainsi. S’il en était ainsi, ce serait un fardeau, un joug posé sur les épaules de deux pauvres créatures. Le mariage est en revanche un “pas fait à trois”, où la présence du Christ entre les époux rend possible la marche, et le joug se transforme en un jeu de regards : regard entre les deux époux, regard entre les époux et le Christ. C’est un jeu qui dure toute la vie, dans lequel on remporte la victoire ensemble si l’on prend soin de la relation, si on la conserve comme un trésor précieux, en s’aidant mutuellement à franchir chaque jour, aussi dans la vie conjugale, cette porte d’accès qu’est le Christ. Il l’a dit: « Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé » (Jn 10, 9).Et en parlant de regards, une fois, lors d’une audience générale, il y avait un couple, marié depuis 60 ans, elle avait 18 ans quand elle s’est mariée et lui 21 ans. Ils avaient donc 78 et 81 ans. J’ai demandé : “Et maintenant, continuez-vous à vous aimer ?” Ils se sont regardés et sont venus vers moi, les larmes aux yeux : “Nous nous aimons encore !”. C’est beau !

Je voudrais donc vous laisser deux brèves réflexions : la première concerne les couples à peine mariés. Prenez soin d’eux ! Il est important que les nouveaux époux puissent expérimenter une mystagogie nuptiale, qui les aide à vivre la beauté de leur sacrement et une spiritualité de couple. Dans les premières années de mariage, il est surtout nécessaire de découvrir la foi au sein du couple, de la savourer, de la goûter en apprenant à prier ensemble. Beaucoup se marient aujourd’hui sans comprendre ce que la foi a à voir avec leur vie conjugale, peut-être parce que personne ne la leur a pas témoignée avant le mariage. Je vous invite à les aider avec un parcours “catéchuménal” – disons-le ainsi – de redécouverte de la foi, à la fois personnelle et de couple, afin qu’ils apprennent tout de suite à faire place à Jésus et, avec Lui, à prendre soin de leur mariage.

En ce sens, votre travail aux côtés des prêtres est précieux ; vous pouvez faire beaucoup dans les paroisses et les communautés, en vous ouvrant à l’accueil de familles les plus jeunes. Nous devons repartir des nouvelles générations pour féconder l’Église : engendrer de nombreuses petites Églises domestiques où l’on vit un style de vie chrétien, où l’on se sent en famille avec Jésus, où l’on apprend à écouter ceux qui sont à nos côtés comme Jésus nous écoute. Vous pouvez être comme de petites flammes qui allument à la foi d’autres petites flammes, surtout parmi les couples les plus jeunes : ne les laissez pas accumuler souffrances et blessures dans la solitude de leurs maisons. Aidez-les à découvrir l’oxygène de la foi avec délicatesse, patience et confiance dans l’action de l’Esprit Saint.

La deuxième réflexion porte sur l’importance de la coresponsabilité entre époux et prêtres au sein de votre mouvement. Vous avez compris et vous vivez concrètement la complémentarité des deux vocations : je vous encourage à la porter dans les paroisses, pour que les laïcs et les prêtres en découvrent la richesse et la nécessité. Cela aide à dépasser ce cléricalisme qui rend l’Église moins féconde – faites attention au cléricalisme - ; et cela aidera aussi les époux à découvrir que, par le mariage, ils sont appelés à une mission. Eux aussi, en effet, ont le don et la responsabilité de construire, avec les ministres ordonnés, la communauté ecclésiale.

Sans communautés chrétiennes, les familles se sentent seules et la solitude fait beaucoup de mal ! Avec votre charisme, vous pouvez vous faire secouristes attentifs de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont seuls, de ceux qui ont des problèmes en famille et qui ne savent pas à qui en parler parce qu’ils ont honte ou perdu l’espérance. Dans vos diocèses, vous pouvez faire comprendre aux familles l’importance de s’aider mutuellement et de faire réseau; construire des communautés où le Christ puisse “habiter” dans les maisons et dans les relations familiales.

Chers frères et sœurs, en juillet prochain, vous aurez votre Rassemblement international à Turin. Au milieu du chemin synodal que nous vivons, que ce soit aussi pour vous un temps d’écoute de l’Esprit et de projets féconds pour le Royaume de Dieu.

Nous confions votre mission et toutes vos familles à la Vierge Marie, afin qu’elle vous protège, qu’elle vous garde fermes dans le Christ et qu’elle fasse toujours de vous des témoins de son amour. En cette année consacrée à la prière, puissiez-vous faire découvrir et redécouvrir le goût de prier, de prier ensemble à la maison, avec simplicité et dans la vie quotidienne.Cette fois-ci, je ne dirai rien concernant les belles-mères, car il y en a ici ! Je vous bénis de tout cœur. Et je vous demande s’il vous plaît de prier pour moi. Merci.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Doctrine, Eglise, Famille, Foi, Jeunes, Société 0 commentaire