Atmosphère, atmosphère, l’Eglise d’aujourd’hui a-t-elle une gueule d’atmosphère ? Lu sur le blog du Père Michel Viot :

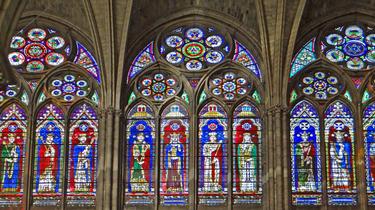

La « trêve pascale » étant maintenant terminée, il importe que l’Eglise se souvienne que sur la terre elle a le devoir d’être militante. Au cas où elle l’aurait oublié, au travers du désengagement de certains, voire de leurs manques, et pire encore de leurs trahisons, le terrible avertissement, que constitue à mes yeux l’incendie de Notre Dame de Paris, est venu nous le rappeler. Le feu qu’il agresse des cerveaux chrétiens ou leurs sanctuaires de pierres, est le genre d’ennemi qui incite aux questions et aux combats. A ce propos d’ailleurs, je me demande si nous avons tous vu brûler la même chose quand j’entends parler de reconstruction et de restauration. Je fais partie de ces catholiques qui n’admettront ni le modèle Reichstag de Berlin (mais les allemands avaient de bonnes raisons de ne pas reconstruire à l’identique), ni l’intrusion d’une flèche de style contemporain qui serait à notre cathédrale ce que le « vagin de la reine » fut aux jardins de Versailles.

La « trêve pascale » étant maintenant terminée, il importe que l’Eglise se souvienne que sur la terre elle a le devoir d’être militante. Au cas où elle l’aurait oublié, au travers du désengagement de certains, voire de leurs manques, et pire encore de leurs trahisons, le terrible avertissement, que constitue à mes yeux l’incendie de Notre Dame de Paris, est venu nous le rappeler. Le feu qu’il agresse des cerveaux chrétiens ou leurs sanctuaires de pierres, est le genre d’ennemi qui incite aux questions et aux combats. A ce propos d’ailleurs, je me demande si nous avons tous vu brûler la même chose quand j’entends parler de reconstruction et de restauration. Je fais partie de ces catholiques qui n’admettront ni le modèle Reichstag de Berlin (mais les allemands avaient de bonnes raisons de ne pas reconstruire à l’identique), ni l’intrusion d’une flèche de style contemporain qui serait à notre cathédrale ce que le « vagin de la reine » fut aux jardins de Versailles.

Ma première question demeure cependant liée à mon titre. Sans la semaine Sainte et l’incendie j’en aurais parlé beaucoup plus tôt. Par plusieurs médias nous avons en effet appris que des prêtres et des laïcs impliqués dans la vie du diocèse de Lyon, avaient voté, le 28 mars dernier, par 48 voix sur 50, le départ définitif de leur Cardinal Archevêque, Monseigneur Philippe Barbarin dont le Saint Père venait de refuser la démission, tout en acceptant que celui-ci prenne ses distances avec le diocèse. Ensuite on pouvait lire que ces votants se trouvaient dans « un climat de bienveillance et d’écoute mutuelle et une très belle atmosphère de communion et de paix ». Ma première réaction fut de me demander ce qu’ils auraient fait sans cette angélique atmosphère ! En fait, nous étions plongés dans des brumes de charité de sacristie, quant au vocabulaire, il me fait regretter ces autres brumes d’un Quai sur lequel l’inoubliable Arletty parlait d’atmosphère avec un accent de vérité reflétant admirablement le niveau moral de ce conciliabule lyonnais ! Ces paroles entre guillemets sont rapportées à l’identique par Valeurs actuelles et le Point comme venant du Vicaire général, Mgr Yves Baumgarten. Elles n’ont pas, à ma connaissance, été démenties. Si on ne peut que se poser des questions sur ce qu’on entend à Lyon par « climat de bienveillance » et « écoute mutuelle », il parait difficile en revanche à tout bon catholique de ne pas en être indigné ! Depuis quand, dans l’Eglise catholique une assemblée a-t’elle le droit de voter sur une décision prise par le Saint Père, décision dont le caractère temporaire a été clairement expliqué par les deux principaux intéressés (le Pape et le Cardinal) ? Aussi la suite du communiqué du Vicaire général apparaît comme plus que malheureuse, même si elle ne fait que traduire la « volonté générale » de ces grands électeurs engagés dans la vie du diocèse qui m’apparaissent décidément comme des héritiers du richerisme rousseauiste et gallican de 1789 « la solution de retrait ne peut être que temporaire ». Pourquoi redire ce qui a été exprimé par le Saint Père sinon pour manifester que cette décision d’en haut n’a de valeur que parce qu’on l’accepte en bas, et qu’on en contrôlera l’application ? Ce qui permet d’oser d’autres incongruités en parlant « des signaux contradictoires envoyés par notre Église ces derniers jours » et « du Cardinal qui continue à tirer les ficelles. Il doit se retirer pour que la gouvernance soit claire ». Dans certains combats, on est sauvé par le gong ou le sifflet de l’arbitre. Ici, c’est la bonne vieille hypocrisie ecclésiastique qui empêche les prophètes célestes de Lyon de crier à leur évêque « enfermez-vous dans un couvent pour ne plus en sortir », version évangélique du « suicidez vous, » hurlé par certains gilets jaunes aux policiers. Je crois que le Vicaire général de Lyon a largement été dépassé par les événements, je ne lui en veux nullement et n’aurais pas aimé me trouver à sa place. Mais c’est son évêque qui l’a nommé, il n’exerce ses fonctions que par délégation d’un pouvoir qu’il ne possède pas en propre. Je regrette donc qu’il n’ait pas pris plus de distance avec ce qu’avait voté cette assemblée irresponsable.

S

S