Il ne fait pas partie des quatre cardinaux qui avaient soumis leurs « dubia » au Pape François en 2016.

Il ne fait pas partie des quatre cardinaux qui avaient soumis leurs « dubia » au Pape François en 2016.

Pourtant, il épouse pleinement leur cause quand il dit que « la source de la confusion, c’est l’exhortation post-synodale ‘Amoris laetitia’ » et qu’il ajoute ensuite : « C’est pour cela que je serais ravi si le Pape pouvait faire la clarté sur ce point, de préférence sous la forme d’un document magistériel ».

A 65 ans, ce médecine et théologien hollandais expert en bioéthique est archevêque d’Utrecht depuis 2007 et a présidé jusqu’en 2016 la Conférence épiscopale des Pays-Bas. Le cardinal Willem Jacobus Eijk n’est pas du genre à garder sa langue dans sa poche.

Il a toujours combattu au grand jour les thèses favorables à la communion aux divorcés remariés, avant, pendant et après les deux synodes sur la famille.

Il a fait partie des onze cardinaux qui, pendant l’été 2015, s’étaient publiquement prononcés dans un livre en faveur de la doctrine de toujours.

C’est également l’un des treize cardinaux qui avaient écrit au pape, au début de la seconde session du synode, cette lettre qui l’avait mis en colère, pour défendre la liberté et la justesse des débats synodaux.

Il est aujourd’hui l’un des plus ardents critiques de la confusion provoquée par « Amoris laetitia », comme on peut le voir dans l’interview que nous reproduisons ci-dessous et qui constitue la partie finale d’un entretien avec Lorenzo Bertocchi parue dans le numéro de mars du mensuel italien « Il Timone ».

Dans un autre passage de cette interview, le cardinal Eijk décrit et dénonce la pente glissante, « the slippery slope », qui dans plusieurs pays, à commencer par la Hollande, mène à une légalisation et à une acceptation de plus en plus généralisée et à des niveaux de plus en plus extrêmes, de l’euthanasie, des mariages homosexuels, de l’idéologie du « gender », avec une Eglise catholique à son tour traversée par une crise de foi qui la rend aveugle face au danger.

Mais voici comment il considère précisément la crise générée par « Amoris laetitia », une crise qui « est en train de briser l’Eglise » sans que jamais une parole clarificatrice ne parvienne de la chaire de Pierre.

– Eminence, que pensez-vous de la question controversée de l’accès aux sacrements pour les couples de divorcés remariés ?

– La question de savoir si l’on peut autoriser les soi-disant divorcés-remariés civilement à recevoir l’absolution sacramentelle et donc l’Eucharistie est en train de briser l’Eglise. On assiste à un débat, parfois assez virulent, à tous les niveaux, entre cardinaux, évêques, prêtres et laïcs. La source de cette confusion, c’est l’exhortation post-synodale « Amoris laetitia », rédigée par le Pape François en conclusion du synode sur la famille de 2014 et de 2015.

Cette confusion concerne surtout le numéro 305 de l’exhortation. On observe que certaines conférences épiscopales ont introduit des règles pastorales qui impliquent que les divorcés-remariés puissent être admis à la communion sous une série de conditions et au terme d’un parcours de discernement pastoral de la part du prêtre qui les accompagne. En revanche, d’autres conférences épiscopales l’excluent. Or, ce qui est vrai à un endroit A ne peut pas être faux à un endroit B. Ces interprétations différentes de l’exhortation, qui portent sur des questions doctrinales, causent la confusion chez les fidèles. Je serais donc ravi si le Pape pouvait faire la clarté sur ce point, de préférence sous la forme d’un document magistériel.

Ayant moi-même participé aux deux synodes sur la famille, j’ai défendu le fait que l’on ne pouvait pas permettre aux divorcés civilement remariés de recevoir la communion. Je l’ai également écrit dans un article publié dans l’intervalle entre les deux synodes dans un livre contenant les interventions de onze cardinaux.

– Pourriez-vous brièvement expliquer votre position ?

– Jésus lui-même nous dit que le mariage est indissoluble. Dans l’Evangile selon Matthieu (19, 9, cf. 5, 32), il semble admettre une exception, c’est-à-dire que l’on pourrait répudier sa propre femme « en cas d’union illégitime ». Cependant, le sens du mot grec « porneia » que l’on traduit ici par « union illégitime », est incertain : il signifie très probablement une union incestueuse à cause d’un mariage entre niveaux de parentés interdits (cfr. Lv 18, 6-18, Ac 15, 18-28).

L’argument fondamental, c’est que l’on ne peut pas autoriser aux divorcés-remariés de recevoir la communion sur base de l’analogie entre le rapport entre mari et femme et celui entre le Christ et l’Eglise (Ep. 5, 23-32). Le rapport entre le Christ et l’Eglise est un don mutuel total. Le don total de Christ à l’Eglise se réalise dans le don de sa vie sur le croix. Ce don total est rendu présent dans le sacrement de l’Eucharistie.

Donc, celui qui participe à l’Eucharistie doit être prêt à un don total de lui-même qui s’inscrit dans le don total de l’Eglise au Christ. Celui qui divorce et se remarie civilement, alors que le premier mariage n’a pas été déclaré nul, viole le don mutuel total que ce premier mariage implique. Le second mariage civil n’est donc pas un véritable mariage. Le fait de violer le don total du premier mariage qu’il faut encore considérer comme valide et l’absence de la volonté de s’en tenir à ce don total rend la personne en question indigne de participer à l’eucharistie qui rend présent le don total de Christ à l’Eglise. Ceci n’empêche cependant en rien les divorcés-remariés de participer aux autres célébrations liturgiques, y compris à l’Eucharistie, sans recevoir la communion, ni que les prêtres les accompagnent pastoralement.

Dans le cas où les divorcés civilement remariés ne peuvent pas se séparer, par exemple à cause de leurs obligations envers leur enfants, ils ne peuvent être admis à la communion et au sacrement de la réconciliation que s’ils répondent aux conditions mentionnées au numéro 84 de « Familiaris consortio » et au numéro 29 de « Sacramentum caritatis ». L’une de ces conditions, c’est qu’ils doivent s’engager à vivre comme frère et sœur, c’est-à-dire s’abstenir d’avoir des rapports sexuels.

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.

Dans la Lettre aux évêques qui accompagne le Motu proprio Summorum Pontificum du 7 juillet 2007, Benoît XVI estime que « les deux formes d’usage du rite romain peuvent s’enrichir réciproquement ». Dans l’intention du pape, la réintroduction, dans le cadre paroissial, du missel promulgué par saint Jean XXIII, devrait susciter une émulation liturgique de telle sorte que chaque forme intègre certains aspects positifs de l’autre. Dans un message adressé aux organisateurs des dix-huitièmes rencontres liturgiques de Cologne (29 mars-1er avril 2017), le cardinal Sarah, Préfet de la Congrégation pour le Culte divin, a repris à son compte ce thème de l’enrichissement mutuel des formes rituelles. Trois questions.

Dans la Lettre aux évêques qui accompagne le Motu proprio Summorum Pontificum du 7 juillet 2007, Benoît XVI estime que « les deux formes d’usage du rite romain peuvent s’enrichir réciproquement ». Dans l’intention du pape, la réintroduction, dans le cadre paroissial, du missel promulgué par saint Jean XXIII, devrait susciter une émulation liturgique de telle sorte que chaque forme intègre certains aspects positifs de l’autre. Dans un message adressé aux organisateurs des dix-huitièmes rencontres liturgiques de Cologne (29 mars-1er avril 2017), le cardinal Sarah, Préfet de la Congrégation pour le Culte divin, a repris à son compte ce thème de l’enrichissement mutuel des formes rituelles. Trois questions.

« Les Dominicaines du Saint-Esprit ont cinq établissements scolaires en France. Elles ont un ambitieux projet à Nantes qui nous a fourni l’occasion de les rencontrer. La Prieure générale, Mère Marie Pia, nous en parle et évoque sa Congrégation ainsi que sa vision de l’enseignement aujourd’hui.

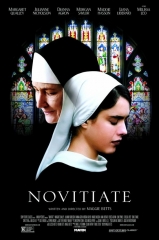

« Les Dominicaines du Saint-Esprit ont cinq établissements scolaires en France. Elles ont un ambitieux projet à Nantes qui nous a fourni l’occasion de les rencontrer. La Prieure générale, Mère Marie Pia, nous en parle et évoque sa Congrégation ainsi que sa vision de l’enseignement aujourd’hui. « Un film américain récent, Novitiate, de Margaret Betts, vaut la peine de quelques commentaires. On est embarrassé quand on désire comprendre les intentions profondes des réalisateurs. S'agit-il d'un film de plus pour salir le catholicisme ? Certains le comprendront ainsi. Cependant les quelques textes qui terminent le film, juste avant le générique, sur l'hémorragie dans les communautés religieuses féminines des années Soixante (des dizaines de milliers de religieuses ont quitté leur communauté aux États-Unis après le concile) permettent une interprétation différente.

« Un film américain récent, Novitiate, de Margaret Betts, vaut la peine de quelques commentaires. On est embarrassé quand on désire comprendre les intentions profondes des réalisateurs. S'agit-il d'un film de plus pour salir le catholicisme ? Certains le comprendront ainsi. Cependant les quelques textes qui terminent le film, juste avant le générique, sur l'hémorragie dans les communautés religieuses féminines des années Soixante (des dizaines de milliers de religieuses ont quitté leur communauté aux États-Unis après le concile) permettent une interprétation différente.