Rencontre avec Rod Dreher, écrivain américain orthodoxe, auteur du Pari bénédictin - Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus (Artège). Il invite l’Occident à une conversion radicale, en s’inspirant de l’action de saint Benoît. Vu sur le site web de l’hebdomadaire « Famille Chrétienne » (JPSC) :

Foi - Page 592

-

Vidéo - Rod Dreher : « Face au déclin du christianisme, nous, laïcs, devons agir »

-

Cinq ans de pontificat de François : mesurer l'impact d'un pape jésuite...

Entrevue avec Frédéric Barriault

De Philippe Vaillancourt sur le site "Présence - Information religieuse" (Québec) :

Les 5 ans de François: l’impact d’un pape jésuite

Le pape François, le 5 octobre 2015. (CNS photo/Paul Haring)

Le pape François, le 5 octobre 2015. (CNS photo/Paul Haring)L’historien Frédéric Barriault est adjoint aux communications chez les Jésuites du Canada français et d’Haïti et chargé de projets pour le Centre justice et foi. Pour souligner les cinq ans de pontificat du premier pape jésuite, il a été invité par le Forum André-Naud de Nicolet/Trois-Rivières à donner une conférence sur le pape François le 13 mars. Il répond aux questions de Présence au sujet de l’impact du pape François.

Quelles principales continuités et ruptures observez-vous dans ce pontificat?

Au plan doctrinal, François est tout, sauf un novateur, me semble-t-il. Sur les questions bioéthiques, tout comme sur celles relatives au mariage, à la famille et à la sexualité, il se situe dans le sillage de ses prédécesseurs. Son originalité est ici toute «jésuite», si j'ose dire: tout en refusant de transformer radicalement la doctrine, il adopte un style pastoral désarçonnant pour les pasteurs rigoristes et les défenseurs tatillons de l'orthodoxie/praxie doctrinale. En insistant sur le cas par cas, le discernement spirituel et l'accompagnement pastoral individualisé, il s'inscrit clairement dans une vision optimiste de la théologie morale, empreinte de compassion à l'égard de la faiblesse humaine. Ce qui est conforme, du reste, à la place centrale qu'occupe la miséricorde dans son pontificat. Tout comme son apparent refus de condamner sans réserve et sans nuance (pensons ici à son célèbre «qui suis-je pour juger?» au sujet des personnes LGBTQ mais aussi à son étonnante défense de Mgr Juan Barros, se disant incapable de le condamner au vu des preuves en sa possession). Et ce, sans être le moindrement laxiste dans sa façon de défendre l'enseignement traditionnel de l'Église.

Jorge Bergoglio demeure donc un homme de fidélité dans la tradition. Encore qu'il se prête volontiers à un processus de tri à l'égard de cette tradition. Au plan liturgique et ecclésiologique, il est clairement un homme de Vatican II. D'où son opposition au traditionalisme liturgique et son allergie aux fastueux Princes de l'Église vivant encore à l'heure du Concile de Trente.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine Sociale, Eglise, Ethique, Foi, Société, Spiritualité 25 commentaires -

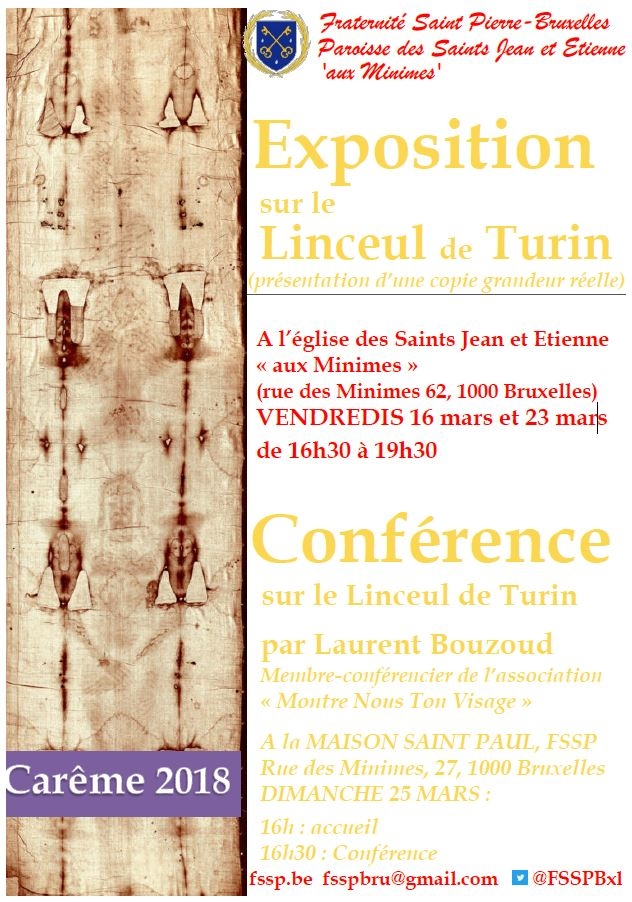

Le Linceul de Turin à l'honneur aux Minimes - Bruxelles, les 16, 23 et 25 mars (exposition et conférence)

Exposition sur le Linceul de Turin

(présentation d’une copie grandeur réelle)A l’église des Saints Jean et Etienne « aux Minimes »

VENDREDIS 16 mars et 23 mars, de 16h30 à 19h30Conférence sur le Linceul de Turin

par Laurent Bouzoud, Membre-conférencier de l’association « Montre Nous Ton Visage »

A la MAISON SAINT PAUL, FSSP

Rue des Minimes, 27, 1000 BruxellesDIMANCHE 25 MARS :

16h : accueil

16h30 : ConférenceInfos : fssp.be – fsspbru@gmail.com – Twitter : @FSSPBxl

-

Les 16 lieux d'apparitions mariales reconnus par l'Eglise (dont deux en Belgique); mise à jour : il y en aurait 18

16 apparitions de Marie reconnues par l’Eglise

Alors que des milliers d’apparitions de la Vierge Marie ont été signalées à travers le monde en 2000 ans, seules 16 ont été officiellement reconnues par l’Eglise. On parle de véritable apparition et non d’images ou de silhouettes.

• Laus (France, 1664 -1718) : Benoite Rencurel, une bergère illettrée de 16 ans s’est trouvée à de nombreuses reprises en présence "d’une belle dame au visage resplendissant tenant un enfant par la main et portant une couronne" dans une petite grotte du vallon des Fours dans les Hautes Alpes.

• Rome (Italie 1842) : Alphonse Ratisbonne, un riche homme, d’origine juive, se moquant des pratiques catholiques se rend un jour dans la basilique Sant’Andrea delle Fratte. Une lumière éblouissante lui apparaît au-dessus de l’autel. Il la décrira plus tard comme la Vierge "telle qu’elle figure sur la Médaille miraculeuse". Même si l’apparition ne lui a rien dit, sa vie en fut bouleversée.

• La Salette (France, 1846) : alors qu’ils font paître leur troupeau dans les alpages du village de La Salette en Isère, deux bergers de 15 et 11 ans, Mélanie Calvat et Maximin Giraud, aperçoivent une lumière éblouissante, qui laisse progressivement apparaître une dame. Ils la reconnaissent comme étant la Vierge Marie.

• Lourdes (France, 1858) : Bernadette Soubirous n’a que 14 ans quand une belle Dame vêtue de blanc se présente à elle dans la partie supérieure d’une grotte dans les Hautes-Pyrénées. En six mois, cette jeune fille simple et de santé fragile assistera à 18 apparitions.

• Champion (Etats-Unis, 1859) : A l’issue d’une messe, une jeune femme confie à son confesseur avoir vu une femme dans une tenue d’un blanc éblouissant, une couronne d’étoiles sur la tête. Sur les encouragements du prêtre, elle demande à la dame son identité lorsqu’elle la revoit. Celle-ci lui répond : "Je suis la reine du Ciel qui prie pour la conversion des pêcheurs et je désire que tu fasses comme moi".

• Pontmain (France, 1871) : Alors que l’armée prussienne s’approche de cette ville dans le nord de la France, Eugène Barbedette, un fils de paysan de 13 ans, voit une dame vêtue d’une robe bleue parsemée d’étoiles d’or et portant une couronne sur la tête lui sourire depuis le toit d’une maison voisine. Trois autres enfants verront simultanément l’apparition : Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé.

• Gietrzwald (Pologne, 1877) : la Vierge Marie est apparue à 160 reprises à deux adolescentes de 12 et 13 ans, Barbara Samulowska et Justyna Szafrynska, pour leur demander de réciter le rosaire tous les jours.

• Knock (Irlande, 1879) : Deux femmes se prénommant toutes les deux Mary, l’une âgée de 45 ans, l’autre de 29 ans, aperçoivent des images lumineuses sur la façade de l’église paroissiale de Knock. Il s’agit selon elles de la Vierge Marie, de saint Joseph et de saint Jean l’Evangéliste. Aussitôt, elles avertissent toutes les personnes alentours. 15 témoins assistent à la scène avec elles. Tous parlent d’un autel sur lequel se tiennent un agneau et une croix.

• Fatima (Portugal, 1917) : Trois jeunes bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, sont en train de réciter leur chapelet pendant qu’ils gardent leur troupeau, quand un éclair les surprend. Craignant un orage, ils s’empressent de rassembler leurs affaires pour rentrer chez eux, quand un autre éclair a lieu. La lumière, éblouissante, laisse place à une dame vêtue d’un blanc étincelant.

• Beauraing (Belgique, 1932-1933) : Fernande (15 ans), Gilberte (13 ans) et Albert Voisin (11 ans) voient apparaître 33 fois une dame qui reste silencieuse. Lorsqu’ils lui demandent si elle est la Vierge Immaculée, elle répond par un signe affirmatif de la tête. Les apparitions ayant lieu le soir, de nombreuses personnes se déplacent dans l’espoir d’assister à une rencontre.

• Banneux (Belgique, 1933): De chez elle, une fillette de 11 ans, Mariette Béco, aperçoit un soir une lumière dans le jardin. Apparaît ensuite une dame qui l’invite à se rapprocher. Mariette préfère s’en aller, mais quand elle revient, la dame est encore là. Elle se présente comme la "Vierge des pauvres".

• Amsterdam (Pays-Bas, 1945 - 1959) : Une femme, Ida Peerdeman, assistera en 14 ans à 56 apparitions mariales. dans l’un de ses messages, la Vierge Marie lui aurait dit : "Je me tiens sur ce globe terrestre, parce que je veux qu’on m’appelle la Dame de tous les peuples".

• Akita (Japon, 1973 - 1981) : Soeur Agnès Sasagawa Katsuko voit un jour sortir des rayons de lumière du tabernacle de la chapelle de son couvent. Quelques jours plus tard, les rayons réapparaissent, plus éblouissants. Plus tard, une plaie en forme de croix apparaît sur le poignet de sa main gauche… comme sur celui de la main droite de la statue de la Vierge. Le phénomène va se répéter plusieurs fois.

• Betania (Venezuela, 1976 - 1988) : Maria Esperanza Medrano est célèbre dans son pays pour avoir eu plusieurs locutions de Marie et de Jésus dans sa jeunesse. Mais la première apparition de la Mère de Dieu a lieu le 25 mars 1976. Elle ne cessera d’apparaître qu’en 1988. De nombreux messages lui ont été adressés pour le monde. Maria Esperanza Medrano était aussi connue pour son don de guérison, ses communions reçues mystérieusement et ses émissions inexplicables de parfums de fleurs.

• Kibeho (Rwanda, 1981 - 1986) : la Vierge est apparue à Alphonsine Mumereke, Nathalie Mumuka-mazimepaka et Marie-Claude Mukangango dans le lieu le plus pauvre du Rwanda. Se présentant comme "Notre Dame des Sept Douleurs", en référence aux massacres qui allaient déchirer le pays en 1994, elle a exhorté les trois femmes à la prière, au jeûne, à la repentance et à la conversion.

• San Nicolas (Argentine, 1983) : Gladys Quiroga de Motta est une mère de famille ordinaire sans aucune connaissance biblique et théologique majeure. La Vierge lui est apparue pour lui demander de rechercher une image qui avait été bénie par un pape avant d’être oubliée dans une église. On a fini par la retrouver dans l’une des cloches de l’église. Il s’agissait de l’image de la Mère de Dieu avec l’Enfant-Jésus, qui s’est avérée, après enquête, avoir été bénie par le pape Léon XIII.

Lire les commentaires de nos visiteurs (ci-dessous) qui complètent cet article

-

Fabrice Hadjadj : Petite élévation au-dessous de la ceinture, ou la Bonne Nouvelle des sexes (Conférence de carême à Notre-Dame le 11 mars 2018)

Conférence de carême à Notre-Dame de Paris du 11 mars 2018

Petite élévation au-dessous de la ceinture, ou la Bonne Nouvelle des sexes

Texte accessible ICI

-

Vietnam : le communisme a eu beau faire, il n'a pas tari les vocations

-

Mgr Gobilliard : « Dieu ne nous demande pas d’être brillants, mais de le laisser convertir les cœurs »

De l’évêque auxiliaire de Lyon, cette interview publiée sur le site « aleteia »:

"Mgr Gobilliard, l’un des plus jeunes évêques de France, vient de publier un livre intitulé « Dieu a besoin de toi… Oui, toi ! ». Il y invite chacun à sortir de soi afin de répondre à l’appel du Christ et à être témoin de son amour, au quotidien. Dans un entretien accordé à Aleteia, il revient sur cet appel dont chacun doit se saisir.

Comme Jésus disant à la Samaritaine « Donne-moi à boire », Dieu nous attend, nous appelle. Ce n’est nullement notre panache et notre force qu’Il sollicite, mais « notre pauvreté, nos bosses, nos peurs, nos blessures », afin qu’Il puisse les rejoindre « et les remplir de sa force et de sa tendresse ». Mgr Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, vient de publier aux Éditions de l’Emmanuel un livre intitulé Dieu a besoin de toi… Oui, toi ! qui rassemble plusieurs de ses textes (homélies, conférences…) et dans lesquels il invite les chrétiens à « sortir de leurs sacristies » afin d’être des témoins de l’amour de Dieu, ici et maintenant.

Aleteia : Qu’est-ce qui vous a poussé à sortir ce recueil ?

Mgr Emmanuel Gobilliard : Les éditions de l’Emmanuel ! Je ne l’avais pas du tout prévu. Ils me l’ont demandé en ayant remarqué que ces nombreux textes étaient déjà écrits et disponibles sur le site du diocèse de Lyon.

demandé en ayant remarqué que ces nombreux textes étaient déjà écrits et disponibles sur le site du diocèse de Lyon.À qui s’adresse-t-il ?

Pour les homélies, je pourrais vous répondre qu’elles s’adressent aux fidèles devant qui ces homélies ont été prononcées. En fait, ce n’est pas si simple, parce que la plupart de ces homélies n’ont pas été prononcées telles que vous les lisez. À Madagascar, puis grâce au chapitre d’Evangelii Gaudium concernant l’homélie, j’ai vécu une profonde conversion. J’avoue avec une grande honte qu’auparavant, même si je priais sur les textes du dimanche suivant, je préparais mal mes homélies. Et nous savons que si nous préparons mal nos homélies, nous risquons, en fin de compte, de ne parler que de ce que nous connaissons, de nous répéter souvent et de ne pas considérer avec suffisamment de sérieux notre ministère de prédicateur de l’Évangile. Auparavant je pouvais m’appuyer sur une aisance à l’oral, sur une technique de communication, mais sur le fond j’étais un peu « léger ». Le Seigneur ne nous demande pas d’être brillants, mais de le laisser convertir les cœurs. Nous devons être à son service, dire ce qu’il veut que nous disions et cela demande de la prière, du travail et, pour moi en tout cas, une rédaction précise de ce que je veux dire. Je sais qu’il s’agit d’un texte écrit, qui s’adressera probablement à des personnes qui le liront par le moyen d’internet. Je l’écris donc pour qu’il soit lu et la plupart du temps, le jour où je dois prononcer ces homélies, je ne dis pas ce que j’ai écrit. Mais tout ce que j’ai écrit m’aura largement préparé à m’adresser aux fidèles. Pour les conférences, je respecte davantage le texte que j’ai écrit, parce que l’exercice est différent. On peut donc dire que, même s’il s’agit d’une homélie ou d’une conférence, je m’adresse à des lecteurs qui auront la bonté de me lire. Je considère généralement, sauf pour certaines conférences, que ces lecteurs sont catholiques et qu’ils ont déjà une vie sacramentelle et une vie de prière.Lire aussi : Non mais sérieusement, comment peut-on être catholique en France ?

Vous écrivez dans ce livre « Ne rêvez-pas votre vie, affrontez-là », « Vivre à contre-courant »… Comment trouver sa place aujourd’hui ?

Pour moi toute vocation est absolument unique. Dieu s’adresse à moi personnellement, d’où le titre du livre. Cet appel est actuel, pour aujourd’hui et il s’insère dans la vie concrète, au travers de situations particulières. Je suis très heureux que le pape François insiste sur cette dimension concrète, sur le fait aussi que notre parole doit renvoyer au quotidien, à la vie des gens. Nous sommes appelés à être saints, à partir de ce que nous sommes et de ce que nous vivons, pas à partir de ce que nous imaginons. Dieu peut faire de nous des saints, même si nous nous croyons très loin, très pauvres, très indignes. La condition de la sainteté d’ailleurs c’est l’humilité, l’humilité d’accepter que c’est le Seigneur qui fait tout le travail. Il est difficile de trouver sa place tout seul. Souvent, c’est la place qui nous trouve. Il faut savoir être attentifs aux signes, aux appels, et avoir un bon accompagnement spirituel. Le bon accompagnement spirituel met en évidence la grâce propre de la personne, ce pourquoi Dieu, l’Église, le monde a besoin d’elle. Il met en lumière aussi toutes nos réticences, nos lenteurs, nos lourdeurs, nos refus, pour que nous les dépassions, que nous accueillions avec paix et confiance l’amour de Dieu sur nous, et son appel.Lire aussi : Père René-Luc : la parabole du phare ou comment trouver sa vocation ?

Vous nous invitez à « sortir des sacristies », donc à nous mettre en mouvement et à délaisser sa zone de confort… Concrètement qu’est-ce que cela signifie ?

Nous devons surtout sortir de nous-mêmes ! Vivre, en contemplant Jésus, et en essayant de lui ressembler. Sortir de soi, c’est très concret, c’est rejoindre l’autre, ce qu’il est, le comprendre, l’accueillir, l’aimer en vérité. Jésus est, dans ce domaine, stupéfiant ! IL est attentif aux besoins des personnes. Il connait leur cœur, il veut profondément leur bien et sait quel est le meilleur chemin pour y parvenir. Les exemples dans l’Évangile, Pierre, Marie Madeleine, Zachée, Nicodème, la Samaritaine, sont très nombreux et ils révèlent combien le cœur de Jésus est totalement oblatif, tourné vers l’autre. Il est totalement tourné vers le Père, comme nous le dit saint Jean, mais aussi totalement tourné vers chacun de nous. Il s’oublie lui-même pour nous aimer, pour nous servir, pour nous sauver. L’Église en sortie, c’est d’abord cela : être capable de sortir de soi, dans un mouvement de charité qui est proprement divin ; c’est aussi sortir de ses vues un peu courtes, de ses idées trop réductrices, de ses groupes et de ses milieux lorsqu’ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Si nous ressemblons à Jésus, si nous méditons sa Vie, sa Parole, si nous le reconnaissons dans nos frères, alors nous n’avons pas trop de souci à nous faire, nous serons « en sortie », y compris, parfois dans nos propres sacristies, dans nos groupes ou nos paroisses, où de grandes souffrances, cachées, ont besoin d’être rejointe par la charité du Christ, par l’attention aimante et accueillante de l’Église.Lire aussi : Patrice de Plunkett : « L’engagement pour un chrétien ne se réduit pas à un engagement politique »

Faut-il être des « chrétiens décomplexés » ?

Soyons des saints et nous ne poserons plus ce genre de question ! Le courage, la force du témoignage a plusieurs expressions que l’Esprit saint saura nous dicter si nous sommes unis à Lui. L’Église n’est ni un parti politique, ni une association philanthropique, elle est le corps du Christ et est composée de différents membres. Certains témoignent par le martyre, d’autre par l’humble service du frère, d’autres encore par l’engagement au service de la vie, de la société. Les moyens sont multiples mais le but est le même : aimer Dieu, le faire aimer : aimer les gens, les faire aimer ! Dieu saura nous inspirer l’attitude juste.Lire aussi : Tous saints ? Tous concernés ?

Gens ordinaires, pêcheurs… sommes-nous (vraiment) tous appelés à la sainteté ?

J’essaye de répondre à cette question tout au long du livre. Nous ne sommes pas égaux ! Certains naissent dans la pauvreté, d’autres dans la richesse ; certains sont favorisés, socialement, psychologiquement, intellectuellement, physiquement, d’autres le sont moins. Certains vivent de grandes souffrances, d’autres semblent en être préservés. Le seul domaine où je suis persuadé que nous sommes tous égaux, c’est la sainteté, à condition de ne pas la confondre avec la perfection ou avec l’adéquation à un système de valeurs. La vie chrétienne n’est pas d’abord une morale mais une rencontre avec le Dieu vivant. Le seul saint, c’est Lui ! Nous ne pourrons jamais être saint par nos propres forces. Regardez saint Pierre et saint Paul mais aussi saint Augustin, sainte Marie Madeleine et le bon Larron, et finalement, de façon plus ou moins visible, tous les saints. Ils ont tous fait l’expérience de leur pauvreté, de leur péché, de leur incapacité à répondre à l’appel du Seigneur. Ils ont accueilli la miséricorde de Dieu, son amour, sa force aussi et leur vie en a été transformée au point qu’ils ont rayonné de la sainteté même de Dieu. Je ne peux même pas imaginer que Dieu n’accorde pas à tous, les moyens, adaptés certes et parfois très différents, de le rejoindre, de répondre à son amour, d’être touchés par sa miséricorde, et donc d’être saints !"JPSC

-

Le choix des ténèbres conduit au Jugement de Dieu; homélie du Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine pour le 4e dimanche de carême

Le choix des ténèbres conduit au Jugement de Dieu (Jn 3, 14-21) Michel-Marie Zanotti-Sorkine

Prédication pour le 4ème dimanche de carême (archive du 18 mars 2012) par le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine (Jn 3, 14-21) /

http://www.delamoureneclats.fr / http://www.unfeusurlaterre.org /

Références bibliques : http://aelf.org/

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3,14-21.

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,

afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. »

Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.

Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;

mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Quand la devotio moderna découvre la conscience moderne : saint Ignace de Loyola

A la fin du moyen âge, l’Imitation de Jésus-Christ contribuera à former des hommes qui, un siècle plus tard, seront les chefs de la Réforme catholique, et d’abord du plus grand d’entre eux, saint Ignace de Loyola.

A la fin du moyen âge, l’Imitation de Jésus-Christ contribuera à former des hommes qui, un siècle plus tard, seront les chefs de la Réforme catholique, et d’abord du plus grand d’entre eux, saint Ignace de Loyola. C’est par lui, grâce à lui surtout, que le courant médiéval de la devotio moderna préparera le croyant des temps du lendemain, moins communautaire que celui du moyen âge, mais plus intérieur, celui qui s’affirmera avec le concile de Trente. A suivre dans ce remarquable échange entre Marc Rastoin sj et François Sureau (JPSC) :

-

30 mars : 7ème édition du Chemin de Croix dans les rues de Liège

De cathobel.be :

7ème édition du Chemin de Croix dans les rues de Liège

Vendredi 30 mars est la date du Vendredi Saint: mémoire pour les chrétiens de la mort de Jésus sur la croix, deux jours avant sa résurrection à Pâques. La Pastorale Urbaine organise, pour la septième année consécutive, un Chemin de Croix dans les rues de la ville.

Vendredi 30 mars est la date du Vendredi Saint: mémoire pour les chrétiens de la mort de Jésus sur la croix, deux jours avant sa résurrection à Pâques. La Pastorale Urbaine organise, pour la septième année consécutive, un Chemin de Croix dans les rues de la ville.Chapeauté par Jean-Pierre Pire, doyen de Liège, il sera présidé par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Le Chemin de Croix partira à 18h de l’église Saint-Pholien pour arriver à 19h30 à la Cathédrale. Les marcheurs suivront symboliquement la Croix de Jésus, porteront des cierges et avanceront en chantant au rythme lent des tambours. L’événement s’adresse à un large public.

Croyant ou peu croyant, pratiquant ou pas, le Chemin de Croix est une prière par les pieds. C’est un message d’amour universel qui s’adresse bien au-delà des habitués des églises. La Pastorale Urbaine remercie l’administration communale et les forces de police. Grâce à leur aimable collaboration, pareille démarche s’organise dans d’excellentes conditions.

Les participants au Chemin de Croix seront invités à prolonger leur démarche en participant à l’office du Vendredi Saint présidé par l’évêque à 19h30 à la Cathédrale. Comme le Vendredi Saint est le jour par excellence pour reconnaître notre imperfection humaine, au terme de l’office, celles et ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement du pardon (la confession).

-

Un hors-série de l'Homme Nouveau consacré au Padre Pio

1968 - 2018 : Cinquantenaire de la mort de Padre Pio

Un numéro double pour découvrir son histoire et sa spiritualitéPadre Pio, une vie pour le salut des âmes

Hors-série n° 30-31 des Éditions de L'Homme Nouveau

Pendant toute son existence, l'humble capucin de San Giovanni Rotondo aura apporté aux fidèles venus le voir le réconfort de sa charité et la chaleur qui émanait des pouvoirs extraordinaires dont il bénéficiait.

En reprenant le parcours de son existence à l'occasion du cinquantenaire de sa mort, on reste frappé par les difficultés qui s'accumulent devant lui. Pourtant, il est resté fidèle envers et contre tout à la messe et au confessionnal, à sa mission de prêtre qui ne consiste pas à galvauder l'enseignement du Christ mais à y conduire les âmes.

Avec : Anne Bernet, Joachim Bouflet, Rémi Fontaine, Frère Jean-François de Louvencourt, Père François Marxer, Éric Picard, Didier Rance, Giulio Siena, Armelle Signargout, Jeanne Smits et Laurent Touchagues.

LE HORS-SÉRIE EST DÉJÀ DISPONIBLE EN PRÉ-VENTE.

Commandez-le dès maintenant pour profiter des frais de port gratuits jusqu'au 17 mars !

Je commande le hors-série n°30-31

Entre histoire et spiritualité, ces 132 pages ont été pensées pour permettre à tous de s'approcher de cette grande figure de l'Église.

Un numéro double largement illustré, pour proposer un contenu dense et fouillé tout en offrant le confort de lecture du format magazine.

Les regards croisés de différents spécialistes du Padre Pio et des approches complémentaires pour un document de référence.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Livres - Publications, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -

La Semaine Sainte et la fête de Pâques au Saint-Sacrement (Liège)