Alors que Salah Abdeslam a été arrêté vendredi après-midi à Molenbeek, Pierre Vermeren explique comment ce quartier de Bruxelles est devenu un sanctuaire de l'islamisme. Lu sur FigaroVox :

« Depuis des années, la Belgique, qui subit le terrorisme islamiste, est pointée du doigt par les services de renseignement européens et maghrébins. Elle abriterait des foyers de radicalisation et de narcotrafic à Bruxelles, à Anvers et en Wallonie. Les autorités marocaines sont très inquiètes devant la radicalisation hors de contrôle de leurs ressortissants, qui versent dans le crime organisé, le salafisme voire le chiisme, en rupture complète avec leur islam. Les géographes questionnent la dynamique de la communauté marocaine de Belgique, majoritaire dans les berceaux du grand Bruxelles, alors qu'à l'inverse de la France et de l'Espagne, la Belgique n'a pas de passé colonial marocain. Pourquoi la Belgique compte-t-elle plus de 500 000 Marocains, 1 habitant sur 20, et pourquoi sont-ils nombreux à verser dans un radicalisme hors de contrôle? L'histoire, l'origine et les activités des Marocains de Belgique expliquent le sanctuaire salafiste de Molenbeek, le Moulin du ruisseau.

En mars 1912, la France place l'Empire chérifien sous «protection», et concède le nord du pays, le «Rif», à l'Espagne. Ce Maroc espagnol est coupé en deux: le pays jebala arabophone à l'Ouest, le pays berbère du Rif à l'Est. Cette montagne méditerranéenne pauvre et très peuplée vit d'expédients et de trafics marchands, à l'instar de la Corse ou de la Kabylie. Des dizaines de milliers de Rifains s'embauchent chaque année en Oranie française pour travailler la vigne ou dans les mines de la région. Les Espagnols laissent faire. Quand, après la Grande guerre, ils se décident à «pacifier» la région, leur armée se fait massacrer à Anoual en juillet 1921 (12 000 morts). Avec les armes récupérées, Abdelkrim proclame un Etat, la République du Rif, et son armée. En cinq ans de guerre, l'Espagne se déchaîne contre les Rifains, qui reçoivent les surplus de gaz moutarde bradés par l'Allemagne. Mais rien ne venant à bout des Rifains, ils portent la guerre au Maroc français. Lyautey est destitué, remplacé en urgence par Pétain, qui mobilise une armada franco-espagnole ultra moderne, qui débarque à Al Hoceima, répétition du 6 juin 1944. Les Rifains, écrasés par des centaines de milliers d'hommes, reprennent leur exode saisonnier vers l'Oranie. Toutefois, Franco sait les utiliser par dizaines de milliers dans sa guerre d'Espagne pour nettoyer et conquérir au couteau les tranchées et les villes républicaines.

Lorsque la guerre d'Algérie ralentit puis interdit la migration vers l'Algérie en 1956, la misère s'abat sur le pays, poussant les plus téméraires vers le Nord. Les houillères françaises du nord en plein boum embauchent des milliers de Marocains du Rif, où ils rejoignent les kabyles. A l'inverse de ces derniers, originaires de la région la plus francophone d'Algérie française, les Rifains berbérophones, voire hispanophones, ne pratiquent qu'un français minimaliste. Ils se réfugient dans leur religion austère et conservatrice, hermétique au réformisme musulman qui gagne le Maroc français. Pire, à l'indépendance du Maroc, quand le Rif se soulève pour ses libertés, le Rif fait l'objet d'une guerre livrée par les forces armées royales d'Oufkir et du futur Hassan II, en 1958 et 1959, aidées par l'armée française. Le Rif reçoit cette fois du napalm. On relève des milliers de morts. La haine que se vouent les Rifains et le roi du Maroc est si forte qu'en 38 ans de règne (1961-1999), Hassan II ne se rend pas dans le Rif, refuse d'y investir et d'équiper le pays. Il ne lui laisse que le monopole du kif accordé par son père.

Peuple abandonné et livré à lui-même, les Rifains émigrent comme leurs aînés. Ils s'installent dans le nord, puis suivent l'emploi vers les houillères de Wallonie, et enfin dans les Flandres et aux Pays-Bas en plein boom. Le Benelux et le Nord Pas de Calais comptent en 2015 près d'1,5 millions de «Marocains», en majorité Rifains. Après 1968 et la chute de la French Connection, les chimistes corses passés dans le Rif transforment le chanvre en pâte base pour l'exportation. La commercialisation du haschisch suit l'émigration rifaine, ouvrant les portes des marchés européens en Espagne, en France et au Benelux. Avec Anvers, la Belgique devient une plaque tournante. Le commerce et le trafic de drogue deviennent inséparables, et ces activités pallient les licenciements qui frappent en masse mineurs, sidérurgistes et salariés du textile. Les Rifains se concentrent dans des quartiers qui s'homogénéisent à Roubaix, Tourcoing, Bruxelles-Molenbeek, Rotterdam, Liège… Une partie de cette jeunesse belge frappée par le chômage et la crise se tourne vers le fondamentalisme religieux, alors que la police belge n'a aucune expérience en la matière, à l'inverse de la police française plus expérimentée, et qui laisse travailler les services marocains auprès de leurs ouailles.

Austérité ancestrale et culture insulaire, hostilité viscérale au régime marocain et à son islam, rejet de l'Etat qui rappelle la Sicile, liberté religieuse à tous vents, réseaux mafieux structurés par 40 ans de business (10 milliards de $ de chiffre d'affaires annuel) au profit des maffias du Rif et de leurs obligés, du Maroc au Benelux, liberté de mouvement depuis Schengen, absence de surveillance policière efficace, antécédents historiques désastreux, ressentiment, culture de la violence dans un univers hostile, chômage de masse… la base arrière de Molenbeek a une très longue histoire. Pour la première fois, il va peut être falloir poser la question de l'économie de la drogue.

Ref. Arrestation de Salah Abdeslam : Comment Molenbeek est devenu un État dans l'État

Normalien et agrégé d'histoire, Pierre Vermeren est professeur, spécialiste de l'histoire du Maghreb contemporain à l'université de Paris-I Panthéon-Sorbonne et membre du laboratoire IMAF (Institut des mondes africains). Il a vécu au Maroc, en Égypte et en Tunisie. Derniers ouvrages publiés: La France en terre d'islam - Empire colonial et religions, XIXe-XXe siècles

JPSC

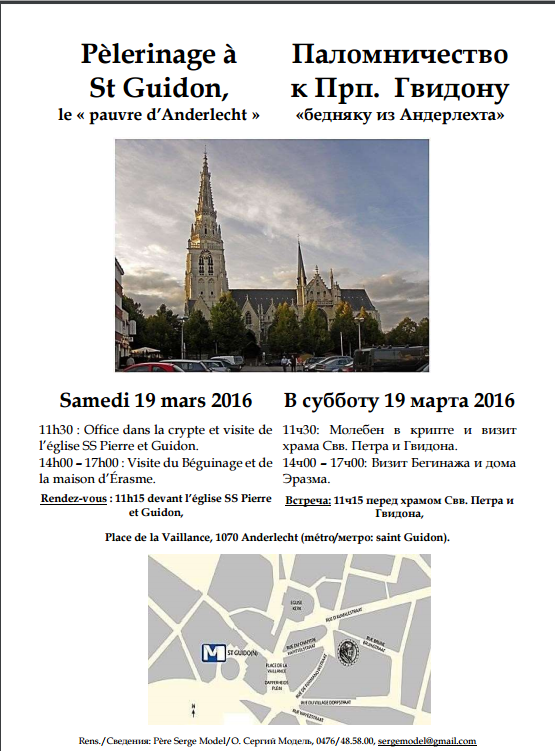

Du Père Noël TANAZACQ, Recteur de la Paroisse Ste Geneviève-St Martin (Paris) (Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe occidentale et Méridionale), cette note éclairante publiée en marge de

Du Père Noël TANAZACQ, Recteur de la Paroisse Ste Geneviève-St Martin (Paris) (Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe occidentale et Méridionale), cette note éclairante publiée en marge de