Du blog de Jeanne Smits :

18 juin 2021

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Du blog de Jeanne Smits :

18 juin 2021

De France Catholique :

Pie XII (1876-1958)

Le pape calomnié

propos recueillis par Constantin de Vergennes

vendredi 18 juin 2021

Cible de graves accusations sur son action durant la Seconde Guerre mondiale, Pie XII fut en réalité une figure de courage et d’habileté, comme le révèlent les archives du Vatican qui viennent de s’ouvrir. Entretien avec Johan Ickx, responsable des Archives historiques de la Secrétairerie d’État, et auteur de Le Bureau. Les juifs de Pie XII (éd. Michel Lafon).

Avant de devenir le pape Pie XII, Eugenio Pacelli a été marqué par l’action pour la paix de Benoît XV. En quoi a-t-il marqué son propre pontificat ?

Johan Ickx : S’il existe un nombre très important de livres publiés sur Pie XII, il est surprenant de constater l’absence d’études sérieuses sur l’activité durant la Première Guerre d’Eugenio Pacelli, alors diplomate et secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires – le ministère des Affaires étrangères du Saint-Siège de cette époque. Lors de la préparation du livre La guerre et le Vatican (éd. du Cerf), publié en 2018 à partir de sources disponibles depuis des décennies, j’ai été convaincu qu’il existait une anomalie – pour ne pas dire une distorsion idéologique – dans l’interprétation de l’œuvre du pape d’alors, Benoît XV, en faveur de la paix. Dans nos livres et cours d’histoire, à de rares exceptions près, ce pape fut appelé par l’historiographie belge et française « der Moffenpapst » : le « pape des Boches ». Ce refrain nous a été enseigné et répété depuis les années 1960 dans les universités comme une vérité définitive, acquise par la science historique.

Cette historiographie a utilisé un grief formulé par un courant présent dans l’opinion publique française et belge après la Grande Guerre, qui voulait que le pape n’ait pas parlé, n’ait rien fait et soit resté inerte face à la brutalité de la fureur teutonique. Et ce sont les mêmes accusations qui seront portées, vingt ans après la Seconde Guerre mondiale, contre Pie XII. Or, on découvre que la diplomatie de Pacelli, pendant la Première Guerre mondiale, suivait une orientation inverse : une ouverture vers les forces alliées, la Belgique, la France et l’Angleterre. Parmi ses propres collaborateurs, il règne au contraire une singulière méfiance envers le mensonge teutonique, et même envers les éléments pro-allemands. Tout ceci a des répercussions sur l’historiographie du pontificat de Pie XII. Mais il faudra attendre de nouvelles études sur cette période spécifique pour comprendre totalement le jeune Pacelli.

Du site "Pour une école libre au Québec" :

12 juin 2021

|

| Pensionnat de Kamloops |

Texte de Michael Haynes — Traduit par CQV

Kamloops, Colombie-Britannique, 9 juin 2021 — La triste découverte de 215 tombes anonymes d’enfants au pensionnat indien de Kamloops a suscité beaucoup de chagrin et d’indignation, ainsi que des attaques virulentes contre l’Église catholique.

Malgré cette réaction rapide, de nombreuses questions subsistent sur cette affaire. L’auteur canadien Michael O’Brien, lui-même ancien élève de l’un de ces pensionnats, a mis en garde contre le danger d’accuser l’Église de meurtre avant d’avoir obtenu des informations réelles sur les tombes récemment découvertes, y compris sur le contexte de la période des pensionnats.

Rosanne Casimir, chef de la Première nation Tk'emlups te Secwépemc, a révélé le 28 mai que les corps de 215 écoliers, dont certains n’avaient que trois ans, avaient été découverts sous terre grâce à un radar à pénétration de sol. Casimir a mentionné que c’était un « fait connu dans notre communauté », ce qui a mené à la recherche et à la découverte des corps.

Casimir a également noté que « ces enfants disparus sont des décès non documentés », ajoutant que de nombreuses questions restaient sans réponse, et laissant entendre qu’il était possible de trouver d’autres corps en attendant une enquête plus approfondie. Elle l’a décrit comme une « perte inconcevable, dont on parlait, mais qui n’avait jamais été documentée au pensionnat indien de Kamloops ».

Mme Casimir a noté que l’enquête était en cours depuis le début des années 2000, précisant que les récits d’anciens élèves avaient alimenté le désir de rechercher les tombes.

À la suite de cette découverte, des attaques virulentes ont été lancées contre l’Église catholique, qui dirigeait le pensionnat alors que l’État le finançait, et le sentiment anticatholique dans les médias grand public est à son comble.

Le système des pensionnats

Le pensionnat de Kamloops, situé dans le sud de la Colombie-Britannique, a été géré par l’Église catholique de 1890 à 1969, date à laquelle le gouvernement fédéral a pris en charge la gestion de l’établissement et l’a transformé en externat jusqu’à sa fermeture en 1978. À son apogée, Kamloops comptait plus de 500 enfants inscrits dans les années 1950 et était autrefois la plus grande école du réseau de pensionnats.

L’école a été confiée à la direction des Oblats de Marie Immaculée en 1893, sur ordre du gouvernement. Cependant, en 1910, le directeur a signalé que le gouvernement ne fournissait pas suffisamment de fonds pour nourrir correctement les enfants. Un rapport similaire a été fait dans les années 1920.

En 1924, le bâtiment a été partiellement détruit par un incendie.

Du Père Raymond J. de Souza sur le National Catholic Register :

La découverte de Kamloops alimente les questions d'évangélisation et de mission soutenues par l'État

La question est aussi vieille que le colonialisme.

11 juin 2021

Le pape François a exprimé sa douleur et sa solidarité avec les peuples autochtones du Canada après la récente découverte de 215 tombes non marquées dans un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. Cette découverte a bouleversé la vie publique canadienne comme peu de sujets l'ont fait ces dernières années.

Les jours précédents, les appels à des excuses papales officielles se sont multipliés, y compris de la part du Premier ministre Justin Trudeau. Ceux qui les ont réclamées ont estimé que les commentaires du Saint-Père à l'Angélus du 6 juin étaient inadéquats.

La question a une portée plus large que le Canada. Comment l'Église pense-t-elle aujourd'hui à l'évangélisation et à la mission soutenues par le pouvoir de l'État - l'histoire des missions presque partout, que ce soit au Canada, au Mexique, en Inde ou au Brésil ? Si le projet colonial européen était moralement mauvais, comment penser alors au fait que la grande majorité des catholiques du monde ont reçu la foi grâce à lui ?

Cette question n'est pas nouvelle. Le meilleur film catholique jamais réalisé, The Mission (1986), examine l'enchevêtrement de la mission, de l'évangélisation, de l'esclavage, de la politique coloniale et des relations entre l'Église et l'État dans l'Amérique du Sud du XVIIIe siècle. En 1992, à l'occasion du cinquième centenaire du départ de Christophe Colomb pour l'Amérique, la question a fait l'objet d'un discours public largement favorable à Christophe Colomb. En 2020, alors que les statues de Saint Junipero Serra étaient renversées en Californie, le débat public avait nettement évolué.

Les pensionnats

À la fin du XIXe siècle, le gouvernement fédéral du Canada a lancé une politique d'éducation des enfants autochtones, appelés alors "Indiens" et aujourd'hui "indigènes". Cette éducation était destinée à fournir les rudiments d'une éducation européenne et à faciliter la participation des peuples indigènes à l'économie au sens large.

Mais le projet avait un objectif culturel plus fondamental, qui était de favoriser l'assimilation en supprimant les langues, les vêtements, les coiffures et la culture indiennes. Selon une expression tristement célèbre, l'objectif était de "tuer l'Indien dans l'enfant".

Le gouvernement a construit des pensionnats pour accueillir les enfants indigènes et a rendu leur présence obligatoire. Certaines familles envoyaient leurs enfants de leur plein gré ; pour beaucoup d'autres, les enfants étaient pris par l'État et forcés de vivre dans les "pensionnats" pendant l'année scolaire.

Bien qu'il s'agisse d'une politique gouvernementale et que les écoles aient été construites par le gouvernement, leur fonctionnement a été largement confié à diverses églises chrétiennes, qui disposaient de l'énergie missionnaire nécessaire pour envoyer des enseignants dans les régions éloignées. Les diocèses et les ordres religieux catholiques géraient environ 60 % des pensionnats.

Cette politique bénéficiait d'un large soutien de la part de tous les éléments du gouvernement et de la société canadienne. Les pensionnats ont perduré jusque dans les années 1960. Le dernier a fermé dans les années 1990. En 1969 encore, la politique officielle du premier ministre de l'époque, Pierre Trudeau, et du futur premier ministre, Jean Chrétien, était de favoriser l'assimilation des peuples autochtones.

Abus et excuses

À la fin des années 1980, d'anciens élèves des pensionnats ont commencé à raconter leurs histoires d'abus physiques et sexuels généralisés. Sur les 150 000 enfants autochtones qui ont fréquenté ces écoles, quelque 6 000 sont morts pendant leur séjour en raison de maladies contagieuses, de soins médicaux insuffisants et de négligence.

En plus des abus, le principe même des pensionnats a été contesté comme étant injuste. En 2015, un rapport historique de la Commission de vérité et de réconciliation (Truth and Reconciliation Commission TRC) a non seulement décrit en détail les abus, mais a également condamné toute l'entreprise en la qualifiant de "génocide culturel".

Le processus de la TRC a fondamentalement changé la vision consensuelle de l'histoire canadienne au sein du gouvernement, des universités et des médias, à tel point que même les statues de Sir John A. Macdonald, le premier Premier ministre, ont été retirées dans les villes du pays. "Sir John A. Macdonald, comme on l'appelle communément, est tenu en moins bonne estime dans les cercles d'élite que ne le seraient des pères fondateurs esclavagistes américains comparables, comme Thomas Jefferson.

De Lauriane Vofo Kana sur Aleteia.org :

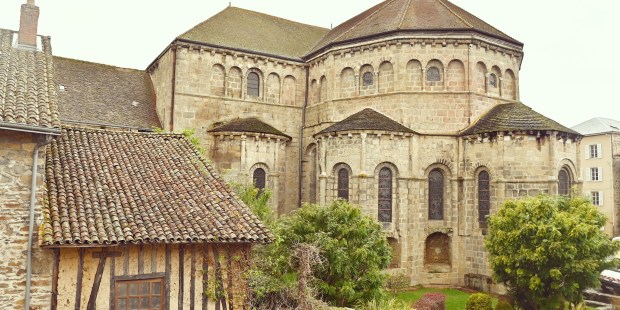

Absents depuis la Révolution, les bénédictins sont de retour à l’abbaye de Solignac

Marie-Flore Harmel

Plusieurs fois détruite et reconstruite, l'abbaye de Solignac va de nouveau abriter des moine bénédictins.

Grande nouvelle dans le diocèse de Limoges ! Des bénédictins de l’abbaye Saint-Joseph-de-Clairval vont fonder un prieuré en l’abbaye de Solignac. Les premiers moines doivent s'y installer le 1er août prochain et d'autres arriveront à l'automne.

L’abbaye Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Solignac, en Haute-Vienne, va retrouver une communauté après 17 années sans aucun occupant. Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, et Dom Jean-Bernard Marie Bories, abbé de Saint-Joseph-de-Clairval, ont annoncé la nouvelle jeudi 10 juin. La fondation signe le retour de la vie monastique contemplative masculine dans le Limousin.

Les frères bénédictins ont plébiscité à plus des deux tiers la fondation du prieuré Saint-Joseph. Dépendant de l’abbaye Saint-Joseph-de-Clairval, il accueillera le 1er août cinq ou six moines avant d’autres arrivées à l’automne. Preuve qu’une nouvelle page de l’histoire de l’abbaye s’écrit.

Une histoire de (re)fondations

En effet, saint Éloi, futur évêque de Noyon, fonde au VIIe siècle le monastère qui observe la règle de Saint Benoît. Au XVIIe la Congrégation de Saint-Maur est chargée de la restauration de l’abbaye victime des guerres de Religion. Et la vie bénédictine se déploie jusqu’à la Révolution. Le monastère devient un pensionnat de jeunes filles sous l’Empire et abrite à un moment une fabrique de porcelaines. Les Oblats de Marie Immaculée en font l’acquisition à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’abbaye est par la suite confiée à la communauté du Verbe de vie puis achetée en 2011 par le diocèse. « On dit de l’abbaye qu’elle a été 10 fois détruite et 10 fois reconstruite », raconte à Aleteia Damien Deleersnijder — en charge du projet de l’abbaye — tout heureux de la nouvelle.

Mgr Pierre-Antoine Bozo célèbrera la messe d’installation des moines le 28 novembre. Une nouvelle année liturgique pour un nouveau départ.

Bel essaimage ! Saint-Joseph de Clairval a été fondée en 1972 par dom Augustin-Marie Joly. Initialement fondée en Suisse, à Clairval, l'abbaye s’est installée à Flavigny en 1976, le propriétaire voulant récupérer les bâtiments que la communauté occupait précédemment. En souvenir de cette période, la communauté a conservé le nom de Clairval. Le monastère est érigé en abbaye depuis 1992. Il compte une cinquantaine de moines. Les moines prêtres célèbrent la messe basse chaque jour, la plupart dans la forme extraordinaire du rite romain. La messe conventuelle suit le rite ordinaire mais « ad orientem », en latin et chant grégorien. Tous les offices de la liturgie des heures sont aussi chantés en grégorien.

JPSC

Une émission de Christophe Dickès sur KTO:

Au milieu du XVIIIe siècle, le pape Clément XIII remet vigoureusement en cause la philosophie des Lumières. Par son encyclique Christianæ reipublicæ salus (Le salut du peuple chrétien), publiée en 1766, il en condamne les principes et les oeuvres. L’oeuvre de Rousseau mais aussi celle de l’Encyclopédie sont mises à l’Index (fameuse liste de livres dont la lecture était interdite par l’Eglise). Premier texte dogmatique d’un catholicisme intransigeant, Clément XIII peut biaiser ici notre lecture des rapports entre l’Eglise et Les Lumières. Comment en est-on arrivé là ? A-t-il existé des papes « éclairés » ? Rome fut-elle, tout au long du XVIIIe siècle, une capitale culturelle dans le sillage intellectuello-artistique de la Renaissance ? Les Lumières furent-elles d’ailleurs un sérieux sujet de préoccupation de l’Eglise ? Grâce à Albane Pialoux et Olivier Andurand, l’émission Au risque de l’histoire propose de considérer les événements dans leur contexte et toute leur complexité:

JPSC

De KTO :

Le Beau XIIe siècle

La cathédrale Notre-Dame de Paris est le témoin de ce qui fut une renaissance, une révolution, et aussi une naissance, celle de la culture européenne moderne. Un changement de paradigme sur lequel nous vivons encore.

Découvrez cette extraordinaire révolution des mentalités en matière d'art, de littérature et de théologie, dans ce film documentaire historique et artistique de Bruno Aguila.

Le Beau XIIe siècle, ce lundi à 20h35

Une coproduction KTO/MERAPI PRODUCTION 2021

De Vatican News :

6 juin 2021

Kamloops: le Pape invite à «se détourner du modèle colonisateur»

Le Pape a dit suivre «avec tristesse les nouvelles en provenance du Canada concernant la découverte choquante des restes de 215 enfants, élèves du pensionnat indien de Kamloops, dans la province de la Colombie-Britannique. Je me joins aux évêques canadiens et à toute l'Église catholique au Canada pour exprimer ma sympathie au peuple canadien, qui a été traumatisé par cette nouvelle choquante», a expliqué François.

«Cette triste découverte renforce encore notre conscience de la douleur et de la souffrance du passé, a-t-il reconnu. Les autorités politiques et religieuses du Canada doivent continuer à travailler ensemble avec détermination pour faire la lumière sur ce triste événement et s'engager humblement sur la voie de la réconciliation et de la guérison.»

Le premier Pape né sur le continent américain a invité à tirer les leçons de ce drame en remettant en question les modèles idéologiques qui ont associé le christianisme à une forme d’emprise sur les cultures traditionnelles. «Ces temps difficiles sont un appel fort pour nous tous à nous détourner du modèle colonisateur et même des colonisations idéologiques d'aujourd'hui, et à marcher côte à côte dans le dialogue, le respect mutuel et la reconnaissance des droits et des valeurs culturelles de toutes les filles et de tous les fils du Canada», a martelé François, dans des accents proches de ceux utilisés dans son exhortation apostolique Querida Amazonia, qui traitait d’un contexte différent, mais avec un même souci de décentrement de l’Église catholique par rapport à un prisme trop occidental.

«Nous recommandons au Seigneur les âmes de tous les enfants qui sont morts dans les pensionnats du Canada et nous prions pour les familles et les communautés autochtones du Canada frappées par le deuil. Prions en silence», a conclu François avec gravité.

La découverte des restes de 215 enfants avait suscité il y a quelques jours une onde de choc dans tout le Canada, y compris au sein de l’Église catholique, qui était propriétaire de l'école de Kamloops entre 1890 et 1969, avant son transfert sous administration publique jusqu’à sa fermeture en 1978. L'école était autrefois la plus grande du système des pensionnats autochtones du Canada.

«Au nom de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), j’exprime notre profonde tristesse pour la perte déchirante des enfants de l’ancien pensionnat indien de Kamloops, dans la Première nation Tk’emlúps te Secwépemc», avait écrit Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de l’épiscopat canadien, dans un communiqué daté du 31 mai. Cette découverte «bouleversante» fait ressurgir «des traumatismes dans de nombreuses communautés à travers ce pays», avait constaté l’archevêque, réclamant que toute la vérité soit faite afin d’«honorer la dignité de ces petits».

Cet épisode vient s’ajouter à une page douloureuse de l’histoire du pays. Il y a plus de cinq ans, la Commission de vérité et réconciliation du Canada avait en effet publié un rapport sur les pensionnats autochtones. Le document de près de 4000 pages détaillait les sévices infligés aux enfants autochtones dans les établissements, où au moins 3200 enfants sont morts en raison de mauvais traitements et de négligence.

D'Adélaïde Patrignani sur Vatican News :

Le Pape écrit aux religieux prémontrés pour les 900 ans de leur ordre

Nuit de Noël 1121: dans la solitude de Prémontré, au cœur de la forêt de Saint-Gobain, près de Laon, une trentaine de chanoines réguliers, parmi lesquels Norbert de Xanten, font profession. Les religieux se proposent de vivre en s’inspirant de la vie des chrétiens de l’Église primitive de Jérusalem, et en suivant la règle de Saint-Augustin. Cette nuit marque la fondation de la communauté de Prémontré, après plusieurs années de mise en place progressive, qui avait commencé par la conversion de saint Norbert en 1115.

À une époque où les intérêts politiques et l’esprit du monde s’immisçaient dans les décisions ecclésiales, Norbert «renonça à la vie de cour et décida de marcher solo Christo duce [en ayant le Christ pour seul chef], dans un style de vie inspiré de celui des Apôtres». C’est ce que rappelle le Pape François dans la lettre adressée au père Jozef Wouters, père abbé général des chanoines réguliers de Prémontré, et datée de ce 6 juin 2021.

Suivre l’Évangile et s’appuyer sur l’Eucharistie

Le Saint-Père décrit les vicissitudes des premiers temps de l’histoire de l’ordre, ainsi que quelques traits caractéristiques de son fondateur, qui peuvent encore aujourd’hui inspirer ses fils spirituels.

Saint Norbert menait une vie de prière et de mortification, prêchait la pénitence et la conversion, et «fait peu commun à l’époque, célébrait souvent, sinon quotidiennement, l’Eucharistie».

«Les communautés de votre Ordre ont accepté cet héritage et, depuis neuf siècles, elles ont accompli leur mission dans l'esprit de la Règle de saint Augustin, dans la fidélité à la méditation et à la prédication de l'Évangile, en s'appuyant sur le Mystère eucharistique, source et sommet de la vie de l'Église», constate le Souverain Pontife.

Saint Norbert, «serviteur fidèle de l’Évangile et fils aimant de l’Église, obéissant au Pape», fut autorisé par le Pape Gélase II à être prédicateur apostolique. «Aujourd'hui plus que jamais, souligne François, l'annonce de la Bonne Nouvelle est nécessaire et exige de tous, en particulier des prêtres, un engagement généreux et, plus encore, une forte cohérence entre le message proclamé et la vie personnelle et communautaire».

Le fondateur des prémontrés fut également «un apôtre de la paix», qui «accomplissait l’œuvre de Dieu, en agissant au nom de la charité du Christ», en restant enraciné dans la prière et tourné vers les fidèles de son temps. Le Successeur de Pierre renvoie les religieux à la «signification de [leur] profession, qui établit un lien fort entre chaque membre de la communauté et sa propre Église. Et dans cette profession s'enracine la mission de prier pour et avec toute l'Église».

Dans cette lettre est également mise en avant l’hospitalité dont on fait preuve les chanoines à la suite de saint Norbert. «Conservez toujours cette ouverture du cœur, qui sait aussi ouvrir les portes de la maison, pour accueillir ceux qui cherchent un conseiller spirituel, ceux qui demandent une aide matérielle, ceux qui veulent partager votre prière. Que votre liturgie soit toujours "canoniale", c'est-à-dire une louange à Dieu pour le peuple de Dieu et avec le peuple», demande François.

Le père fondateur montra un fort attachement à l’Eucharistie, où il puisait la force lui permettant d’assumer des fonctions difficiles ou d’affronter des crises. L’exemple donné par «cet apôtre de l’Eucharistie» doit demeurer une «source d’inspiration» pour la «vie apostolique» des prémontrés, estime le Pape.

François évoque par ailleurs le rayonnement spirituel de l’ordre au fil des siècles, où diverses ramifications se sont développées: moniales contemplatives, laïcs affiliés, et congrégations de vie apostolique, qui continuent de suivre le charisme de saint Norbert.

Enfin le Saint-Père souligne le lien des abbayes prémontrées avec leur territoire. Une relation toujours significative, «car dès le début, de nombreux chanoines se sont consacrés à la pastorale des paroisses». Ainsi, les abbayes «développaient et entretenaient également des contacts avec des personnes de tous horizons», et cela reste le cas aujourd’hui.

L'inspiration initiale de saint Norbert «est restée vivante et constitue toujours une des richesses de l'Église universelle» conclut François. Le fondateur des prémontrés s’est «laissé guider par l'Évangile» au cours des différentes étapes de sa vie, et cette écoute de Dieu a rendu sa vie féconde.

Le Pape souhaite que tous les membres de cette famille spirituelle aux racines anciennes «restent constamment fidèles à la vie ad instar Apostolorum», à la manière des apôtres, comme saint Norbert s’y était conformé en son temps.

À l’apogée du XIIIe siècle, l’ordre de Prémontré a possédé plus de 600 maisons, de l’Écosse à l’Italie, de la Bretagne à la Terre Sainte. En France, juste avant la Révolution, on en comptait une centaine – surtout dans le Nord et l’Est du pays – qui desservaient près d’un millier de paroisses.

Restauré après la Révolution, l’ordre a participé au XIXe siècle à l’effort missionnaire de l’Église. Il compte aujourd’hui quelque mille cinq cents religieux (dont plusieurs maisons féminines) dans les cinq continents, avec des fondations nouvelles (Californie, Amérique du Sud, Inde, etc.)

En France, on trouve aujourd’hui deux abbayes prémontrées: Saint Martin-de-Mondaye (Normandie) et Saint Michel-de-Frigolet (Bouches-du-Rhône). Trois abbayes francophones se trouvent aussi en-dehors de l’Hexagone: à Leffe en Belgique, à Kinshasa au Congo et Saint Constant au Canada.

Chaque abbaye est autonome et gouvernée par un Père abbé. Comme toutes les communautés religieuses de droit pontifical, l’ordre de Prémontré possède sa maison générale à Rome, où réside le père abbé général.

Voir aussi : https://www.parcum.be/fr/museum/comme-ecliar

De Céline Rouden sur le site du journal La Croix :

« Les séminaristes », la foi mise à l’épreuve

Critique

Dans la Tchécoslovaquie communiste du début des années 1980, deux étudiants en théologie doivent choisir entre la soumission au régime et la fidélité à leurs convictions.

02/06/2021

Les séminaristes lève le voile sur un sujet rarement montré au cinéma, celui de la persécution de l’Église catholique dans les anciens pays communistes PUNKCHART FILMS

Les séminaristes d’Ivan Ostrochovsky

Film slovaque, 1 h 18

Juraj et Michal, qui se destinent à la prêtrise, débarquent un beau matin de leur province à la faculté théologique de Bratislava pour parfaire leur formation. Tout les impressionne : la majesté des lieux, l’atmosphère de ferveur qui y règne, la qualité de leur enseignement, la vie en collectivité dans le partage d’une même vocation. Mais nous sommes dans la Tchécoslovaquie communiste du début des années 1980 où le régime cherche à museler l’Église considérée comme un dangereux foyer de contestation.

Émanation du gouvernement, l’organisation cléricale « Pacem in Terris » tente d’obtenir une « normalisation » de l’institution et la collaboration de sa hiérarchie, quitte à utiliser la terreur. Ceux qui ne veulent pas se soumettre et cherchent à préserver une spiritualité authentique ont créé une église clandestine. Ils se réunissent en secret pour ordonner des prêtres et partager des lectures interdites. Au séminaire, la police secrète incarnée par la figure de l’ignoble Docteur Ivan rôde pour en démasquer les meneurs. Les deux jeunes séminaristes sont rapidement confrontés à un dilemme : se soumettre et collaborer avec le régime ou rester fidèle à leurs convictions au péril de leur vie.

Avec son noir et blanc, son format en 4/3 et ses cadres très léchés, ce film du réalisateur slovaque Ivan Ostrochovsky n’est pas sans rappeler le très beau Ida du Polonais Pawel Pawlikowski, avec lequel il partage la même coscénariste, quitte à être parfois un peu prisonnier de son esthétique. Construit comme un thriller, distillant par un travail sur le son, les décors et les sensations, l’atmosphère de paranoïa qui régnait à l’époque, Les séminaristes n’en contribue pas moins à lever le voile sur un sujet rarement montré au cinéma, celui de la persécution de l’Église catholique dans les anciens pays communistes.