De Philippe Keulemans sur Kerknet :

Archéologue britannique : "J'ai découvert la maison des parents de Jésus.

26 NOVEMBRE 2020

Selon les archéologues israéliens, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour une datation correcte.

L'archéologue britannique Ken Dark, qui fouille depuis 14 ans sous un monastère à Nazareth, est convaincu d'avoir trouvé les fondations de la maison de Joseph et Marie, où Jésus a grandi. Dark est professeur d'archéologie et d'histoire à l'Université de Reading en Angleterre. Les ruines de la maison familiale typique du premier siècle sont situées sous le couvent des Sœurs, au centre de Nazareth. Je n'ai encore rencontré aucun archéologue professionnel qui doute de mon interprétation.

La découverte a eu lieu dans une église troglodyte du IVe siècle. La maison date du premier siècle. L'archéologue n'exclut pas la possibilité qu'une église ait été construite sur ce site au premier siècle, étant donné l'importance symbolique du site. Un argument de poids est la haute qualité du bâtiment. Le constructeur avait une très bonne compréhension du traitement de la pierre. Cela correspond à la description de Joseph dans la Bible. Le mot grec ancien "tekton" est généralement traduit par "charpentier", mais en réalité il décrit un artisan qui est familier avec la construction.

De plus, l'église qui a été construite plus tard au-dessus de la maison était la plus grande église byzantine de Nazareth dans la période du 5ème au 7ème siècle. La seule explication possible est que ce lieu a dû être d'une grande importance pour la première communauté chrétienne. Un argument supplémentaire est que le couvent des Sœurs de Nazareth se trouve à proximité de la célèbre église de l'Annonciation. Selon la tradition biblique, l'archange Gabriel est apparu ici à Marie. L'emplacement de l'église des sœurs était donc considéré comme au moins aussi important que cette annonce elle-même.

Il ne reste plus qu'à se demander pourquoi il a fallu tant de temps pour que quelqu'un réalise l'importance de ce lieu. Une brève étude du célèbre archéologue franciscain Bellarmino Bagatti dans les années 1930 a exclu la possibilité que quelque chose de très important puisse être trouvé dans ce lieu. Cependant, Bagatti n'a pas enquêté sur l'ensemble du complexe du monastère et a ignoré les archives des fouilles précédentes.

L'archéologue Yardenna Alexandre, du gouvernement israélien pour l'Antiquité, déclare qu'il est encore très difficile aujourd'hui de déterminer de quelle période datent les plus anciens vestiges. Par manque d'intérêt, les sœurs de ce site découvert en 1880 ont commencé les fouilles elles-mêmes, sans la compétence nécessaire. Beaucoup de choses ont été détruites au cours de ce processus. Une nouvelle fouille scientifique doit avoir lieu. Mais même dans ce cas, il est presque impossible de déterminer qui étaient les premiers habitants.

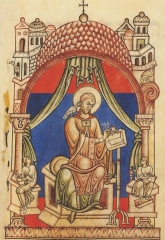

Grégoire Ier, dit le Grand, est le 64e pape de l'Église catholique. Il est l'auteur d'œuvres patristiques majeures qui ont marqué et marquent toujours l'histoire de l'Église. Né vers 540, il est élu pape en 590 et décède le 12 mars 604.

Grégoire Ier, dit le Grand, est le 64e pape de l'Église catholique. Il est l'auteur d'œuvres patristiques majeures qui ont marqué et marquent toujours l'histoire de l'Église. Né vers 540, il est élu pape en 590 et décède le 12 mars 604.