De Stefano Fontana sur le site de la Nuova Bussola Quotidiana :

Seul Benoît XVI a défendu l'Occident

02-11-2020

La violence islamiste de ces derniers jours en France est une forte attaque contre l'Occident. L'Église catholique, qui ne mentionne même pas l'islam et l'islamisme, montre qu'elle ne veut pas défendre l'Occident. Le contraire du pontificat de Benoît XVI.

La terrible violence islamiste qui a eu lieu en France ces derniers jours est une forte attaque contre l'Occident et l'Église catholique qui minimise ou prétend classer ces événements dans la catégorie générique du terrorisme sans adjectifs, montre qu'elle ne veut plus défendre l'Occident et qu'elle a perdu la conscience de son lien profond avec lui. Sur ce front, nous vivons des moments dramatiques. En ce moment, l'Occident est attaqué sur tous les fronts, y compris, comme toujours, le front interne de l'Occident contre l'Occident, et si l'Église l'abandonne aussi à lui-même, cela peut être sa fin. La sienne au sens de l'Occident ou aussi au sens de l'Église ?

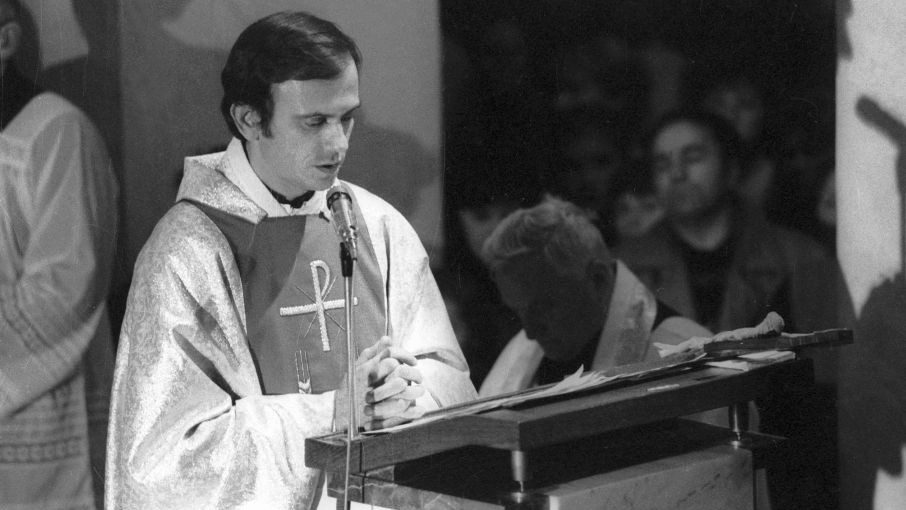

Benoît XVI a défendu l'Occident. Toute l'Eglise ne l'a pas suivi, en effet... mais il a défendu l'Occident. Il l'a d'abord défendu contre lui-même, contre le rien qui le dévore, contre la honte de son passé, contre la haine de sa propre identité, contre la méfiance envers la raison occidentale, contre le marécage du relativisme, contre la tendance à se vendre pour une assiette de lentilles. À Ratisbonne, il l'avait défendu d'une part contre la sécularisation d'origine protestante au sein de son histoire et d'autre part contre l'Islam : toutes deux contredisent - disait-il - la relation entre la foi et la raison qui est le plus beau fruit de la civilisation occidentale, si on la ramène à son âme. Il l'avait défendu contre le relativisme, expliquant au Parlement allemand sur quoi repose l'autorité politique et invitant l'Europe à se retrouver, chose impossible à faire si, comme le veulent Macron et Comte, les églises sont fermées. Il l'a défendu contre l'immigration généralisée, soutenant le droit primaire des personnes à ne pas émigrer, et contre l'écologisme des élites, parlant toujours d'écologie humaine et jamais seulement d'écologie environnementale.

Benoît XVI ne défendait pas tout de l'Occident, mais il était sûr d'une chose : en Occident, il s'était passé quelque chose de providentiel et donc d'essentiel, à savoir la rencontre du christianisme avec la métaphysique grecque ; et puisque cette relation était rompue ici même en Occident, il fallait la rétablir. Il s'est passé ici quelque chose dont la foi chrétienne ne peut se passer et qu'aucune chrétienté africaine ou asiatique ne pourra remplacer si la chrétienté occidentale devait s'éteindre. Le christianisme est effectivement universel, mais en Occident, quelque chose d'universel s'est produit. Défendre l'Occident, c'est défendre non pas un espace géopolitique, mais une civilisation, y compris certains éléments sans lesquels l'Église ne peut être ce qu'elle est.

/image%2F0962328%2F20201013%2Fob_65fcb1_incroyables-chretiens.jpg)