Lecture brève sur "Chrétiens dans la Cité" (blog de la lettre d'information de Denis Sureau)

Du site du Vatican :

LETTRE ENCYCLIQUE

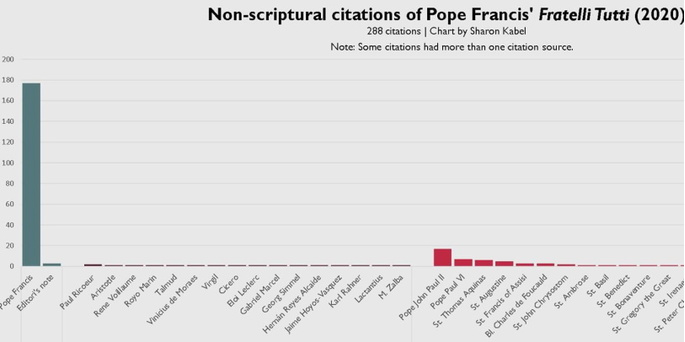

FRATELLI TUTTI

DU SAINT-PÈRE

FRANÇOIS

SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE

1. « Fratelli tutti »,[1] écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ».[2] En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite.

2. Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato si´, me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale. En effet, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers.

Sans frontières

3. Il y a un épisode de sa vie qui nous révèle son cœur sans limites, capable de franchir les distances liées à l’origine, à la nationalité, à la couleur ou à la religion. C’est sa visite au Sultan Malik-el-Kamil, en Égypte, visite qui lui a coûté de gros efforts du fait de sa pauvreté, de ses ressources maigres, de la distance et des différences de langue, de culture et de religion. Ce voyage, en ce moment historique marqué par les croisades, révélait encore davantage la grandeur de l’amour qu’il voulait témoigner, désireux d’étreindre tous les hommes. La fidélité à son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses frères et sœurs. Bien que conscient des difficultés et des dangers, saint François est allé à la rencontre du Sultan en adoptant la même attitude qu’il demandait à ses disciples, à savoir, sans nier leur identité, quand ils sont « parmi les sarrasins et autres infidèles … de ne faire ni disputes ni querelles, mais d’être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu ».[3] Dans ce contexte, c’était une recommandation extraordinaire. Nous sommes impressionnés, huit-cents ans après, que François invite à éviter toute forme d’agression ou de conflit et également à vivre une ‘‘soumission’’ humble et fraternelle, y compris vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas sa foi.

4. Il ne faisait pas de guerre dialectique en imposant des doctrines, mais il communiquait l’amour de Dieu. Il avait compris que « Dieu est Amour [et que] celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu » (1Jn 4, 16). Ainsi, il a été un père fécond qui a réveillé le rêve d’une société fraternelle, car « seul l’homme qui accepte de rejoindre d’autres êtres dans leur mouvement propre, non pour les retenir à soi, mais pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes, devient réellement père ».[4] Dans ce monde parsemé de tours de guet et de murs de protection, les villes étaient déchirées par des guerres sanglantes entre de puissants clans, alors que s’agrandissaient les zones misérables des périphéries marginalisées. Là, François a reçu la vraie paix intérieure, s’est libéré de tout désir de suprématie sur les autres, s’est fait l’un des derniers et a cherché à vivre en harmonie avec tout le monde. C’est lui qui a inspiré ces pages.

5. Les questions liées à la fraternité et à l’amitié sociale ont toujours été parmi mes préoccupations. Ces dernières années, je les ai évoquées à plusieurs reprises et en divers endroits. J’ai voulu recueillir dans cette encyclique beaucoup de ces interventions en les situant dans le contexte d’une réflexion plus large. En outre, si pour la rédaction de Laudato si´ j’ai trouvé une source d’inspiration chez mon frère Bartholomée, Patriarche orthodoxe qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création, dans ce cas-ci, je me suis particulièrement senti encouragé par le Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb que j’ai rencontré à Abou Dhabi pour rappeler que Dieu « a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux ».[5] Ce n’était pas un simple acte diplomatique, mais une réflexion faite dans le dialogue et fondée sur un engagement commun. Cette encyclique rassemble et développe des thèmes importants abordés dans ce document que nous avons signé ensemble. J’ai également pris en compte ici, dans mon langage personnel, de nombreuses lettres et documents contenant des réflexions, que j’ai reçus de beaucoup de personnes et de groupes à travers le monde.

Lire la suite

/image%2F0962328%2F20200922%2Fob_60289a_aeschliman137.jpg)