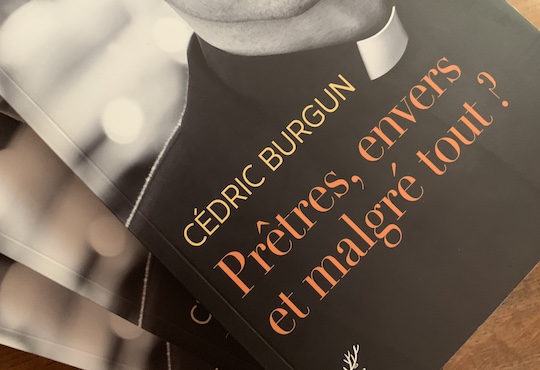

Un nouveau livre : « Prêtres, envers et malgré tout ? »

La figure du prêtre dans notre société est-elle en train de changer ? Après les scandales qui ont abîmé le sacerdoce, la dénonciation du cléricalisme, et l’ignorance de plus en plus grande d’une société envers ceux qui consacrent leur vie à Dieu, quelle est l’espérance des prêtres ? Dans ce dernier ouvrage, « Prêtre envers et malgré tout » (publié aux éditions du Cerf) et préfacé par Mgr Laurent Camiade, Président de la Commission doctrinale des évêques de France, j’ai voulu lancé une sorte de plaidoyer en faveur de la prêtrise. Oui, beaucoup de prêtres sont heureux ; ils aiment ce qu’ils font et la consécration de leur vie. Mais que signifie être heureux ? Le sacerdoce a ses joies et ses peines, comme toute vocation, comme tout métier, comme toute action. On se focalise un peu trop souvent sur la question du bonheur comme si c’était le critère ultime de décision de nos vies. Le Christ n’a jamais promis le bonheur et l’extase à ses disciples …

Pour présenter mon livre, j’étais l’invité jeudi 12 septembre de la matinale de RCF. Une interview à revoir ici :

Partant du contexte ecclésial difficile que nous vivons, il est bon de réfléchir à nouveau à nos relations ecclésiales, pour ne passer à côté de souffrances et de difficultés que traversent des prêtres, qui ne sont en rien des abuseurs : oui, il peut y avoir aujourd’hui une difficulté à vivre le sacerdoce dans la société actuelle, qui le méconnait ou le décrédibilise. Et la solitude des prêtres peut rendre le sacerdoce difficile ; et il y a des difficultés. On se focalise beaucoup sur ces questions d’abus, d’autorité, de pouvoir dans l’Église, mais du fait de cela, on a parfois du mal à exprimer le sacerdoce, et à voir quelle est la vocation profonde d’un prêtre, tout comme il peut y avoir un déficit de lieux de parole et de partage, pour des prêtres en souffrance.

J’ai écrit ce livre pour cela : réfléchir à nos relations ecclésiales, puisque cette difficulté à comprendre le sacerdoce peut se retrouver également dans le peuple de Dieu. Mais ces difficultés ne sont en rien un calvaire, mais une croix puisque la croix est toujours ouverte sur la résurrection et sur la vie, sur un don de soi renouvelé.

Quant au célibat, que j’aborde également, j’essaie de relire à la lumière des renoncements qu’il implique : non pas d’abord dans l’ordre de la sexualité (il y a suffisamment d’écrits sur cette question) mais dans l’ordre des relations. Oui, il y a plein de prêtres qui le vivent avec joie et don de soi. Et ce don de soi vient témoigner quelque chose de la présence de Dieu. Mais quel renoncement implique-t-il dans une paternité spirituelle bien comprise et bien vécue ? Enfin, j’essaie d’interroger aussi le cléricalisme : certes, il faut le dénoncer, mais j’indique également qu’il ne faudrait pas qu’il devienne comme un nouveau soupçon jeté sur les prêtres. Selon nous, et face au cléricalisme, il faudrait peut-être se focaliser sur la paternité spirituelle des prêtres vécue comme un accompagnement qui permet à l’autre de prendre son envol. En aucun cas, la paternité sacerdotale ne peut être un pouvoir sur les fidèles. C’est bien pour cela que toute paternité est une paternité qui s’efface.

Père Cédric Burgun