Deux papes et… un livre, par Philippe Maxence, en opinion sur le site de RT FRANCE :

21 janv. 2020

L'ancien pape Benoît XVI a exigé le retrait de son nom d'un livre controversé, interprété comme une tentative d'influencer le pape François sur l'épineuse question du célibat des prêtres.

Analyse par Philippe Maxence, journaliste et écrivain. (Philippe Maxence collabore à plusieurs publications. Il est également le rédacteur en chef du bimensuel catholique L'Homme Nouveau.)

Cela aurait pu n’être qu’un livre. Mais, voilà ! Avec la publication mercredi 15 janvier d’un ouvrage cosigné par Benoît XVI et le cardinal Sarah, l’Église catholique vient de connaître une nouvelle secousse inattendue.

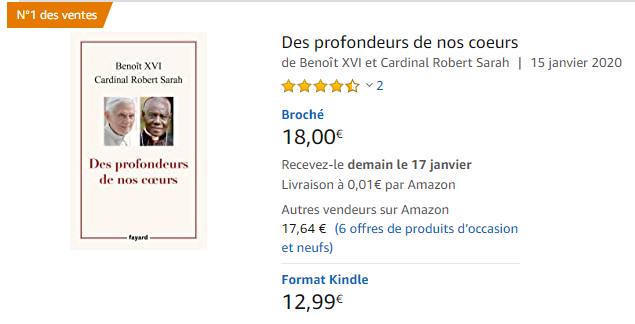

Intitulé Des profondeurs de nos cœurs (Fayard), l’ouvrage en question ne semble pourtant pas à première vue bien explosif. En un peu moins de deux cents pages, il contient une réflexion théologique du pape émérite sur… le sacerdoce catholique. Pour sa part, le cardinal Robert Sarah, actuel préfet de la Congrégation romaine du Culte divin, propose un texte plus offensif, en forme de cri d’alarme longuement argumenté en faveur du célibat sacerdotal. Il termine d’ailleurs par une supplique adressée au pape François pour qu’il s’oppose à une possible remise en cause de celui-ci. Ces deux textes sont encadrés par une introduction et une conclusion, signées des deux auteurs.

Deux auteurs ?

Très vite, la question s’est posée de savoir si le pape émérite pouvait être considéré véritablement comme l’un des signataires de l’ouvrage. L’interrogation a nourri un véritable feuilleton rocambolesque, alimenté par les réseaux sociaux et leur pouvoir de diffusion instantanée à grande échelle.

Digne de Netflix, la série a démarré le dimanche 12 janvier quand le Figaro a publié sur son site l’annonce en avant-première de la parution du livre. La nouvelle a eu l’effet d’une déflagration. Pour beaucoup, Benoît XVI, non seulement sortait de sa retraite, mais il se révélait ainsi comme un opposant direct au pape François.

En toile de fond se trouve effectivement le document final du récent synode sur l’Amazonie qui, en son numéro 111, demande la possibilité de l’ordination de diacres mariés en vue de répondre au manque de prêtres dont souffre cette région du monde. Une manière d’ouvrir une porte au mariage des prêtres.

Lire aussi «Nous ne sommes plus en chrétienté» : le Pape estime que l'Occident se déchristianise Y aura-t-il exemption du célibat pour les prêtres en Amazonie ? La décision appartient à François. Jusqu’ici, tous les papes, de Paul VI à Benoît XVI, ont tenu ferme dans le maintien de la discipline du célibat obligatoire au sein de l’Église catholique de rite latin. Sera-t-il le premier à créer une exception régionale dont beaucoup redoutent qu’elle devienne vite une règle universelle ?

Ses déclarations actuelles ne semblent pourtant pas aller dans ce sens, même si ce pape qui se définit lui-même comme «un peu fourbe» (unpò furbo), joue sur les deux tableaux. De retour du Panama, en janvier 2019, interrogé à ce sujet, il a eu cette réponse particulièrement forte : «Ma décision est : non au célibat optionnel avant le diaconat» sans exclure, toutefois, l’idée d’«ordonner un homme marié» dans des lieux peu desservis jusqu’ici par des prêtres.

Fin de l’histoire ?

On aurait pu effectivement en rester là, en considérant le livre de Benoît XVI et du cardinal Sarah comme une simple contribution au débat.

Mais le 14 janvier, Mgr Gänswein, secrétaire particulier de Benoît XVI et préfet de la maison pontificale du pape François, déclarait dans un communiqué que le pape émérite «n’avait approuvé aucun projet pour un livre à double signature, ni n’avait vu et autorisé la couverture. Il s'agit d'un malentendu, sans mettre en doute la bonne foi du cardinal Sarah.»

Piqué au vif, celui-ci rendait public les lettres que lui avait adressées Benoît XVI au sujet de son texte de réflexion théologique sur le sacerdoce. Le cardinal africain publiait également un communiqué dans lequel il précisait : «À la suite de divers échanges en vue de l’élaboration du livre, j’ai finalement envoyé, le 19 novembre, un manuscrit complet au Pape émérite comportant, comme nous l’avions décidé d’un commun accord, la couverture, une introduction et une conclusion communes, le texte de Benoît XVI et mon propre texte. Le 25 novembre, le Pape émérite exprimait sa grande satisfaction concernant les textes rédigés en commun et il ajoutait ceci : “Pour ma part, je suis d’accord pour que le texte soit publié dans la forme que vous avez prévue”.»

La suite du feuilleton ?

Entrant en contact avec Fayard, l’éditeur français de son livre, le cardinal Sarah essayait de voir s’il était possible de changer la couverture de l’ouvrage laquelle comprend le nom de Benoît XVI et sa photo à côté de ceux du cardinal. La veille de la sortie de l’ouvrage en librairie l’opération était matériellement impossible. Un accord était donc trouvé pour les tirages suivants qui comporteront la mention : «Cardinal Sarah avec la contribution de Benoît XVI.»

Dans le même temps, d’autres négociations se poursuivaient, avec Mgr Gänswein, cette fois. Dans le Figaro du 15 janvier, le secrétaire particulier de Benoît XVI confirmait que le texte attribué au pape émérite était bien de celui-ci et qu’il «savait que l’ensemble serait publié sous forme de livre puisque le pape émérite en a lu les épreuves». En «remerciement» de ce rétropédalage, il obtenait que les auteurs ne seraient plus mis sur le même plan et que l’introduction ainsi que la conclusion seraient suivies également d’une nouvelle mention : «Rédigé par le cardinal Sarah, lu et approuvé par Benoît XVI.»

En somme, beaucoup de bruit pour rien et retour à la situation antérieure avec des changements microscopiques découlant de l’art tout romain du compromis.

Fin de la saison 1 ! Paradoxalement, elle a surtout mis en avant (plus qu’elle ne les a réellement révélées) les fractures qui fragilisent l’Eglise catholique. Le pape émérite a été mis en cause pour avoir rappelé tout simplement la position traditionnelle et toujours en vigueur au sujet du célibat des prêtres. La lecture «politique» qui en a été faite montre ainsi combien sa renonciation à l’exercice de la papauté perturbe profondément le catholicisme contemporain, créant ainsi une tension permanente entre les propos ou les silences de deux papes. Mais, on peut déjà annoncer que pendant la saison 2 François reprendra la main en publiant l’exhortation post-synode sur l’Amazonie. On risque d’y reparler du mariage des prêtres...

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/opinions/70514-deux-papes-et-un-livre