D'Eugénie Bastié sur le Figaro via artofuss.blog :

Quand Milan Kundera rappelait aux Européens l’importance de leur héritage culturel

12 juillet 2023

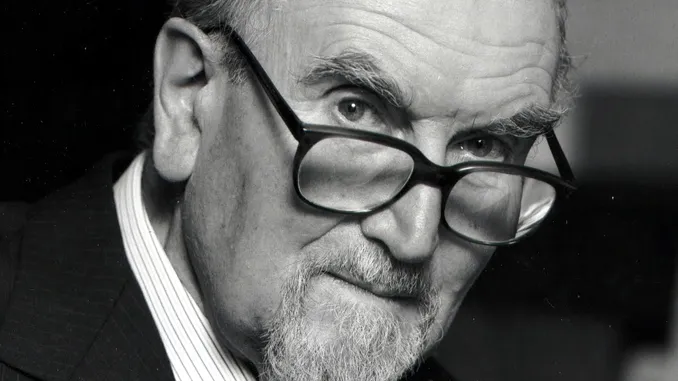

DISPARITION – Alors qu’on vient d’apprendre la mort de l’écrivain tchèque, nous republions cette recension de deux textes majeurs où Kundera abordait sans complexe la nécessité de l’identité nationale.

Cette chronique a été initialement publiée dans le Figaro Histoire de décembre 2021.

"La Pologne n’a pas encore péri" : tel est le bouleversant premier vers de l’hymne national polonais. Loin des marches martiales des nations cossues de l’Ouest, cet appel à la résistance face à une disparition perpétuellement imminente est, pour Milan Kundera, exemplaire de la mentalité même des petites nations d’Europe de l’Est. Alors qu’un gouffre d’incompréhension ne cesse de se creuser entre une Europe de l’Ouest libérale, ouverte à tous vents, et une Europe de l’Est illibérale, désireuse de protéger farouchement ses frontières, la lecture de deux textes de l’écrivain tchèque, opportunément réédités par les éditions Gallimard, est précieuse.

À lire aussi : Milan Kundera et le pouvoir subversif de l’ironie

Toutes les petites nations valent-elles d’être sauvées? C’est la question que se posait Kundera dans un discours prononcé au Congrès des écrivains tchécoslovaques en 1967, dans un contexte de brève libération culturelle qui allait être brutalement brisée l’année suivante lors du printemps de Prague. Il rappelait le dilemme posé aux intellectuels praguois du XIXe siècle, qui s’étaient interrogés sur l’opportunité de la survie de la langue et de la nation tchèques: cela en valait-il la peine? Ne valait-il pas mieux accepter la germanisation, l’intégration dans l’ensemble culturel plus vaste de la Grande Allemagne?

«Les leaders du renouveau tchèque ont lié la survie de la nation aux valeurs culturelles que cette dernière devrait produire», affirme Kundera. Parce que l’existence d’une production culturelle unique, irremplaçable, leur était apparue comme la seule raison de sauvegarder, en définitive, la nation. Face à la volonté d’acculturation soviétique, il était dès lors vain de prétendre sauver l’indépendance de la nation, si l’on ne maintenait pas, d’abord, vivante la culture qui en est la justification. Son effacement produirait au contraire nécessairement celui de la nation, avertissait Kundera, qui allait le vérifier lors de son exil en France en 1975, où il constaterait, amer, qu’à «Paris, même dans le milieu tout à fait cultivé, on discute pendant les dîners des émissions de télévision et non pas des revues».

« La petite nation est celle dont l’existence peut être à n’importe quel moment mise en question, qui peut disparaître, et qui le sait – Milan Kundera

Le second texte, Un Occident kidnappé, a été publié en 1983 dans la revue Le Débat. L’auteur de L’Insoutenable légèreté de l’être entendait rappeler que l’Europe centrale n’appartenait pas au bloc soviétique mais à l’Occident, historiquement et culturellement. Pour ces petites nations – la Pologne, la Hongrie, la Bohême-Moravie (future République tchèque) -, l’Europe n’est pas un ensemble géographique, encore moins un système de valeurs abstraites, mais une réalité culturelle.

Au moment même où les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés entendaient noyer sans regret une France ringarde dans le grand bain multiculturaliste, abolissaient toute référence aux racines chrétiennes et célébraient une Europe du marché (1983 est l’année du tournant libéral et européiste de Mitterrand), l’écrivain abordait sans complexes la nécessité de l’identité nationale. Écrasés entre l’Allemagne et la Russie, ces petits pays, qui ont donné au XIXe siècle une effervescence culturelle prodigieuse (songeons à la musique européenne qui serait peu de chose sans elles), se sont toujours posé la question de leur survie.

À lire aussi Milan Kundera fait don de sa bibliothèque personnelle à Brno, sa ville natale

«La petite nation est celle dont l’existence peut être à n’importe quel moment mise en question, qui peut disparaître, et qui le sait», écrit Kundera. «Toutes les nations européennes risquent de devenir bientôt petites nations et de subir leur sort», prédisait-il.

Nous y sommes. Coincés entre les mastodontes chinois et américain, hantés par le vide spirituel, le déclassement économique et la submersion migratoire, nous sommes tous devenus tchèques, hongrois et polonais. Le patriotisme de conquête d’un Bonaparte a laissé place au «patriotisme de compassion» prôné par Simone Weil, le «sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable».

Pour le pire comme pour le meilleur. Car, ce que nous enseigne également l’Est, c’est que l’adversité est aussi l’aiguillon du génie culturel et de la résistance politique.

Dans deux textes opportunément réédités, Milan Kundera liait la survie des petites nations d’Europe centrale à leur capacité à maintenir leur culture vivante. Elles ont pour nous, aujourd’hui, valeur d’exemple.

*********************************

Un Occident kidnappé. Ou la tragédie de l’Europe centrale, Milan Kundera, Gallimard Gallimard