Lu sur le site web « didoc » cet article de Jean de Saint-Chéron publié le 30 novembre 2021 :

« Lors de la publication du rapport Sauvé, le célibat des prêtres a parfois été présenté comme une des causes des actes pédocriminels. Jean de Saint-Chéron (*) réfute avec force cette accusation et réaffirme le sens du célibat sacerdotal.

Le christianisme est une histoire de fou. Que voulez-vous. C’est la religion de tous les excès. On le sait depuis le début. « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes », comme disait saint Paul (1 Co 1, 23). Le célibat « pour le Royaume », selon la formule consacrée, c’est-à-dire pour l’amour de Dieu et des hommes, qu’il concerne les religieux, les laïcs consacrés ou encore les prêtres, manifeste un peu de cette folie. « Mais, ajoute Paul, pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1 Co 1, 24). Pour les chrétiens, la « folie » du christianisme est une image de la sagesse de Dieu. Or c’est toujours à cette dernière que se heurte notre bon sens bien terre à terre, quand nous essayons de comprendre la religion.

S’agissant du célibat des prêtres dans l’Église catholique latine — où l’on n’ordonne prêtres que des hommes célibataires, tandis qu’en Orient, y compris dans l’Église catholique, il est possible d’ordonner des hommes mariés —, le débat n’est pas neuf, bien sûr. Au IVe siècle, saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, rappelait à l’occasion de débats sur les mœurs sacerdotales : « Tout le monde juge le prêtre, et on le juge comme s’il n’était plus dans sa chair, comme s’il n’était pas pétri du limon commun, comme s’il était un ange affranchi de toutes les faiblesses de l’homme ». Or nous savons bien que c’est plus compliqué que ça. Mais pourquoi alors l’Église s’obstine-t-elle à prendre ses prêtres parmi des célibataires qu’elle appelle à garder cet état ?

En 1967, en ce temps où la continence sexuelle n’était pas franchement dans l’air du temps, le pape Paul VI s’était fendu d’une encyclique sobrement intitulée Sacerdotalis caelibatus. Il y présentait en détail la triple signification du célibat sacerdotal : correspondance au Christ célibataire ; don radical de soi-même au peuple de Dieu ; témoignage de la vie éternelle. Loin de tout angélisme, le texte était non seulement bien incarné — et n’éludait pas l’épreuve que constitue le célibat, même choisi librement et par amour, dans la vie d’un homme — mais faisait droit aux grandes objections du monde et du « pragmatisme ». La lettre ouvrait en effet sur un exposé de ces objections (complexité historique de la question du célibat ; pénurie de prêtres ; « violence faite à la nature » ; risque d’infidélité au célibat et donc de défroquage, etc.). Cette liste demeure tout à fait actuelle en 2021, et les détracteurs du célibat sacerdotal en manque d’idées seraient bien inspirés d’aller y puiser de nouveaux arguments pour leurs dîners en ville.

Avant d’essayer d’éclairer, par un très parcellaire rappel de ce qu’est au fond le christianisme, le sens du célibat sacerdotal, il est une objection contemporaine que l’on entend, que l’on lit, et qui se fraie aujourd’hui un chemin dans les méandres de certaines consciences visiblement très éclairées : il y aurait une causalité entre le célibat sacerdotal et les crimes abominables révélés par le rapport Sauvé. Il m’est extrêmement pénible d’avoir à rappeler ici que l’immense majorité des crimes pédophiles sont commis par des hommes qui n’ont pas voué le célibat, et qui ont d’ores et déjà une, un, ou plusieurs partenaires sexuels appartenant à la catégorie des adultes consentants. Il est pénible de le rappeler, mais sans doute faut-il que quelqu’un s’en charge. Qu’on établisse un lien entre la discipline du célibat et les prêtres qui partent avec une paroissienne ou, plus tragique, qui mènent une double vie dans l’ombre, soit. Mais avec la pédocriminalité !... Une telle suspicion de causalité repose d’ailleurs sur une étrange conception des penchants naturels de l’homme. Et ce serait une bien piètre vision du mariage que d’y voir un remède aux pires turpitudes sexuelles.

Passée la mention de cette absurdité, il faut rappeler que le sens du célibat ne saurait en aucun cas se limiter à une discipline ecclésiastique, comme un « fardeau obligé » imposé à tous ceux qui auraient le désir de devenir prêtres. Au contraire, il faut comprendre que l’Église catholique latine n’appelle ses prêtres que parmi ceux qui choisissent d’être célibataires. Et si l’on est un catholique romain de rite latin, le fait de ne pas se sentir « appelé » au célibat est un excellent indice que l’on n’est tout simplement pas appelé à être prêtre. (Encore une folie que seule la foi permet de reconnaître comme une sagesse).

Une fois que l’on a dit cela, n’esquivons pas la question du combat qui reste à vivre pour ceux qui sont appelés au célibat. Il ne s’agit pas de faire l’innocent, le désincarné ou le naïf, comme si de rien n’était. Mais de reconnaître l’épreuve pour en découvrir le sens profond, la grandeur, la joie mystérieuse d’une vie donnée et prophétique, selon le témoignage de tant de prêtres à la vie belle et féconde, aujourd’hui et au cours de l’histoire. Cette joie échappe à qui refuse d’entendre que dans le christianisme, « ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes » (1 Co 1, 25). Mais comprenons au moins que la « folie de Dieu » est toujours ordonnée à l’amour, et nulle radicalité chrétienne ne saurait aboutir à un fanatisme violent — qui est bien plutôt la marque d’une absence de dieu.

Le Père Albert Chapelle, grand théologien jésuite, écrivait en 1977 dans Sexualité et sainteté que « qui n’accepte pas de ressentir le célibat de manière douloureuse ne sait pas ce qu’est le célibat. Le célibat appauvrit au niveau pulsionnel ; le célibat est renoncement au complément d’humanité qu’un partenaire de vie peut apporter ». Or seul le mystère de l’Évangile, ainsi que le mystère d’une vocation propre, peuvent faire entrer dans l’intelligence d’un acte aussi élevé que celui du renoncement volontaire à la vocation naturelle de l’homme (le mariage), qui est chose bonne et archi-bonne. Écartons tout de suite que dans la spiritualité chrétienne le mariage ne serait pas vu comme un choix radical, un don de sa vie par amour. Le célibat des prêtres est incompréhensible, bien sûr ! Mais le Christ lui-même proclame au sujet de ceux qui renoncent à se marier « à cause du royaume des cieux », que peut seul le comprendre « celui qui peut le comprendre » (Mt 19, 12). Or ceux qui à la fois « peuvent comprendre » et sont appelés à embrasser cette vie ne forment qu’une infime partie de la population (sinon le taux de natalité en prendrait un coup).

Nous autres laïcs, croyants ou non, que pouvons-nous comprendre ? Certains prêtres eux-mêmes confient n’avoir compris que bien tard le sens du célibat auquel ils s’étaient sentis appelés des années plus tôt, en discernant sans doute la grandeur amoureuse radicale, sans bien la saisir. Tel est le cas de Mgr Gobilliard, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, qui évoque la « croix » du célibat et la « souffrance » du renoncement à être père selon la chair, tout en disant la joie très haute de ce sacrifice : « Je me souviens très bien du jour où j’ai à la fois compris et accepté mon célibat, écrit-il. J’étais déjà prêtre. C’était à l’hôpital Spallanzani, hôpital de phase terminale des maladies infectieuses où j’étais aumônier. Mario, auprès de qui je me trouvais, était en train de mourir du S.I.D.A. Un jour, me regardant bien dans les yeux, il m’a dit : “Je crois avoir compris le célibat des prêtres !” Du tac au tac, je lui ai répondu : “Eh bien explique-moi parce que moi, je n’ai pas tout compris !” Il a réfléchi et paisiblement il m’a dit : “Quand tu es là, je me repose dans ton cœur ! […] Il n’y a personne dans ton cœur que tu dois aimer plus que moi lorsque tu es à côté de moi. Ton cœur est libre d’être pour moi tout seul, et c’est cela qui me repose. […] Si tu étais marié, alors je saurais qu’il y a dans ton cœur quelqu’un de plus important que moi et ce serait normal. Pareil si tu avais des enfants. […]” Il avait raison, le célibat que vit le prêtre diocésain, c’est le célibat même du Christ. Tout cela nous dépasse et, bien sûr nous ne sommes jamais à la hauteur de l’exigence que ce célibat implique ». C’est en découvrant qu’il avait choisi d’être un pauvre parmi les pauvres que celui qui était alors un prêtre mûr a compris le sens de ce qu’il vivait depuis quinze ans.

La question surnaturelle, quand il s’agit de christianisme, ne peut être éludée. C’est toujours à ça qu’il faut revenir. Car rien n’est plus concret que le célibat d’un prêtre, ni plus mystérieux. C’est une réalité physique, visible, difficile, dont le sens redit par le pape Paul VI il y a plus de cinquante ans révèle la haute dignité de l’homme, capable d’aimer au-delà de ses forces, et ainsi de parler de l’invisible. Si la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, le christianisme a l’audace d’enseigner que c’est parce que la sagesse du monde ne regarde pas assez loin. « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celle des hommes » (Mt 16, 23), dira le Christ à Pierre effrayé à l’idée de la croix.

Le célibat consacré ne rabaisse ni la dignité de l’acte sexuel ni la splendeur du mariage. Il dit autrement, de façon plus surnaturelle, de façon incompréhensible peut-être à nos esprits trop inquiets de ne plus jouir, que l’amour est un don total de soi, et que les chrétiens vivent déjà d’une autre vie, éternellement joyeuse. Les prêtres qui vouent le célibat sont des témoins de l’invisible, comme des sentinelles de l’espérance. Ils témoignent que, selon le mot de Thérèse d’Avila, Dieu seul suffit à remplir une vie humaine. Ils nous disent que nous sommes faits pour nous donner entièrement et pour vivre éternellement.

Devant une signification si haute, on perçoit mieux la blessure que fait à toute l’Église l’infidélité à ce célibat. On perçoit aussi combien — par-delà tous les arguments fallacieux calqués sur l’esprit du monde — l’Église catholique de rite latin perdrait de son prophétisme, même incompris ou mal compris, en revenant sur cette discipline qui veut qu’elle n’ordonne prêtres que des célibataires. Jamais on ne pourra comprendre le christianisme et son ahurissante folie si l’on cesse de considérer qu’un chrétien est quelqu’un qui croit vraiment à la résurrection du Christ, dans sa chair. Et qui affirme que la vie est éternelle.

Ref. Le célibat des prêtres est incompréhensible, bien sûr !

(*) Jean de Saint-Chéron est essayiste et a publié « Les bons chrétiens » en 2021 (Salvator), un essai sur le sens du christianisme dans le monde contemporain. Source : https://www.lefigaro.fr/vox/religion/les-pretres-qui-vouent-le-celibat-sont-des-temoins-de-l-invisible-des-sentinelles-de-l-esperance-20211124.

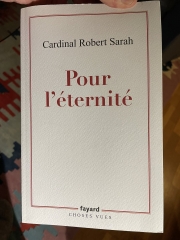

Préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements de 2014 à février 2021, le cardinal Robert Sarah nous offre de magnifiques « méditations sur la figure du prêtre » dans un nouvel ouvrage intitulé Pour l’éternité (1). Entretien autour de ce livre et sur les affaires d’abus sexuels sur mineurs qui secouent l’Église de France.

Préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements de 2014 à février 2021, le cardinal Robert Sarah nous offre de magnifiques « méditations sur la figure du prêtre » dans un nouvel ouvrage intitulé Pour l’éternité (1). Entretien autour de ce livre et sur les affaires d’abus sexuels sur mineurs qui secouent l’Église de France.