En "contribution externe" sur le site de La Libre :

Comment nous avons accueilli une grossesse inattendue

Une opinion de Ophélie Bouchat et Guillaume Dos Santos, jeunes parents.

Même dans un contexte compliqué, la naissance d’un enfant devrait toujours être cette occasion de joie inattendue, celle d’un bonheur appelé à se recevoir sans réfléchir.

Avec le mois de juin, c’est pour les étudiants une année académique qui s’achève, avec sa session d’examens et ses guindailles. C’est aussi l’occasion pour nous de vous partager une autre histoire.

Le 5 août 2017, nous apprenons l’existence d’un petit être qui va bouleverser nos vies. Un test de grossesse positif, quand on est étudiants, est rarement perçu comme une bonne nouvelle. Nous sommes d’abord tétanisés, envahis de sentiments contradictoires, de joie mais aussi de crainte face à l’avenir. Nous ne sommes pas mariés, nous n’habitons pas encore ensemble, nous n’avons pas ce qu’on appelle communément une situation. Mais nous faisons malgré tout le meilleur choix de notre vie : accueillir cet enfant.

Les examens à passer pour Ophélie et le mémoire à rendre pour Guillaume, anxiété, fatigue de début de grossesse, nausées… : ces premières semaines sont compliquées. Par la force des choses, par la confiance qui nous unit, nous parvenons à franchir les obstacles. Nous voulons nous prouver que c’est possible.

Bienveillance

L’annonce à la famille, aux amis, à l’entourage, est une étape délicate. Dans une société où tout concourt à ce qu’on s’assure d’abord du confort matériel – salaire, logement, carrière – il est inhabituel de faire un enfant quand on est aux études. Mais dès le départ, notre entourage proche nous soutient et nous félicite pour l’arrivée de notre petit bout. Même dans un contexte compliqué, la naissance d’un enfant devrait toujours être cette occasion de joie inattendue, d’un bonheur appelé à se recevoir sans réfléchir.

À l’Université, Ophélie reçoit un soutien très humain. Au sein de sa faculté, on l’accompagne dans toutes les démarches pour étaler son master, pour passer ses examens dans les meilleures conditions.

Pour qui choisit de s’écarter de la norme actuelle qui invite plutôt à “profiter de sa jeunesse”, à voyager, à faire la fête ou à penser à sa carrière, il faut avouer que cet environnement de confiance est primordial. Ne pas se sentir jugée, mais accompagnée et soutenue.

Les doubles journées

Notre petit Georges est admis à la crèche de l’UCL, “Le P’tit Matelot”, où il est choyé par deux puéricultrices en or. Nous réalisons assez vite, face aux demandes d’admission d’autres parents, que notre situation n’est pas si rare. La grossesse, la naissance, la vie : choses partagées par tout le commun des mortels.

Ayant étalé son master sur trois ans au lieu de deux, Ophélie a du temps à consacrer à notre fils, un luxe que n’ont pas toutes les mamans. Mais les sessions d’examens et le stress qui va avec constituent une épreuve qu’elles n’ont pas à traverser. Le rôle du papa dans ce contexte n’est pas non plus une sinécure ; rentrer du travail signifie pour Guillaume le début d’une deuxième journée : prendre en charge notre enfant, s’occuper du bain, du souper, du dodo, etc... car il s’agit de laisser du temps à maman pour l’étude. Le temps libre devient une denrée rare pour tous les deux.

Gérer les stages, le mémoire, le blocus, les cours, et en même temps l’éducation de notre chérubin, ses horaires de sieste et de repas, exige de nous des efforts d’organisation et des sacrifices, mais à aucun moment nous n’avons douté. S’il est bien une chose qui fait encore sens, c’est l’arrivée d’un enfant, le mystère de la vie qui vient sans s’annoncer, fragile et dépendante.

“Ce qui donne sa valeur et son intérêt à la vie, disait Pierre Teilhard de Chardin, ce n’est pas tant d’accomplir des réalisations spectaculaires que d’accomplir des choses ordinaires avec la perception de leur immense valeur.” Nous vivons chaque jour qui vient en cherchant à cueillir l’inattendu avec gratitude, à recevoir le quotidien avec reconnaissance.

Notre message d’espoir

Lorsque Georges est arrivé, dès l’instant où ses yeux se sont ouverts pour la première fois dans cette chambre d’hôpital, nous avons réalisé notre chance.

Notre époque est celle de l’injonction permanente à jouir toujours plus de ses libertés individuelles, à faire carrière pour gagner plus, acheter plus, consommer plus. Mais c’est bien peu de chose en regard de la joie si simple qu’on éprouve avec son enfant, de la force des liens qui se nouent pour la vie, du bonheur de fonder une famille.

“Toute grossesse est une rébellion”, écrit Marianne Durano dans Mon corps ne vous appartient pas 1 . “Par nature, elle contredit les idéaux d’indépendance, de liberté et d’épanouissement professionnel tant vantés par notre société. Non seulement elle fragilise, mais elle est un démenti flagrant à tous les relativismes.”

Nous nous demandons parfois à quoi ressemblerait notre quotidien si Georges n’était pas là. Nous nous sentons alors étrangers à cette vie parallèle qui aurait pu être nôtre, et qui nous paraît fade en comparaison de notre aventure familiale. Un seul sourire de Georges vaut plus que tout ce que nous avons relégué au second plan pour préparer sa venue et nous occuper de lui. Son arrivée a certes chamboulé notre quotidien mais elle a renforcé nos liens et magnifié chaque jour vécu. Les enfants nous apprennent à aimer, à se sacrifier, à se dépasser. Il y a en eux un trésor d’innocence que nous avons perdu et qu’ils nous rappellent au quotidien. Ils donnent du sens à nos vies.

On ne saurait ériger notre cas particulier en généralités universelles. Cependant, pour tous les couples et jeunes femmes qui seront un jour peut-être tétanisés à leur tour en découvrant un test de grossesse positif, nous partageons un bout de notre vie dans cette carte blanche. Pour leur dire que c’est possible.

Nous voudrions que notre histoire soit un message d’espoir à l’égard de tous ceux qui ne savent pas quoi faire de leur parentalité inattendue. Si une surprise arrive à un moment où vous n’êtes pas préparés, il y a des aides qui existent 2. La société, la famille et les amis ne vous laisseront pas tomber. Enfin, prendre la décision à deux constituera toujours une force.

Envers et contre toutes les injonctions individualistes et matérialistes de notre époque, avoir un enfant reste l’un des plus merveilleux événements que nous ayons à vivre en ce monde… même pendant les études.

(1) : “Mon corps ne vous appartient pas”, M. DURANO, Albin Michel, 2018.

(2) : Pour tout savoir des aides et des démarches pour recevoir de l’aide et être accompagnée, un très beau site existe : https ://www.jesuisenceinte.be/

Titre, chapô et intertitres sont de la rédaction. Titre original : “Grossesse inattendue : une aventure et une rébellion face au monde ambiant”

« Les 28 et 29 juin seront célébrées en la Basilique d’Evron (Mayenne) 20 ordinations sacerdotales et diaconales pour la Communauté Saint-Martin.

« Les 28 et 29 juin seront célébrées en la Basilique d’Evron (Mayenne) 20 ordinations sacerdotales et diaconales pour la Communauté Saint-Martin.

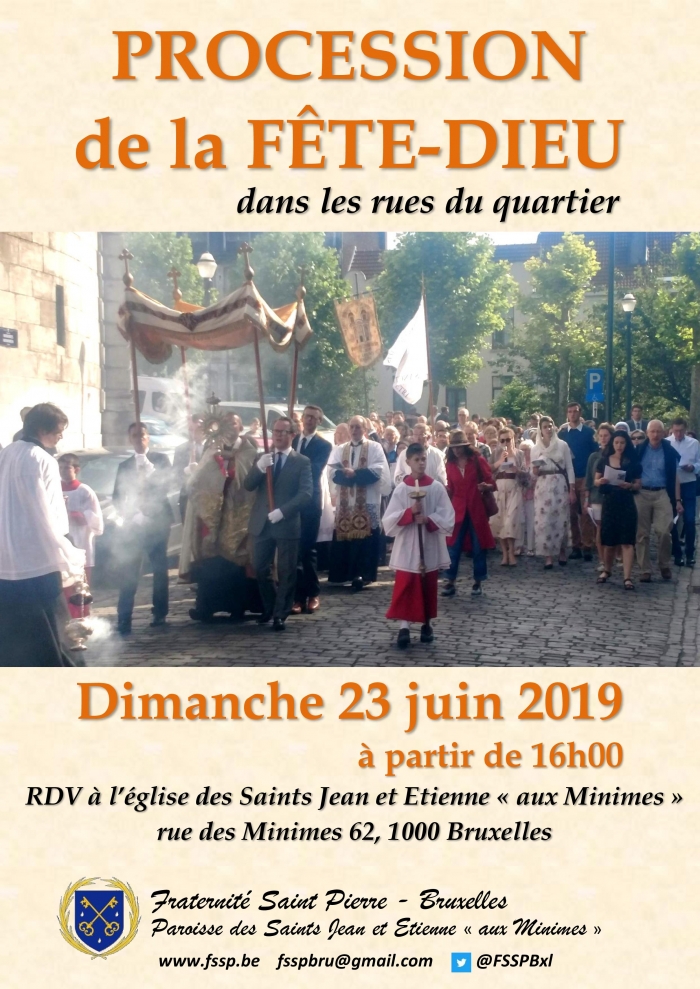

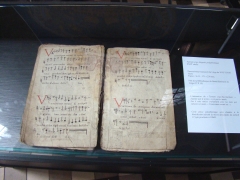

Dans le cadre des manifestations organisées à Liège pour la Fête-Dieu 2019, l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132) présente une exposition « Du visible à l’invisible : un autre regard » illustrant les figures eucharistiques dans la liturgie liégeoise dédiée à cette Fête. Cette exposition est ouverte à l’église du Saint-Sacrement jusqu’au 23 juin, tous les jours (sauf le jeudi) de 14h00 à 17h00 (entrée libre). Outre les pièces exposées, elle donne à voir un DVD projeté « en boucle » sur grand écran : celui-ci retrace en images commentées la vie de saint Julienne (1193-1258) ) initiatrice de la Fête-Dieu et celle de l’expansion universelle de cette Fête. En fond sonore on peut aussi entendre l’interprétation des chants de l’office primitif de la Fête-Dieu composé par saint Julienne au XIIIe siècle.

Dans le cadre des manifestations organisées à Liège pour la Fête-Dieu 2019, l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132) présente une exposition « Du visible à l’invisible : un autre regard » illustrant les figures eucharistiques dans la liturgie liégeoise dédiée à cette Fête. Cette exposition est ouverte à l’église du Saint-Sacrement jusqu’au 23 juin, tous les jours (sauf le jeudi) de 14h00 à 17h00 (entrée libre). Outre les pièces exposées, elle donne à voir un DVD projeté « en boucle » sur grand écran : celui-ci retrace en images commentées la vie de saint Julienne (1193-1258) ) initiatrice de la Fête-Dieu et celle de l’expansion universelle de cette Fête. En fond sonore on peut aussi entendre l’interprétation des chants de l’office primitif de la Fête-Dieu composé par saint Julienne au XIIIe siècle.

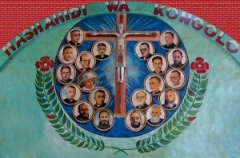

Le 1er janvier 1962, à Kongolo, Congo-Kinshasa, 20 missionnaires spiritains, dont 19 prêtres belges et 1 frère hollandais, ont été massacrés par des soldats du gouvernement congolais. La Province du Katanga était devenue sécessionniste peu après l'indépendance du pays, en 1960. Les Spiritains et le Diocèse de Kongolo ont célébré, voici quelque temps déjà, le cinquantenaire de cet événement triste, mais plein d'espérance. "Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit."

Le 1er janvier 1962, à Kongolo, Congo-Kinshasa, 20 missionnaires spiritains, dont 19 prêtres belges et 1 frère hollandais, ont été massacrés par des soldats du gouvernement congolais. La Province du Katanga était devenue sécessionniste peu après l'indépendance du pays, en 1960. Les Spiritains et le Diocèse de Kongolo ont célébré, voici quelque temps déjà, le cinquantenaire de cet événement triste, mais plein d'espérance. "Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit."