Du site du journal La Croix :

Le cardinal Newman sera bientôt canonisé

La reconnaissance d’un miracle à l’intercession du bienheureux John Henry Newman ouvre la voie à sa prochaine canonisation. Le pape reconnaît aussi les vertus héroïques du cardinal hongrois Jozsef Mindszensty, figure de la lutte contre le communisme.

Le pape François a autorisé mardi 12 février la Congrégation des causes des saints à reconnaître un miracle attribué au bienheureux John Henry Newman (1801-1890), ouvrant ainsi la possibilité de sa prochaine canonisation.

Théologien anglican très estimé, figure du Mouvement d’Oxford dont le but était de lutter contre la mainmise de l’État sur l’Église anglicane et de ramener l’Église d’Angleterre à ses racines catholiques, John Henry Newman avait rejoint l’Église catholique en 1845.

À lire aussi : John Henry Newman, un intellectuel converti, fidèle à lui-même et à la vérité

Devenu prêtre catholique, et après avoir découvert l’Oratoire de saint Philippe Néri à Rome, il fonda (1848) à Birmingham une communauté semblable, sans vœux religieux avant d’être créé cardinal par Léon XIII en 1879.

Très inspiré par les Pères de l’Église, celui que le philosophe français Jean Guitton considérait comme « le penseur invisible de Vatican II » sera en effet un des précurseurs du concile.

À lire aussi : L’héritage universel du cardinal Newman

Benoît XVI, qui avait un grand respect pour sa pensée, l’a béatifié en 2010 à Birmingham, lors de son voyage en Grande-Bretagne.

Une sainte indienne, un bienheureux équatorien

Le pape a aussi autorisé la reconnaissance d’un miracle à l’intercession de la bienheureuse indienne Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan (1876-1926), fondatrice des Sœurs de la Sainte-Famille, qui devrait donc elle aussi être bientôt canonisée.

Lors de l’audience accordée mardi 12 février au cardinal Angelo Becciu, préfet de la Congrégation des causes des saints, le pape a aussi autorisé la reconnaissance du martyre du jésuite équatorien Emilio Moscoso (1846-1897), assassiné au cours de la révolution libérale équatorienne.

Le père Moscoso sera donc bientôt béatifié.

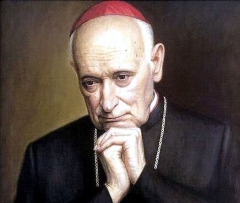

Cinq vénérables, dont le cardinal Mindszensty

Enfin, la Congrégation pour les causes des saints reconnaît les vertus héroïques de cinq nouveaux vénérables, qui pourront être béatifiés après la reconnaissance d’un miracle à leur intercession :

– le cardinal Jozsef Mindszensty (1892-1975), archevêque d’Esztergom, primat de Hongrie, et héros de la résistance contre le communisme ;

– le père Giovanni Battista Zuaboni (1880-1939), prêtre du diocèse de Brescia (Italie) et fondateur de l’Institut séculier Compagnie de la Sainte-Famille ;

– le père Emmanuel García Nieto (1894-1974), jésuite espagnol, formateur de nombreux prêtres et évêques à l’Université de Comillas ;

– Mère Serafina Formai (1876-1954), religieuse italienne, fondatrice des Sœurs missionnaires de la Bonne Nouvelle ;

– Mère Maria Berenice Duque Hencker (1898-1993), religieuse colombienne, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de l’Annonciation.