La Croix des JMJ en Belgique le 31 Octobre, 19h30 en la Cathédrale St-Michel et Gudule

Cette croix, signe de notre foi en Jésus mort et ressuscité, a déjà parcouru le monde dans des centaines de régions, dans des milliers de lieux de souffrances, de joies et d’espérances, sur des dizaines de moyens de transport différents. Le rassemblement national de la Toussaint sera une étape vers les JMJ de juillet 2016 à Cracovie. Près de 600 jeunes belges sont attendus !

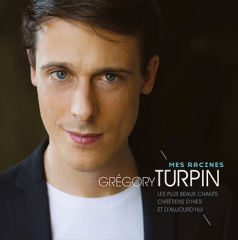

Témoignage de Gregory Turpin

Témoignage de Gregory Turpin

La soirée commencera par un témoignage exceptionnel de Gregory Turpin, artiste français de renommée internationale ayant notamment chanté avec Natacha Saint-Pier. Nous aurons également la chance d'entendre Dorotha, la responsable des JMJ pour le monde entier.

Procesion aux flambeaux

Par la suite, une magnifique procession aux flambeaux prendra place dans les rues de Bruxelles: l'occasion de se réchauffer et de témoigner.

Veillée de prières

Veillée de prières

Et pour clôturer la soirée, une nuit de prière sera proposée dans l’église ND des Riches-Claires: possibilité de loger sur places mais amener matériel ! Pour les infos pratiques, cliquez ici !

Grande messe de la Toussaint, dimanche 1er Novembre

Grande messe de la Toussaint, dimanche 1er Novembre

Et pour cloturer ce weekend, une procession avec les drapeaux du monde entier partira à 8h50 de l'Eglise ND des Riches Claires pour la grand messe de Toussaint à la cathédrale à 10h00.

Tout un programme donc ! Pour toutes les informations pratiques, c'est ici: http://cracovie2016.jmj.be/actus/News/croix-des-jmj-en-belgique. Des cars partiront de toute la Belgique pour s'y rendre.

Je participe à la grande soirée de la croix des JMJ le 31 octobre à Bruxelles

"C’est une victoire à l’arrachée pour ce pape jésuite qui, depuis deux ans et demi, bouscule les siens, sous le regard étonné du monde. Jusqu’au bout de ce synode, il aura pris des risques pour exiger du changement sans toucher à la doctrine, pour assouplir la «discipline»catholique dans ce domaine de la morale où le monde séculier guette tous les conservatismes et les progrès de l’Église. Jusqu’au bout, François aura fait souffler l’esprit du concile Vatican II des années 1960, celui qui avait permis à l’Église catholique, après des siècles d’«intransigeance» anti-moderne, de sortir de sa forteresse, de faire son aggiornamento (mise à jour), de s’ouvrir au monde libéral et laïque.

"C’est une victoire à l’arrachée pour ce pape jésuite qui, depuis deux ans et demi, bouscule les siens, sous le regard étonné du monde. Jusqu’au bout de ce synode, il aura pris des risques pour exiger du changement sans toucher à la doctrine, pour assouplir la «discipline»catholique dans ce domaine de la morale où le monde séculier guette tous les conservatismes et les progrès de l’Église. Jusqu’au bout, François aura fait souffler l’esprit du concile Vatican II des années 1960, celui qui avait permis à l’Église catholique, après des siècles d’«intransigeance» anti-moderne, de sortir de sa forteresse, de faire son aggiornamento (mise à jour), de s’ouvrir au monde libéral et laïque. De Monseigneur Léonard, cet extrait de la conférence qu’il a prononcée à l’Université de Liège le 28 janvier 2015 :

De Monseigneur Léonard, cet extrait de la conférence qu’il a prononcée à l’Université de Liège le 28 janvier 2015 :