De Solène Tadié sur le NCR :

« Quelque chose de maléfique » : Pourquoi le féminisme n'a jamais été (et ne sera jamais) un projet chrétien

La philosophe catholique Carrie Gress remet en question les fondements mêmes du féminisme, arguant qu'il est devenu une église rivale dont les prétentions morales dissimulent une rupture profonde avec l'Évangile — et dont les conséquences se font désormais sentir chez les femmes, les hommes et les familles.

Le féminisme jouit d'une acceptation quasi universelle dans le paysage politique et intellectuel actuel. Se déclarer antiféministe en 2026 suffit souvent à être étiqueté comme indifférent à la dignité des femmes, hostile au progrès et suspect, même aux yeux de certains conservateurs. La légitimité du féminisme lui-même est rarement remise en question ; il est plutôt considéré comme une étape nécessaire du processus d'émancipation des femmes.

Il faut donc une certaine dose de courage intellectuel pour s'opposer au récit établi. C'est précisément la tâche que Carrie Gress, universitaire et philosophe catholique, poursuit depuis plusieurs années à travers une série d'ouvrages .

Dans son dernier ouvrage, *Something Wicked : Why Feminism Can't Be Fused With Christianity*, Gress ne se contente pas d'affirmer que le féminisme est allé trop loin ou s'est égaré. Elle soutient sans ambages que le féminisme est intrinsèquement vicié, constituant une hérésie du christianisme tardif – une hérésie qui emprunte le langage chrétien tout en le vidant de toute vérité évangélique.

« Plus nocif que le communisme »

Gress n'envisage pas le féminisme comme un mouvement nécessitant une réforme, mais comme une idéologie qui doit être jugée sur ses fruits, autrement dit sur ce qu'elle a réellement produit dans la vie des femmes, des hommes et des familles.

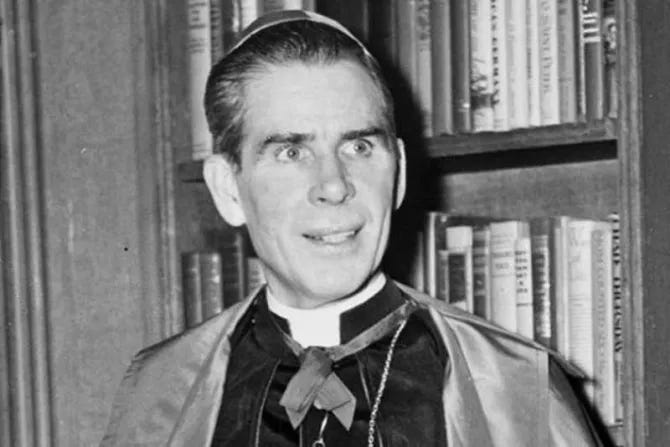

Elle procède en plaçant le féminisme au même rang que d'autres idéologies modernes qui se sont arrogées une autorité morale tout en dénaturant les enseignements chrétiens. Dans les années 1940, comme le souligne l'ouvrage *Something Wicked* , Pie XII chargea Fulton J. Sheen d'analyser le communisme non seulement comme un système politique alternatif, mais aussi comme une religion contrefaite, une idéologie profondément désordonnée et destructrice. Le féminisme, soutient Gress, mérite le même diagnostic.

« Je pense en réalité que le féminisme a été plus néfaste que le communisme », a-t-elle déclaré au Register, « car les gens ne sont plus sur leurs gardes. » Elle estime que, comme le marxisme, le féminisme emprunte un vocabulaire moral d'égalité et de justice, mais le réorganise autour du conflit – non plus la lutte des classes, mais la lutte des sexes.