| Introitus | Introït |

| Ps. 44, 8 | Ps. 44,8 |

| DILEXÍSTI iustítiam, et odísti iniquitátem: proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo lætítiæ præ consórtibus tuis. (T. P. Allelúia, allelúia.) Ps. ibid., 2 Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. ℣. Glória Patri. | Tu as aimé la justice et haï l’iniquité : c’est pourquoi, Dieu, ton Dieu, t' oint d’une huile d’allégresse d’une manière plus excellente que tous tes compagnons. (T.P. Alléluia, alléluia.). Ps. De mon cœur a jailli une bonne parole : c’est au roi que je raconte mes œuvres. ℣. Gloire au Père. |

Eglise - Page 5

-

"Dilexisti iustitiam"; introit grégorien de la messe du dimanche du Baptême du Seigneur

-

Le regretté George Pell et ses ennemis, première partie

De Dawn Beutner sur le Catholic World Report :

Le regretté George Pell et ses ennemis, première partie

Comment, dans les années 1990, l'archevêque Pell est devenu le bouc émissaire public de tous les crimes commis par les prêtres et les évêques catholiques en Australie.

Le 10 janvier 2023, George Pell, cardinal-prêtre de l'Église catholique et ancien archevêque de Sydney et de Melbourne, est décédé subitement le lendemain d'une opération de la hanche. Il avait 81 ans.

Il peut paraître étrange qu'un cardinal ait des ennemis, mais il est indéniable que George Pell en avait. La couverture médiatique laïque de sa carrière, avant comme après sa mort, était ponctuée de rappels constants au public qu'il était ce qu'il y a de pire qui soit : un prêtre catholique orthodoxe et conservateur.

Mais pourquoi ces ennemis autoproclamés, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, le haïssaient-ils autant ?

George Pell est né à Ballarat, dans l'État de Victoria, en Australie, en 1941. Son père, ancien champion de boxe poids lourd, était un membre peu pratiquant de l'Église d'Angleterre, tandis que sa mère, fervente catholique, veillait à ce que ses trois enfants assistent à la messe tous les dimanches et récitent le chapelet à la maison. Pendant la majeure partie de la jeunesse de George, ses parents ont tenu un hôtel. Un ancien camarade de classe se souvenait l'avoir vu servir des boissons aux employés du pub de l'hôtel le samedi.

George a fait ses études dans des écoles catholiques et s'est forgé une réputation d'excellent élève et d'athlète de haut niveau. À dix-huit ans, il avait décidé de devenir médecin et avait signé un contrat pour jouer professionnellement dans la Ligue australienne de football.

Mais alors, « un petit nuage », un sentiment persistant d'insatisfaction, le poussa à franchir la porte de l'aumônier de son école. Bien que l'aumônier se soit déjà dit que George avait l'étoffe d'un prêtre, George lui-même n'en était pas si sûr. Le père de George était déçu qu'il veuille renoncer à une carrière sportive, mais il lui dit de prendre sa propre décision.

George choisit d'entrer au séminaire, où il fit rapidement preuve de qualités de meneur. Certains de ses camarades le trouvaient trop agressif, notamment sur le terrain de football, ce qui n'avait rien d'étonnant pour un athlète entraîné. Mais le personnel du séminaire savait comment tirer profit d'un leader né, qui inspirait le respect et possédait un esprit vif : l'envoyer terminer ses études à l'Université pontificale urbanienne de Rome.

George fut ordonné prêtre à la basilique Saint-Pierre, obtint une licence en théologie sacrée à Rome et un doctorat en histoire de l'Église à Oxford. Peut-être pour inculquer à ce jeune prêtre brillant un peu d'humilité, il fut d'abord envoyé comme vicaire dans une paroisse isolée, où personne ne s'intéressait à ses nombreux diplômes (voire même n'en avait connaissance). Mais il s'y intégra parfaitement. Pendant les vingt années suivantes, il exerça son ministère comme curé, obtint une maîtrise en éducation, dirigea des instituts d'enseignement catholique, fut rédacteur en chef du journal diocésain et recteur de séminaire.

Tout cela s'est déroulé dans l'Australie des années 1970 et 1980, à une époque où les dévotions catholiques traditionnelles et les enseignements moraux étaient largement délaissés, tandis que l'expérimentation liturgique et l'éthique situationnelle étaient très en vogue. Cela n'a pas empêché George d'exposer les croyances de l'Église.

Lorsque George, en tant que recteur, tenta de rétablir quelques pratiques dévotionnelles simples dans son séminaire, comme la prière du chapelet en commun et une fréquentation de la messe plus régulière que le seul dimanche, la réaction de son personnel fut si hostile qu'on aurait cru qu'il prônait le martyre. Il s'attira également les foudres des catholiques libéraux par ses nombreux articles en faveur de la morale catholique traditionnelle.

Intellectuel, George était davantage historien que théologien. Prédicateur, il n'hésitait pas à aborder des sujets difficiles, allant jusqu'à rappeler aux étudiants, lors d'une messe pour les jeunes, le taux élevé de chlamydiose en Australie² afin de souligner que la luxure n'est pas l'amour. Fait intéressant, il intégrait souvent de la poésie à ses homélies, témoignant ainsi de son amour personnel pour la littérature.

Mais la caractéristique la plus marquante de ses sermons, discours et écrits était sa volonté de parler franchement des questions de foi et de morale, sans pour autant manifester d'animosité. Cette habitude ne changea pas lorsqu'il devint archevêque de Melbourne en 1996, archevêque de Sydney en 2001, puis cardinal en 2003.

Malheureusement, la plupart des articles consacrés au mandat de George Pell comme archevêque s'attardent non pas sur ses nombreux accomplissements pour ses archidiocèses, mais sur la question des abus sexuels. Bien qu'un nombre alarmant de prêtres australiens aient été accusés de manière crédible d'abus sexuels sur mineurs – comme c'est le cas partout dans le monde touché par la révolution sexuelle –, rien ne prouve que George Pell puisse être considéré comme l'un d'eux.

En 1996, six ans avant la crise des abus sexuels survenue aux États-Unis durant le Carême prolongé de 2002, l'archevêque Pell a instauré le « Protocole de Melbourne » afin de répondre aux allégations d'abus sexuels sur mineurs dans son archidiocèse. Si les pratiques qu'il a mises en place ne sont pas considérées comme exhaustives selon les normes actuelles, il convient de rappeler qu'il fut le premier évêque du XXe siècle au monde à s'attaquer de front à ce problème.

Il est également reproché au jeune père Pell d'avoir été complice, car il exerçait son ministère dans la même paroisse que Gerald Ridsdale, un prêtre australien finalement condamné pour de multiples agressions sexuelles sur mineurs et réduit à l'état laïc. En tant qu'évêque auxiliaire, Pell s'est même présenté au tribunal pour soutenir Ridsdale à une occasion, mais apparemment uniquement par obéissance à son archevêque. Comme rien ne prouve que Pell ait jamais eu connaissance des agissements de Ridsdale durant les douze mois qu'ils ont passés dans la même paroisse, il est raisonnable de supposer que Pell n'était qu'une victime parmi tant d'autres. Après tout, quiconque parvient à impunément abuser d'au moins soixante-cinq enfants doit être un maître de la manipulation. Ridsdale est décédé en 2025 à l'âge de quatre-vingt-dix ans, alors qu'il était toujours en prison.

Pour toutes ces raisons, de nombreux groupes nourrissaient une vive hostilité envers le cardinal George Pell. Sa volonté de s'attaquer aux cas d'abus sexuels sur mineurs au sein de l'Église en Australie a fait de lui la cible de nombreuses critiques, tandis que d'autres évêques préféraient fermer les yeux. Les médias avaient véhiculé l'idée qu'il était proche d'un prêtre pédophile condamné. Son engagement en faveur de la doctrine morale catholique, allant jusqu'à refuser la communion à des militants homosexuels qui exprimaient leurs convictions pendant la messe, a provoqué de vives protestations.

Avec l'aide de la presse australienne, Pell est devenu le bouc émissaire public de tous les crimes commis par les prêtres et les évêques catholiques du pays.

Puis vint l'année 2014, où l'obéissance de Pell au pape entraîna une persécution encore plus grande.

(La deuxième partie de cet essai sera publiée demain.)

Notes de fin :

1 Tess Livingstone, George Cardinal Pell : Pax Invictis (San Francisco : Ignatius Press, 2024), p. 83.

2 George Pell, Test Everything: Hold Fast to What is Good (San Francisco: Ignatius Press, 2015), 299.

3 Tess Livingstone, George Cardinal Pell : Pax Invictis (San Francisco : Ignatius Press, 2024), 312.

Dawn Beutner est l'éditrice d'un nouvel ouvrage intitulé « Tout est possible : Écrits choisis de Mère Cabrini » (Ignatius Press, 2025). Elle est également l'auteure de « Le Levain des Saints : Apporter le Christ dans un monde déchu » (Ignatius Press, 2023) et de « Saints : Devenir une image du Christ chaque jour de l'année », également publiés chez Ignatius Press. Elle tient un blog à l'adresse dawnbeutner.com et s'engage depuis plus de trente ans dans divers ministères pro-vie.

-

Cinq points clés du premier discours du pape Léon XIV sur l'état du monde

D'Edgar Beltran sur le Pillar :

Cinq points clés du premier discours du pape Léon XIV sur l'état du monde

Léon XIV a exposé ses priorités diplomatiques pour l'année à venir.

Ce discours, traditionnellement prononcé en début d'année, est souvent qualifié de discours papal sur « l'état du monde ». Celui de cette année revêtait une importance particulière : c'était la première occasion pour Léon XIV d'esquisser ses priorités diplomatiques et d'indiquer sur quels points il souhaitait poursuivre ou, au contraire, s'éloigner du pape François.

Qu’a dit Léon dans son discours – et quel éclairage son allocution apporte-t-elle sur ses priorités et son style diplomatiques pour l’année à venir ?

Venezuela

La partie du discours qui a sans doute été la plus scrutée concernait le Venezuela, suite à la capture par les États-Unis du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro à Caracas et aux frappes aériennes contre des cibles militaires dans la ville.

Dans son Angélus du 4 janvier, le pape a adopté un ton prudent, déclarant que « le bien du peuple vénézuélien bien-aimé doit prévaloir sur toute autre considération et nous conduire à surmonter la violence et à emprunter les voies de la justice et de la paix, en sauvegardant la souveraineté du pays, en assurant l'état de droit inscrit dans la Constitution, en respectant les droits humains et civils de chaque personne et de tous. »

Il a repris ces propos dans son discours aux diplomates, déclarant qu'il renouvelait son « appel au respect de la volonté du peuple vénézuélien et à la sauvegarde des droits humains et civils de tous, afin d'assurer un avenir de stabilité et de concorde.

Il a cité l'exemple des deux saints vénézuéliens récemment canonisés, saint José Gregorio Hernández et sainte Carmen Rendiles.

« Puisse leur témoignage inspirer la construction d’une société fondée sur la justice, la vérité, la liberté et la fraternité, et permettre ainsi à la nation de se relever de la grave crise qui la frappe depuis tant d’années », a-t-il déclaré.

Il est à noter que la version espagnole du discours du pape comprenait un paragraphe supplémentaire qui a été lu par erreur par le traducteur espagnol pendant le discours, mais que le pape n'a pas lu et qui n'apparaissait dans aucune autre version écrite du discours.

Ce paragraphe désigne le trafic de drogue comme l'une des causes de la crise vénézuélienne.

« Parmi les causes de cette crise figure sans aucun doute le trafic de drogue, qui est un fléau pour l’humanité et exige l’engagement conjoint de tous les pays pour l’éradiquer et empêcher que des millions de jeunes à travers le monde ne deviennent victimes de la toxicomanie », indique le rapport.

« Parallèlement à ces efforts, il est indispensable d’investir davantage dans le développement humain, l’éducation et la création d’emplois pour les personnes qui, bien souvent, se retrouvent impliquées dans le monde de la drogue sans le savoir », conclut le texte.

La mention du Venezuela dans son discours s'inscrit dans la continuité de l'approche mesurée de Leo face à la crise dans le pays, puisqu'il marche sur un fil entre la défense de la paix et du dialogue et le risque de donner l'impression de faire le jeu de Maduro en critiquant ouvertement les attaques menées par les États-Unis.

Cependant, la mention apparemment effacée du trafic de drogue pourrait être perçue par les observateurs comme une occasion manquée d'attribuer la responsabilité de l'effondrement du Venezuela d'une manière que de nombreux Vénézuéliens — et gouvernements occidentaux — reconnaîtraient aisément.

Liberté de conscience

Le pape a consacré plusieurs paragraphes de son discours à la défense de la liberté de conscience et de religion dans le monde entier.

Tout d'abord, Léon XIV a critiqué ouvertement les restrictions politisées à la liberté d'expression dans les pays occidentaux, affirmant que « la liberté d'expression est garantie précisément par la certitude du langage et le fait que chaque terme est ancré dans la vérité. Il est douloureux de constater à quel point, surtout en Occident, l'espace pour une véritable liberté d'expression se réduit rapidement. »

« Parallèlement, un nouveau langage de type orwellien se développe qui, dans une tentative d’être toujours plus inclusif, finit par exclure ceux qui ne se conforment pas aux idéologies qui l’alimentent », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que cet « affaiblissement du langage » a contribué à la violation de la liberté de conscience.

« L’objection de conscience permet aux individus de refuser des obligations légales ou professionnelles qui entrent en conflit avec des principes moraux, éthiques ou religieux profondément ancrés dans leur vie personnelle. Il peut s’agir du refus du service militaire au nom de la non-violence, ou du refus, de la part des médecins et des professionnels de la santé, de pratiquer des actes tels que l’avortement ou l’euthanasie », a-t-il déclaré.

« La liberté de conscience semble être de plus en plus remise en question par les États, même ceux qui se disent démocratiques et respectueux des droits de l’homme… Une société véritablement libre n’impose pas l’uniformité, mais protège la diversité des consciences, prévenant les tendances autoritaires et promouvant un dialogue éthique qui enrichit le tissu social », a-t-il ajouté.

Le pape a également critiqué les attaques contre la liberté religieuse en Occident.

« Parallèlement, il ne faut pas oublier une forme subtile de discrimination religieuse à l’encontre des chrétiens, qui se répand même dans les pays où ils sont majoritaires, comme en Europe ou en Amérique. »

« Là-bas, leur capacité à proclamer les vérités de l’Évangile est parfois restreinte pour des raisons politiques ou idéologiques, notamment lorsqu’ils défendent la dignité des plus faibles, des enfants à naître, des réfugiés et des migrants, ou lorsqu’ils promeuvent la famille », a-t-il déclaré.

Lien permanent Catégories : Actualité, Christianisme, Défense de la Vie, Eglise, Foi, International, Magistère, Politique, Société 0 commentaire -

L'intention de prière du pape Léon XIV pour le mois de janvier

De Francesca Pollio Fenton sur CNA :

Voici l'intention de prière du pape Léon XIV pour le mois de janvier

8 janvier 2026

L'intention de prière du pape Léon XIV pour le mois de janvier est que les fidèles prient avec la parole de Dieu.

Dans une vidéo diffusée le 7 janvier sur X, le Saint-Père a déclaré qu'il priait « pour que nous apprenions, pratiquions et aimions prier avec la parole de Dieu ».

« Les Écritures sont pour nous une lettre d’amour de Dieu à l’humanité », a-t-il déclaré. « Prions pour que nous puissions tous puiser dans ce don et apprendre à connaître notre Seigneur. »

Initiative « Priez avec le Pape »

Le Réseau mondial de prière du Pape et le Dicastère pour la Communication ont annoncé le 7 janvier le lancement du projet « Prier avec le Pape ». Selon un communiqué de presse, il s'agit d'une nouvelle initiative dans le cadre de laquelle le pape partagera ses intentions de prière mensuelles par vidéo et audio, « invitant l'Église universelle et toutes les personnes de bonne volonté à s'unir spirituellement, en utilisant la même prière qui sera désormais dirigée par le pape lui-même ».

« Cette initiative vise à accroître la visibilité des intentions de prière du pape, en utilisant un langage adapté à la prière, dans de nouveaux formats, afin de mieux toucher les fidèles du monde entier, notamment dans le monde actuel de la communication numérique », indique le communiqué de presse.

Dans la vidéo intégrale diffusée sur le site web du Réseau mondial de prière du Pape, le pape Léon XIII récite une prière originale écrite spécialement pour l'intention de prière de ce mois-ci.

Voici la prière complète du pape :

Seigneur Jésus, Parole vivante du Père,

En toi nous trouvons la lumière qui guide nos pas.

Nous savons que le cœur humain vit dans l'agitation, avide de sens,

et seul ton Évangile peut lui apporter paix et plénitude.

Apprends-nous à t'écouter chaque jour dans les Écritures,

nous laisser interpeller par votre voix,

et pour discerner nos décisions

de la proximité avec ton cœur.

Que ta parole soit un réconfort dans la lassitude,

l'espoir dans les ténèbres,

et la force dans nos communautés.

Seigneur, que ta parole ne soit jamais absente de nos lèvres ni de nos cœurs.

la parole qui fait de nous des fils et des filles, des frères et des sœurs,

disciples et missionnaires de votre royaume.

Fais de nous une Église qui prie avec la Parole,

qui s'appuie dessus et la partage avec joie,

afin que l'espoir d'un monde nouveau puisse renaître en chaque personne.

Que notre foi grandisse dans la rencontre avec toi à travers ta parole,

nous émouvant du cœur

tendre la main aux autres,

servir les plus vulnérables,

Pardonner, construire des ponts et proclamer la vie.

Amen.

L’option « Priez avec le Pape » est accessible sur le site web du Réseau mondial de prière du Pape et sur ses plateformes numériques.

-

Le cardinal Müller sur le Consistoire : « Une atmosphère très fraternelle ; la plupart étaient convaincus de l'urgence de la Nouvelle Évangélisation. »

Du cardinal Müller sur kath.net/news :

« Une atmosphère très fraternelle ; la plupart étaient convaincus de l'urgence de la Nouvelle Évangélisation. »

9 janvier 2026

« Il serait bon que chaque cardinal présente une déclaration argumentée sur un sujet particulier à la session plénière, afin que… » Déclaration après la clôture du consistoire extraordinaire. Par le cardinal Gerhard Müller

Vatican (kath.net) Il est fondamentalement réjouissant que le Collège des cardinaux reprenne son rôle originel d'organe représentatif de l'Église catholique romaine, en tant que conseiller le plus proche du Pape dans sa mission universelle. La méthode employée est celle, plus collaborative, du dernier Synode, qui n'était plus un Synode des évêques. Il serait bénéfique que chaque cardinal arrive avec une déclaration mûrement réfléchie sur un sujet précis et la présente en séance plénière, suivie de l'élaboration d'une conclusion en petits groupes. Cette conclusion serait ensuite débattue avec les autres cardinaux lors de la séance finale, en présence du Saint-Père.

L'atmosphère était très fraternelle, et la plupart étaient convaincus de l'urgence de la Nouvelle Évangélisation. L'unité de l'Église ne s'acquiert pas par des manœuvres politiques, mais par la confession de Pierre du Christ, Fils du Dieu vivant. Par conséquent, l'Église, Corps du Christ, n'est pas une ONG, mais un signe et un instrument de l'union la plus intime de l'humanité avec Dieu et de l'unité du genre humain (Lumen Gentium 1). C'est la seule voie qui permette de sortir de la crise que l'humanité s'inflige elle-même, ainsi que de la confusion qui règne au sein de l'Église, causée par l'arrogance et l'ignorance humaines. Cette Église, qui en Christ est le sacrement du salut du monde, doit devenir toujours plus réelle dans la vie concrète.

Lire aussi, sur Info Vaticana (10 janvier) :

Le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a souligné la nécessité d' une clarté doctrinale et ecclésiologique face aux interprétations ambiguës de la synodalité, après avoir participé au premier consistoire extraordinaire du pape Léon XIV , qui s'est tenu cette semaine au Vatican.

Dans une interview accordée à l'émission The World Over, Müller a expliqué que, bien que le pape ait initialement proposé quatre thèmes pour la réunion — la synodalité, la mission, la liturgie et la gouvernance de l'Église —, les cardinaux ont surtout choisi de se concentrer sur la mission d'évangélisation et la synodalité, laissant de côté le débat spécifique sur la liturgie.

La liturgie n'est pas le problème central, mais son utilisation idéologique l'est.

Interrogé sur l'absence du thème liturgique, dans un contexte marqué par les restrictions imposées à la messe traditionnelle, Müller a souligné que la Sainte Messe est au centre de la vie chrétienne , mais que la question actuelle n'est pas doctrinale, mais pastorale et disciplinaire : la manière de célébrer l'ancien rite ou le nouveau.

Selon lui, les cardinaux ont choisi de consacrer le temps limité du consistoire aux grands défis extérieurs auxquels l'Église est confrontée – la sécularisation, l'athéisme et les idéologies contraires à l'anthropologie chrétienne – plutôt qu'à des débats internes. Il a néanmoins clairement indiqué que la liturgie demeure essentielle, en tant qu'apogée de la vie chrétienne et culte rendu à Dieu.

L'Église n'est pas une démocratie

L'intervention de Müller portait essentiellement sur la synodalité , un concept qui, comme il l'a souligné, a engendré de la confusion ces dernières années. Le cardinal a insisté sur le fait que l'Église n'est ni une démocratie ni un parlement , et qu'elle ne peut être gouvernée selon les modèles politiques des États modernes.

Comme il l'a expliqué, le consistoire a servi à réaffirmer une distinction fondamentale : d'une part, le synode des évêques , qui appartient à la structure hiérarchique de l'Église et exerce son autorité en vertu du sacrement de l'Ordre ; d'autre part, la coopération légitime des laïcs, fondée sur le sacerdoce commun, mais sans confusion de fonctions ni d'autorité.

-

Le nombre de prêtres catholiques continue de diminuer dans le monde entier tandis que le nombre de prêtres traditionnels continue d'augmenter

D'Emily Mangiaracina sur LifeSiteNews :

Le nombre de prêtres catholiques continue de diminuer dans le monde entier tandis que le nombre de prêtres traditionnels continue d'augmenter

Ven. 9 janv. 2026

( LifeSiteNews ) — Le nombre de prêtres et de séminaristes catholiques a récemment diminué dans le monde entier, selon des statistiques récemment publiées de 2023, alors que les sociétés sacerdotales vouées à offrir la messe traditionnelle en latin continuent de croître.

Le nombre total de prêtres dans le monde a diminué de 734 entre 2022 et 2023, malgré une augmentation de 16 millions du nombre de catholiques, selon les données les plus récentes publiées par l'agence vaticane Fides. Le nombre de séminaristes a également baissé de 1 986 durant cette période, confirmant ainsi la persistance, au moins jusqu'à récemment, de la crise que traverse l'Église.

L'année 2023 a vu un total de 406 996 prêtres catholiques, selon Fides, un décompte qui n'inclut vraisemblablement pas les prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X (FSSPX), qui étaient au nombre de 733 au 1er novembre 2025, sans compter leurs évêques.

La FSSPX, en revanche, la plus grande congrégation de prêtres traditionalistes, a connu une croissance constante du nombre de ses prêtres depuis sa fondation en 1970. Le nombre de prêtres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre (FFSP) a également augmenté à un rythme relativement constant depuis sa création en 1988, suite à une scission de la FSSPX, bien que dans une moindre mesure.

Le déclin mondial du clergé catholique est dû à tous les continents sauf l'Afrique et l'Asie, les seules régions à enregistrer des augmentations du nombre de prêtres : 1 451 et 1 145 respectivement.

Cependant, même en Asie, le nombre de séminaristes a diminué de 1 331 en 2023. L’année précédente, le nombre de séminaristes n’avait diminué que de 375.

En Afrique, le nombre de séminaristes a augmenté de 383 en 2023, une hausse nettement inférieure à celle de l'année précédente (726). En 2023, les Africains représentaient près d'un tiers des séminaristes dans le monde.

Il est à noter que le nombre de religieuses dans le monde continue de diminuer sensiblement malgré l'augmentation du nombre de catholiques, avec une baisse de 9 805 religieuses en 2023, pour un total de 589 423 religieuses cette année-là. L'Afrique et l'Asie font à nouveau exception, avec une légère augmentation en Asie (+46 religieuses) et une augmentation plus importante en Afrique (+1 804).

Parallèlement, le nombre de diacres permanents, qui peuvent se marier, continue d'augmenter dans le monde entier, avec une hausse de 1 234 diacres permanents en 2023. Selon Fides, le nombre de ces diacres reste stable en Europe tandis qu'il augmente sur le continent américain.

Aux États-Unis en particulier, le nombre de prêtres s'est stabilisé en 1965, après le concile Vatican II, puis a commencé à chuter brutalement vers 1985, parallèlement à l'explosion démographique des catholiques. Cela laisse supposer que les changements apportés à la liturgie et à la doctrine de la foi par le Concile ont eu un impact négatif significatif sur les vocations.

À l’appui de cette association, une étude laïque publiée en 2025 a constaté que Vatican II avait « déclenché un déclin » de la fréquentation des messes catholiques dans le monde par rapport à la fréquentation des offices religieux d’autres religions, y compris le christianisme protestant.

Le Bureau national de recherche économique (NBER) a constaté que « par rapport aux autres pays, les pays catholiques ont connu un déclin constant du taux mensuel de fréquentation des services religieux par les adultes à partir de la fin du concile Vatican II » en 1965, la dernière année du concile.

La crise des vocations semble s'être considérablement aggravée sous le pontificat de François. Selon Catholic World News , après 1978, le nombre de séminaristes a culminé à 120 616 en 2011, avant de légèrement diminuer à 120 051 en 2012. Fin 2013, après l'entrée en fonction de François, ils étaient 118 251, soit une baisse de 1 800 en un an.

Les données de 2023 ont montré un déclin « ininterrompu » du nombre de séminaristes amorcé en 2013.

-

Le cardinal Zen condamne la synodalité du pape François et la « manipulation » du processus synodal lors du consistoire

D' LifeSite News :

Le cardinal Zen condamne la synodalité du pape François et la « manipulation » du processus synodal lors du consistoire.

Le cardinal Zen a dénoncé la « manipulation implacable » du Synode comme « une insulte à la dignité des évêques », dans un discours prononcé devant le pape Léon XIII et 170 autres cardinaux.( LifeSiteNews ) — Le cardinal Joseph Zen , évêque émérite de Hong Kong, lors d'une intervention devant le consistoire extraordinaire des cardinaux cette semaine, a critiqué le document final du Synode sur la synodalité et l'ensemble du processus synodal pour avoir contourné l'autorité légitime des évêques, permis diverses interprétations et suggéré que le Saint-Esprit peut changer d'avis.

L'intervention du cardinal chinois de 93 ans, rapportée pour la première fois par le College of Cardinals Report, a eu lieu devant le pape Léon XIV et 170 de ses confrères cardinaux et portait sur la note accompagnant le document final du synode triennal sur la synodalité.

Le cardinal Zen a utilisé la totalité des trois minutes qui lui étaient allouées pour dénoncer le document et l'ensemble du processus synodal comme une « manipulation implacable » qui, selon lui, privait les évêques de leur autorité en les court-circuitant au profit des laïcs et avait un résultat prédéterminé.

Le cardinal a insisté sur la contradiction des propos du pape François, qui qualifie le document de « magistère » tout en précisant qu'il n'est « pas strictement normatif », laissant ainsi place à différentes interprétations par les évêques. Cette situation pourrait engendrer des divisions semblables à celles qui existent au sein de l'Église anglicane et ne permettra pas aux anglicans ni aux orthodoxes de revenir en communion avec Rome. Il a également soutenu que l'invocation constante du Saint-Esprit par les prélats du Vatican pour le Synode frôlait le « blasphème », puisque le Saint-Esprit ne peut renier ce qu'il a inspiré dans la tradition bimillénaire de l'Église.

Intervention complète du cardinal Zen :

Note d'accompagnement du Saint-Père François

Le Pape affirme qu’avec le Document final, il rend à l’Église ce qui s’est développé au cours de ces années (2021-2024) grâce à « l’écoute » (du Peuple de Dieu) et au « discernement » (de l’Épiscopat ?).

Je demande :

- Le pape a-t-il pu écouter l'ensemble du peuple de Dieu ?

- Les laïcs présents représentent-ils le peuple de Dieu ?

- Les évêques élus par l'épiscopat ont-ils été capables de mener à bien un travail de discernement, qui doit assurément consister en « dispute » et en « jugement » ?

- La manipulation implacable du processus est une insulte à la dignité des évêques, et la référence constante au Saint-Esprit est ridicule et presque blasphématoire (ils s'attendent à des surprises de la part du Saint-Esprit ; quelles surprises ? Qu'il renie ce qu'il a inspiré dans la tradition bimillénaire de l'Église ?).

Le pape, « en court-circuitant le collège épiscopal, écoute directement le peuple de Dieu », et il appelle cela « le cadre d’interprétation approprié pour comprendre le ministère hiérarchique » ?

Le Pape affirme que le Document est un magistère , « il engage les Églises à faire des choix conformes à ce qui y est énoncé ». Mais il précise également « il n’est pas strictement normatif… Son application nécessitera diverses médiations » ; « les Églises sont appelées à mettre en œuvre, dans leurs contextes respectifs, les propositions faisant autorité contenues dans le document » ; « l’unité d’enseignement et de pratique est certes nécessaire dans l’Église, mais cela n’exclut pas différentes manières d’interpréter certains aspects de cet enseignement » ; « chaque pays ou région peut rechercher des solutions mieux adaptées à sa culture et respectueuses de sa tradition et de ses besoins ».

Je demande :

- Le Saint-Esprit garantit-il qu’aucune interprétation contradictoire ne surgira (surtout compte tenu des nombreuses expressions ambiguës et tendancieuses du document) ?

- Les résultats de ces « expérimentations et mises à l’épreuve », par exemple (de « l’activation créative de nouvelles formes de ministère »), devront-ils être soumis au jugement du Secrétariat du Synode et de la Curie romaine ? Ces instances seront-elles plus compétentes que les évêques pour juger des différents contextes de leurs Églises ?

- Si les évêques s'estiment plus compétents, les interprétations et les choix divergents ne conduisent-ils pas notre Église à la même division (fracture) que celle que l'on trouve au sein de la Communion anglicane ?

Perspectives sur l'œcuménisme

- Compte tenu de la rupture dramatique de la Communion anglicane, allons-nous nous unir à l'archevêque de Canterbury (qui ne représente plus qu'environ 10 % de la communauté anglicane mondiale), ou à la Conférence mondiale pour l'avenir de l'anglicanisme (qui en représente environ 80 %) ?

- Et chez les orthodoxes ? Leurs évêques n’accepteront jamais la synodalité bergoglienne ; pour eux, la synodalité se résume à « l’importance du Synode des évêques ». Le pape Bergoglio a instrumentalisé le mot « synode », mais a fait disparaître le Synode des évêques, une institution établie par Paul VI.

-

Le pape Léon XIV condamne l'avortement et la gestation pour autrui dans son discours adressé aux diplomates

DISCOURS DU PAPE LÉON XIV

AUX MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE

ACCREDITÉ PRÈS LE SAINT-SIÈGE

POUR LA PRÉSENTATION DES VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉESalle des bénédictions

Vendredi, 9 janvier 2026_________________________________

Excellences,

Distingués membres du Corps diplomatique,

Mesdames et Messieurs,je tiens tout d’abord à remercier Son Excellence l’Ambassadeur George Poulides, Doyen du Corps diplomatique, pour les paroles aimables et respectueuses qu’il m’a adressées en votre nom à tous, et je vous souhaite bienvenue à cette rencontre organisée pour échanger nos vœux au début de la nouvelle année.

Il s’agit d’un événement traditionnel dans la vie du Corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, mais qui constitue une nouveauté pour moi qui ai été appelé il y a quelques mois à paître le troupeau du Christ. Je suis donc heureux de vous accueillir ce matin et je vous suis reconnaissant de votre forte participation, enrichie cette année par la présence des nouveaux Chefs de Mission résidents du Kazakhstan, du Burundi et de la Biélorussie. Je remercie les autorités gouvernementales respectives pour leur décision d’ouvrir des Représentations diplomatiques près le Saint-Siège à Rome, signe tangible des bonnes et fructueuses relations bilatérales. À travers vous tous, chers ambassadeurs, je souhaite adresser mes vœux de bonheur à vos pays et partager un regard sur notre époque tellement troublée par un nombre croissant de tensions et de conflits.

L’année qui vient de s’achever a été riche en événements, à commencer par ceux qui ont directement touché la vie de l’Église, celle-ci ayant vécu un Jubilé intense et vu le retour à la Maison du Père de mon vénéré prédécesseur, le Pape François. Le monde entier s’est rassemblé autour de son cercueil le jour des funérailles, percevant la disparition d’un père qui a guidé le Peuple de Dieu avec une profonde charité pastorale.

Il y a quelques jours, nous avons fermé la dernière Porte Sainte, celle de la basilique Saint-Pierre, que le Pape François avait ouverte lui-même la nuit de Noël 2024. Au cours de l’Année Sainte, des millions de pèlerins ont afflué à Rome pour accomplir le pèlerinage jubilaire. Chacun est venu chargé de son expérience, de ses questions et de ses joies, mais aussi de ses douleurs et de ses plaies, pour franchir les Portes Saintes, symbole du Christ lui-même, notre céleste médecin qui, en venant dans la chair, a pris sur lui notre humanité pour nous faire participer à sa vie divine, comme nous l’avons contemplé dans le mystère de Noël récemment célébré. Je suis convaincu que lors de ce passage, de nombreuses personnes ont pu approfondir ou redécouvrir leur relation avec le Seigneur Jésus, trouvant ainsi du réconfort et une espérance renouvelée pour affronter les défis de la vie.

Je tiens ici à exprimer une particulière gratitude aux Romains qui, avec beaucoup de patience et de sens de l’hospitalité, ont reçu les nombreux pèlerins et touristes venus du monde entier dans la Ville éternelle.

Je tiens à adresser une gratitude particulière au Gouvernement italien, à l’Administration capitoline et aux forces de l’ordre qui ont travaillé avec zèle et précision pour que Rome puisse accueillir tous les visiteurs et pour que les événements du Jubilé, comme ceux qui ont suivi le décès du Pape François, puissent se dérouler dans la sérénité et la sécurité.

Le Saint-Siège et l’Italie partagent non seulement une proximité géographique, mais surtout une longue histoire de foi et de culture qui relie l’Église à cette magnifique Péninsule et à son peuple. En témoignent également les excellentes relations bilatérales scellées cette année par l’entrée en vigueur des modifications apportées à l’Accord sur l’assistance spirituelle des Forces Armées qui permettra un accompagnement spirituel plus efficace des femmes et des hommes exerçant leur service dans les Forces Armées en Italie comme dans leurs nombreuses missions à l’étranger, mais aussi par la signature de l’accord pour une installation agrivoltaïque à Santa Maria di Galeria, qui permettra d’alimenter la Cité du Vatican en électricité grâce à des sources renouvelables, confirmant ainsi l’engagement commun en faveur de la création. Je suis également reconnaissant pour les visites que m’ont rendues les hautes autorités de l’État au début de mon Pontificat et pour l’exquise hospitalité qui m’a été réservée au Palais du Quirinal par le Président de la République à qui je souhaite adresser mon cordial et reconnaissant souvenir.

Au cours de l’année, répondant à l’invitation qui avait été faite au Pape François, j’ai eu la joie de pouvoir me rendre en Turquie et au Liban. Je suis reconnaissant aux Autorités des deux pays pour leur accueil. À İznik, en Turquie, j’ai eu l’occasion de commémorer, avec le Patriarche œcuménique de Constantinople et les représentants des autres confessions chrétiennes, les 1700 ans du Concile de Nicée, le premier concile œcuménique. Ce fut une occasion importante pour renouveler notre engagement sur le chemin vers la pleine unité visible de tous les chrétiens. Au Liban, j’ai rencontré un peuple qui, malgré les difficultés, est plein de foi et d’enthousiasme et j’ai perçu l’espoir émanant des jeunes qui aspirent à construire une société plus juste et plus soudée en renforçant l’entrelacement entre les cultures et les confessions religieuses qui rend le pays du Cèdre unique au monde.

Lien permanent Catégories : Actualité, Christianisme, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, International, Politique, Société 0 commentaire -

Les foules sont de retour aux audiences papales, mais la question de fond demeure

De Niwa Limbu sur le Catholic Herald :

8 janvier 2026Les foules sont de retour aux audiences papales, mais la question de fond demeure.

La fréquentation des audiences papales et des célébrations liturgiques a fortement augmenté en 2025, atteignant 3,17 millions de participants, selon les chiffres publiés par la Préfecture de la Maison papale, ce qui représente une augmentation de 88 % par rapport à l'année précédente après plus d'une décennie de déclin constant.Les données, qui couvrent les audiences générales, les célébrations liturgiques et la prière de l'Angélus, montrent une année divisée entre les derniers mois du pontificat du pape François et les huit premiers mois de celui du pape Léon XIV. Prises ensemble, elles indiquent une nette reprise numérique, bien qu'elle fasse suite à une longue période de contraction de la participation du public aux événements du Vatican.

Au début du pontificat du pape François en 2013, la fréquentation annuelle des messes dépassait 7,3 millions de fidèles, un record absolu. Dès lors, la participation a chuté de façon quasi ininterrompue. En 2024, elle était tombée à 1 682 100, soit moins du quart du niveau observé au début de son pontificat, et aucune année n'a permis d'inverser durablement cette tendance.

Au cours des premiers mois de 2025, la fréquentation est restée historiquement faible. Les chiffres de janvier à avril, durant la dernière phase du pontificat de François, font état d'un total de 262 820 participants. En janvier, on a dénombré 35 000 participants aux audiences générales et jubilaires, 8 500 aux audiences spéciales, 26 000 aux célébrations liturgiques et 60 000 à l'Angélus.

En février, la fréquentation a encore diminué : 25 500 personnes ont assisté aux audiences générales, 1 750 aux audiences spéciales, 36 000 aux liturgies et 30 000 à l’Angélus. Mars et avril ont été marqués par une faible participation du public : seulement 70 personnes ont assisté aux audiences spéciales en avril, contre 40 000 à l’Angélus ce même mois.

La dernière audience générale du pape François a eu lieu le 12 février, peu avant son hospitalisation et son décès. À ce moment-là, la participation avait atteint son niveau le plus bas du pontificat.

L'élection du pape Léon XIV en mai a entraîné une augmentation immédiate de la fréquentation. De mai à décembre, 2,9 millions de personnes ont assisté aux événements pontificaux. Rien qu'en mai, on a dénombré 55 000 participants aux audiences générales, 11 000 aux audiences spéciales, 106 000 aux célébrations liturgiques et 200 000 à l'Angélus. En juin, on a enregistré 151 000 participants aux audiences générales, 18 000 aux audiences spéciales, 218 000 aux liturgies et 100 000 à l'Angélus.

La fréquentation a baissé pendant les mois d'été, avec 35 000 personnes présentes aux audiences générales en juillet et 76 000 en août, avant de remonter à l'automne. En septembre, 180 000 personnes ont assisté aux audiences générales, 24 500 aux audiences spéciales, 136 000 aux liturgies et 60 000 à l'Angélus. Octobre a été le mois le plus fréquenté, avec 295 000 participants aux audiences générales, 54 000 aux audiences spéciales, 200 000 aux célébrations liturgiques et 50 000 à l'Angélus. Novembre et décembre sont restés forts, clôturant l'année avec respectivement 200 000 et 77 000 participants aux audiences générales.

Si l'augmentation sous Léon XIV est significative, les chiffres restent bien inférieurs à ceux enregistrés au début du pontificat de François, lorsque la fréquentation annuelle dépassait régulièrement les sept millions.

Si la visibilité publique a connu une augmentation positive, peu de gens ont remarqué que la reprise numérique ou tout regain d'intérêt à Rome ne saurait se substituer à la clarté doctrinale et à la confiance ecclésiale. L'Église n'est pas une démocratie. Elle ne se nourrit pas uniquement de popularité, mais de la cohérence entre ce qu'elle proclame, la manière dont elle gouverne et la manière dont elle comprend la personne humaine devant Dieu. Le soi-disant « effet Léon » risque d'être mal compris s'il est considéré comme une preuve de renouveau plutôt que comme un test permettant de déterminer si l'Église a tiré les leçons du long déclin qui l'a précédé.

Après des années de baisse de fréquentation pendant la dernière partie du pontificat du pape François, l'afflux soudain de pèlerins et de visiteurs a été présenté comme une justification de la continuité. La logique semble évidente si la visibilité est interprétée comme une confirmation. Pourtant, l'histoire même de l'Église met en garde contre de telles hypothèses. Souvent attribuée à tort au pape Saint Jean-Paul II, mais pertinente ici, est la phrase selon laquelle « nous devons défendre la vérité à tout prix, même si nous ne sommes plus que douze ». Les périodes de vitalité visible ont souvent coïncidé avec une ambiguïté doctrinale, tandis que les périodes de faiblesse numérique ont parfois été celles de la plus grande clarté théologique.

Léon XIV a été explicite quant à ses intentions. S'adressant au Collège des cardinaux le 10 mai, il les a exhortés à « reprendre ce précieux héritage [du pape François] et à poursuivre le chemin », une formulation qui ne laisse guère de doute sur le fait qu'il se considère comme un héritier plutôt que comme un correcteur. Depuis le début du pontificat, les questions d'orientation pastorale et de ton ont jusqu'à présent conservé la même posture fondamentale que celle qui définissait le précédent.

Le déclin prolongé de l'engagement au cours de la dernière décennie ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est déroulé parallèlement à des années de disputes controversées avec Rome, notamment sur la théologie morale et les préférences liturgiques, exacerbées par un style de communication papale qui privilégiait souvent les remarques improvisées et impréparées plutôt que la précision. Pour de nombreux catholiques, le résultat n'a pas été la libération, mais l'incertitude. La participation a diminué non pas parce que l'Église était trop exigeante, mais parce qu'elle semblait de plus en plus incertaine de ce qu'elle souhaitait exiger.

Léon XIV hérite de ce paysage et, à bien des égards, a choisi de ne pas le redessiner. Sur le plan doctrinal, son approche des questions pastorales controversées a jusqu'à présent reflété celle de son prédécesseur, en maintenant une posture d'ouverture. Dans le même temps, des signes plus subtils d'ajustement ont été observés. Les réformes au sein de la gouvernance du Vatican, notamment la surveillance financière et la restructuration administrative, ainsi que les nominations épiscopales dans plusieurs régions suggèrent un rééquilibrage, favorisant les candidats locaux et compétents sur le plan administratif. On note notamment un retour visible à des vêtements liturgiques et à une tenue papale plus traditionnels. Ces changements, bien que modestes, ont été remarqués par ceux qui craignaient une poursuite ininterrompue des tendances les plus déstabilisantes de l'ère François.

La tension reste toutefois irrésolue. La popularité, même lorsqu'elle est réelle, ne répond pas à la question sous-jacente de la crédibilité. Les foules peuvent se rassembler par curiosité, par goût de la nouveauté ou par soulagement, mais elles ne témoignent pas en elles-mêmes d'un renouveau de la foi. La mission de l'Église n'a jamais été de rivaliser sur le marché de l'approbation.

C'est pourquoi l'attitude publique de Léon XIV est aussi importante que ses politiques. L'habitude des remarques spontanées qui caractérisait une grande partie du pontificat précédent a diminué mais n'a pas disparu, refaisant surface à certains moments, notamment dans des commentaires aux médias à l'extérieur de Castel Gandolfo.

Dans le même temps, Léon XIV bénéficie d'un taux d'approbation exceptionnellement élevé dans les sondages internationaux, en particulier aux États-Unis et dans certaines régions d'Europe. Cela lui confère un certain pouvoir d'influence et façonne le discours médiatique autour de son pontificat. Cependant, l'approbation est une base fragile pour le renouveau ecclésial.

La caractéristique la plus révélatrice du moment présent n'est donc pas l'augmentation de la fréquentation, mais la combinaison de gestes visant à rassurer sur la doctrine, de modestes réajustements dans la gouvernance et d'un style moins conflictuel, qui ont contribué à stabiliser une Église qui, sous le pape François, semblait souvent en guerre contre elle-même. Cette maîtrise des conflits internes peut expliquer pourquoi la participation a rebondi sans pour autant revenir à ses niveaux historiques. Le véritable test de ce pontificat ne sera pas le nombre de personnes qui se rassemblent sur la place Saint-Pierre, mais la capacité de l'Église à affirmer avec plus de certitude ses convictions.

Lien permanent Catégories : Actualité, Christianisme, Eglise, Foi, International, Société 0 commentaire -

Le prochain consistoire aura lieu en juin

D'Edward Pentin sur le NCR :

Le pape Léon XIV tiendra son prochain consistoire en juin et espère des rencontres annuelles avec les cardinaux.

Le Vatican a fait cette annonce jeudi soir, à l'issue du premier consistoire extraordinaire des cardinaux du Saint-Père, qui a duré deux jours.

Conférence de presse post-consistoire en cours le 8 janvier 2026. (Photo : Edward Pentin / National Catholic Register) Le pape Léon XIV accueillera un deuxième consistoire de cardinaux à la fin du mois de juin et souhaite tenir de telles réunions chaque année.

Le Vatican a fait cette annonce jeudi soir, à l'issue du premier consistoire extraordinaire des cardinaux du Saint-Père, qui a duré deux jours. La prochaine réunion de ce type devrait se tenir les 27 et 28 juin, veille de la fête de saint Pierre et saint Paul.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que le pape souhaitait organiser des réunions annuelles d'une durée de trois à quatre jours, ce qui permettrait de consacrer plus de temps aux discussions sur divers sujets importants et aux interventions libres des membres du Sacré Collège.

Le cardinal Stephen Brislin de Johannesburg, en Afrique du Sud, a déclaré aux journalistes lors d'un point de presse de clôture au Vatican que lui et les autres cardinaux avaient trouvé ce consistoire « une expérience très enrichissante et très profonde ». Il a ajouté qu'ils avaient également apprécié qu'il leur ait permis de « mieux se connaître et de s'écouter ». Le fait que le pape souhaite organiser d'autres réunions, a-t-il précisé, montre que le pape, lui aussi, « l'a trouvé très important » et utile.

Le cardinal a indiqué que certains doutes avaient été exprimés lorsqu'on leur avait annoncé leur répartition en petits groupes, et que « l'une des préoccupations majeures » était le manque d'occasions « de s'exprimer et d'écouter les autres ». Il a toutefois ajouté que la composition des groupes, divisés en deux blocs, lui semblait « très utile » et « permettait à chaque cardinal de prendre la parole », même si l'assemblée entière ne l'entendait pas.

La liturgie a été brièvement évoquée, a déclaré au Register le cardinal Wilfrid Napier, archevêque émérite de Durban, en Afrique du Sud. Mais il a précisé que la messe traditionnelle en latin et « des détails de ce genre » n’ont pas été abordés. « Je crois que l’essentiel était : comment amener toute l’Église à un niveau d’engagement égal en matière d’évangélisation ? C’était là, je crois, le point central », a-t-il affirmé. Plusieurs cardinaux ont exprimé l’espoir que d’autres sujets non abordés ici seraient traités lors des prochains consistoires.

Peu d'informations ont filtré pendant et après le consistoire, les cardinaux ayant indiqué aux journalistes que le pape Léon XIV leur avait demandé de garder les débats confidentiels. Néanmoins, le cardinal Brislin, accompagné du cardinal philippin Pablo David et du cardinal colombien Luis José Rueda Aparicio lors du point de presse de jeudi, s'est exprimé avec une relative liberté.

-

La liturgie a-t-elle été éludée lors du premier consistoire du pape Léon XIV ?

D'Edward Pentin sur le NCR :

La liturgie a-t-elle été éludée lors du premier consistoire du pape Léon XIV ?

Les cardinaux choisissent l'évangélisation et la synodalité comme sujets clés, décevant ceux qui s'attendaient à ce que la liturgie soit un thème central après les récentes restrictions imposées à la forme traditionnelle du rite romain, mais le Saint-Père insiste plus tard sur le fait que la liturgie reste une question « très concrète » qui doit encore être abordée.

Le pape Léon XIV s'adresse aux cardinaux lors du consistoire extraordinaire du 7 janvier 2026 au Vatican. (Photo : Vatican Media) ROME — Certains cardinaux et fidèles attachés au rite romain traditionnel ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la liturgie semble être reléguée au second plan lors du consistoire extraordinaire qui se tient actuellement au Vatican, après que les cardinaux ont voté pour donner la priorité à d'autres questions à l'ordre du jour.

Dans son discours d'ouverture au consistoire hier, le pape Léon XIV a réaffirmé aux cardinaux participants qu'ils auraient l'occasion de « s'engager dans une réflexion commune » sur quatre thèmes déjà annoncés à l'avance comme étant à l'ordre du jour de la réunion.

Ces sujets, a-t-il précisé, étaient l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François de 2013 , « c’est-à-dire la mission de l’Église dans le monde d’aujourd’hui », Praedicate Evangelium , la constitution apostolique du défunt pape réformant la Curie romaine ; le Synode et la synodalité, « à la fois comme instrument et comme style de coopération », et la liturgie, « la source et le sommet de la vie chrétienne ».

Mais Leo a ajouté que « par manque de temps, et afin d’encourager une analyse véritablement approfondie, seuls deux d’entre eux seront abordés en détail ».

Il a ensuite été demandé aux cardinaux de préciser lesquels des quatre thèmes ils souhaitaient voir débattus en détail et, selon le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, une large majorité a décidé que les sujets seraient « l’évangélisation et l’activité missionnaire de l’Église, d’après une relecture d’Evangelii Gaudium », et « le Synode et la synodalité ». Le pape a remercié les cardinaux pour ce choix, ajoutant : « Les autres thèmes ne sont pas oubliés. Il y a des questions très concrètes et spécifiques que nous devons encore aborder. »

Lors d'un point de presse mercredi soir, Bruni a indiqué aux journalistes que les 170 cardinaux participants étaient répartis en 20 groupes, eux-mêmes divisés en deux blocs. Onze groupes étaient composés de cardinaux en poste à Rome, notamment des cardinaux de la Curie et ceux ayant achevé leur mandat et n'étant plus électeurs. Les neuf autres groupes comprenaient des cardinaux électeurs des Églises locales (archevêques et évêques de diocèses), des cardinaux électeurs nonces et des cardinaux électeurs ayant achevé leur mandat mais conservant leur droit de vote en raison de leur âge (moins de 80 ans).

Bruni a indiqué que, « par manque de temps », les secrétaires cardinaux du deuxième groupe étaient chargés de rendre compte de la décision des cardinaux. « Ils disposaient de trois minutes pour expliquer le travail effectué au sein des groupes et les raisons qui avaient conduit au choix des deux thèmes. »

Le Saint-Père avait clairement indiqué dans son discours d'ouverture qu'il préférait recevoir l'avis du second groupe de cardinaux, car il ne s'adresse généralement pas à eux. « Il m'est naturellement plus facile de solliciter l'avis de ceux qui travaillent à la Curie et vivent à Rome », a-t-il déclaré.

Mais la décision de ne pas faire de la liturgie un thème central a déçu certains cardinaux et fidèles traditionnels.

La liturgie est depuis longtemps un sujet particulièrement sensible, notamment pour les catholiques attachés à la tradition, suite aux restrictions importantes imposées récemment à la forme ancienne du rite latin sous le pontificat du pape François. Ces fidèles ont perçu ces restrictions non comme un simple changement disciplinaire, mais comme un jugement porté sur leur fidélité, leur spiritualité et leur appartenance à l'Église, ce que beaucoup ont décrit comme profondément blessant et source de division.

Le site web italien traditionnel populaire Messa in Latino a écrit le 7 janvier avoir contacté des cardinaux anonymes mais importants qui se sont tous déclarés « découragés et déçus » par la relégation de la liturgie au rang de sujet de discussion.

Dans un commentaire au Register le 8 janvier, le rédacteur en chef du site web, Luigi Casalini, a demandé : « À qui le pape a-t-il délégué ce choix, et selon quels critères ces cardinaux des neuf églises locales ont-ils été sélectionnés pour écarter – de fait – deux sujets ? » Il s'est également demandé « pourquoi les cardinaux sensibles à la question » ne semblent « avoir fait aucune tentative pour faire pression » afin que la liturgie soit incluse comme sujet central de discussion, « même avant le consistoire ».

Le consistoire, a-t-il ajouté, « semble être en parfaite continuité avec les synodes et la pensée de François » — une allusion au silence des synodes récents sur la liturgie traditionnelle.

S'adressant aux journalistes mercredi, Bruni a tenté de les rassurer. « Les deux autres thèmes seront abordés d'une manière ou d'une autre, car la mission n'exclut pas la liturgie », a-t-il déclaré. « Au contraire, cela ne signifie pas une exclusion. Cela signifie qu'ils seront traités parmi les autres ou d'une autre façon. »

Il a ajouté : « Comme l’a dit le Pape et comme il l’a souligné dans ses discours d’ouverture et de clôture [mercredi], ces thèmes ne peuvent être dissociés, car la mission et l’évangélisation sont indissociables de la liturgie. »

Casalini a déclaré qu'il attendait avec intérêt les deux discussions libres prévues aujourd'hui pour voir « si le sujet de la liturgie sera de nouveau abordé ».

Cet article a été mis à jour afin d'inclure les remarques finales du Pape lors de la séance d'ouverture d'hier.

-

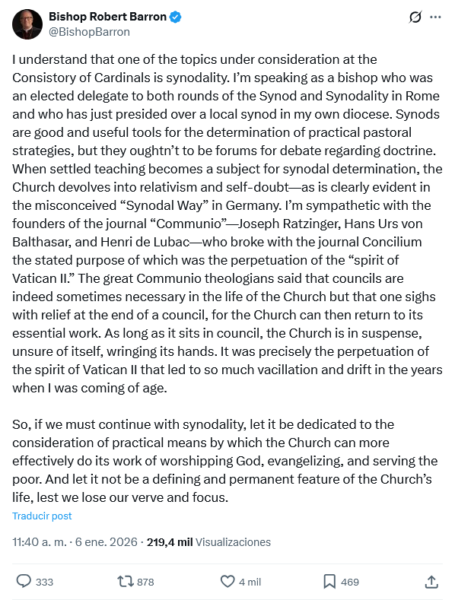

L'évêque Barron (Winona-Rochester) met en garde contre une synodalité qui conduit au relativisme doctrinal.

D'InfoVaticana :

L'évêque Barron met en garde contre une synodalité qui conduit au relativisme doctrinal.

L’évêque de Winona-Rochester (États-Unis), Robert Barron, a publiquement mis en garde contre les risques d’une synodalité mal comprise qui, au lieu de servir la mission de l’Église, finirait par devenir un espace de débats doctrinaux et de relativisme théologique. Ses déclarations interviennent dans le cadre du Consistoire des cardinaux, où la synodalité figure parmi les sujets à l’ordre du jour et, comme nous avons déjà pu le constater dès la première journée, constitue également le mode opératoire de cet événement.

Barron, qui a participé activement aux processus synodaux tant au niveau local qu'à Rome, a souligné que les synodes peuvent être des instruments utiles pour définir des stratégies pastorales pratiques , mais qu'ils ne doivent pas être utilisés comme forums pour remettre en question les enseignements établis du Magistère.

Lorsque la doctrine est soumise au vote, l'Église entre en crise.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’évêque a rappelé son expérience en tant que délégué élu lors des deux phases du Synode et en tant que président d’un synode diocésain. De ce fait, il a soutenu que lorsque l’enseignement doctrinal est soumis à une « détermination synodale », l’Église sombre dans le relativisme et la complaisance , une dynamique qui, selon lui, est déjà clairement visible dans le cadre du « chemin synodal allemand » .

Barron a souligné que ces types de processus engendrent une insécurité doctrinale et un sentiment permanent de provisoire qui finit par paralyser la vie ecclésiale.

La référence à Ratzinger et à la théologie de Communio

L’évêque a évoqué les fondateurs de la revue Communio — Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar et Henri de Lubac — qui se sont distanciés de la publication Concilium précisément en raison de son engagement à perpétuer ce qu’on appelait « l’esprit de Vatican II ». Selon Barron, ces grands théologiens reconnaissaient que les conciles pouvaient être nécessaires à certains moments historiques, mais ils mettaient également en garde contre le fait que l’Église ne pouvait pas rester indéfiniment dans un état conciliaire .

« À la fin d’un concile, c’est un soulagement », se souvient Barron, car l’Église peut alors reprendre sa mission essentielle. La maintenir dans un processus continu de délibérations engendre confusion, hésitation et dérive pastorale, comme ce fut le cas durant les décennies qui ont suivi le concile Vatican II.

Une synodalité au service de la mission, et non comme une fin en soi

L’évêque américain a conclu en soulignant que, si la synodalité doit se poursuivre, elle doit se concentrer exclusivement sur les moyens pratiques permettant à l’Église de mieux accomplir sa mission : adorer Dieu, évangéliser et servir les pauvres. Il a également mis en garde contre le risque d’en faire un élément permanent et déterminant de la vie de l’Église.

Autrement, a-t-il affirmé, l’Église risque de perdre la clarté, la vigueur et le sens de sa propre mission.