Trois expositions à Aix-la-Chapelle en 2014

Trois expositions à Aix-la-Chapelle en 2014

Aachen en Rhénanie-Westphalie du Nord

Le 28 janvier 814, Charlemagne (Karl der Große) mourait à Aix-la-Chapelle. À l'occasion du 1200e anniversaire de sa mort, la ville d'Aix-la-Chapelle propose du 19 juin jusqu'au 21 septembre 2014 trois expositions pour découvrir sa vie et ses exploits.

Charlemagne. Pouvoir, Art, Trésors

Le roi des Francs et des Lombards, devenu un empereur d'Occident en l'an 800, est considéré comme un personnage historique fondateur tant en France qu'en Allemagne. Il fut l'un des précurseurs de l'Europe. L'empire qu'il a bâti s'étendait de l'Elbe aux Pyrénées et de la mer du Nord au centre de l'Italie. C'est de sa partition que naîtront au fil de l'histoire des pays comme la France, l'Allemagne, mais aussi les pays de l'actuel Benelux ou encore l'Italie. Charlemagne a introduit une réforme de l’éducation qui est qualifiée de "Renaissance carolingienne" depuis le 19e siècle. Sous son règne, la culture et le patrimoine culturel de l’Antiquité ont été redécouverts et régénérés. Charles fit venir de nombreux savants à sa cour et il encouragea la création d’écoles dans les abbayes et les évêchés. L’engagement de Charlemagne au profit de l’éducation, de la littérature et de l’art sont à l’origine de la culture européenne. Il créa également une administration avec une législation et une monnaie uniques. L'exposition présente de nombreux trésors artistiques et historiques de l'époque carolingienne venus de nombreux musées, tant allemands, tant étrangers en plus des trésors qu'Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne abrite déjà : La cathédrale, le tombeau de Charlemagne, la salle du couronnement de l'Hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle ou encore le Centre Charlemagne.

Le roi des Francs et des Lombards, devenu un empereur d'Occident en l'an 800, est considéré comme un personnage historique fondateur tant en France qu'en Allemagne. Il fut l'un des précurseurs de l'Europe. L'empire qu'il a bâti s'étendait de l'Elbe aux Pyrénées et de la mer du Nord au centre de l'Italie. C'est de sa partition que naîtront au fil de l'histoire des pays comme la France, l'Allemagne, mais aussi les pays de l'actuel Benelux ou encore l'Italie. Charlemagne a introduit une réforme de l’éducation qui est qualifiée de "Renaissance carolingienne" depuis le 19e siècle. Sous son règne, la culture et le patrimoine culturel de l’Antiquité ont été redécouverts et régénérés. Charles fit venir de nombreux savants à sa cour et il encouragea la création d’écoles dans les abbayes et les évêchés. L’engagement de Charlemagne au profit de l’éducation, de la littérature et de l’art sont à l’origine de la culture européenne. Il créa également une administration avec une législation et une monnaie uniques. L'exposition présente de nombreux trésors artistiques et historiques de l'époque carolingienne venus de nombreux musées, tant allemands, tant étrangers en plus des trésors qu'Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne abrite déjà : La cathédrale, le tombeau de Charlemagne, la salle du couronnement de l'Hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle ou encore le Centre Charlemagne.

Informations pratiques

Lieux d'exposition

Krönungssaal Rathaus / Salle du couronnement de l'Hôtel de Ville

Aachener Rathaus, Markt

"Lieux de pouvoir"

L'exposition retrace la vie de la cour de Charlemagne à l'époque carolingienne.

Centre Charlemagne

Le Centre Charlemagne a ouvert ses portes dès le 14 janvier 2014, l'exposition aura lieu à partir du 19 juin 2014.

Katschhof (entre Hôtel de Ville et Cathédrale)

"L'art sous Charlemagne"

Des ivoireries, orfèvreries et manuscrits d'une valeur inestimable de l'époque carolingienne et es œuvres d'art provenant de l'École Palatine" de Charlemagne.

Domschatzkammer / Trésor de la cathédrale

Johannes-Paul-II.-Straße

"Trésors perdus"

Certains objets du trésor de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle datent de l'époque de Charlemagne comme sarcophage dans lequel Charlemagne fut inhumé.

Expositions du 19 juin jusqu'au 21 septembre 2014

Prix d'entrée

Pour les trois expositions

Adultes : 14 €

Tarif réduit : 10 €

Carte famille : 32 €

Horaires d'ouverture

Tous les jours de 10 à 18 heures

Jeudi de 10 à 21 heures

Point Info Haus Löwenstein

Markt 39

Ouvert tous les jours

de 10 à 13 et de 14 à 18 heures

www.karldergrosse2014.de

www.route-charlemagne.eu

Ref. ici : Sacré Charlemagne Trois expositions à Aix-la-Chapelle en 2014

JPSC

Le règne de Charlemagne était aussi au coeur de la "nuit de la cathédrale" de Liège le samedi 31 mai, avec une conférence intéressante de Florence Close, chargée de cours à l'Université de Liège. Le règne de Charlemagne fut, entre autres, celui de l'efflorescence d'un chant liturgique nouveau, né de la fusion des psalmodies gallicanes et romaines: le chant grégorien. Pour la circonstance les vêpres et les complies qui encadraient la soirée lui ont été entièrement dédiées, avec le concours d'une quinzaine de choristes issus de l'académie belge de chant grégorien http://www.gregorien.be

samedi 31 mai, avec une conférence intéressante de Florence Close, chargée de cours à l'Université de Liège. Le règne de Charlemagne fut, entre autres, celui de l'efflorescence d'un chant liturgique nouveau, né de la fusion des psalmodies gallicanes et romaines: le chant grégorien. Pour la circonstance les vêpres et les complies qui encadraient la soirée lui ont été entièrement dédiées, avec le concours d'une quinzaine de choristes issus de l'académie belge de chant grégorien http://www.gregorien.be

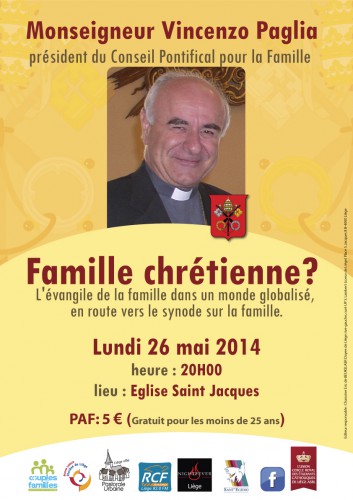

Selon l’évangile, en saint Matthieu 28, 16-20, Jésus s’approchant des disciples à la montagne où il leur avait donné rendez-vous en Galilée leur dit : allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez- leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés… Et en saint Marc : annoncez l’Évangile à toutes les créatures. (Mc 16,15).

Selon l’évangile, en saint Matthieu 28, 16-20, Jésus s’approchant des disciples à la montagne où il leur avait donné rendez-vous en Galilée leur dit : allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez- leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés… Et en saint Marc : annoncez l’Évangile à toutes les créatures. (Mc 16,15).

De Monseigneur André-Joseph Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, Primat de Belgique :

De Monseigneur André-Joseph Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, Primat de Belgique :

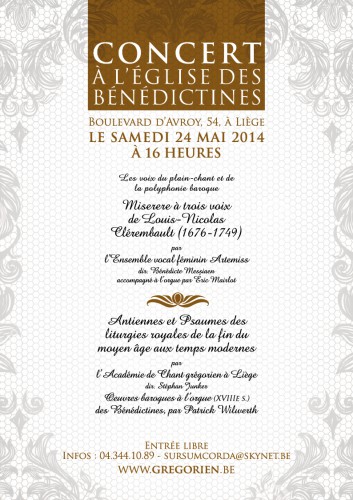

Fondé en 2002 à Louvain-la-Neuve, l’Ensemble Vocal féminin Artemiss est initialement dirigé par Charlotte Messiaen qui dirige aussi l’Ensemble Vocal du Brabant-Wallon, dont les choristes sont issues pour la plupart. Quelques unes d’entre elles chantent ensemble depuis plus de vingt ans et les projets ponctuels qu’elles animent (mariages, concerts) entretiennent ce plaisir toujours renouvelé de se retrouver autour du chant. Elles ont eu la chance d’être accompagnées ou de recevoir les conseils de James Ottaway, Jacques Willemyns, Sébastien van Bellegem, Fabien Moulaert ou encore Nicolas Achten. Aujourd’hui, c’est Bénédicte Messiaen qui a repris la direction de l’Ensemble.

Fondé en 2002 à Louvain-la-Neuve, l’Ensemble Vocal féminin Artemiss est initialement dirigé par Charlotte Messiaen qui dirige aussi l’Ensemble Vocal du Brabant-Wallon, dont les choristes sont issues pour la plupart. Quelques unes d’entre elles chantent ensemble depuis plus de vingt ans et les projets ponctuels qu’elles animent (mariages, concerts) entretiennent ce plaisir toujours renouvelé de se retrouver autour du chant. Elles ont eu la chance d’être accompagnées ou de recevoir les conseils de James Ottaway, Jacques Willemyns, Sébastien van Bellegem, Fabien Moulaert ou encore Nicolas Achten. Aujourd’hui, c’est Bénédicte Messiaen qui a repris la direction de l’Ensemble. Né à Liège en 1968, Éric Mairlot étudie l’orgue aux Conservatoires royaux de Bruxelles et Liège avec Hubert Schoonbroodt et Anne Froidebise. Il y obtient plusieurs Premiers Prix ainsi qu’un Diplôme Supérieur d’orgue.

Né à Liège en 1968, Éric Mairlot étudie l’orgue aux Conservatoires royaux de Bruxelles et Liège avec Hubert Schoonbroodt et Anne Froidebise. Il y obtient plusieurs Premiers Prix ainsi qu’un Diplôme Supérieur d’orgue. est présente à Liège depuis 2003. Elle y a accueilli plus de trois cents élèves dans les cycles de cours qu’elle organise chaque année dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy. À Bruxelles et à Louvain-la-Neuve, l’académie organise aussi des cycles de cours ouverts tant aux débutants qu’aux persévérants, ainsi que des week-ends consacrés à des formations thématiques de perfectionnement dont la direction est confiée aux meilleurs spécialistes belges et étrangers. A Liège, les cours sont animés par Stéphan Junker, avec le concours de Gérald Messiaen.

est présente à Liège depuis 2003. Elle y a accueilli plus de trois cents élèves dans les cycles de cours qu’elle organise chaque année dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy. À Bruxelles et à Louvain-la-Neuve, l’académie organise aussi des cycles de cours ouverts tant aux débutants qu’aux persévérants, ainsi que des week-ends consacrés à des formations thématiques de perfectionnement dont la direction est confiée aux meilleurs spécialistes belges et étrangers. A Liège, les cours sont animés par Stéphan Junker, avec le concours de Gérald Messiaen.

organiste, compositeur, professeur d’orgue au conservatoire de Verviers et dans plusieurs académies de la région liégeoise, est diplômé des Conservatoires royaux de Liège et de Bruxelles où il fut l’élève et le disciple d’Hubert Schoonbroodt. Outre ses activités dans le domaine de l’orgue et de la composition, Patrick Wilwerth a fondé en 1994 le chœur de chambre "Praeludium" et a été nommé en 1993, directeur artistique du chœur universitaire de Liège.

organiste, compositeur, professeur d’orgue au conservatoire de Verviers et dans plusieurs académies de la région liégeoise, est diplômé des Conservatoires royaux de Liège et de Bruxelles où il fut l’élève et le disciple d’Hubert Schoonbroodt. Outre ses activités dans le domaine de l’orgue et de la composition, Patrick Wilwerth a fondé en 1994 le chœur de chambre "Praeludium" et a été nommé en 1993, directeur artistique du chœur universitaire de Liège.