JPSC

Enseignement - Education - Page 84

-

Communauté Saint-Martin : ordinations 2017

-

Retirer les statues des saints pour ne pas heurter les élèves incroyants ?

De Jala Kebbe sur aleteia.org :

Californie : une école catholique retire ses statues de saints

L'école San Dominico vante une démarche "inclusive" visant à ne pas heurter les élèves incroyants.

La plus ancienne des écoles privées catholiques américaines, l’école Saint-Dominique de San Anselmo (Californie) a décidé de retirer les statues de saints et autres symboles catholiques présents dans ses murs. À ce jour, 18 statues sur 180 ont déjà été escamotées.

L’école, fondée en 1850, n’est plus placée sous la tutelle de l’enseignement catholique local, même si des sœurs dominicaines de San Rafael y sont toujours présentes. Désormais, seulement 20% des élèves se déclarent catholiques. C’est cette réalité administrative et démographique qui aurait poussé la direction à retirer les statues de saints, au risque de créer une nouvelle polémique aux États-Unis, où l’on déboulonne beaucoup de statues en ce moment.

Des parents catholiques s’opposent en effet à cette décision de la direction qui dénaturerait selon eux l’identité de l’école Saint-Dominique, 167 ans après sa fondation. Certains parents ont ainsi retiré leurs enfants dès le retrait d’une Vierge à l’enfant, reléguée de la cour à la cave : un symbole particulièrement marquant puisqu’il était toujours de coutumes, pour les écoliers croyants, de l’orner régulièrement de couronnes de fleurs. Au-delà des parents d’élèves, ce retrait des statuts est en train de créer une vive controverse sur les réseaux sociaux américains. Elle n’est sans doute pas près de s’éteindre.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Foi, Jeunes, Patrimoine religieux, Société 0 commentaire -

Le pape François veut-il rallumer la guerre liturgique ?

Belgicatho s’est fait l’écho ici de l’affirmation récente du pape François excipant de son autorité magistérielle pour déclarer « irréversibles » les réformes liturgiques mises en œuvre suite au Concile Vatican II: une affirmation qui a suscité sur son blog quelques « posts » et commentaires en réponse à un argument d’autorité que démentent l’histoire et le bon sens lui-même. Notre collègue « Diakonos.be » publie à son tour la réaction que voici (elle émane du vaticaniste Sandro Magister) :

« Il est évident que le discours que le Pape François a lu le 25 août aux participants de la semaine annuelle du Centre d’Action Liturgique italienne n’était pas de son cru. Il s’agissait d’un discours truffé de références historiques et de citations savantes avec leurs notes respectives, tout cela sur une matière qu’il n’a jamais maîtrisée.

On n’aura pourtant pas manqué de remarquer les silences et les mots qui reflètent parfaitement le fond de sa pensée.

Ce qui a fait le plus de bruit, c’est cette déclaration solennelle qu’il a prononcée au sujet de la réforme liturgique initiée par le Concile Vatican II :

« Après ce long chemin, nous pouvons affirmer avec sécurité et avec autorité magistérielle que la réforme liturgique est irréversible ».

Cette déclaration a été interprétée par la plupart comme un coup d’arrêt intimé par le Pape François à la présumée marche arrière que Benoît XVI avait amorcée avec le motu proprio « Summorum pontificum » de 2007 qui rendait entièrement droit de cité à la forme préconciliaire de la messe en rite romain, en autorisant qu’elle soit célébrée librement en tant que seconde forme « extraordinaire » d’un même rite.

Et de fait, dans le long discours lu par le Pape François, on fait abondamment référence à Pie X, Pie XII et Paul VI. Mais pas une fois l’immense expert de la liturgie qu’est Benoît XVI n’a été cité. Et encore moins son motu proprio, malgré que cette année en marquait le dixième anniversaire.

Le Pape n’a fait référence que de façon très marginale aux énormes abus dans lesquels s’est malheureusement empêtrée la réforme liturgique postconciliaire, se bornant à mentionner des « réceptions partielles et des pratiques qui la défigurent ».

Silence radio également sur le cardinal Robert Sarah, le préfet de la Congrégation pour le culte divin et surtout pour son combat boycotté pour une « réforme de la réforme » visant à restituer à la liturgie latine sa nature authentique.

Ce qui suit est justement le contre-rapport sur l’état de la liturgie dans l’Eglise qui le cardinal Sarah a publié cet été, peu avant le discours du Pape François. Un contre-rapport justement focalisé sur Benoît XVI et sur le motu proprio « Summorum pontificum ».

Le texte intégral peut être consulté sur le numéro de juillet-août du mensuel catholique français « La Nef » :

> Pour une réconciliation liturgique

En voici un extrait ci-dessous.

-

L’heure est grave car tout est dans le paraître et dans les techniques de report des problèmes

De Marc Dugois sur Magistro.fr :

Les essentiels perdus

Que ce soit en Belgique, en France ou presque partout en occident, les dirigeants politiques sont perdus. Formés à la démagogie des campagnes électorales et à la discrète recherche de fonds pour les financer, dans un monde dogmatiquement scindé entre droite et gauche et où, être les deux à la fois devient aujourd’hui le nec plus ultra, aucune réflexion de fond ne les encombre, ils "font de la politique".

Et cela ne marche plus. Les peuples les rejettent et cherchent l’homme providentiel tout en se contentant d’hommes au coups de menton mussolinien façon Trump ou Macron, car les peuples ont été totalement désorientés par des médias qui ont pris le pouvoir au nom de leurs actionnaires. Les voix médiatiques indépendantes comme Zemmour ou Polony en sont écartées et la morale est confiée au Conseil Constitutionnel, au Conseil d’État, au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et au Comité Consultatif National d’Ethique, groupuscules nommés par le pouvoir en place qui leur donne une puissance considérée de plus en plus comme sagesse divine et donc non contrôlable par le peuple. "En même temps" le Président de la République considère qu’il n’est "pas digne d’étaler certains débats sur la place publique" quand le Chef d’État-Major des Armées dit sa vérité aux députés à l’Assemblée Nationale.

Que Macron et Trump échouent est d’une telle évidence que l’annoncer est sans risque car les essentiels sont perdus. Macron et Trump sont les derniers avatars du système dans les deux pays phares de l’Occident, l’Angleterre, l’Allemagne, le Japon et la Corée du sud n’en étant que les meilleurs techniciens. Si la constitution américaine empêche le totalitarisme, la constitution française le permet et la tentation s’en fera évidemment jour. Espérons que la sagesse et l’humilité l’emporteront !

Mais quels sont ces essentiels perdus dont nous vivons l’absence par ses innombrables retombées ? Ne faut-il pas mettre provisoirement de côté ces retombées dont tout le monde parle mais qui ne sont que le petit bout de la lorgnette et l’écume des vagues, pour nous concentrer sur ces essentiels perdus dans chacune des 3 bases d’une société, l’économique, l’éducatif et le politique ?

Mais il faut bien évidemment d’abord prendre conscience de ce qu’est une société. Une société est un groupe d’êtres humains qui, pour pouvoir vivre quotidiennement en groupe, répute comme étant objectifs pour tous ses membres les subjectivités du beau, du bien et du vrai, c’est-à-dire de la richesse, de la clarté et de la justice si l’on fait la symbiose deux à deux de ces trois approches de groupe, objectives pour ce groupe mais subjectives pour tous les autres.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Economie, Enseignement - Education, Ethique, Idées, Politique, Société 0 commentaire -

Liturgie: messe de la Pentecôte 2017 à Kinshasa

Le latin et le chant grégorien sont inculturés au Congo, comme ailleurs en Afrique:

JPSC

-

Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège : le sens de la forme extraordinaire du rite romain

« Chers Frères et Sœurs,

C’est une joie pour moi de me retrouver avec vous pour célébrer la messe dans la forme extraordinaire du rite romain. Nous avons placé cette messe sous la protection de Marie et de son cœur immaculé. Elle est pour nous une mère, comme Jésus l’a dit à l’apôtre Jean, quand il était sur la croix : Voici ta mère. À partir de cette heure le disciple la prit chez lui. En prenant Marie chez lui, le disciple la protégeait et la faisait vivre. De même aujourd’hui nous voulons protéger et faire vivre la tradition de l’Église à travers la pratique de la forme ancienne de la liturgie. Nous la prenons chez nous, comme Jean a pris Marie chez lui. À ce sujet le pape Benoit XVI écrivait : Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Eglise, et de leur donner leur juste place.

C’est une joie pour moi de me retrouver avec vous pour célébrer la messe dans la forme extraordinaire du rite romain. Nous avons placé cette messe sous la protection de Marie et de son cœur immaculé. Elle est pour nous une mère, comme Jésus l’a dit à l’apôtre Jean, quand il était sur la croix : Voici ta mère. À partir de cette heure le disciple la prit chez lui. En prenant Marie chez lui, le disciple la protégeait et la faisait vivre. De même aujourd’hui nous voulons protéger et faire vivre la tradition de l’Église à travers la pratique de la forme ancienne de la liturgie. Nous la prenons chez nous, comme Jean a pris Marie chez lui. À ce sujet le pape Benoit XVI écrivait : Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Eglise, et de leur donner leur juste place. La liturgie ancienne conserve en effet tout un patrimoine de paroles, de gestes, d’images et de chants, qui nous aident à vivre notre foi. Il serait dommage que tout cela soit réduit à devenir un objet de musée. Car tout ce matériau liturgique imprègne notre foi aujourd’hui encore. En parlant de « forme extraordinaire », le pape rappelle qu’il existe une « forme ordinaire » de la liturgie, promue par le concile Vatican II. Les deux formes doivent donc être conjuguées et ne peuvent être séparées.

Le Concile a voulu promouvoir la participation de l’assemblée à la liturgie et le retour aux sources bibliques de la foi. Nous suivons cette inspiration aussi en célébrant la forme ancienne. Car nous participons tous par nos paroles, nos gestes, nos chants et notre prière personnelle à la prière communautaire. Et nous retournons aux sources de notre tradition de foi, non seulement aux sources bibliques, mais aussi aux sources liturgiques, dans la langue originale de leur création. Les paroles et les textes de la liturgie ancienne remontent parfois au 4e siècle et à l’époque de saint Ambroise de Milan, qui a écrit des hymnes pour la liturgie. Les oraisons de la messe sont composées en un latin rythmé, qui est proche de la poésie ; souvent elles comportent trois étapes : la contemplation de l’action de Dieu, la considération de la situation du fidèle et la formulation de sa prière de demande. Elles s’adressent toujours au Père, et invoquent en finale la médiation du Christ et celle de l’Esprit Saint. Ainsi une oraison de la messe est-elle pour nous un modèle de prière : contemplation de Dieu, considération de la situation de l’homme, expression de la prière confiante. Les passages de l’Écriture se trouvent dans l’épître, l’évangile et le dernier évangile ; mais aussi dans le chant d’introit, dans le psaume graduel et l’antienne avant l’évangile, ainsi que dans les chants d’offertoire et de communion. Au total, c’est souvent plus que dans une messe suivant la forme ordinaire.

Dans le canon de la messe, les mots peuvent nous surprendre par leur poésie : ainsi la vie éternelle est-elle décrite comme un refrigerium, un lieu de fraicheur. Et avant la communion, lorsque le prêtre rompt le pain et en met une parcelle dans la coupe, il utilise le mot de « consécration ». Car en effet la consécration du corps et du sang du Christ s’achève par cette commixtio, ce mélange qui évoque l’union de l’âme et du corps. À côté des mots, la liturgie comporte des gestes. Ceux-ci sont plus développés que dans la forme ordinaire. Par leur présence les gestes donnent une signification symbolique aux paroles exprimées ; ainsi le prêtre incline la tête chaque fois qu’il prononce le mot de Jésus, pour signifier que dans l’humanité de l’homme Jésus se cache sa divinité ou sa nature divine. Le prêtre baise l’autel avant chaque oraison : pour signifier que la prière qu’il va dire est inspirée par le Christ, dont l’autel est le symbole. Après la consécration, le prêtre fait la génuflexion devant le saint sacrement du corps et du sang du Christ pour signifier sa démarche d’adoration. Et il s’incline profondément durant sa prière personnelle pour marquer son humilité. Même le regard est codifié : ainsi le prêtre doit lever les yeux vers le ciel quand il offre le pain et le vin à l’offertoire, pour signifier son attente d’une intervention divine. Le regard du prêtre se conjugue au regard des fidèles. Ceux-ci sont émerveillés par la beauté des lieux, des habits, des peintures, des vitraux, de l’autel. Leur regard est sollicité en particulier au moment de l’élévation de l’hostie et du calice, lors de la consécration, lorsqu’ils lèvent la tête. Les fidèles sont touchés aussi par la bonne odeur de l’encens, qui touche leur odorat. Les sens de chacun sont sollicités pour que toute la personne, dans son corps, participe à la prière et que celle-ci anticipe la joie de la vie éternelle, où nous serons tout à tous et tout à Dieu. Nous serons dans la vision béatifique, c’est-à-dire la vision de Dieu.

Enfin, il y a les chants, qui touchent nos oreilles. Quand ils sont entonnés par le prêtre, ils rendent sa prière publique et solennelle. Quand ils sont chantés par l’assemblée ou le chœur, ils signifient la participation de chacun à la prière du prêtre, dans un dialogue où chacun a sa part. Les chants transforment les mots en œuvres d’art, en louange, en fête, en joie ou en tristesse ; ils soulignent les sentiments qui animent la prière et touchent le cœur de chacun. Ils touchent même le cœur de Dieu, puisque saint Augustin a dit : celui qui chante prie deux fois.

Ainsi, Frères et Sœurs, dans cet ensemble de mots, de gestes, d’images et de chants, nous vivons notre foi. Nous recueillons un patrimoine, comme saint Jean au pied de la Croix a recueilli Marie, symbole de l’Eglise. Que notre participation à cette messe fasse ainsi vivre notre Église ; et qu’elle fasse de nous des témoins, comme saint Jean qui fut évangéliste, c’est-à-dire porteur de bonne nouvelle, pour le monde entier. Amen. »

Ref. Le sens de la forme extraordinaire du rite romain

Homélie prononcée pour la messe votive du Cœur immaculé de Marie, à Herzogenrath ( près d'Aix-le-Chapelle)

JPSC

-

Le libéralisme moral d’Emmanuel Macron est-il compatible avec l’anthropologie chrétienne ?

Les tweets piratés de l’entourage de celui qui est devenu, entretemps, le huitième président de la république française suscitent l’inquiétude d’Antoine Pasquier, sur le site web de « Famille Chrétienne »:

"Wikileaks a publié au cœur de l’été les mails de plusieurs cadres d’En marche !, piratés la veille de la présidentielle. Ils montrent la manière dont Emmanuel Macron a bâti le volet sociétal de son projet.

On en sait un peu plus sur la manière dont Emmanuel Macron a élaboré, durant sa campagne électorale, ses propositions en matière familiale et sociétale. Le 31 juillet, l’organisation Wikileaks, fondée par Julian Assange, a mis en ligne la totalité des mails dérobés à plusieurs responsables d’En marche !, le 5 mai dernier, quelques heures avant le premier tour de la présidentielle. Parmi les 150 000 fichiers répertoriés, plusieurs concernent la gestation pour autrui (GPA) et la procréation médicalement assistée (PMA). Au cœur des échanges, un nom revient régulièrement : celui d’Anne-Marie Leroyer. Cette enseignante à l’École de droit de la Sorbonne fut l’ancien rapporteur de la mission Filiation, origines, parentalité – plus connue sous le nom de rapport Théry. Ce document avait défrayé la chronique en 2014 en préconisant l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et la reconnaissance des enfants nés par GPA à l’étranger, un an seulement après l’adoption de la loi Taubira.

Les premiers échanges entre Anne-Marie Leroyer et l’entourage d’Emmanuel Macron datent du 8 novembre 2016. C’est Sarah Dormont, maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), qui met en relation Anne-Marie Leroyer et Quentin Lafay, la « plume » d’Emmanuel Macron. La commande est simple : la juriste doit réaliser trois courtes notes « pédagogiques » sur la GPA, la PMA et le changement de sexe à l’intention du candidat. « Nous avons demandé à Anne-Marie non pas de défendre une position, mais de présenter objectivement la situation », précise Quentin Lafay, dans un message à plusieurs membres d’En marche !. Mais, dans ses notes, Anne-Marie Leroyer ne peut s’empêcher de donner son avis : « c’est ce que je dirais si j’étais [Emmanuel Macron] pour atteindre l’électorat anti-Fillon sur ces questions, sans perdre les plus modérés », écrit-elle.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Idées, Politique, Sexualité, Société 0 commentaire -

Le pape François propose 21 mesures pour l'accueil des migrants

Dans le « Figaro » de ce jour, Jean-Marie Guénois présente clairement l'enjeu du message "opérationnel" écrit par le pape François pour la 104e "journée internationale du migrant et du réfugié" :

« Le Pape réaffirme, avec ces propositions concrètes, son opposition à toute restriction de l'immigration. Il se prononce notamment pour « l'octroi de visas humanitaires » et recommande de favoriser « le regroupement familial ».

Ce n'est pas un programme mais une lettre annuelle rédigée par le pape pour la 104° «journée mondiale du migrant et du réfugié» du 21 août 2017. Les cinq pages très denses, signées par François le jour du 15 août, contiennent cependant 21 mesures concrètes, similaires à un programme d'action qui résument sa pensée sur la question des migrations. Elle vise, tant dans les pays d'origines, que dans les pays d'accueil, à rendre légale l'immigration illégale.

Dans ce document, le pape promeut en effet un accueil large, généreux et légalement organisé des migrants et des réfugiés sans mentionner l'idée d'une quelconque restriction des flux migratoires qu'il avait toutefois évoquée et justifiée à son retour de Suède le 1er novembre 2016, restrictions fondées sur les capacités d'accueil.

L'objectif de François, dans ce document, est de changer les mentalités et de faire pression sur la communauté internationale pour qu'elle adopte, avant la fin de l'année 2018, deux accords globaux, l'un sur les réfugiés, l'autre sur les migrants dont le principe avait été acquis le 19 septembre 2016 lors du sommet de l'ONU.

«La garantie d'une subsistance minimum vitale»

Pour le pape actuel, la question de l'accueil des migrants et des réfugiés est une priorité absolue. Le 8 juillet 2013, il avait dédié son premier voyage papal à cette thématique en se rendant sur l'île de Lampedusa, entre la Sicile et la Tunisie, pour demander aux Européens d'ouvrir leurs portes. Et dans sa réforme du Vatican, il a créé un nouveau ministère «le Dicastère pour le Service du Développement humain intégral» dont la section chargée des migrations et des réfugiés est placée, selon sa volonté, à titre exceptionnelle et symbolique, sous sa propre responsabilité.

Quant au principe fondamental qui guide le pape François, il le rappelle dans sa lettre: «Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ, qui s'identifie à l'étranger de toute époque, accueilli ou rejeté.»

Voici la liste des 21 mesures voulues par le pape François pour l'immigration :

-

Avec les cultes, des débuts plutôt prometteurs pour Emmanuel Macron ?

Selon le journal « La Croix » du 28 août, les responsables religieux se disent confiants quant à leurs relations avec le nouveau président de la France. Pour eux, sa conception de la laïcité est plus « bienveillante » vis-à-vis des religions que celle de son prédécesseur.

Pour mémoire, Emmanuel Macron est né dans une famille de médecins soixante-huitards non croyants mais, à l’âge de douze ans, il a rencontré la foi au collège jésuite d’Amiens où il demanda et reçut le baptême. Aujourd’hui agnostique, il reste, de son propre aveu, « réceptif à la présence de la transcendance dans nos vies » et n’assimile sans doute pas la laïcité à une religion d’Etat confinant toutes les autres dans l’espace privé.

« Trois dates pour trois rendez-vous importants. Fraîchement élu, Emmanuel Macron participait, le 20 juin, au dîner de rupture du jeûne du Ramadan organisé par le Conseil français du culte musulman (CFCM) ; le 16 juillet, il était présent aux commémorations de la rafle du Vél’ d’Hiv, à Paris ; le 26 juillet, il prononçait un discours marquant à Saint-Étienne-du-Rouvray, un an après l’assassinat du Père Jacques Hamel dans son église normande.

Pour de nombreux acteurs du monde religieux, la participation d’Emmanuel Macron à de tels événements, aussi tôt dans son quinquennat, a constitué autant de messages adressés aux membres et représentants des différentes communautés.

« Emmanuel Macron est ouvert aux différentes croyances et philosophies »

« Je pense que le président Macron comprend les cultes et qu’il a saisi l’importance de l’enjeu, pas seulement pour des raisons électoralistes mais pour la société », se réjouit Moshe Lewin, conseiller spécial du grand rabbin de France. Dans son discours du Vél’ d’Hiv, le nouveau président a, selon lui, su « sentir l’âme de la France et du judaïsme ».

Par ailleurs, son insistance pour que « toute la clarté » soit faite sur le meurtre – peut-être antisémite – de Sarah Halimi a été appréciée par une communauté juive particulièrement attentive aux questions d’antisémitisme et de sécurité.

A lire : Emmanuel Macron enracine la République dans les valeurs religieuses

Bien entendu, la comparaison est tentante avec le précédent locataire de l’Élysée, dont la plupart des observateurs déplorent aujourd’hui « l’indifférence personnelle » sur ces sujets. Pour Ahmet Ogras, nommé fin juin président du CFCM, « Emmanuel Macron est plus actif, respectueux, à l’écoute, ouvert aux différentes croyances et philosophies. Ce n’est pas un idéologue mais quelqu’un d’apaisé, qui n’est pas insensible à la chose religieuse. »

Lien permanent Catégories : Eglise, Enseignement - Education, Foi, Patrimoine religieux, Religions, Société, Spiritualité 0 commentaire -

L'immigré est-il mon prochain? Charité personnelle et charité politique

Cet article a paru dans le n° 95 du magazine Vérité et Espérance – Pâque Nouvelle et sur le site web de l’église du Saint-Sacrement à Liège. Petite piqûre de rappel pour ne pas perdre le Nord…

" Choses lues et entendues, hier et aujourd’hui, à propos des étrangers :

« La fréquentation des étrangers corrompt fortement les moeurs des citoyens, parce qu’il doit nécessairement arriver que des étrangers élevés sous des lois et des coutumes différentes agissent en bien des cas autrement que l’exigent les moeurs des citoyens, de telle sorte que, tandis que les citoyens sont poussés à agir de façon semblable, la vie sociale est perturbée » (Aristote, Politique).[1]

« Il y a trop d’étrangers ! »

« On ne se sent plus chez soi : au lieu de s’adapter à notre mode de vie, les étrangers se comportent comme s’ils étaient chez eux ! »

« Je ne me sens plus en sécurité dans les rues. »

« Ils vivent à nos crochets, qu’ils retournent dans leur pays ! »

« Si encore ils étaient chrétiens, ils pourraient s’assimiler, comme les Polonais et les Italiens, par exemple, mais avec les musulmans c’est impossible ! »

Face à une opinion publique de plus en plus réticente, voire hostile (quand elle ose l’avouer), à la présence permanente d’étrangers (qu’ils soient en situation légale ou illégale), comment doit réagir un chrétien ?

Quel comportement adopter face aux vagues d’immigration successives qui rendent « l’autre » visible et palpable ?

Quand le « lointain » devient le « prochain », cesse-t-il d’être un frère ou le devient-il davantage ? Est-il une menace ? une chance ? Qu’en disent les Saintes Ecritures ? Quelle est la position de l’Église ?

Aimer l’étranger...

Dans l’Écriture - qui est Parole de Dieu - la question du rapport des croyants envers les étrangers est d’une limpidité exemplaire : « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous ; vous l'aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » (Lv. 19, 34).

Le Deutéronome, dernier livre de la Torah, reprend le même commandement d’amour : « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte ». (Dt 10, 19) Et plus loin dans le même livre, Dieu jette une malédiction sur ceux qui résistent à sa volonté : « Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve ! Et tout le peuple dira : Amen ! » (Dt 27, 19). La volonté divine est claire : le croyant ne doit pas seulement accueillir l’étranger, il doit l’aimer !

-

Quand Notre-Dame dérange

La popularité de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie dont Pie XII -inspiré par une croyance pérenne depuis les premiers siècles de l’Eglise- a proclamé le dogme en ce jour mémorable de la Toussaint 1950, ne se dément pas. A Liège encore cette année-ci, malgré le temps maussade, on se pressait à l’église du Saint-Sacrement où j’ai assisté à la grande messe chantée en son honneur. Et la chapelle toute proche du monastère des Bénédictines était également comble: une piété contre laquelle le regard condescendant posé sur ces pratiques par l’esprit qui souffle sur l’Eglise des temps nouveaux n’a aucune prise. L’article d’Anne Bernet que le bimensuel l’Homme Nouveau » publie sur son site, en témoigne :

La popularité de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie dont Pie XII -inspiré par une croyance pérenne depuis les premiers siècles de l’Eglise- a proclamé le dogme en ce jour mémorable de la Toussaint 1950, ne se dément pas. A Liège encore cette année-ci, malgré le temps maussade, on se pressait à l’église du Saint-Sacrement où j’ai assisté à la grande messe chantée en son honneur. Et la chapelle toute proche du monastère des Bénédictines était également comble: une piété contre laquelle le regard condescendant posé sur ces pratiques par l’esprit qui souffle sur l’Eglise des temps nouveaux n’a aucune prise. L’article d’Anne Bernet que le bimensuel l’Homme Nouveau » publie sur son site, en témoigne : « De Maria, nunquam satis », « s’agissant de Marie, ce n’est jamais assez. » dit un vieil adage. Comment, en effet, un vrai catholique pourrait-il se lasser de parler et entendre parler de Sa Mère céleste, alors qu’en égrenant son chapelet, il ne cesse de redire Son nom et de penser à Elle ? Toute nouvelle parution consacrée à la Sainte Vierge devrait être une occasion de joie. Reste que ce n’est pas, hélas, toujours le cas.

Il y a deux ans, Mgr Le Tourneau et Pascal-Raphaël Ambrogi publiaient chez Desclée de Brouwer un Dictionnaire encyclopédique de Marie destiné à faire date, somme impressionnante que chacun devrait posséder. Après cela, s’aventurer sur le même terrain s’avérait risqué, sauf à choisir une approche diamétralement différente et à borner sérieusement ses ambitions. C’est ce qu’a fait l’équipe réunie autour de Fabienne Henryot et Philippe Martin pour donner à leur tour un Dictionnaire historique de la Vierge Marie (Perrin. 570 p. 27 €). Le volume ne compte que cent cinquante articles, nombre dérisoire comparé aux entrées du Le Tourneau/Ambrogi, par référence aux cent cinquante grains du Rosaire. C’est là, au demeurant, la seule concession faite par les auteurs à la piété catholique.

Quel fil directeur ?

Car de quoi s’agit-il ? D’étudier le rapport des croyants, fatalement trouble, infantile, maladif, psychotique, à la Mère de substitution qu’ils se cherchent dans les cieux, censée apaiser leurs craintes existentielles. Le ton est donné, entre mépris, ricanements et prétention scientifique. À travers une sélection impossible parfois à décrypter, - pourquoi tel sanctuaire et pas tel autre, tout aussi connu, voire beaucoup plus ? Pourquoi telle dévotion, telle confrérie plutôt que d’autres plus répandues ? Pourquoi s’intéresser à des sujets mineurs (le vaudou mais pas les premiers samedis du mois ? Les bandes dessinées pornographiques ayant Marie pour héroïne mais pas la médaille miraculeuse …) et se borner à effleurer des thèmes plus intéressants ? -, un fil directeur finit cependant par se dessiner et il agacerait si l’on ne s’avisait pas, au fond, du très bon côté de l’affaire.

-

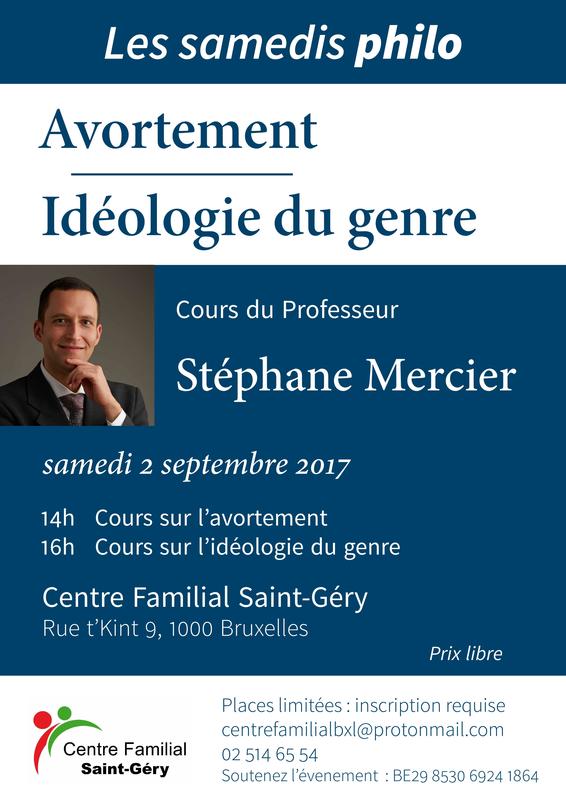

Bruxelles, 2 septembre : cours sur l'avortement et sur l'idéologie du genre par Stéphane Mercier

Le samedi 2 septembre 2017, Stéphane Mercier donnera deux cours au Centre Familial Saint-Géry : le premier aura comme sujet l'avortement, le second portera sur l'idéologie du genre. Il permet ainsi à un large public de bénéficier de l'enseignement qu'il a donné à l'UCL avant d'être suspendu puis licencié suite à son cours sur l'avortement. Inscrivez-vous vite !Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Politique, Société 0 commentaire