Monseigneur,

Pourriez-vous m’expliquer comment il se fait que certains professionnels de l’information, les journalistes, faute d’être objectifs, soient parfois si méchants

Ils ne se fatiguent pas d’écrire sur vous tellement de choses négatives, et se lâchent maintenant dans des litanies de bilan « fin de règne », se targuant de détenir des vérités et d’être bien informés, couchant sur papier ce qui ressemble fort à un tissus de médisances ? Comment font-ils pour sortir tant de fiel de leur plume ?

On me dira que l’essentiel est invisible pour les yeux : c’est sans doute pour cela que, dans son dernier numéro, un journaliste du Vif, souvent le même, parle de mandat « plombé » et de « désillusion » ? Pauvre journaliste qui n’a pu goûter aux joies innombrables que vous nous avez procurées en venant vers nous, lors de vos visites pastorales ! Vous nous avez enseignés, avec joie, humour, enthousiasme. C’est le Christ que vous nous faisiez approcher lors de ces eucharisties tellement profondes et liturgiquement sobres. Votre intelligence et votre courage ont suscité de multiples initiatives.

Mais pour en revenir à notre journaliste, on ne peut que regretter qu’il soit réfractaire à la beauté de la foi. Toutefois, même réfractaire, comment en arrive-t-il à pratiquer la médisance délibérée pour vous abîmer gratuitement. Gratuitement ? Pas si sûr, car un papier qui casse du sucre sur l’archevêque, cela fait vendre.

Toujours est-il que je me pose la question suivante : les lecteurs se sentent-ils bien après avoir lu un article, où mensonges et amalgames, noircissent non seulement le papier mais votre personne ? Quelle petitesse dans un style qui déforme vos propos, (notamment sur l’homosexualité) et qui, jamais, ne vous accorde le moindre crédit.

Et voilà aussi, qu’on interprète, les petits mots que vous n’avez jamais prononcés, le regard où l’accolade pas assez ceci ou cela. On refait l’histoire en faisant le bilan biaisé de votre charge épiscopale.

Cher Monseigneur, vous en ramassez un paquet de critiques ! Bonjour le martyr et les coups de bâtons ! Ce qui me console, c’est que le Christ vous a montré l’exemple et que ceux qui s’en vont avec un tapis rouge, discours, tambours et trompettes, ne sont pas forcément les meilleurs aux yeux du Seigneur !

Le Christ ne nous a-t-il pas mis en garde : « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes.» Lc 6,26

En tant que chrétiens, nous savons que nous ne devons pas diriger nos vie pour plaire au monde ni aux journalistes aveugles et médisants. Heureusement !

Car le bien, le bon et le vrai sont autre part.

Mais dites-moi, Monseigneur, la femme trompée et ce jeune en déroute, cet homme alcoolique et tous ceux que vous avez consolés, aimés, accueillis, combien sont-ils ?

Vous avez pleuré et prié avec eux, vous vous êtes fait pauvre et humble à leurs côtés, et dans le secret du cœur vous avez pris le temps de relever un frère ou une sœur en perdition, et ce, au nom du Christ.

Ceux-là vous ont peut-être écrit mais aucun journaliste n’en fera état.

Aucun ne connaîtra jamais la bonté et les grâces déversées dans le cœur de ces blessés par la vie !

Oui, l’essentiel de ce que vous nous avez donné est invisible pour le monde et pour les cœurs fermés. Notre journaliste n’en parlera pas.

Face au Seigneur de l’Humanité, vous savez que vous avez tout donné.

Nous sommes aussi nombreux à le savoir…

Monseigneur, notre Cité se trouve dans les Cieux ! Qui y arrivera, verra !

On attendait François en France en 2015. Alors que son voyage a été reporté en 2016, c’est l’un de ses plus proches collaborateurs, le cardinal guinéen Robert Sarah, qui vient en visite dans l’Hexagone, à l’occasion de la sortie de son livre Dieu ou rien, entretiens sur la foi, écrit en collaboration avec l’écrivain Nicolas Diat (Ed. Fayard, 424 pages).

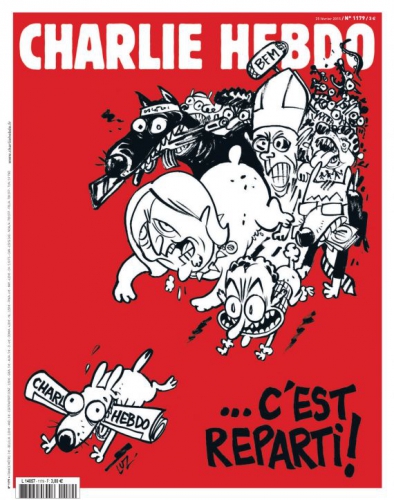

On attendait François en France en 2015. Alors que son voyage a été reporté en 2016, c’est l’un de ses plus proches collaborateurs, le cardinal guinéen Robert Sarah, qui vient en visite dans l’Hexagone, à l’occasion de la sortie de son livre Dieu ou rien, entretiens sur la foi, écrit en collaboration avec l’écrivain Nicolas Diat (Ed. Fayard, 424 pages). À grand renfort d'admiration voire de vénération journalistique, on nous apprend que "Charlie-hebdo" va reparaître ... 2 millions et demi d'exemplaires ! On se demande s'il se vend assez de poisson pour utiliser tout cet emballage... Complaisamment diffusée dans tous les journaux, la une de ce nouveau numéro est une sorte d'éditorial qui décrit assez précisément les orientations " nouvelles " de cette feuille, et personne ne sera surpris : le politiquement correct de gauche soixante-huitard elevé au niveau du dogme. Le dessin de couverture représente Charlie poursuivi par le pape (horrible religion catholique), Sarkozy (la droite détestable), Marine Le Pen (le fascisme en plein essor)... On s'interroge : ou est passée la caricature de Mahomet qui faisait les beaux jours du journal avant qu'il ne devienne riche ?? Disparue ! Remplacée par un dessin de confort, un djihadiste à kalachnikoff, sans doute destinée à aider Hollande à prolonger le fameux "esprit du 11 janvier". On ne saurait reprocher à la rédaction de Charlie d'eviter désormais les provocations qui tuent, le courage n'est pas l'inconscience, et ni le Pape, ni Sarkozy, ni Le Pen ne manient les armes à feu ... Mais l'exercice d'admiration générale pour les " provocations " du journal satirique laisse perplexe : ça coule tellement de source d'être anti-catholique, anti-Sarkozyte, anti-LePen, c'est tellement dans la pente, tellement moderne, tellement dans le sens de l'assentiment unanime que les lecteurs de Charlie finiront peut -être par se demander où est la provocation... Heureusement les généreux donateurs ont assuré la survie du journal pour plusieurs années ..." et c'est ainsi qu'Allah est grand" disait Vialatte ...

À grand renfort d'admiration voire de vénération journalistique, on nous apprend que "Charlie-hebdo" va reparaître ... 2 millions et demi d'exemplaires ! On se demande s'il se vend assez de poisson pour utiliser tout cet emballage... Complaisamment diffusée dans tous les journaux, la une de ce nouveau numéro est une sorte d'éditorial qui décrit assez précisément les orientations " nouvelles " de cette feuille, et personne ne sera surpris : le politiquement correct de gauche soixante-huitard elevé au niveau du dogme. Le dessin de couverture représente Charlie poursuivi par le pape (horrible religion catholique), Sarkozy (la droite détestable), Marine Le Pen (le fascisme en plein essor)... On s'interroge : ou est passée la caricature de Mahomet qui faisait les beaux jours du journal avant qu'il ne devienne riche ?? Disparue ! Remplacée par un dessin de confort, un djihadiste à kalachnikoff, sans doute destinée à aider Hollande à prolonger le fameux "esprit du 11 janvier". On ne saurait reprocher à la rédaction de Charlie d'eviter désormais les provocations qui tuent, le courage n'est pas l'inconscience, et ni le Pape, ni Sarkozy, ni Le Pen ne manient les armes à feu ... Mais l'exercice d'admiration générale pour les " provocations " du journal satirique laisse perplexe : ça coule tellement de source d'être anti-catholique, anti-Sarkozyte, anti-LePen, c'est tellement dans la pente, tellement moderne, tellement dans le sens de l'assentiment unanime que les lecteurs de Charlie finiront peut -être par se demander où est la provocation... Heureusement les généreux donateurs ont assuré la survie du journal pour plusieurs années ..." et c'est ainsi qu'Allah est grand" disait Vialatte ...

"Une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux confirme ces nouvelles atrocités commises par les djihadistes, cette fois en Libye.

"Une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux confirme ces nouvelles atrocités commises par les djihadistes, cette fois en Libye.