Les abbés Benoit, Guelfucci avec Guillaume de Thieulloy sont les invités de Philippe Maxence dans le Club des Hommes en Noir. Après une parenthèse sur la nomination de 21 nouveaux cardinaux par le Pape François, les membres du Club se sont penchés sur le survivalisme catholique. Est-il sain ? Nécessaire ? Et le communautarisme ? Dans un monde qui se complexifie n'est-il pas un moyen nécessaire pour protéger les générations futures afin qu'elles portent du fruit ?

Culture - Page 82

-

Les membres du "Club des Hommes en noir" se penchent sur le survivalisme catholique

-

Un entretien exceptionnel avec Peter Seewald, le biographe de Benoît XVI

De KTO Télévision :

Entretien exceptionnel avec Peter Seewald, le biographe de Benoît XVI

01/06/2022

KTO propose un entretien exceptionnel avec Peter Seewald à l’occasion de la publication du premier tome de sa biographie du pape émérite. Le journaliste allemand raconte le contenu de ce livre de 600 pages et revient sur sa rencontre en 1996 avec Joseph Ratzinger, ce théologien exceptionnel qui lui a permis de retrouver sa foi chrétienne. Il raconte Benoît XVI, les cabales, la démission inattendue, les récentes attaques en lien avec des affaires pédocriminelles et termine en évoquant discrètement la santé actuelle du pape émérite.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Foi, Histoire, Livres - Publications, Médias, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Numérique : s’imaginer que l’on peut dématérialiser l’expérience chrétienne est un leurre absolu

L’autrice Natalia Trouiller (1) dénonce dans ce texte les erreurs des communautés chrétiennes dans leurs approches du numérique. Alors qu’elles vivaient de l’espoir que les réseaux sociaux deviennent lieu d’évangélisation, ceux-ci se révèlent des espaces très communautaires.

2/06/2022

Quelque chose a changé en profondeur dans nos communautés chrétiennes au cours des vingt dernières années. Ce n’est pas tant leur taille ; bien sûr, elles sont de plus en plus petites. Ce n’est pas non plus leur moyenne d’âge – oui, globalement elles vieillissent. Ce n’est pas non plus leur sociologie : s’il n’y avait l’apport migratoire, nous peinerions toujours à parler aux classes populaires.

Le vrai changement est ailleurs. Il est dans cette révolution anthropologique sur laquelle nous, chrétiens, n’avons toujours pas de réflexion théologique en profondeur : la révolution numérique et ses bonds technologiques. Si l’on caricature, la réception de ce changement de paradigme a été accueillie de deux manières dans nos communautés.

- Le numérique est un grave danger pour nos enfants, du fait de l’addiction aux jeux, aux réseaux sociaux, à la pornographie, etc.

- Le numérique va nous ouvrir des méthodes d’évangélisation ultra-performantes et nous allons pouvoir défricher de façon industrielle des champs qui nous étaient jusque-là inaccessibles.

Deux erreurs

Les deux tendances se sont trompées. La première parce qu’elle a vu un phénomène générationnel là où toute la société était affectée. Faire des enfants les seules victimes des jeux, du porno ou du harcèlement en ligne, c’est se cacher derrière son petit doigt ; c’est se rassurer à bon compte en s’imaginant que le problème vient de l’usage et non de l’outil ; c’est se défausser sur les jeunes générations de nos propres failles. Comme s’il n’y avait pas eu dans notre société, avant l’arrivée du numérique, un énorme problème avec les addictions de tous types et un abandon massif du corps féminin.

La seconde tendance s’est également fourvoyée. Nos applis cathos sont des applis communautaires. Sur les réseaux sociaux, nous ne parvenons à évangéliser que ceux qui auraient de toute façon poussé la porte d’une église. S’imaginer que l’on peut dématérialiser l’expérience chrétienne est un leurre absolu : on l’a bien vu durant les deux confinements.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Foi, Jeunes, Médias, Société, Spiritualité 0 commentaire -

Sur la montée en puissance de l'islamisme woke dans le monde occidental

Lorenzo Vidino, Directeur du programme sur l’extrémisme à l’université George-Washington, sur le site de la Fondation pour l'Innovation Pölitique, consacre une étude fouillée à "La montée en puissance de l'islamisme woke dans le monde occidental" dont voici le résumé :

Dans la déjà longue histoire de la mouvance islamiste en Occident, les dernières décennies ont vu une mutation sensible de la stratégie et du discours de l’islam radical et de ses militants, mutation liée à la présence désormais nombreuse et durable de populations musulmanes dans le monde occidental. Face à l’irréalisme de leur projet originaire d’islamisation intégrale dans le contexte de ces sociétés, les islamistes ont évolué dans une double direction : d’un côté, la recherche d’une emprise maximale sur les communautés musulmanes et, de l’autre, la recherche de la bienveillance des institutions et des grands acteurs de la société d’accueil à l’égard de leurs propres visions et revendications. Parallèlement, cette mouvance a endossé des thèmes ultraprogressistes et conclu des alliances avec la gauche extrême – phénomène dit de « l’islamo-gauchisme » –, tandis que ses militants étaient de plus en plus issus d’une nouvelle génération, souvent née en Occident, et formée dans les sciences sociales et non plus dans les universités technologiques comme leurs aînés. Les développements les plus récents ont ainsi vu se créer, tant sur le plan de la rhétorique que de l’organisation, des passerelles de plus en plus nombreuses entre islam radical et ce qu’il est désormais usuel d’appeler la « culture woke », le tout dans un contexte de diffusion profondément modifié par les chaînes satellitaires et les réseaux sociaux.

C’est aux structures, aux soutiens et aux thèmes de cet « islamisme woke » ou « islamo-wokisme », mais aussi aux réactions négatives, particulièrement en France et au sein même des musulmans d’Occident, qu’est consacrée cette note de Lorenzo Vidino, directeur du programme de recherche sur l’extrémisme à l’université George-Washington. L’auteur montre ainsi comment les jeunes acteurs islamistes utilisent désormais rarement les références traditionnelles et parlent plutôt à présent le langage de la discrimination, de l’antiracisme, de l’oppression intériorisée, de l’intersectionnalité et de la théorie postcoloniale. Cette nouvelle approche leur donne un accès, qui était inespéré pour leurs prédécesseurs, au monde politique, au monde médiatique et à la société civile.

La question reste de savoir si cette mutation traduit une évolution profonde et sincère, voire une acculturation de cette jeunesse, via le progressisme, à la société occidentale, ou si, à l’inverse, le wokisme ne devient pas un vecteur de l’influence islamiste, notamment à travers sa virulence anti-occidentale et sa dénonciation de l’« islamophobie ».

Pour lire cette étude in extenso : https://www.fondapol.org/app/uploads/2022/05/fondapol-etude-la-montee-en-puissance-de-lislamisme-woke-dans-le-monde-occidental-lorenzo-vidino-06-2022.pdf

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Europe, Islam, Jeunes, Médias, Politique, Société 0 commentaire -

Un livre sur le « capital-socialisme », le modèle chinois d’organisation de la société

Des Editions de l'Homme Nouveau :Pour la première fois, le modèle chinois d’organisation de la société, modèle que l’on peut qualifier de « capital-socialisme », est analysé par une dizaine d’experts internationaux sous l’égide de l’Observatoire international cardinal van Thuân sur la doctrine sociale de l’Église (Italie).

Les auteurs démontrent non seulement les atteintes au respect de la personne portées par le système chinois, qui est allé jusqu’à des campagnes de stérilisation et d’avortements forcés, mais ils mettent aussi en évidence la fascination qu’il exerce sur une partie des dirigeants des grands pays occidentaux, désireux de s’inspirer de pratiques qui permettent de développer des politiques conformes à des intérêts financiers et économiques sans rapport avec le bien commun des pays en question.Collectif - Observatoire international cardinal Van ThuânAvril 2022, 234 pages19,50€

Facilement abordable, ce livre s'adresse à tous. Il s'inscrit dans la longue tradition catholique de dénonciation des dangers idéologiques vers lesquels nos sociétés modernes se dirigent sans cesse, faute de repères immuables et transcendants.Une bonne lecture à faire partager autour de soi, afin de toujours éveiller notre intelligence au message de paix que nos papes n'ont eu de cesse de répéter dans leurs enseignements!Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Economie, International, Livres - Publications, Politique, Société 2 commentaires -

Philo à Bruxelles, 7 juin : "Tempéraments et péchés capitaux" avec Stéphane Mercier

-

La Guerre d'Espagne (1936-1939) sans mythes ni légendes

Du site "Pour une école libre au Québec" :

La guerre d'Espagne sans légendes

Texte de Jean Sévillia sur l’ouvrage de Pio Moa sur la Guerre d’Espagne.

Selon un historien espagnol, la guerre civile qui s’est terminée par la victoire de Franco, en 1939, n’a pas été provoquée par le coup d’État militaire raté de juillet 1936, mais par la dérive révolutionnaire de la République.

Or, cette interprétation est historiquement fausse. L’affirmer ne procède pas d’une quelconque nostalgie franquiste, mais de l’analyse des faits. « No pasarán! » (« Ils ne passeront pas ! ») Repris par la gauche française, d’Hidalgo aux antifas, le cri de guerre des défenseurs de Madrid contre les troupes de Franco, en 1936, exprime une vision idéalisée de la guerre civile espagnole. Celle-ci, provoquée par la rébellion de généraux factieux contre la République, aurait été le premier affrontement armé entre le fascisme et la démocratie.

Il faut se féliciter, à cet égard, de la publication en français d’un livre paru il y a presque vingt ans en Espagne où, vendu à 300 000 exemplaires, il a déclenché de violentes controverses. Son auteur, Pío Moa, né en 1948, a été, à 20 ans, militant du parti communiste espagnol avant d’être membre fondateur du Grapo, un mouvement terroriste d’inspiration maoïste. Converti au libéralisme démocratique et retiré de toute activité politique, Pío Moa a dirigé des revues historiques et culturelles, et s’est lancé dans l’étude de la guerre d’Espagne à travers une trentaine d’ouvrages fondés sur des recherches menées dans le fonds documentaire de la Fondation socialiste Pablo Iglesias.

Les Mythes de la guerre d’Espagne, 1936-1939 fournit la synthèse de ce travail, avec les portraits des principaux acteurs des deux camps, et le décryptage de maints épisodes transformés par la légende, du siège de l’Alcazar de Tolède au bombardement de Guernica.Lien permanent Catégories : Culture, Débats, Histoire, International, Livres - Publications, Politique 2 commentaires -

"Aujourd'hui, en Europe ou en Amérique, quiconque est pro-vie se fait cracher dessus, insulter, persécuter, désavantager et exclure" (cardinal Müller)

Une prédication du cardinal Müller sur kath.net/news :

Le pape François "a récemment attiré l'attention sur la catastrophe démographique qui nous attend".

29 mai 2022

"Aujourd'hui, en Europe ou en Amérique, celui qui est prolife se fait cracher dessus et insulter, persécuter, défavoriser et exclure, les juges prolife de la Cour suprême aux États-Unis sont menacés dans leur vie et leur intégrité physique". Prédication de Gerhard Card. Müller

Rome (kath.net) Le Saint-Père a récemment attiré l'attention sur la catastrophe démographique qui nous attend inéluctablement en Europe et en Amérique. Mais il ne s'agit pas seulement, de manière utilitaire, de faire en sorte que l'économie et l'État aient à nouveau plus de futurs clients et contribuables. Nous argumentons théologiquement : "L'homme est plutôt la seule créature voulue par Dieu pour elle-même". ( Vatican II Gaudium et spes 24). En effet, chaque être humain individuel est "prédestiné par Dieu (à son existence effective sur terre) à participer à la nature et à la forme de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'une multitude de frères". (Rm 8, 29). Ainsi, chaque être humain est englobé dans la volonté salvatrice de Dieu depuis le premier instant de sa conception jusqu'à son dernier souffle. Tout acte d'injustice contre le corps et la vie d'un prochain, en particulier le meurtre d'un enfant dans le ventre de sa mère (ou même dans une éprouvette ou une couveuse) est un "crime abominable" (Gaudium et spes 51). Car la vie est sacrée et protégée par Dieu lui-même à travers son commandement :

"Tu ne tueras pas !" (Dt 5, 17).

Dans toutes les sociétés et tous les États, l'ordre juridique vise la cohabitation des hommes sur la base de la morale. La morale est l'orientation de nos actions vers le bien. Elle repose sur la reconnaissance de la dignité fondamentale et des droits de l'être humain, qui sont fondés sur sa nature et garantis par Dieu. En tant qu'êtres humains et chrétiens, nous sommes convaincus que l'homme réel (et non pas seulement imaginé de manière abstraite), incarné, n'existe jamais en tant que fin et instrument pour autre chose ou pour les intérêts d'autrui. C'est la base de notre conception de l'homme et le critère de toute éthique.

Le contraire est le point de départ de tous les crimes contre l'humanité et du mépris cynique de l'homme. Joseph Staline estimait que les prisonniers du GOULAG n'avaient encore droit à la vie que dans la mesure où ils étaient utiles, par exemple, à la "construction du canal de la mer Blanche". Heinrich Himmler, le chef des infâmes SS de son maître Hitler, a déclaré qu'il ne s'intéressait à "la vie de mille femmes russes que tant qu'elles n'avaient pas terminé la construction d'un fossé antichar pour la Wehrmacht". Et ce ne sont là que deux exemples particulièrement drastiques du mépris abyssal de l'être humain dans les idéologies politiques de notre époque.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Doctrine, Eglise, Ethique, Foi, Politique, Société, Spiritualité 1 commentaire -

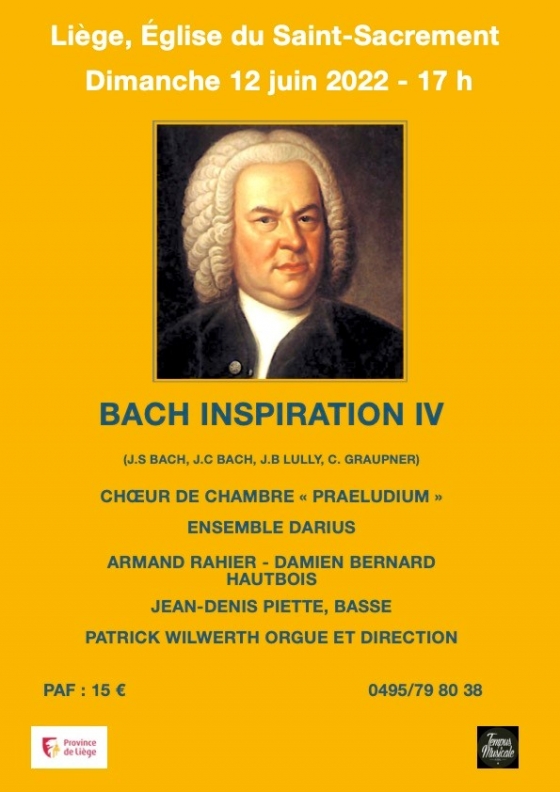

Liège : Bach inspiration le dimanche 12 juin 2022 à 17h00 en l’église du Saint-Sacrement,Bd d’Avroy, 132 :

Dans le cadre de l’ouverture de la Semaine liégeoise de la Fête-Dieu (12-19 juin 2022) nous vous invitons à un après-midi musical autour de Jean-Sébastien Bach dans la jolie église du Saint-Sacrement:

Dans le cadre de l’ouverture de la Semaine liégeoise de la Fête-Dieu (12-19 juin 2022) nous vous invitons à un après-midi musical autour de Jean-Sébastien Bach dans la jolie église du Saint-Sacrement:

-

Vivante Afrique : Jubilé d’or de l’Abbaye de Keur Moussa

L'abbaye de Keur Moussa fut fondée à Keur Moussa, au Sénégal, par neuf moines de l'ordre de Saint-Benoît venus de Solesmes. Les bâtiments furent inaugurés le 23 juin 1963 en présence du président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor.

Formée de neuf moines bénédictins à l'origine, la communauté s'est fort agrandie et compte aujourd'hui une quarantaine de membres. Elle présente un caractère international. En effet, si les deux tiers d'entre eux sont de nationalité sénégalaise, on y dénombre en 2020 deux Béninois, deux Camerounais, un Congolais (Brazzaville), deux Français, deux Gabonais et un Guinéen.

Le 30 janvier 1984, le monastère devient une abbaye autonome de la Congrégation de Solesmes.

Le 8 mai 2000, le père Ange-Marie Niouky, Sénégalais, succède au premier abbé, le père Philippe Champetier de Ribes, décédé six ans plus tard (2006).

En 2003, quatre moines sont détachés pour une nouvelle fondation à Saint-Joseph de Séguéya, en Guinée.

Le 19 janvier 2019, le Père Olivier-Marie SARR succède au père Ange-Niouky, comme troisième Abbé de Keur Moussa

-

Rappel pour le prochain voyage du Pape : « au Soudan du Sud, la tribu des Dinka est la plus touchée par l’esclavage »

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso, traduite en français par Diakonos.be :

« Au Soudan du Sud, la tribu des Dinka est la plus touchée par l’esclavage ». Rappel pour le prochain voyage du Pape

À cause de ses soucis de santé, le Pape François a dû annuler son voyage au Liban. Mais il a maintenu celui du 2 au 7 juillet en RDC, avec étapes à Kinshasa et Goma, et ensuite au Soudan du Sud, avec un arrêt à Djouba.

Il a d’ailleurs confirmé à quel point il tenait à cette dernière destination en recevant, le 13 mai dernier, la Commission internationale anglicano-catholique dont le responsable, l’archevêque de Canterbury Justin Welby, et le modérateur de l’Église d’Écosse, voyageront avec le Pape. « Prions – a-t-il dit – afin que ce pèlerinage œcuménique de paix inspire les chrétiens du Soudan du Sud et du monde à être des promoteurs de réconciliation, des artisans de concorde, capables de dire non à la spirale perverse et inutile de la violence et des armes. Je rappelle que ce chemin a débuté il y a des années par une retraite spirituelle effectuée ici, au Vatican, avec les dirigeants du Soudan du Sud. »

Tous se rappellent cette retraite spirituelle insolite, en avril 2018, des chefs des deux factions en guerre, conclue par le Pape par le baisement de leurs pieds (voir photo). Un geste malheureusement suivi par une recrudescence du conflit entre les tribus respectives des Dinka et des Nuer, toutes deux de religion catholique.

En effet, que ce soit dans la région orientale du Congo ou au Soudan du Sud, des guerres tribales féroces font rage depuis des années, faisant des milliers de victimes. L’ambassadeur italien au Congo, Luca Attanasio, a d’ailleurs été assassiné le 22 février 2021 à quelques kilomètres à peine de l’endroit où le Pape François se rendra, à Goma. Et le 25 avril suivant, le nouvel évêque de la ville à peine nommé, le missionnaire italien Christian Carlassare, tombait dans une embuscade à Rumbek, au Soudan du Sud, victime d’une agression par balles perpétrée par le prêtre et coordinateur diocésain John Mathiang – qui sera arrêté et condamné – et par un groupe de laïcs en responsabilité du le diocèse, tous furieux que le nouvel évêque n’appartiennent pas à leur tribu.

Mgr Carlassare, malgré qu’il ne se soit pas encore remis de ses graves blessures, a annoncé qu’il se rendra à pied de Rumbek à Djouba pour rencontrer le Pape, après des jours et des jours de marche en compagnie d’une centaine de jeunes du diocèse, dans la boue de la saison des pluies et par des routes peu sûres à cause des bandes armées.

C’est donc sans aucun doute la paix qui est la destination idéale du voyage de François dans ces deux pays africains.

Mais il n’est pas exclu que le Pape porte la même attention à un autre fléau, l’esclavage, qui est largement répandu sous ses formes modernes au Congo comme au Soudan du Sud.

Ces derniers jours, la revue « Vita e Pensiero » de l’Université catholique de Milan a publié l’article d’une spécialiste, Beatrice Nicolini, professeur d’histoire de l’Afrique et de relations internationales qui, après avoir résumé l’histoire de l’esclavage dans le continent noir, avec ses heures les plus cruelles dans le Congo sous domination coloniale belge, montre combien ce fléau sévit encore aujourd’hui, surtout parmi les femmes et les enfants.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Economie, Eglise, Ethique, Histoire, International, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire -

Les rogations

Sur Evangile au Quotidien :

Sur Evangile au Quotidien :Qu'est ce que les Rogations ?

Rogations, du latin " rogatio ", veut dire une prière de demande. " Les Rogations " sont une prière de demande liturgique, accomplie par la Communauté Chrétienne à une époque de l'année fixée au printemps, les trois jours avant l'Ascension.

Elles ont pour objet de demander à Dieu un climat favorable, une protection contre les calamités et peuvent être accompagnées d'une bénédiction de la terre, des champs et des instruments de travail. On peut aussi les faire dans des circonstances diverses, comme par exemple aujourd'hui la fièvre aphteuse, la maladie de la vache folle, les inondations, etc...

2° Histoire des Rogations

Les Rogations avaient été instituées vers 474 par Saint Mamert (encore connu dans le dicton météorologique parmi les " Saints de Glace ", avec les Saints Pancrace et Servais dont la fête tombe les 11, 12 et 13 mai ; c'est à cette époque en effet que peuvent survenir les dernières gelées, les plus dangereuses pour la végétation). À l'époque il y avait des calamités de tout ordre, non seulement agricoles, mais aussi tremblements de terre, destructions incendies et guerres, Saint Mamert proposa donc au peuple chrétien trois jours de prières, processions, litanies et jeûne. On dit que, plus tard, Charlemagne suivait lui-même à pied cette procession.