De Bosco d'Otreppe sur le site de La Libre :

"Regarder la mort en face, c’est aussi contempler la beauté de la vie"

Est-ce parce qu’il préférait, enfant, les aventures de Popeye aux vies des saints, comme le notait Le Monde, que Mgr Michel Aupetit reste un adepte des punchlines efficaces et des passes d’armes intellectuelles, notamment sur les questions de bioéthique ? Qui sait. Fils de cheminot, né en 1951, médecin généraliste pendant onze ans, désormais archevêque de Paris, Mgr Aupetit a terminé durant la pandémie un ouvrage sur la mort. Au regard de la "terreur absolue" que provoque le Covid, la question centrale qu’il y pose est celle-ci : pourquoi avons-nous peur de la mort, celle que nous n’avons cessé de cacher ces dernières décennies pour cesser d’en faire "un mystère familier" ? Si son livre prend racine dans le confinement, son propos se déploie et présente une large réflexion sur la manière de penser cette mort et, par là, notre vie.

Après avoir pris des mesures sanitaires pour les églises, Mgr Aupetit ne critique pas le confinement en tant que tel. Il redoute cependant que le dernier mot soit donné à de telles mesures. Le "Protégez-vous les uns des autres" est une injonction à manier avec prudence, sous peine de mettre notre humanité entre parenthèses, fait-il comprendre. Car c’est bien dans le don de soi, dans le risque de la rencontre, que grandit cette humanité. Par ces réflexions, son ouvrage préface adéquatement les fêtes de la Toussaint et de la Commémoration des morts que célèbrent les catholiques ce week-end.

L'entretien

La pandémie mondiale qui nous a touchés nous a fait "prendre conscience d’une réalité que nous avions occultée", d’une réalité "devenue insupportable dans une société hédoniste" : la mort. Et la réponse que nous avons eue fut "de nous protéger de la mort par tous les moyens . En réalité, nous nous sommes protégés de la vie. La vie est un risque, mais un risque magnifique. Le fameux principe de précaution désormais inscrit dans la Constitution revient, au fond, à refuser de vivre vraiment pour ne pas risquer de mourir". Tels sont les mots par lesquels Mgr Aupetit ouvre son ouvrage. Des mots qui soulignent une conviction profonde : c’est en acceptant sereinement sa mort, sans en faire ni une obsession ni un tabou, qu’elle devient une "condition essentielle de la présence à sa propre vie". Non pas qu’il faille se dérober aux soins, ni à la médecine, mais "s’y préparer paisiblement quand elle arrive", car "l’obsession permanente de la mort, même enfouie, empêche de vivre pleinement". Tout son ouvrage, sous-titré "Méditation pour un chemin de vie", s’attache à ce défi de donner à la mort sa juste place, pour que ce moment du départ devienne un acte d’abandon, de don et de communion.

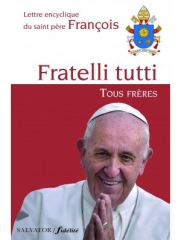

En la fête du « Poverello » d’Assise, le pape François publie ce dimanche 4 octobre une très longue (270 pages!) encyclique intitulée «Tous frères». Première réaction à chaud de Jean-Marie Guénois sur le site web du « Figaro » :

En la fête du « Poverello » d’Assise, le pape François publie ce dimanche 4 octobre une très longue (270 pages!) encyclique intitulée «Tous frères». Première réaction à chaud de Jean-Marie Guénois sur le site web du « Figaro » :