Plus de 200 églises et chapelles vandalisées chaque année en Belgique

Le 21 décembre, une crèche à Saive brûlait. Le 28 décembre, la crèche de Noël de Watermael flambait sur la place Eugène Keym. "Un acte criminel" selon la police. Puis ce fut le tour de la crèche de Vilvorde le 6 janvier. Une mère dénonça les deux responsables, deux mineurs qui n’avaient que 11 et 12 ans.

L’Église catholique belge ne comptabilise pas les dégradations de ses édifices. "Chez nous, on ne fait pas ce genre de recensions. Quand une crèche est incendiée, comme à Watermael-Boitsfort, on dit que c’est du vandalisme. Les faits ne sont pas nécessairement antichrétiens", explique Tommy Scholtes, porte-parole de l’Église.

Pourtant les curés déposent plainte à la police lorsqu’ils constatent des dégradations - tags sur les murs, crèches incendiées, statues renversées. La police fédérale a donc des chiffres. En 2018, 220 églises et chapelles ont subi une dégradation de la propriété, 188 cimetières, 17 cures, 11 couvents et monastères, 2 abbayes mais aussi 4 mosquées, 8 temples et synagogues et 4 édifices de la communauté juive.

Les chiffres sont constants, de 2016 à 2018. On y découvre que les édifices chrétiens sont les premiers à être vandalisés. Cela tient sans doute au nombre d’églises que compte le pays : 2 550 en Wallonie, 1 748 en Flandre selon le rapport 2018 de l’Église catholique belge, qui rappelle que les biens d’église n’appartiennent plus à l’Église depuis la Révolution française de 1789, mais que le Concordat de 1801 lui accorde des subventions publiques en guise de réparation. Il n’y a que 300 à 400 mosquées en Belgique, pour la deuxième religion du pays après le christianisme.

Comment distinguer un crime de haine ?

La police fédérale rencontre pourtant la même difficulté que l’Église : comment différencier un vrai acte de haine religieuse de graffitis barbouillés par des jeunes ? Sur ce point, la police précise qu’"il n’est pas possible d’extraire les crimes de haine sur base des informations présentes dans la Banque de données nationale générale (BNG)". Une des raisons est que "les codes-faits présents dans la nomenclature policière ne sont pas assez détaillés" pour identifier ces crimes de haine.

Une autre difficulté pour bien cerner le problème est que les chrétiens ne se plaignent habituellement pas auprès des organisations qui combattent la xénophobie et le racisme.

Chez Unia par exemple, ces chiffres étonnent. L’ex-centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, enregistre pourtant les plaintes pour discrimination et haine sur base des convictions religieuses. "Nonante pour cent des dossiers que nous ouvrons concernent les musulmans", explique son codirecteur Patrick Charlier. "L ’un des rares dossiers dont je me souviens est le cas d’un employé chrétien qui affirmait avoir été licencié parce qu’il avait protesté contre le fait que sa direction avait arboré le drapeau arc-en-ciel, celui de la Gay Pride, sur la façade."

Le dernier rapport en date de l’Unia évoque l’ouverture de 307 dossiers liés aux convictions religieuses ou philosophiques en 2018, souvent des questions liées au port du foulard.

© DR

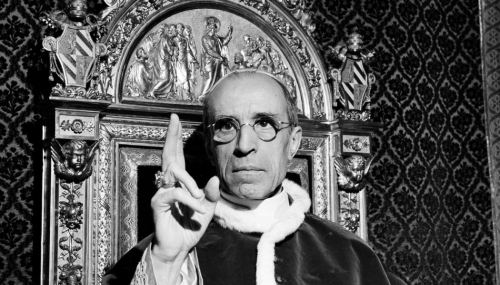

Dans l’émission la Foi prise au mot ci-dessous (janvier 2020), un nom que l'on retrouve dans les thrillers mettant en scène des ecclésiastiques, un nom qui revient chez les détracteurs du catholicisme, un nom qui a suscité de nombreux fantasmes : l'Opus Dei. Fondé en 1928 par Josemaria Escriva de Balaguer, on l'a taxé d'être une secte, une organisation secrète, une sorte de milice privée du pape. Et pourtant, elle est pleinement insérée dans l'Église, et pleinement reconnue par des pontifes aussi différents que Pie XII, Jean XXIII, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Comment vivent-ils leur appartenance à l'Opus Dei ? Pourquoi y sont-ils entrés et qu'y font-ils ? Pour une fois, Régis Burnet vous propose de donner la parole à ceux qui en font partie pour qu'ils puissent présenter leur version des choses : Mgr Antoine de Rochebrune, vicaire de l'Opus Dei en France et Patricia Laporte, directrice de la communication et relations presse au diocèse de Prélature de la Sainte-Croix et Opus Dei.

Dans l’émission la Foi prise au mot ci-dessous (janvier 2020), un nom que l'on retrouve dans les thrillers mettant en scène des ecclésiastiques, un nom qui revient chez les détracteurs du catholicisme, un nom qui a suscité de nombreux fantasmes : l'Opus Dei. Fondé en 1928 par Josemaria Escriva de Balaguer, on l'a taxé d'être une secte, une organisation secrète, une sorte de milice privée du pape. Et pourtant, elle est pleinement insérée dans l'Église, et pleinement reconnue par des pontifes aussi différents que Pie XII, Jean XXIII, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Comment vivent-ils leur appartenance à l'Opus Dei ? Pourquoi y sont-ils entrés et qu'y font-ils ? Pour une fois, Régis Burnet vous propose de donner la parole à ceux qui en font partie pour qu'ils puissent présenter leur version des choses : Mgr Antoine de Rochebrune, vicaire de l'Opus Dei en France et Patricia Laporte, directrice de la communication et relations presse au diocèse de Prélature de la Sainte-Croix et Opus Dei.